- •Содержание.

- •Введение

- •2. Организация территории землепользования.

- •3. Лесомелиоративные и агротехнические мероприятия.

- •3.1. Проектирование и агротехника выращивания полезащитных полос.

- •3.2. Проектирование и агротехника выращивания стокорегулирующих лесных полос.

- •3.3. Проектирование и агротехника выращивания приовражных лесных полос.

- •3.4. Проектирование и агротехника выращивания насаждений по склонам и дну оврагов.

- •3.5. Проектирование и агротехника выращивания защитных лесных насаждений вдоль линий железных дорог.

- •3.6. Агротехника создания и выращивания защитных насаждений.

- •Заключение.

- •Список использованной литературы.

3.2. Проектирование и агротехника выращивания стокорегулирующих лесных полос.

Стокорегулирующие полосы создают от смыва почвы, для перевода воды из внешнего стока во внутренний, равномерного снегораспределения, улучшения микроклимата, повышения влажности почвы и урожайности. Она расположена на стыке кормового и полевого севооборота и закладывается перпендикулярно направлению стока. Расстояние между полосами на склонах не более 4° - 400 м; более 4° - 300 м.

Полосы создаются ажурной конструкции. Главной породой выступает сосная обыкновенная (С), сопутствующая клен остролистный (К), кустарник – жимолость обыкновенная (Жм), последний вводится со стороны стока для закрепления почвы корневыми системами, уплотнения полосы и для распыления поверхностного стока. Ширина междурядий полосы – 3 м, шаг посадки 1 м, посадка однолетними сеянцами. Схема смешения К – С – С – С– Жм. Полоса состоит из 5 рядов. Ширина полосы 15 м. Схема стокорегулирующей лесной полосы показана на рис. 2.

В первые три года обработка ведется по системе черного пара (форма 5 Приложение). На третий год проводится предпосадочная обработка почвы и после сажаются культуры. В последующие года регулярно ведется: в первый год – дополнение (20%), пятикратная культивация междурядий и закраек и двухкратное рыхление и прополка почвы; во второй и последующие года проводится та же серия уходов, только их количество уменьшается из года в год.

○ - главная порода (Дуб летний),

● сопутствующая порода (Клен полевой),

∆ - кустарник (Жимолость обыкновенная).

3.3. Проектирование и агротехника выращивания приовражных лесных полос.

Приовражная лесная полоса создаются с целью предотвращения роста действующих оврагов, интенсификации естественного заращивания, перевода стока в глубинный и его задержания, предотвращения сдувания снега в овражно-балочную сеть, рационального использования разрушенных эрозией мало продуктивных земель.

Они размещаются на 7 м от бровки оврага вдоль балок и оврагов и делаются по обе стороны от оврагов и заводятся выше отрога на 20-50 м от овражной вершины. В вершине оврага полосы смыкать не следует – нужно оставить задернованным дно водоподводящего тальвега шириной 3-5 м.

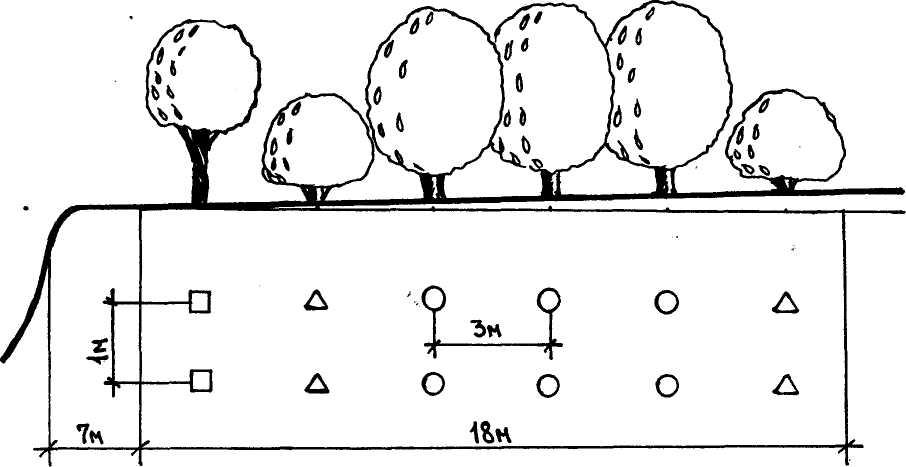

Полосы создаем плотной конструкции. Главная порода – дуб летний (Д), кустарник – жимолость обыкновенная (Жм), корнеотпрысковая порода – облепиха (Об), последняя вводится со стороны стока для закрепления почвы корневыми системами, уплотнения полосы и для распыления поверхностного стока. Ширина междурядий полосы – 3 м, шаг посадки 1 м, посадка однолетними сеянцами. Схема смешения Об - Жм – Д – Д – Д – Жм. Полоса состоит из 6 рядов. Ширина полосы 18 м. Схема приовражной лесной полосы показана на рис. 3.

Агротехника выращивания и посадки сходна со стокорегулирующими и полезащитными полосами, однако более трудоемка, так как присутствует уклон.

Рис. 3. Схема размещения древесных и кустарниковых пород в приовражных полосах.

○ – главная порода (Дуб летний);

∆ - кустарник (Жимолость обыкновенная);

□ – корнеотпрысковая порода (Облепиха).