- •Содержание

- •Введение

- •Характеристика сто и объекта проектирования

- •2.Расчетно – технологическая часть

- •3.Система вентиляции.

- •3.1Местная вытяжная вентиляция

- •4. Характеристика воздушной среды производственных помещений

- •Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны

- •Заключение

- •Библиографический список

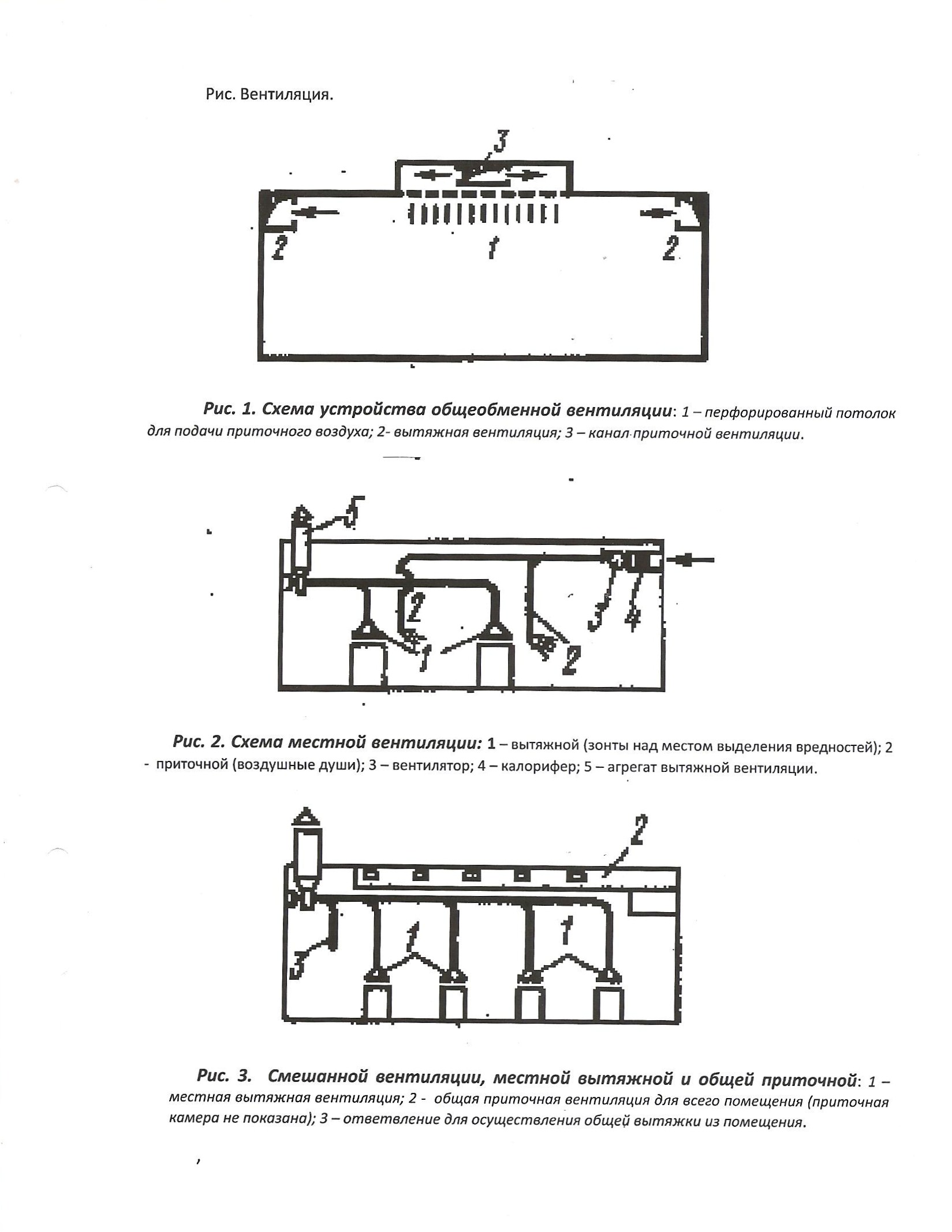

3.1Местная вытяжная вентиляция

Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделения вредных веществ и выделений в помещении локализованы и можно не допустить их распространении по всему помещению. Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла.

Для вытяжки на местах применяются местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зоны, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.)

Местные вытяжные системы вентиляции, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выделения, не давая им распространиться в помещении. Благодаря отводу значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха.

Однако местные системы вентиляции не могут решить всех задач вентилирования. Не все вредные выделения могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения рассредоточены на значительной площади или в объеме, подача воздуха в отдельные помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды. То же самое, если работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемещениями и т.д.

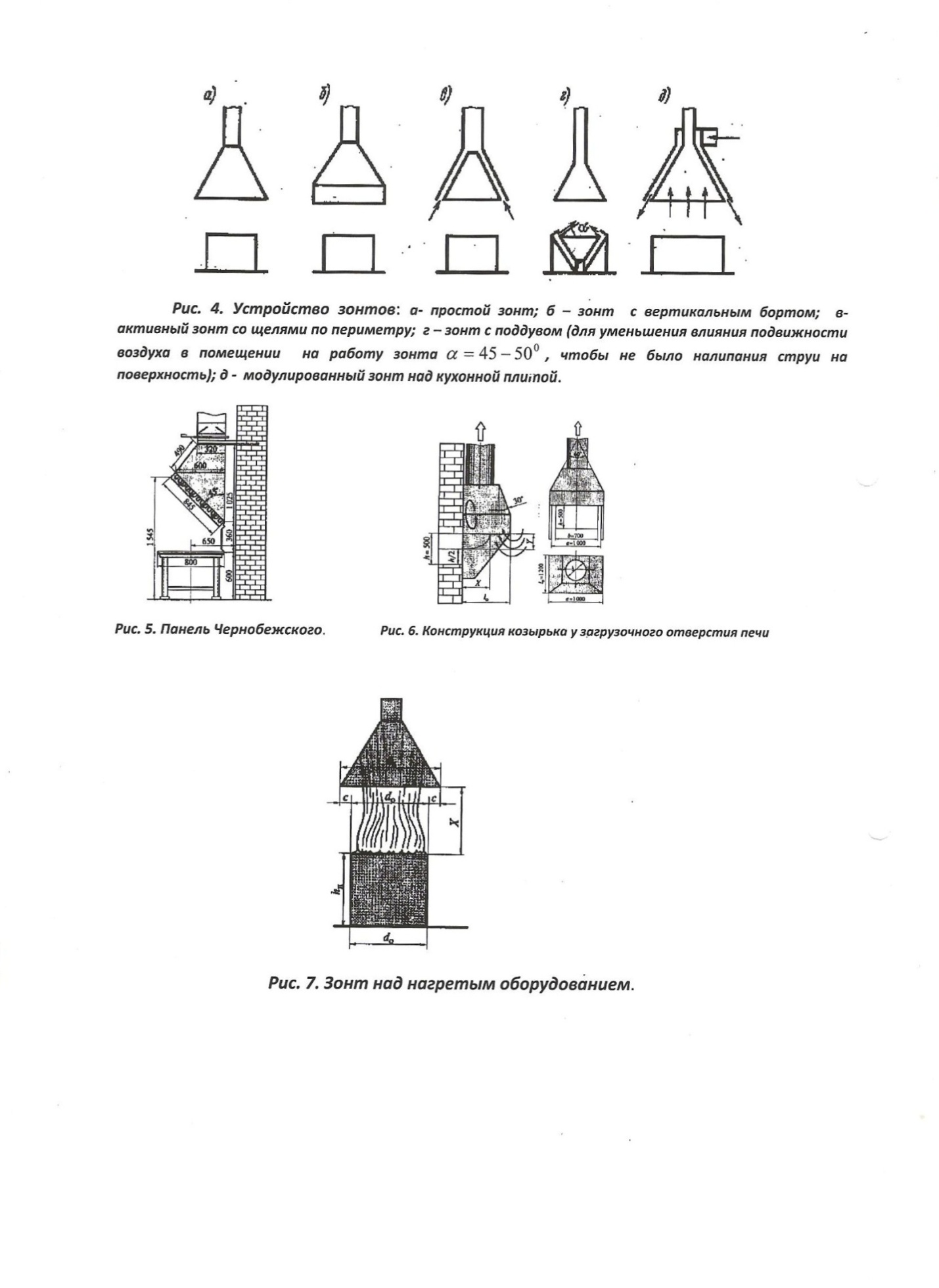

Вытяжные зонты

Зонты применяются, как правило, в случаях, когда выделяющаяся вредность легче окружающего воздуха, т.е. имеется подъемная сила. Зонты – несовершенный местный отсос. Вследствие незащищенного пространства между источником вредности и зонтом окружающий воздух свободно подтекает к зоне всасывания, увеличивая объем воздуха, подлежащего удалению. Применять зонты можно при незначительной подвижности воздуха в помещении, так как поток воздуха, направляемый под зонт, может отклоняться. В целях обеспечения устойчивой работы зонтов их снабжают свесами, откидными или подъемными козырьками.

Аэродинамическая характеристика зонта:

-падение скорости по оси происходит весьма интенсивно вследствие подтекания воздуха со всех сторон;

-изменение скоростей по оси зонта зависит от углаа раскрытия зонта. Чем больше угол, тем осевая скорость больше сравнительно со средней скоростью (Vср=L/F);

-у зонтов с малым углом раскрытия (60о и меньше) скорость по всему сечению зонта практически одинакова;

-скорости по осям, перпендикулярным плоскости всасывания, быстро затухают.

Типы зонтов:

для улавливания ненаправленного потока;

для улавливания направленного изотермического потока;

для улавливания неизотермического направленного потока.

4. Характеристика воздушной среды производственных помещений

Воздушная среда - компонент среды обитания человека, представляющий собой некоторый объем окружающего воздуха, состав и свойства которого оказывают непосредственное влияние на физиологические процессы и подлежат гигиеническому нормированию. Производственное помещение - пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, где находятся рабочие места. Обеспечение чистоты воздуха и нормальных метеорологических условий в рабочей зоне производственных помещений является одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного труда. Сегодня мы нуждаемся в знании объективных показателей и процессов формирования биопозитивной воздушной среды, которая была бы близка по своим качествам природному «свежему» воздуху и химически, физически и биологически «чистому» воздуху. Поскольку такой воздух благоприятен для жизни, то его целесообразно назвать «живым». В производственном помещении необходимо создавать и поддерживать такое состояние воздушной среды, которое является биологически позитивным для человеческого организма, а, следовательно, может быть результатом эффективного и производительного труда. Исходя из теории адаптации и эволюции человека, воздушная среда производственных помещений должна иметь сходные свойства с чистым свежим природным воздухом природы тех мест, где климат считается здоровым и зачастую даже используется для лечения методами климатотерапии. Это горный, морской, лесной и степной воздух. Таким образом, зная типичные свойства природной воздушной среды, используемой для лечения, можно идентифицировать наиболее характерные черты воздушной среды производственных помещений [3, с. 96]. Во-первых, такой воздух практически не должен содержать техногенных химических и физических загрязнений, т.е. в определенном смысле слова быть чистым. Во-вторых, его температурные параметры близки к оптимальным, а относительная влажность не должна достигать 100%. В-третьих, всеобщим характерным показателем воздушной среды должна являться его высокая бактерицидность, определяющая столь же высокую бактериальную чистоту. В-четвертых, существенным показателем воздуха является определенный спектральный состав аэроионов. В-пятых, значительным показателем является наличие определенный спектральный и химический состав аэрозолей конденсации. Всем хорошо известна роль солей натрия, калия, магния и кальция для поддержания жизни и функционирования различных физиологических процессов живого организма. Менее известным является факт, что эти химические элементы практически в том же порядке в виде гидратированных ионов распространяются в земной атмосфере и играют очень важную роль в регулировании качества природного воздуха, его влажности и процессов выпадения осадков. Если еще учесть природную бета-активность калия-40, то наличие данных вышеназванных химических элементов (естественно, в определенных количествах и формах) в воздухе обязательно должно являться одним из факторов формирования воздушной среды производственных помещений. Основными нормативными документами, регулирующими состояние воздушной среды в производственных помещениях являются: - ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Госстандарт СССР, 1988г. - Санитарные нормы микроклимата производственных помещений. Минздрав СССР, 20.12.84г.

Промышленная пыль бывает органического происхождения (древесная, торфяная, угольная) и неорганического состава (металлическая, минеральная). По воздействию на организм пыли делятся на ядовитые и неядовитые. Ядовитые пыли вызывают отравления (свинец и др.), неядовитые пыли раздражают кожу, глаза, уши, десны, и, проникая в легкие, вызывают профессиональные заболевания - пневмокониозы, которые ведут к ограничению дыхательной способности легких (силикоз, антракоз и др.).

Вредность пыли зависит от: ее количества, дисперсности и состава. Чем больше пыли витает в воздухе, чем мельче пыль, тем она опаснее. Пылинки размером от 0,1 до 10 мкм в воздухе оседают медленно и проникают глубоко в легкие. Более крупные пылинки быстро оседают в воздухе, а при вдыхании задерживаются в носоглотке и удаляются (мерцательным эпителием - покровные клетки с колеблющимися жгутиками) к пищеводу.

К наиболее вредным промышленным ядам относятся соединения свинца, ртути, мышьяка, анилина, бензола, хлора и др. Большую опасность представляют яды, вызывающие злокачественные опухоли на коже. Это печная сажа, некоторые анилиновые красители, каменноугольная смола.

В сточных водах промышленных предприятий содержатся различные примеси : механические - органического и минерального происхождения, нефтепродукты, эмульсии, различные токсичные соединения. Так гальванические цехи используют воду для приготовления растворов электролитов, для промывки деталей, плат перед нанесением покрытий, после травления; механические цехи используют воду для охлаждения инструмента, промывки деталей и т.п., практически большинство технологических процессов используют воду, которая загрязняется кислотами, цианидами, щелочами, механическими примесями, окалиной и пр.

Промышленные предприятия загрязняют почву различными отходами; стружки, опилки, шлаки, шламы, зола, пыль.

Отходы предприятий необходимо собирать для повторной переработки, отходы, для которых не разработана технология переработки, хранятся в отвалах.

Виды промышленной пыли:

1. Механическая пыль.

Промышленная пыль, образующаяся в результате измельчения продукта в ходе технологического процесса.

2. Возгоны.

Промышленная пыль, образующаяся в результате объемной конденсации паров веществ при охлаждении газа, пропускаемого через технологический аппарат, установку или агрегат.

3. Летучая зола.

Промышленная пыль в виде несгораемого остатка топлива, образующегося из его минеральных примесей при горении, содержащегося в дымовом газе во взвешенном состоянии.

4. Промышленная сажа.

Дисперсный углеродный продукт неполного сгорания или термического разложения углеводородов, состоящий из сферических частиц черного цвета. Средний размер сажевых частиц – 100-3500. Частицы сажи образованы из слоев углеродных атомов, подобных слоям в графите. Эти слои состоят из шестиугольников, в вершинах которых находятся атомы углерода, но, в отличие от графита, слои в саже не плоские, а изогнутые, что обуславливает сферическую поверхность частиц. Плотность сажевых частиц около 2 г/см3. Поверхность частиц в саже может быть шероховатой или гладкой.

Пыль и сажа относятся к 3 классу опасности.

ПДК вещества, мг/м3.

Максимальная разовая – 0,150

Среднесуточная – 0,05