- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тамбовский государственный технический университет

- •Реферат по дисциплине «Экономика»

- •3.Внешние эффекты (экстерналии).

- •4.Индивидуальное и рыночное предложение.

- •5.Монополия; Монополистическая конкуренция; Олиго-полия; Антимонопольное регулирование. Монополия.

- •Монополистическая конкуренция.

- •Олигополия.

- •Антимонопольное регулирование.

- •6.Рынок капитала. Эффективность инвестиций

- •7.Ввп и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход.

- •8.Формирование открытой экономики.

- •9.Модели сбережения, потребления.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тамбовский государственный технический университет

Кафедра Экономический анализ и качество

Реферат по дисциплине «Экономика»

Выполнил:

студент группы СИЮ 22

Максимов С. А.

Проверил:

К.П.Н., доцент

Жариков Р.В.

Тамбов 2012

Содержание:

Полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ.. 3

Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение оптимального объема производства на основе предельного анализа...................................................................................................... 5

Внешние эффекты (экстерналии)............................................................ 8

Индивидуальное и рыночное предложение.......................................... 12

Монополия; Монополистическая конкуренция; Олиго-полия; Антимонопольное регулирование......................................................... 16

Рынок капитала; Процентная ставка и инвестиции............................. 26

ВВП и способы его изме-рения............................................................ 30

Формирование открытой экономики................................................... 32

Потребление и сбережения................................................................... 35

1.Полные и частичные взаимодополняемость

и взаимозамещение благ.

Одним из определяющих факторов изменения спроса потребителя на рынке являются в экономической теории фактическое присутствие или отсутствие взаимодополняемых и взаимозамещаемых благ.

Взаимодополняемость представляет собой определенное свойство благ, способное удовлетворять потребности только в общей совокупности друг с другом. Такое определение взаимодополняемости благ присуще не только потребительским товарам, но и ресурсам, использующимся в производстве, т. е. земля, труд, капитал и т. д. В экономической теории принято называть взаимодополняемые блага комплементами, или комплементарными товарами.

Различают следующую взаимодополняемость:

1) полную:

а) абсолютную;

б) жесткую;

в) совершенную;

2) частичную, включающую относительную взаимодополняемость.

Полные комплементарные товары – это постоянно используемые в потреблении товары в определенном соотношении. Иначе говоря, данные товары дополняют друг друга (например, пара носков).

Выполнение функции полезности для комплементарных товаров имеет следующий вид:

U (X,Y) = min {aX, bY},

где а и b – числа положительные, которые отражают соотношения пропорции потребления товаров. Снижение стоимости аналогичных товаров, а именно одного из пары в результате приводит к тому, что спрос на него возрастает. Иначе говоря, сокращение стоимости одного из благ комплементарных товаров способствует увеличению спроса и росту цен на другой товар, и наоборот. Таким образом, наблюдается обратная связь между спросом на любой другой товар и стоимостью одного из взаимодополняемых благ. Уровень чувствительного реагирования спроса на одно благо при условии изменения стоимости любого другого товара характеризует коэффициент перекрестной эластичности.

Взаимозаменяемость представляет собой определенную способность благ удовлетворять потребности людей путем использования других различных благ. Данное определение присуще как потребительским товарам и услугам, так и производственным ресурсам. В экономической теории принято называть взаимозаменяемые блага товарами—субститутами.

Виды взаимозаменяемости благ могут быть такими же как виды взаимодополняемости товаров. При полных товарах—субститутах каждый человек может произвести в постоянном соотношении заменяемость благ.

Выполнение функции полезности для совершенных товаров—субститутов на основании вышеприведенных обозначений представлено следующим видом:

U (X,Y) = aX + bY.

На практике в основном занимает место частичная взаимозамещаемость товаров, т. к. приобретенное определенное благо, возможно, будет замещено в какой—либо степени другим благом. Увеличение стоимости на один из товаров—субститутов приводит к снижению спроса на него. Следовательно, наблюдается существование прямой связи между изменением спроса и стоимостью одного товара—субститута.

Коэффициент перекрестной эластичности, его значение для данных благ положителен. Существует особенность этого коэффициента, проявляющаяся в том, что он может только оценить взаимозамещае—мость и взаимодополняемость лишь при малых стоимостных изменениях, т. к. основные изменения стоимости приводят к увеличению или уменьшению спроса на все блага (товары) посредством действия эффекта обратной взаимосвязи.

Точное значение дополняемости или заменяемости товаров можно определить по оценке перекрестной эластичности путем исключения эффекта дохода, который образует асимметрию перекрестного эффекта стоимости, а также по отсутствию взаимосвязанной с ней определенности включения благ в полные субституты товаров или полные комплементарные товары.

2.Оптимизация деятельности фирмы в краткосрочном периоде: определение оптимального объема производства на основе предельного анализа.

Максимизация прибыли является доминирующей проблемой любого субъекта хозяйствования. Получение максимальной прибыли возможно при определенном сочетании объема производства, цены продукта и издержек на его производство и реализацию. Максимизация прибыли заключается в выборе такого объема производства (реализации) продукции, при котором предельные издержки на производство и реализацию продукции равны предельному доходу.

Предельный доход - это прирост выручки на единицу прироста количества произведенной продукции. Соответственно предельные издержки равны приросту затрат на единицу прироста количества производимой продукции.

При этом следует учитывать, что не всякое расширение производства ведет к адекватному росту прибыли, так как:

а) по-разному выглядит динамика издержек;

б) происходит снижение цен при росте объема выпуска продукции.

Значит, предприятие должно найти такой объем производства продукции, при котором оно извлекло бы наибольший доход. Существует несколько способов определения оптимального объема производства:

бухгалтерско-аналитический;

графический;

статистический.

Сущность бухгалтерско-аналитического способа состоит в сопоставлении предельного дохода и предельных издержек. Если предельный доход больше предельных издержек, то дальнейший рост выпуска увеличивает общую сумму прибыли, и наоборот. Следовательно, для максимизации прибыли предприятие должно расширять объем производства до тех пор, пока предельный доход выше предельных издержек, и прекратить расширение производства как только предельные издержки начнут превосходить предельный доход.

Таблица 21.8

Максимизация прибыли на основе предельного подхода

Объем продукции, тыс.руб. |

Цена, тыс. руб. |

Общий доход (выручка), млн руб. |

Общие издержки, млн руб. |

Прибыль, млн руб. |

Предельный ДОХОД, млн руб. |

Предельные издержки, млн руб. |

0 |

250 |

0 |

210 |

-210 |

- |

- |

1 |

240 |

240 |

350 |

-110 |

240 |

140 |

2 |

230 |

460 |

480 |

-20 |

220 |

130 |

3 |

220 |

660 |

600 |

+60 |

200 |

120 |

4 |

210 |

840 |

710 |

+130 |

180 |

110 |

5 |

200 |

1000 |

810 |

+190 |

160 |

100 |

6 |

190 |

1140 |

915 |

+225 |

140 |

105 |

7 |

180 |

1260 |

1030 |

+230 |

120 |

115 |

8 |

170 |

1360 |

1155 |

+205 |

100 |

125 |

9 |

160 |

1440 |

1300 |

+140 |

80 |

140 |

10 |

150 |

1500 |

1450 |

+45 |

60 |

155 |

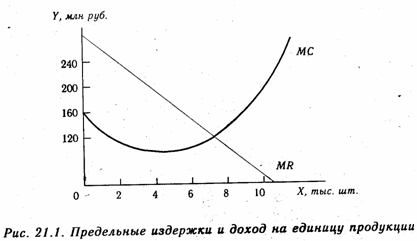

Согласно данным табл. 21.8, самый выгодный объем производства — при 7 тыс. ед. Затем предельные издержки уже превосходят предельный доход, что явно неблагоприятно для предприятия. Следовательно, до 7 тыс. ед. предприятию выгодно производить продукцию, но сверх этой величины производство неэффективно.Этот же результат можно получить и графическим методом (рис. 21.1). До 7 тыс. ед. кривая предельных издержек ниже кривой предельного дохода и поэтому каждая дополнительная единица выпускаемой продукции увеличивает сумму прибыли. Максимальная прибыль — это точка пересечения кривой предельных издержек с кривой предельного дохода. После этой точки кривая предельных издержек располагается выше кривой предельного дохода, из чего следует, что каждая дополнительная единица продукции уменьшает прибыль и ее производство неэффективно для предприятия.Сущность статистического метода заключается в том, что на основании массовых данных исследуется зависимость предельного дохода и предельных издержек от объема реализации продукции.

Данные табл. 21.8 позволяют сделать вывод, что зависимость между предельным доходом и количеством реализованной продукции может быть описана уравнением прямой:

MR = а + bх,

где MR - предельный доход на единицу продукции; х -количество продукции в натуральном выражении.

Найдя неизвестные параметры а и b по методу наименьших

квадратов, получаем

MR = 250 - 20х.

Зависимость предельных издержек от объема производства продукции можно описать уравнением параболы:

МС = а + bх + сх2.

В нашем примере оно будет иметь следующий вид:

МС = 163,16 - 22,235х + 2,159х2.

Зависимость общей суммы издержек от объема продаж получила следующее выражение:

3 = а + bх = 229 + 115х.

Приравняем предельный доход и предельные издержки и найдем величину оптимального объема производства продукции, который обеспечит максимальную сумму прибыли:

260 - 20х = 163,16 - 22,235х + 2,159х2,

2,159х2 - 2,235х - 96,84 = 0,

Рх = 250х -10х2;

![]() тыс.

шт.

тыс.

шт.

Приведенные расчеты показывают, что оптимальный объем производства составляет 7230 ед.

При таком объеме выручка составит:

В = Р х х = 180 х 7,23 = 1300 млн руб.

Издержки производства:

3 = 229 + 115 х 7,23 = 1060 млн руб.

Прибыль:

П = В - 3 = 1300 - 1060 = 240 млн руб.

Следовательно, данному прдприятию можно придерживаться стратегии наращивания объема производства до 7200 ед. при условии, что себестоимость его продукции существенно не повысится в ближайшей перспективе.