Спряжение и лицо

Глаголы имеют три лица: 1(я, мы), 2(ты, вы), 3(он, она, они, оно).

Спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени. Есть два спряжения – первое и второе.

Первое спряжение: – ешь; -ет; -ем; -ете; -ут; -ют;

Второе спряжение: -ишь; -ит; -ите; -ат; -ят;

Наклонение

- изъявительное, повелительное, условное.

Изъявительное – глаголы обозначающие действия, которое происходили, происходят или будут происходить.

Условное – глаголы которые обозначают действии, которое может произойти только при определенных условиях. Форма наклонения образуется путем прибавления частицы «бы» к глаголу в форме прошедшего времени.

Повелительное - глаголы которые обозначают действии, к которому говорящий побуждает своего собеседника. Некоторые глаголы образуют форму повелительного наклонения без суффикса ( –и), путем прибавления окончания (-те).

Число

- глаголы в настоящем и будущем временах изменяются по числам.

Время

- настоящее, прошедшее, будущее.

Настоящее – глаголы обозначающие действие, которое происходит в момент речи. Форма глагола обрезаться с помощью личных окончаний.

Прошедшее - глаголы обозначающие действие, которое происходило до того, как о нем стали говорить ( до момента речи). Форма глагола образуется от основы неопределенной формы с помощью суффикса (-л); реже образуется без суффикса(-л). Глаголы изменяются по родам.

Будущее - глаголы обозначающие действие, которое произойдет после того, как о нем скажут ( после момента речи). Форма глагола образуется от глаголов совершенного вида с помощью личных окончаний (будущее простое). Форма будущего сложного времени, имеют глаголы несовершенного вида. Они образуются из форм глагола несовершенного вида.

Билет № 11:

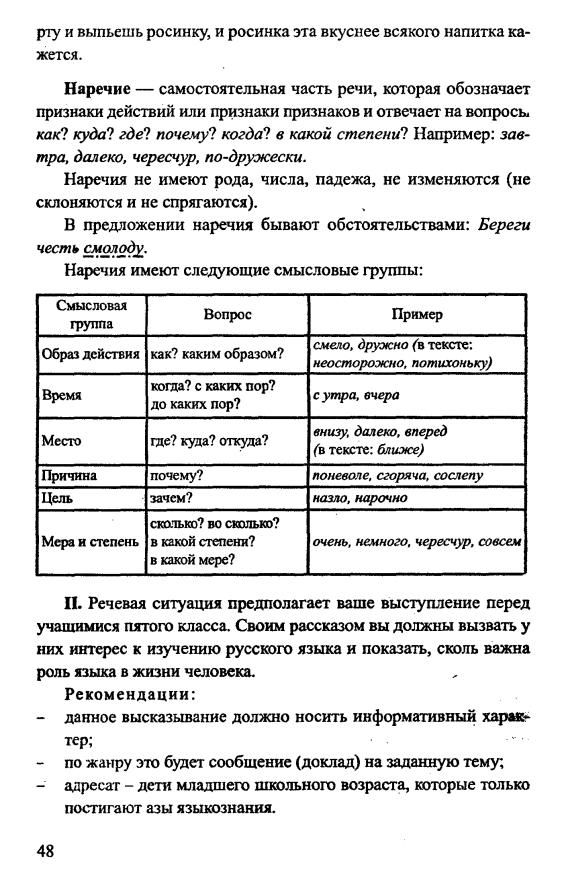

Наречие – самостоятельная часть речи, которая обозначает признаки действия или признаки признаков и отвечает на вопросы: Как? Куда? Где? Почему? Когда? В какой степени? Наречия не имеют рода, числа, падежа, не изменяются (не склоняются и не спрягаются). В предложении наречия бывают обстоятельственными.

- примеры из текста:

Билет №12:

Имя существительное - это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы: кто? что?

Морфологические признаки существительного:

собственное (сущ., называющие собственные предметы)

нарицательное (сущ., называющие однородные предметы)

одушевленное (называют предметы живой природы, задается вопрос - кто?)

неодушевленное (называют предметы неживой природы, задается вопрос - что?)

род (сущ. имеют 3 рода: М. р., Ж. р., Ср. р.); Сущ. не изменяются по родам;

падеж ( в русском языке 6 падежей: И п, Р п, Д п, В п, Т п, П п); изменение слова по падежам называется склонением;

склонение ( сущ. распределяются по 3 склонениям:

1 скл. - сущ. М. р. и Ж. р. с окончаниями -а, -я;

2 скл. - сущ. Ср. р. с окончаниями -о, -е;

3 скл. - сущ. Ж. р. с нулевым окончанием; они имеют ь на конце;

число (сущ. имеют 2 числа: ед. ч. и мн. ч.); есть сущ., которые употребляются только во мн. ч.;

В предложении сущ.-е чаще всего бывают подлежащими или дополнениями, но могут быть любым членом предложения.

Билет №13:

Синонимы - это слова близкие или тождественные по значению, обозначающие одно и то же понятие, но отличающиеся друг от друга оттенками значения, либо стилистической окраской.

пример: смотреть - глядеть - глазеть;

Группа синонимов - синонимичный ряд;

Русский язык богат синонимами. Богатство синонимов создает неограниченные возможности употребления их в речи. Обращение к синонимам помогает избежать повторов, разнообразить речь, вносит тонкие смысловые и стилистические оттенки в высказывания. Но неточность в выборе слова из синонимического ряда ведет к речевой ошибке.

Синонимы выполняют различные функции в речи:

обозначают принадлежность речи к какому-то стилю текста;

позволяют создать точный литературный образ, создают оттенки значения.

Синонимы могут быть:

лексическими - это слова одной и той же части речи, выражающие одно и то же понятие, но различающиеся оттенками значения (тоска, грусть)

стилистическими - это слова отличающиеся стилистической окраской, сферой употребления (очки - глаза - зрение)

синтаксическими - это параллельные синтаксические конструкции, имеющие разное построение, но совпадающие по значению (начать работу - приступить к работе)

Билет №14:

Антонимы - это слова противоположные по значению. Они чаще всего употребляются для создания контраста, антитезы. Основным признаком антонимов является противопоставление слов (добрый - злой).

Антонимы широко используются в языке художественный литературы, в устном народном творчестве и используются как прием для создания контрастных образцов.

Кроме обычных антонимов выделяются контекстные антонимы, которые противопоставляются по значению только в определенном авторском контексте.

Билет №15:

Фразеологизмы - это устойчивые сочетания слов. Значения этих сочетаний не складываются из значений входящих в них слов и могут быть истолкованы подобно значениям одного слова (попасть впросак - оплошать). Фразеологизмы по значению и употреблению близки к словам.

В свободных сочетаниях слов каждое слово сохраняет свое собственное значение (бить посуду).

Пословица - краткое, образное народное изречение.

(Рыбак рыбака видит из далека)

Поговорка в отличие от пословицы лишена поучающего обобщающего смысла (7 раз отмерь - 1 раз отрежь)

Билет №16:

Словосочетание - это сочетание двух или более самостоятельных слов, связанных между собой грамматически и по смыслу.

Не являются словосочетанием подлежащее и сказуемое, однородные члены.

В словосочетании выделяются главное и зависимое слова. От главного слова к зависимому ставится вопрос.

В зависимости от того, какой частью речи является главное слово, словосочетания делятся на именные, глагольные, наречные. (примеры)

Виды связи в словосочетаниях:

согласование - такой способ связи, при котором зависимое слово ставится в тех же формах, что и главное;

управление - такой способ связи, при котором зависимое слово ставится при главном в определенном падеже;

примыкание - такой способ связи, при котором зависимое неизменяемое слово связано с главным по смыслу;

Билет №17:

Служебные части -предлоги, союзы, частицы.

Служебные части речи в отличие от самостоятельных не называют предметов, действий, не бывают членами предложения и не изменяются.

Служебные части речи служат для связи слов и передачи дополнительных значений.

Предлог - служебная часть речи, которая выражает зависимость существительных, числительных и местоимений от других частей речи в словосочетании и предложении.

Предлоги по происхождению делятся на производные (образованные от других частей речи) и непроизводные.

По значению предлоги делятся на разряды:

пространственные - указывают на место;

временные - указывают на время;

причинные - указывают на причину;

целевые - указывают на цель;

образа действия - указывают на образ действия;

дополнительные - указывают на предмет, на который направлено действие;

Один и тот же предлог может выражать на разные значения.

Союз - служебная часть речи, которая связывает члены предложения и простые предложения в составе сложного.

Союзы бывают простые (состоят из 1 слова) и составные.

Разряды союзов по значению:

Сочинительные (связывают однородные члены предложения и простые предложения в составе сложносочиненного) |

Подчинительные (связывают части сложноподчиненного предложения) |

(также, тоже, как, так и)

(или, либо, то, то и)

(а, но, да) |

(что, чтобы, будто, как-будто)

время: когда, как только, пока; цель: чтобы для того чтобы, ради того; условие: если; уступка: хотя, несмотря на то что; причина: потому что, так как4 следствие: так что; сравнение: как, будто, как будто, словно; |

Частицы - служебные слова, которые предают дополнительные оттенки словам и предложениям или служат для образования форм слов.

Частицы служат для образования повелительного (пусть, пускай, давай) и условного (бы) наклонения глаголов.

Значения частиц:

вопросительные (неужели, разве, ли)

восклицательные (что за, как)

указательные (вот, вон)

усилительные (даже, ведь, все-таки)

отрицательные (не, ни)

Билет №18:

Подлежащее - главный член предложения, который обозначает предмет речи и отвечает на вопросы: кто? что?

Подлежащее может быть выражено любой частью речи, но чаще всего именем существительным или местоимением:

(Я гуляю по улице. / Мячик катится по траве.)

Подлежащее также может быть выражено прилагательным и причастием в И. п. в значении существительного:

(Новенькая что-то рассказывала.)

числительным в Им. п.: (Четверо остались на дороге.)

неопределенной формой глагола: (Врага уничтожить - большая заслуга)

неизменяемыми частями речи, употребленными в значении существительного (наречия, союзы, междометия):

(Вдалеке раздалось «ау!».)

словосочетанием: (Два - три часа стоят многих часов сна в духоте.)

Сказуемое - главный член предложения, который обозначает то, что говорится о предмете речи и отвечает на вопросы: что делает предмет? кто он такой? каков он?

Сказуемое чаще всего выражается глаголом, но может быть выражено:

именем существительным: ( Мещера - остаток лесного океана.)

неопределенной формой глагола: (Курить - здоровью вредить.)

прилагательным: (День ясный.)

Сказуемое может быть простым и составным. Простое сказуемое может быть только глагольным.

Составное именное сказуемое - состоит из вспомогательной и именной части. Основное лексическое значение заключается в именной части.

Билет №19:

Классификация второстепенных членов предложения:

Название |

Что обозначает |

Вопросы |

Чем выражено |

Дополнение |

Предмет |

кого? чего? кому? чему? о ком? о чем? |

существительным; местоимением; инфинитивом; др. часть речи в значении сущ-го; |

Определение |

Качества, свойства, признаки предметов и явлений |

какой? чей? который? |

существительным; прилагательным; причастием; порядковыми числительными, указ-ми и местоим; |

Обстоятельство |

Обстоятельства, при которых происходит действие |

Где? куда? откуда? как? зачем? |

наречием; деепричастием (оборотом); инфинитивом; сущ. в кос. падежах; |

Билет №20:

По строению и значению простые предложения могут быть осложнены:

однородными членами (Мяч прикатился и остановился у ног.)

обособленными членами (Торопятся ручьи, бегущие по дороге.)

вводными словами (Плохая, к сожалению, погода.)

обращениями (Катя, я слышала, что ты занимаешься спортом.)

Билет №21:

Односоставные предложения - предложения, грамматическая основа которых состоит из подлежащего или сказуемого.

По значению и способу выражения главного члена односоставные предложения делятся на односоставные предложения с главным членом подлежащим и односоставные предложения с главным членом сказуемым.

Односоставные предложения с главным членом сказуемым:

определенно-личные (деятель не назван, но мыслится как определенное лицо)

неопределенно-личные (деятель не назван, но мыслится как неопределенное лицо)

безличные (действие и состояние не создаются деятелем)

Односоставные предложения с главным членом подлежащим - назывные предложения. В них утверждается наличие предметов и явлений.

Билет №22:

Сложные предложения - предложения, состоящие из двух или более простых предложений.

Сложные предложения делятся на союзные и бессоюзные (соед. с помощью интонации).

Сложносочиненные предложения - предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом с помощью интонацией и сочинительными союзами.

Сложноподчиненные предложения связываются интонацией и подчиненными союзами или союзными словами.

Бессоюзные предложения - предложения, которые связываются только интонацией.

Билет №23:

Сложносочиненные предложения - сложные предложения, состоящие из двух или более простых предложений, соединенных интонацией и сочинительными союзами.

Сложносочиненные предложения:

сложносоч. предл. с соединительными союзами;

В предложениях выражается одновременность или последовательность действий, причинно-следственные отношения.

сложносоч. предл. с противительными союзами;

В предложениях одно явление сопоставляется с другим или противопоставляется другому.

сложносоч. предл. с разделительными союзами;

В предложения выражается отношение чередования и взаимоисключения.

Билет №24:

Сложноподчиненное предложение - сложное предложение, состоящее из двух или более простых предложений, соединенных интонацией и подчинительными союзами или союзными словами.

Сложноподчиненное предложение состоит из главного и придаточного предложения. Главное предложение обозначает ситуацию, которая поясняется в придаточном.