- •1. Предмет и методы полевой геофизики

- •2. Гравиразведка

- •2.1. Сила притяжения и ее потенциал

- •2.2. Сила тяжести на поверхности Земли

- •Практическое задание № 1

- •2.3. Вторые производные потенциала силы тяжести и их физический смысл

- •Единицы измерения в гравиразведке

- •2.4. Изменение силы тяжести внутри Земли

- •2.5. Изменения гравитационного поля во времени

- •2.6. Нормальное поле силы тяжести

- •Нормальные значения вторых производных потенциала.

- •2.7. Методы измерений ускорения силы тяжести и устройство гравиметров

- •2.7.1. Классификация методов измерений

- •2.7.2. Динамические методы измерений силы тяжести

- •2.7.3. Статические методы измерений силы тяжести

- •Общее устройство кварцевых астазированных гравиметров.

- •Чувствительная система гравиметра.

- •Подготовка гравиметров к работе

- •2.8. Методика гравиметрической съемки

- •2.8.1. Общие положения

- •2.8.2. Опорная сеть

- •2.8.3. Рядовая сеть

- •2.8.4. Методика топо-геодезического обеспечения гравиметрических работ

- •2.9. Камеральная обработка данных съемки

- •2.9.1. Первичная обработка данных

- •9.2.2. Окончательная обработка

- •1. Поправка за высоту точки стояния прибора.

- •3. Поправка за влияние окружающего рельефа

- •2.10. Решение прямой и обратной задач гравиразведки

- •2.10.1. Способы решения прямой задачи.

- •2.10.2. Способы решения обратной задачи.

- •Практическое задание № 3

- •2.10.3. Построение контактной поверхности

- •Практическое задание № 4

- •Контрольные вопросы

- •3. Магниторазведка

- •3.1. Магнитное поле земли

- •3.1.1. Дипольное поле Земли и элементы вектора геомагнитного поля

- •3.1.2. Магнитосфера и радиационные пояса Земли

- •3.1.3. Структура геомагнитного поля

- •3.1.4. Вариации геомагнитного поля

- •3.1.5. Нормальное магнитное поле

- •3.1.6. Генеральная магнитная съемка и магнитные карты

- •Практическое задание № 5

- •3.1.7. Природа магнитного поля Земли

- •3.1.8. Элементы вектора Та

- •3.1.10. Условия и область применения магниторазведки

- •3.2. Магнетизм горных пород

- •3.2.1. Магнитные свойства минералов

- •3.2.2. Магнитные свойства горных пород

- •3.2.3. Палеомагнетизм и археомагнетизм

- •3.3. Способы измерения магнитногополя

- •3.3.1. Классификация способов измерений магнитного поля

- •3.3.2. Оптико-механические магнитометры.

- •3.3.3. Феррозондовые магнитометры.

- •Протонные магнитометры.

- •Квантовые магнитометры.

- •3.3.6. Индукционные и криогенные магнитометры.

- •3.4. Методика полевых работ и обработка полевых данных

- •3.4.1. Методика полевых магнитных съемок

- •3.4.2. Обработка данных магнитной съемки

- •3.5. Различие и взаимосвязь гравитационных и магнитных аномалий

- •3.5.1. Особенности гравитационных и магнитных аномалий

- •3.5.2. Определение величины и направления вектора намагничения геологических тел по наблюденным гравимагнитным аномалиям

- •Практическое задание № 6

- •Контрольные вопросы

- •4. Электрические методы разведки

- •4.1. Физико-геологические основы и классификация методов электроразведки

- •Метод сопротивлений

- •4.2.1. Нормальные поля точечных и дипольных источников

- •4.2.2. Электрическое профилирование (эп).

- •Над вертикальным пластом. Установка (в см) а2в6m2n.

- •4.2.3.Вертикальные электрические зондирования

- •Практическое задание № 7

- •Факторы, определяющие электрические свойства горных пород

- •Методы электрохимической поляризации

- •Метод естественного электрического поля

- •- Медный стержень; 2 – пробка; 3 – резиновая прокладка; 4 – пластмассовый корпус; 5 – пористый сосуд.

- •Практическое задание № 8

- •4.3.2. Метод вызванной поляризации

- •Электромагнитные и магнитотеллурические методы

- •Общие принципы электромагнитных зондирований.

- •Дистанционные и частотные зондирования

- •Магнитотеллурическое зондирование

- •Контрольные вопросы.

- •5.1.2. Устойчивое и подвижное радиоактивное равновесие

- •5.1.3. Единицы измерения радиоактивных величин.

- •5.2. Способы регистрации радиоактивных излучений

- •5.2.1. Газонаполненные детекторы излучения

- •5.2.2. Сцинтилляционные счетчики

- •5.2.3. Полупроводниковые счетчики

- •5.3. Основы полевой гамма-спектрометрии

- •5.3.1. Принцип раздельного определения u(Rа), Тh, к.

- •5.3.2. Факторы, влияющие на результаты γ-спектрометрии

- •5.3.3. Обработка и интерпретация материалов аэрогамма-съемки

- •5.3.4. Характеристика аэрогамма-спектральных аномалий

- •Контрольные вопросы.

- •6. ТерМические методы разведки

- •6.1. Физико-геологические основы терморазведки

- •6.1.1. Тепловые и оптические свойства горных пород.

- •6.1.2. Принципы теории терморазведки

- •6.1.3. Тепловое поле Земли

- •6.2. Аппаратура для геотермических исследований

- •6.3. Методика работ и области применения терморазведки

- •Контрольные вопросы

- •7. Возможности методов полевой геофизики при поисках нефтегазовых месторождений

- •7.1. Применение гравиразведки

- •1.Локальные структуры тектонического типа.

- •2.Локальные структуры аккумулятивного типа

- •7.2. Применение магниторазведки

- •7.2.1. Отражение месторождений углеводородов в региональном магнитом поле

- •7.2.2. Возможности магниторазведки при поисках залежей углеводородов.

- •Применение электроразведки для поисков нефтеперспективных объектов

- •7.3.1. Геоэлектрическая модель залежи углеводородов

- •7.3.2. Применение методов электроразведки для поисков нефтегазовых структур

- •Комплексирование методов полевой геофизики для поисков нефтеперспективных объектов

- •7.4.1. Физико-геологические модели залежей углеводородов

- •7.4.2. Комплексирование геофизических методов при нефтегазопоисковых работах.

- •Практическое задание № 9

- •Справочные сведения к выполнению работы.

- •4. Контрольные вопросы.

- •Литература

Подготовка гравиметров к работе

Подготовку гравиметров к работе обычно разделяют на предмаршрутную (ежедневную) и предполевую. Предмаршрутная подготовка заключается, кроме внешнего осмотра гравиметра, в проверке оптики прибора, настройке диапазона и проверке установки уровней гравиметра на минимум чувствительности к наклону. Эти операции подробно изложены в материалах к лабораторным работам по гравиразведке.

Предполевая подготовка представляет собой тщательное и длительное исследование режима работы каждого гравиметра и включает в себя следующие операции.

1. Эталонирование гравиметра. Поскольку кварцевые астазированные гравиметры основаны на принципе компенсации и мерой измеряемого приращения ускорения силы тяжести служит угол поворота микрометренного винта, натягивающего или ослабляющего измерительную пружину системы, необходимо периодически (по инструкции - два раза в год) эталонировать (иногда говорят – градуировать) гравиметр, т. е. определять цену одного оборота микрометренного винта в миллигалах на один оборот (мГл/об). Принципиально это можно сделать различными способами.

Во-первых, можно использовать метод повысотной съемки. Как это следует из формулы (6.7), величина нормального вертикального градиента силы тяжести составляет 0,30855 мГл /м. Поэтому, если взять отсчеты n1 и n2 по гравиметру в двух пунктах, разность высот между которыми составляет ΔН (м), можно определить приращение ускорения силы тяжести между этими пунктами, как Δg (мГл) = 0,30855 ΔН.(м) Тогда цену деления гравиметра можно определить по формуле:

![]() .

(2.53)

.

(2.53)

На практике такой способ распространения не получил, так как для достаточно точного определения цены деления необходимо использовать превышения порядка 300 метров. Даже если для этого использовать Останкинскую башню, отсчет по гравиметру на ее верхней площадке взять будет невозможно из-за раскачивания башни. Кроме того, необходимо будет при измерениях учитывать и массу этого сооружения, что тоже весьма непросто.

Наибольшее распространение в практике гравиметрических работ получили два способа – способ наклона и способ эталонировочных полигонов с известными приращениями силы тяжести.

Метод эталонирования на полигоне позволяет определять цену деления гравиметров в условиях, близких к тем, при которых гравиметр работает в поле. Для этого специализированными организациями создаются специальные эталонировочные полигоны (международные, национальные, региональные). Полигон представляет собой несколько пунктов, обычно расположенных вдоль автодороги и представляющих собой небольшие бетонные плиты, между которыми заранее с высокой точностью определяют приращения силы тяжести. Приращение между крайними точками полигона должно охватывать весь диапазон гравиметров, подлежащих эталонировке (для разведочных гравиметров это обычно 100 -150 мГал). Для определения цены деления, транспортируя гравиметры на автомобиле, берут последовательно отсчеты n1, n2, n3 и т. д. на нескольких пунктах полигона, а затем, исправив отсчеты за смещение нуля, определяют значение цены деления по формулам:

![]()

![]() …..

…..

![]() .

(2.54)

.

(2.54)

В соответствии с требованиями инструкции, для обеспечения надежного расчета погрешности цены деления необходимо иметь не менее 50 значений цены деления. Этот способ является громоздким и сравнительно дорогим, поэтому применяется в основном для независимого контроля результатов, полученных другими способами или когда нет возможности использовать менее трудоемкие способы эталонирования.

Наиболее крупным широкодиапазонным международным полигоном является Северо-Американский, протягивающийся от Фербенкса (Аляска) до Мехико и включающий 33 пункта с приращением силы тяжести между крайними пунктами 5129 мГл. В Сибири ближайший к Томску региональный эталонировочный полигон имеется между Красноярском и Дивногорском.

Методом наклона можно лучше, чем на полигоне, исследовать отсчетную шкалу гравиметра и точнее определить зависимость цены деления от температуры.

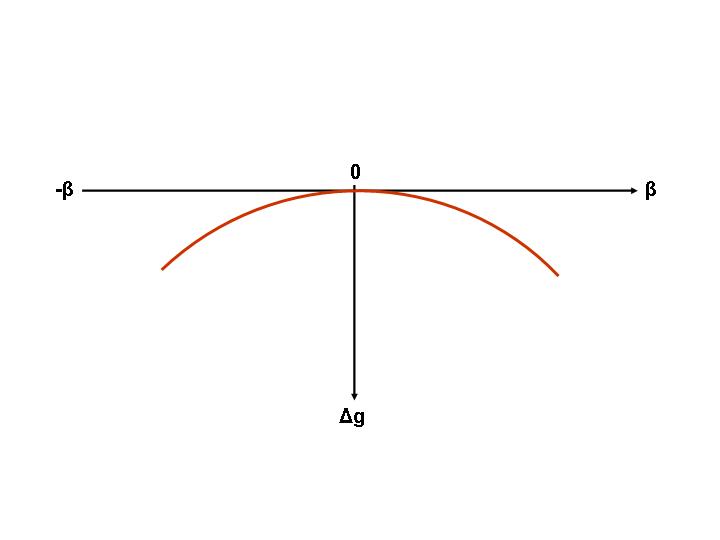

При наклоне гравиметра на угол β он изменяет свои показания так, что наблюдается кажущееся уменьшение силы тяжести (рис. 2.19):

![]() ,

(2.55)

,

(2.55)

где g – абсолютное значение силы тяжести в пункте определения цены деления.

Рис. 2.19. График кажущегося изменения силы тяжести

при наклоне гравиметра.

Если диапазон измерений гравиметра без перестройки меньше 200 мГл, то вторым членом в формуле (2.55) с достаточной степенью точности можно пренебречь.

В принципе гравиметры с компенсационным способом измерения можно наклонять в любой плоскости, но астазированные гравиметры при наклоне в плоскости вращения рычага изменяют чувствительность вплоть до неустойчивости, поэтому их необходимо наклонять в плоскости оси рычага (т.е. в плоскости поперечного уровня).

Абсолютное значение силы тяжести g в пункте определения цены деления достаточно знать с точностью 50 – 100 мГл, а допустимые погрешности измерения углов β для гравиметров ГНУ/К классов А, В, С составляют соответственно 0,08, 0,10, 0,13 угловых секунд (Веселов,1986).

Порядок определения цены деления методом наклона следующий.

Регулируют уровни гравиметра на минимум чувствительности к наклону.

Перестраивают диапазон измерений так, чтобы можно было измерять максимально большое уменьшение силы тяжести и берут отсчет n1.

Последовательно наклоняют гравиметр сначала на углы +βi , а затем - βi , каждый раз беря отсчеты по гравиметру ni+ и ni- . При каждом наклоне берут серию отсчетов углов βi и серию отсчетов по гравиметру ni. Серия отсчетов угла должна иметь столько измерений, чтобы среднее арифметическое из них имело допустимую погрешность.

Находят средний отсчет гравиметра для одинаковых положительных и отрицательных углов и вычисляют цену деления Ci для каждой пары положительных и отрицательных наклонов:

,

(2.56)

,

(2.56)

где

![]() - отсчет по гравиметру в горизонтальном

положении.

- отсчет по гравиметру в горизонтальном

положении.

Из найденных значений Ci находят средневзвешенное значение цены деления:

,

(2.57)

,

(2.57)

где Δgi – кажущееся значение приращения силы тяжести, вычисленное по формуле (7.19) для каждого угла наклона.

Определение углов наклона может осуществляться как тангенциальным способом, путем наклона гравиметра на специальной плите (экзаменаторе), так и путем непосредственного измерения угла наклона на специальной установке УЭГП – 1.

В некоторых зарубежных гравиметрах (например, Gs-11, Gs-12 фирмы «Аскания») для определения цены деления применяется метод навески на чувствительную систему грузика с известной массой. Это неастазированные металлические гравиметры, в которых во время работы в специальном гнезде штатива находится медный шарик. При наклоне прибора на 90о шарик перекатывается в гнездо на измерительный рычаг и увеличивает значение силы тяжести Δg на 200 мГл, соответственно увеличивая отсчет по прибору на Δn. Цена деления определяется по формуле C = Δg/Δn.

Кроме определения значения цены деления при эталонировании определяют зависимость цены деления от температуры. Изменение температуры влияет на цену деления через изменение упругости компенсационной пружины. Для определения этой зависимости измеряют одни и те же разности Δg при различных температурах так, чтобы изменения температуры были не менее 15о, а затем строят график этой зависимости, имеющий обычно линейный вид. Разности Δg при этом удобнее определять методом наклона.

При предполевой подготовке гравиметров, кроме эталонирования, выполняют еще рад сопутствующих операций.

2. Определение нелинейности отсчетной шкалы гравиметра. Нелинейностью отсчетной шкалы гравиметра называют переменное соотношение между приращением отсчета и приращением силы тяжести в различных частях отсчетной шкалы. Эта особенность есть только у астазированных гравиметров, что является своеобразной платой за повышение их чувствительности. Для определения поправок за нелинейность отсчетной шкалы проводят измерения не менее, чем на трех пунктах полигона при одинаковой температуре так, чтобы разность отсчетов была в разных частях шкалы.

Настройка чувствительности гравиметра Чувствительность определяется числом делений окулярной шкалы, приходящимся на изменение Δg = 1 мГл. У астазированных гравиметров чувствительность заметно меняется, если принимать за неподвижный индекс различные деления окулярной шкалы. При перемещении этого индекса в сторону увеличения силы тяжести чувствительность повышается. Оптимальной можно считать максимальную чувствительность, при которой рычаг остается устойчивым по всей окулярной шкале. Для уменьшении чувствительности перемещают неподвижный индекс в сторону убывания силы тяжести. Делают настройку на минимум чувствительности к наклону. При увеличении чувствительности возрастает период собственных колебаний измерительного рычага.

4. Определение температурной зависимости Зависимость кажущегося изменения силы тяжести от изменения температуры сложна, т.к. на отсчет влияют величина и направление градиента теплового потока, скорость изменения температуры и т. п. Приближенно температурную зависимость можно выразить уравнением квадратичной параболы.

Температурную зависимость определяют в термокамере, имеющей нагревательное и холодильное устройства (и прочное основание для установки гравиметра. делают несколько циклов охлаждения и нагрева и строят график зависимости изменения отсчетов от температуры. Температура, при которой на параболе наблюдается минимум, называется точкой полной температурной компенсации. При изменении температур в окрестности этой точки меньше всего будут сказываться температурные погрешности, поэтому для работы нужно подбирать гравиметры, у которых точка полной температурной компенсации близка к тем температурным условиям, при которых предполагается эксплуатация гравиметра.

Кроме рассмотренных основных проверок и регулировок, перед полевыми работами проводят также дополнительные проверки - определение времени становления отсчета гравиметра и оценку люфта измерительного устройства. Подробно проверки, регулировки и технология изготовления гравиметров рассмотрены в работах одного из авторов разработки отечественных кварцевых гравиметров – К.Е. Веселова.