- •М.С. Кухта, л.Т. Жукова, м.Г. Гольдшмидт основы дизайна

- •Содержание

- •Предисловие

- •Введение

- •1. История и теория дизайна

- •1.1. Основные понятия и определения

- •1.1.1. Содержание термина «дизайн» и границы его применения

- •1.1.2. Виды дизайна

- •1.1.3. Стили в дизайне в данной главе представлены закономерности формирования и функционирования стиля в сфере дизайнерского творчества.

- •1.2. История дизайна

- •1.2.2. Дизайн в индустриальном машинном производстве. Конец XVIII века начало XX века

- •1.2.3. Роль промышленных выставок XIX в. В становлении и развитии дизайна

- •1.3. Первые и школы дизайна

- •1.3.1. Философия формы промышленного изделия

- •1.3.1. Производственный союз «веркбунд» и баухауз

- •1.3.3. Производственное искусство в советской россии. Вхутемас–вхутеин

- •1.4. Теория промышленного дизайна

- •1.4.1. Функциональные характеристики и форма промышленного изделия

- •1.4.2. Материал, конструкция, технология и форма

- •1.4.3.Анализ дизайна промышленного изделия

- •1.4.4. Основы теории цвета в дизайне

- •Тема 5 основы композиции в промышленном дизайне

- •5.1. Категории композиции

- •5.2. Свойства композиции

- •5.3. Средства композиции

- •1. Влияние окружающей среды и конкретных условий на общий характер объемно-пространственного решения предмета

- •2. Влияние окружающей среды и конкретных условий на размеры предмета и масштаб его деталировки

- •3. Влияние окружающей среды и конкретных условий на выбор материала, отделку и характер обработки поверхности

- •4. Влияние окружающей среды и конкретных условий на цветовое решение предмета

- •5. Влияние окружающей среды на образный характер предмета

- •6. Влияние окружающей среды на стилевой характер предмета

- •Контрольные вопросы и задания к главе 1. История и теория дизайна

- •Список используемой и рекомендуемой литературы

- •Глоссарий

- •Основы дизайна

1.2.2. Дизайн в индустриальном машинном производстве. Конец XVIII века начало XX века

Начало технической революции связывают с изобретением челнока-самолета и прялки «Дженни» в текстильном производстве, с изобретением паровой машины и конвейера, эти новые открытия, технические достижения, индустриальное производство требовали и новых технических решений, новых принципов формообразования.

В XVII – XVIII веках благодаря развитию техники человек научился облегчать свой труд, осваивать пространства планеты, «спрессовывать» время» – производить в меньшую единицу времени большее количество товара. В конце XVIII века начинается переход от ремесленного и мануфактурного (от лат. manus – рука и factura – изготовление) к машинному производству. Перемены происходили незаметно и начались они с изменения средств труда в ткацкой промышленности:

Джон Кей, создал крутильную машину (1730), предложил механический (самолетный) челнок для ручного ткацкого станка (1733).

Джон Уайетт (1733 г.) механик-самоучка изобрел первую прядильную рабочую машину, в которой роль человеческих пальцев, скручивающих нить, выполняли несколько пар вытяжных валиков.

Джеймс Харгривс плотник и прядильщик в 1765 году изготовил механическую самопрялку, которую назвал в честь дочери – «Дженни».

Прялка «Дженни» полностью механизировала процесс прядения, то есть заменяла руки прядильщика. Человек лишь приводил ее в движение. Таким образом, самопрялку «Дженни» можно назвать одной из первых машин. В течение последующих 15–20-ти лет самопрялка «Дженни» неоднократно усовершенствовалась. Уже в 1779 году один человек на одном станке следил за работой 12-ти тысяч веретен.

Шотландский изобретатель Джеймс Уатт, человек, которого считают изобретателем паровой машины, был ключевой фигурой в промышленной революции.

Впервые паровую машину описал Герон Александрийский в первом веке. В 1698 году Томас Сейвери запатентовал паровую машину, которую использовали для откачки воды. В 1712 году англичанин Томас Ньюкомен запатентовал ее улучшенную версию. Однако машина Ньюкомена обладала такой низкой производительностью, что ее использовали только для откачки воды из угольных шахт.

|

|

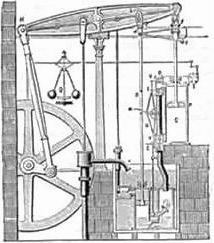

Рис. 1.13 Джеймс Уатт и чертеж паровой машины Дж. Уатта |

|

В 1763 году администрация университета шотландского города Глазго решила отремонтировать университетскую модель машины Ньюкомена и поручила Джеймсу Уатту, который не только отремонтировал модель машины Ньюкомена, но и несколько усовершенствовал ее, на что потребовалось еще 20 лет. Конструкция паровой машины Уатта (1784) была рассчитана на выполнение значительно большего объема работы и потребляла вдвое меньше топлива (угля), чем машина Ньюкомена. Машина Уатта (рис. 1.13) строго логична по форме. Композиционно она отчетливо подразделяется на ряд основных узлов. В фундаменте скрываются котел и топка, причем фундамент – это капитальная постройка, прочное основание с элементами архитектурного стиля. Места цилиндра, балансира, маховика расположены так, что не мешают друг другу и создают четкий ритм в работе. Уатт чувствовал гармонию формы и, заботясь о красоте своей машины, применил в ней элементы архитектурных форм.

В 1882 г. Британская ассоциация инженеров решила присвоить единице мощности имя Джеймса Уатта (Вт – Ватт). Это был первый в истории техники случай присвоения собственного имени единице измерения.

В результате многолетней настойчивой работы Уаттом был построен ряд экономичных двигателей, получивших широкое распространение. Это были огромные машины, для которых требовались специальные большие здания. Неудивительно, что скрытая в этом здании машина наделялась чертами, придававшими ей сходство с архитектурным сооружением, что выражалось в форме колонн, станин, в литой чугунной орнаментации. Так стал зарождаться в машиностроении архитектурный стиль – явление, столь характерное для машиностроения первой половины XIX в. [5]

Благодаря усовершенствованиям, которые внес Уатт в паровую машину (центробежный регулятор, отдельный конденсатор пара, уплотнители и др.). поднялся коэффициент полезного действия, паровая машина стала легко управляемой, ее стали применять на заводах и фабриках в качестве привода, что привело к резкому повышению производительности труда. Именно с этого момента англичане отсчитывают начало большой промышленной революции, которая вывела Англию на лидирующее положение в мире.

Паровую машину Уатта могли применять как универсальный двигатель, то есть на любой фабрике и даже на транспорте. Человек научился преобразовывать тепловую энергию в механическую. Это сделало возможным переход от энергии мускулов человека и животных к энергии пара. Паровая машина Уатта была основным двигателем в промышленности с конца XVIII до конца 60-х годов XIX века, и время это нередко называют «веком пара».

Рис. 1.14 Схема первого парохода «Клермонт» Р. Фултона. Литография

Рис.1.15 Чертеж первого паровоза Черепановых. Госархив Свердловской области |

Рис. 1.16 Паровая карета сэра Гарни Голдсуорта. Первая регулярная паровая дорожная линия Лондон–Бат (1825 г., 171 км) |

Первый пароход Роберта Фултона, (рис. 1.14) «Клермонт» прошел в октябре 1807 г. по Гудзону от Нью-Йорка до Олбени. Это было надежное в эксплуатации судно длиной 43 м с 18-сильной паровой машиной. Первый локомотив в 1804 году построил Ричард Тревитик, а первый паровоз создан Дж. Стефенсоном в 1815 г. В России в 1834 г. конструкцию первого паровоза разработали Е.А. и М.Е. Черепановы (рис. 1.15).

Вслед за Великобританией на путь быстрого развития крупной промышленности вступили США, Франция, Германия и другие страны:

В Италии промышленный переворот начался в 40-х гг. XIX в. Фабричное производство развивалось главным образом в северных районах страны, тем самым усугублялась экономическая отсталость Юга. Окончательную победу над кустарным производством и мануфактурой крупная машинная индустрия одержала в последней трети XIX в.

Решающую роль в ускоренном развитии капиталистических отношений во Франции сыграла Великая французская революция, ликвидировавшая феодальные порядки. Первые шаги в механизации бумагопрядильного производства в стране были сделаны еще в 80-х гг. XVIII в., однако переход от мануфактурного производства к использованию системы машин в других ведущих отраслях промышленности занял многие десятилетия.

С большим запозданием осуществлялся переход от мануфактуры к крупной машинной индустрии в Германии, где развитие промышленности сдерживалось засильем феодальных и полуфеодальных отношений.

Как отмечает в своих исследованиях Н.А. Ковешникова [5], в индустриально развитых странах машины долгое время создавали ремесленники-виртуозы, работавшие вручную. Тогда же стало очевидно, что они уже не могут удовлетворить растущий спрос на машины: появилась потребность в промышленном машиностроении. Прежде всего, кустарному машиностроению не хватало точности. Техникам стало невозможно работать дальше без точного расчета деталей и формы машины. И это хорошо понимали инженеры того времени, попытавшиеся исправить положение. Точность и геометризация лишили машину индивидуального почерка изготовлявшего ее мастера, как бы обезличили ее и еще больше отдалили от работника, которому она давно уже не принадлежала. Глаз человека, воспитанного на образцах ремесленного производства, не мог привыкнуть к этой холодной точности и воспринимал ее как нечто бездушное и гибельное для всего живого.

В то время в общественном сознании стал складываться эмоциональный образ машины-чудовища, машины – символа всяческого уродства. Конечно, основой этого общественного мнения, продержавшегося в литературе более столетия, были социальные причины, однако свою роль сыграли и «странные» формы металлических, громоздких машин.

Тогда еще никто не замечал возникновения новой, непривычной красоты машинных форм – красоты мощи, ритма, точных линий, вместе с которыми на смену индивидуальности мастера пришла индивидуальность конструктора, творца новых, не существующих в природе форм. В то время машинные формы еще не установились, они возникали, пробираясь сквозь лес случайностей, остатков устаревших конструкций, в поисках целесообразной, экономичной структуры, преодолевая сопротивление материала.

Самое же главное – тогда еще никто не думал о форме как о самоценной составляющей. Она рождалась стихийно и, как все стихийное и хаотичное, не могла не вызывать протест. Механизированное изготовление деталей и их геометризация были первыми шагами на пути к упорядочению машинной формы, хотя они, как уже было сказано, возникли, вызванные потребностью в новой технологии. Вторым важным рычагом приведения разнообразных, «разношерстных» машинных форм к некоторому общему знаменателю была стандартизация.

С середины XIX в. стандартизация уже стала ощущаться как необходимое условие дальнейшего успешного развития техники. Машинный парк быстро рос, машиностроение утвердилось как ведущая область техники, а изготовляемые вручную винты, заклепки, клинья и т. п. детали продолжали делать на глаз отдельно для каждой машины. Стоило какому-либо винту выйти из строя, как приходилось вызывать мастера, чтобы специально нарезать другой такой же. Отсутствие унификации деталей оказывало влияние и на форму машины. На больших склепанных листах металла сделанные вручную заклепки, разные по величине и с неодинаковыми расстояниями, производили хаотическое впечатление.

И все же введение стандартизации при всей своей очевидной пользе послужило еще одним аргументом для противников технического прогресса в споре относительно социальной роли техники и искусства, начавшемся в середине XIX в., в котором приняли участие философы, социологи и деятели искусства. Видя в технике прежде всего гибельную силу, они полагали, что стандарт чужд и противоестествен природе человеческого духа и его высшему проявлению – искусству. Одно из основных отрицательных качеств стандартизации видели во множественности, повторяемости, массовости. Однако парадокс заключается в том, что стандартизация не была абсолютно новым явлением: зачатки массового производства возникли еще в древности именно в искусстве в виде формовки, литья, благодаря которым с помощью стандартных форм и стандартных моделей изготовлялись копии оригиналов. Одновременно это означало и демократизацию искусства. Впоследствии, с изобретением фотографии, эта тенденция развилась в еще большей степени. Но, появившись в технике в пору грандиозных социальных сдвигов, она отталкивала своей новизной и отрицанием индивидуальности и рукотворности.

И все же, преодолевая необыкновенные трудности, переживая «болезнь роста», к середине XIX столетия техника, развивавшаяся бурно и быстро, заняла прочные позиции в жизни человеческого общества и резко ее изменила. Вместе с тем, огромное количество созданных ею форм ждало своего эстетического освоения.

Промышленная революция ХУIII–Х1Х вв., положившая начало промышленной эре, радикально изменила прежний способ производства, при котором ремесленник соединял в себе качества конструктора и художника, проектировщика и непосредственного исполнителя своего замысла. Промышленная техника обрекла ремесленное производство на постепенное умирание. А между тем оно внесло огромный вклад в развитие материальной культуры, создав бесчисленное множество предметов, без которых и сегодня немыслимо существование человека.

На первых порах машинные фабрикаты не могли соперничать с изделиями ремесла, по сравнению с которыми они выглядели уродливыми. Украшение орнаментом и декоративными накладками еще более портило их. В начале XIX в. паровоз, расписанный гирляндами роз, был обычным явлением.

Процесс разделения труда, ускоренный промышленным переворотом, привел к выделению проектирования в особую сферу деятельности. И сразу же обнаружилось, как трудно добиться органичного соединения функциональности промышленных изделий с красотой, высоких технических показателей – с совершенной формой.

Чтобы скрыть технологические недостатки, к первым вещам машинного производства буквально «прикладывали» различные штампованные или печатные картинки, накладные узоры, орнаменты. Специальностью нарождающихся новых профессионалов – промышленных художников стало изобретение этих накладных украшений, маскирующих неудовлетворительное качество товара и придающих ему некоторое внешнее сходство с вещами ремесленного изготовления, которые теперь рассматривались даже как некий идеал. Поэтому в промышленности нарушалась всякая связь между полезными качествами предмета и его эстетическими особенностями. Вещи стали сложными в самой своей основе. Их технико-функциональные и эстетические свойства никак не выявляли особенности и возможности новой машинной технологии. Приданные им украшения имитировали ручную работу и, кроме того, стремились всячески скрыть пороки машинного производства – неровности поверхностей, наличие посторонних включений в материале, плохую пригнанность частей и деталей друг к другу. [5]