- •Введение

- •Методы и технические средства опытных полевых инженерно-геологических работ

- •Задание 9. Определение модуля общей деформации грунтов статическими нагрузками на штамп

- •Задание 10. Изучение установки динамического зондирований убп-15м и предварительная оценка физики механических свойств песчаных грунтов

- •Задание 11. Изучение плотности песчаных грунтов методом динамического зондир0вания с помощью ручного зонда

- •Задание 12. Определение плотности и влажности грунтов

- •Методы и технические средства опытно-фультрационных работ

- •Задание 13. Определение коэффициента фильтрации грунтов опытными наливами в шурфах

- •Задание 14. Определение коэффициента фильтрации грунтов методом экспресс-налива в скважину

- •Задание 15. Определение коэффициента фильтрации грунтов опытными откачками воды из скважины

- •Заключение

Задание 14. Определение коэффициента фильтрации грунтов методом экспресс-налива в скважину

Цель работы - ознакомление с методикой проведения опытных экспресс-наливов, практическое их проведение и обработка результатов.

Основные положения метода

Экспресс-налив производится путем быстрого (теоретически мгновенного) возмущения напора водоносного пласта с последующей регистра¬цией изменений уровня воды в скважине. Источником возмущения напора может быть налив некоторого объема вода в скважину.

Замеры изменения уровней подземных вод в скважине после налива позволяют рассчитать коэффициент фильтрации водоносного горизонта.

Преимущество экспресс-налива перед опытными откачками состоит в том, что он дает возможность быстро и без больших затрат средств провести массовое опробование скважин на значительной территории.

Недостаток этого метода заключается в том, что с его помощью удается определить фильтрационные свойства пород только в зоне непосредственно примыкающей к опытной скважине.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с конструкцией скважины, в которую будет осуществляться экспресс-налив. С помощью хлопушки определить глубину естественного уровня воды he в скважине. Глубина измеряется от верха обсадной трубы скважины (прил.6), принимаемой за начало отсчета.

2.Быстро (мгновенно) налить воду в скважину. С этого момента включается секундомер и замеряются уровни воды в скважине h(t). По секундомеру установить точное время t какого замера (касания воды хлопушкой).Результаты экспресс-налива записать в журнал, форма которого приведена в табл.11.

Примечание. Замеры в песках и галечниках производить до тех пор, пока Не выполняется условие h(t)=he, в слабопроницаемых супесчаных и глинистых грунтах продолжительность наблюдений не менее 1 ч.

Камеральная обработка результатов работы

1.Рассчитать столбцы 3 и 4 журнала налива.

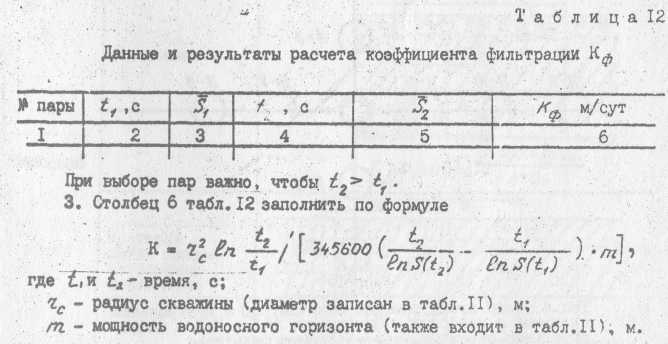

2.Из журнала налива выбрать пары значений t и S , по которым будут производиться расчеты коэффициента фильтрации. Эти пары значений занести в табл.12.

Задание 15. Определение коэффициента фильтрации грунтов опытными откачками воды из скважины

Цель и результаты работы

Цель работы - знакомство студентов с методом определения коэффициента фильтрами водонасщенных грунтов.

В качестве отчетного материала должны быть представлены:

1.Схема опытного, куста скважины с указанием его параметров. Описание сущности и области применения метода.

2.Расчет коэффициента фильтрами.

Основные положения метода

Откачки - основной, и наиболее распространенный метод опытно-фильтрационных исследований водонасыщенных грунтов. При кустовой откачке бурят центральную скважину, из которой производится откачка воды насосом, и ряд наблюдательных скважин, по которым следят за изменением уровня воды во время откачки. Наблюдательные скважины располагаются на нескольких лучах, сходящихся к центральной скважину и на разных

расстояниях от центральной скважины (рис.4). Это позволяет определить гидравлический уклон в ходе опыта на разных направлениях.

Откачки обычно проводятся при двух-трех понижениях уровня воды в центральной скважине. Величина каждого понижения в центральной сква¬жине в сильно водопроницаемых грунтах не менее 1 м, в средне- и мало- водопроницаемых-1,5-2 м. Продолжительность откачки при одном понижении в однородных грунтах определяется реальньтми гидрогеологическими условиями и изменяется от нескольких часов до нескольких месяцев.

Методы обработки результатов опытных откачек основаны на решении фильтрации по определенным расчетным схемам, учитывающим геологическое строение участка, степень и характер вскрытия пласта скважиной и расположение в ней фильтра; вид откачки. Некоторые наиболее употребляемые формулы для расчета коэффициента фильтрации при откачках из совершенных скважин в однородных пластах приведены на рис.5. В л этих формулах приняты следующие обозначения:

Кф - коэффициент фильтрации, м/сут;

Q - дебит скважины, м3/сут;

ro - радиус центральной скважины (фильтры), м;

R радиус влияния откачки, м;

h - динамический уровень воды в центральной скважине, отсчитываемый от ее дна, м;

S0,S1,S2 - понижение уровня соответственно в центральной, первой и второй наблюдательных скважинах, м;

х1,х2 - расстояние от центральной скважины до первой и второй наблюдательных, м;

Н и m- мощность пласта соответственно безнапорных и напорных вод.

Устройство куста опытной откачки

Куст скважины включает центральную опытную скважину, закрепленную обсадной трубой с фильтром и погружным насосом для откачки воды из нее и наблюдательные скважины, также закрепленные, трубами с фильтрами. Из центральной скважины откачивается вода, а в наблюдательных - фиксируется снижение уровня в водоносном слое.

Для замеров уровней воды применяются электроуровнемеры или хлопушки. Расход откачиваемой воды измеряется с помощью водомера, установленного на выходном патрубке погружного,насоса или с помощью мерного бака и секундомера.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с устройством куста скважин для откачки, конструкцией скважин, геологическим разрезом опытного участка,и измерить параметры куста. Составить схему опытного куста. Описать метод и обметь его применения,

2.Для получения навыков замера уровня воды в скважинах и определения расхода воды произвести откачку при трех понижениях. Вычислить понижения уровня воды в скважинах и дебит.

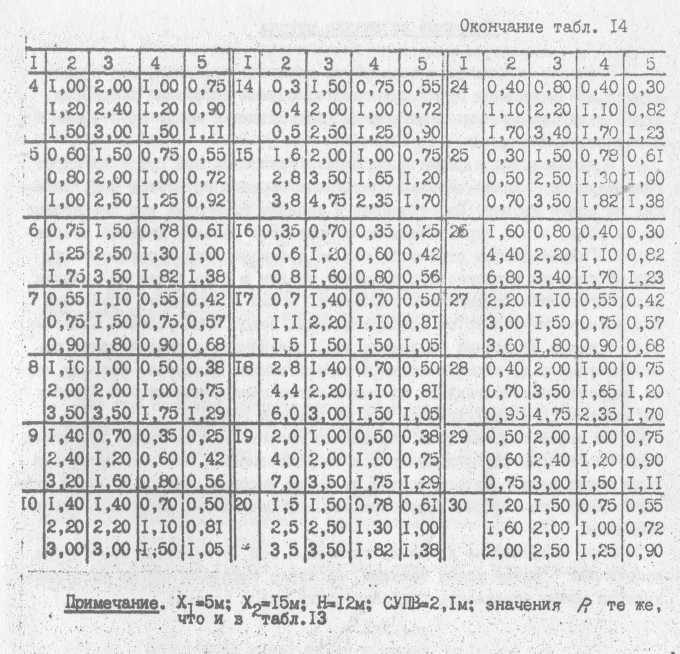

3.Для получедоя навыков обработки результатов опытных откачек рассчитать коэффициенты фильтрации, пользуясь своими измерениями либо указанию преподавателя, данными наблюдений за откачками, приведенными в табл. 13 или 14.

4.Скормить результаты определения коэффициента фильтрации согласно приведенным примерам (прил.7,8).

3дание 16. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ГИДРОИЗОГИПС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ГРУНТОВОГО ПОТОКА

Цель к результаты работы

Цель работы - ознакомление с методом определения направления и скорости движения грунтовых вод с помощью карты гидроизогипс. Отчетными материалами являются:

1)полевой журнал с единовременными замерами уровней воды;

2)карта гидроизогипс с определением направления и расчетом скорости движения подземных вод.

Основные положения метода

Значение направления и скорости движения подземных вод используется для выяснения путей фильтрами, оценки суффозных процессов связи между различными водоносными горизонтами и между грунтовыми и поверхностными водами.

О направлении и форме поверхности грунтовых вод судят по карте гидроизогипс - линий, соединяющих точки зеркала грунтовых вод, лежащих на одном уровне. По отношению к зеркалу грунтовых вод они играют ту же роль, что и горизонтали по отношению к рельефу дневной поверхности. Гидроизогипсы строят по тем же правилам, что и горизонтали.

Для построения гидроизогипс замеряют уровни в ряде точек на площади распространения водоносного горизонта. Форма поверхности грунтовых вод зависит не только от водопроницаемых повод и их условий залегания, а также от режима подземных вод, связанного с воздействием поверхностных вод, климатических и искусственных факторов. Поэтому карту гидроизогипс составляют по результатам одновременных или близких по времени (1-2 дня) замеров или по сезонам года. .

По карте гидроизогипс определяют направления движения грунтовых вод. Оно всегда перпендикулярно к гидроизогипсам, так как грунтовые воды могут передвигаться только от более высоких отметок к более низким. Линии, по которым передвигаются подземные воды, называются линиями тока.

Зная направление движения грунтовых вод, отмерив по линии тока расстояние между двумя точками, по карте гидроизогипс на названном участке можно определить гидравлический уклон потока:

Y=Δh/l, где Δh - разность отметок уровней воды в двух точках, м; l- расстояние методу двумя точками измерений, м.

Зная коэффициент фильтрации изучаемых грунтов К, рассчитывается скорость фильтрации потока U , м/сут:

U=k*Y

Полученная расчетная скорость фильтрации является фиктивной, так как не учитывает реальное сечение потока:

U= Q/W.

где Q - расход вода, протекающей через данное, сечение, м3/сут;

W - площадь поперечного сечения потока, м2

В действительности площадь, через которую происходит фильтрация воды, составляет лишь часть поперечного сечения, зависящего от порового пространства. Поэтому при отнесении расхода воды к части поперечного сечения с учетом реальной пористости пород действительную скорость фильтрации воды в рыхлых породах 1/д (м/сут) можно определить по формуле

Ug=Q/W*n

где n - пористость, доли ед.

Из двух последних уравнений может быть получена зависимость действительной скорости в порах от скорости фильтрации:

Ug =U/n и U=Ug*n

Так как величина пористости составляет в среднем 0,25-0,40, то скорость фильтрации меньше действительной скорости в порах примерно в 3-4 раза, что особенно важно учитывать для оценки суффозионных процессов.

Существует несколько полевых методов определения действительных скоростей фильтрации. Наиболее распространенным является индикаторный метод, сущность которого сводится к запуску растворов различных солей или красящих веществ в пусковую скважину и улавливанию их в наблюдательных скважинах. При этом

Ug=L/T

где L - расстояние между двумя точками, м;

Т - время движения воды между этими точками, с или сут.

Из новейших методов определения скоростей фильтрации следует отметить геофизические методы - резистивиметрическое опробование, метод заряженного тела и, меченых атомов.

Для рыхлых отложений действительная скорость фильтрации обычно мала и для суглинков и супесей определяется величиной до 0,1 м/сут, для песков с коэффициентом фильтрации 25 м/сут - около 1 м/сут, для гравийно-галечных отложений - свыше 1 м/сут. Ориентировочные значения действительной скорости при уклонах порядка Y=0,001-0,01 приводятся в табл.15.

Порядок выполнения работы

1.Ознакомиться с режимной сетью наблюдательных скважин пьезо¬метрами, служащей для построения карты гидроизогипс и определения направления подземного потока

2.Нанести скважины по координатам на план в масштабе 1:1000 и около них выписать отметки устья скважины и отметки уровней воды

3.Отнивелировать устья скважин по вбитоцу до уровня земли колышку (отметки скважин могут быть относительными). Можно использовать отметки скважин па архивным данным.

4.Измерить уровни воды в скважинах одновременно в возможно короткий промежуток времени с точностью. 0.5-1 см. Для замера уровней можно использовать хлопушку, переносную рейку или электрический уровнемер. Все измерения занести в полевой аурнал , форма которого приведена в табл.16.

5. На плане масштаба 1:1000 провести гидроизогипсы, соединив точки с одинаковыми отметками уровней воды с шагом 0.2-0.5 м. Построй ение гидроизогипс произвести по тем же правилам, что и горизонталей

(рис.6).

6. Описать сущность метода и задания, привести полевой и графический материалы. По карте гидроизогипс проанализировать и описать направление движения грунтового потока, определить места минималь¬ных и максимальных уклонов. Рассчитать для них уклоны Ymin и Ymax

Проанализировать очертания гидроизогипс ь плане, степень их сгущения и связь с поверхностными водотоками, водоемами и заболоченными участками, определить область питания и разгрузки грунтового потока.

7. В местах с рассчитанными уклонами грунтовых вод (Ymin и Ymax) определить скорость фильтрации и действительную cкорость фильтрации. Для этого по фондовым материалам изучить геологический разрез, пористость и коэффициент фильтрации

8. По согласованию с преподавателем кроме карты гидроизогипс для того же участка составить карту изобат - линий , соединяющих точки одинаковых глубин залегания грунтовых вод.

Если студентами используется пьезометрическая сеть, оборудован¬ная не на грунтовке воды, а на межпластовые - напорные, то задание аналогично рассмотренному выше. Оно сводится к построению карты гидроизопьоз - линий, соединяющих точки с одинаковыми отметками пьезометрического уровня.

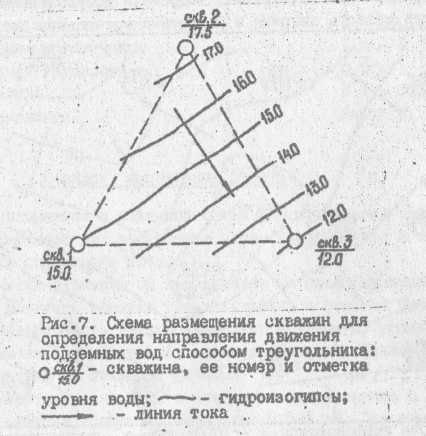

Если студенты работают на участке, где отсутствует режимная пьезометрическая сеть и карту гидроизогипс получить нельзя, то направление движения грунтовых вод определить по уровням, вода в трех скважинах, заложенных в вершинах треугольника (рис.7). Это самый простейший способ определения направления потока грунтовых вод - спо¬соб треугольника. Длина сторон треугольника обычно 50-100 м, но может быть и больше в случае небольших уклонов потока.