- •Введение

- •Методы и технические средства опытных полевых инженерно-геологических работ

- •Задание 9. Определение модуля общей деформации грунтов статическими нагрузками на штамп

- •Задание 10. Изучение установки динамического зондирований убп-15м и предварительная оценка физики механических свойств песчаных грунтов

- •Задание 11. Изучение плотности песчаных грунтов методом динамического зондир0вания с помощью ручного зонда

- •Задание 12. Определение плотности и влажности грунтов

- •Методы и технические средства опытно-фультрационных работ

- •Задание 13. Определение коэффициента фильтрации грунтов опытными наливами в шурфах

- •Задание 14. Определение коэффициента фильтрации грунтов методом экспресс-налива в скважину

- •Задание 15. Определение коэффициента фильтрации грунтов опытными откачками воды из скважины

- •Заключение

Задание 13. Определение коэффициента фильтрации грунтов опытными наливами в шурфах

Цель и результаты работы

Цель работы - знакомство студентов с методом определения коэф¬фициента фильтрации грунтов залегающих в зоне аэрации.

В качестве отчетных материалов студентами представляются:

1.Схема прибора. Описание сущности и области применения метода.

2.Журнал наблюдений.

3.График зависимости Q =f(t).

Основные положения метода

Для определения коэффициента фильтрации неводонасьщенных грунтов т.е. грунтов, залегающих в зоне аэрации, используется метод налива воды в шурф.

Сущность метода заключается в создании вертикального фильтрационного потока, просачивающегося через сухой грунт вниз от дна щурфа, измерении площади сечения потока, расхода и гидравлического уклона, т.е. всех параметров закона Дарси кроме Кф.

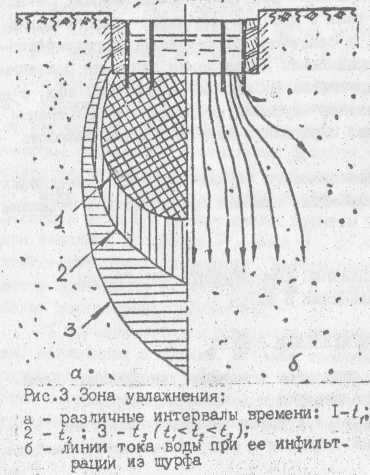

Условия движения воды в зоне аэрации существенно отличаются от условий ее движения в водонасыценных грунтах. Вода, поступающая в шурф, впитывается в сухой грунт и движется в нем не только под действием сил тяжести, направленных вниз, но и капиллярных сил, которые могут действовать во всех направлениях. Благодаря действию этих сил вода, просачиваясь из щурфа в сухой грунт, растекается, образуя увлажненную зону (фигура увлажнения), форма которой изменяется во времени. вытягиваясь вниз (рис.3).

По мере увеличения глубины промачивания темп изменения фигуры увлажнения замедляется, и расход воды на инфильтрацию из шурфа стабилизируется. Однако даже при постоянном расходе линии токов инфильтрационного потока не параллельны между собой, т.е. площадь горизонтального сечения потока, а значит и его скорость, меняются с глубиной. Влияние растекания ограничивают специальной схемой опытных установок или учитывают в расчетных формулах. Таким образом, существующие методы позволяют установить величину коэффициента фильтрации только приближенно, но с точностью, вполне приемлемой для практических целей.

При инженерных изысканиях используются методы наливов, разработанные А.К.Болдыревым, Н.К.Гиринским, Н.С.Нестеровым, Н.Н.Биндеманом, Н.Н. Веригиным. Все они предназначены для случая инфильтрации воды из шурфа в однородную толщу, не содержащую гравитационную и капиллярную влагу при глубине залегания уровня подземных вод свыше 5 м от дна шурфа. Опыты ведут при постоянной высоте столба воды в зумфе щурфа Н=10 см, который обеспечивается специальными регуляторами до достигания установившегося расхода (принимается расход, не отличаются от среднего за период 2 последних часовых наблюдений более чем на 10%) - прил. 5.

На практике студенты подробно знакомятся с методом Н.С.Нестерова. Этот метод несколько сложнее, но совершеннее других. Он основан на предположении что благодаря конструкция прибора состоящего из двух концентрически вдавливаемых в грунт цилиндров, на растекание расходуется вода поступающая в грунт из кольцевого зазора, а вода внутреннего цилиндра просачивается вертикально вниз, т.е. площадь фильтрационного потока равна площади внутреннего цилиндра. На основании этого допущения замеряют и регистрируют в журнале опыта расход только из внутреннего цилиндра.

Значение коэффициента фильтрации определяется по формуле

![]()

где Qуст- установившийся расход во внутреннем цилиндре, м3/сут,см3/мин;

W - площадь поперечного сечения внутреннего цилиндра, м2;

Y - гидравлический уклон (принимаемY= I).

Конструкция прибора Нестерова

Прибор состоит из двух цилиндров диаметром 25 и 50 см и высотой 20-25 см, располагаемых концентрически на дне щурфа. Цилиндры вдавли- вают в дно на 5-8 см для защиты от размыва. На внешний цилиндр устанавливается подставка, на которой размещаются два сосуда Мариотта для автоматического поддержания уровня воды в цилиндрах на одинаковой высоте (Н=10 см). На сосудах имеется прозрачная шкала, с помощью которой измеряется объем воды ΔU, профильтравшейся в грунт за определенное время Δt.

Порядок выполнения работы

1.Описать сущность метода, область его применения и дать схему прибора с указанием основных узлов.

2.Отрыть щурф в грунте на заданную глубину. На выроненную поверхность установить кольца. Задавить их в грунт на 5-8 см. Установить сосуды Мариотта. Залить в них воду.

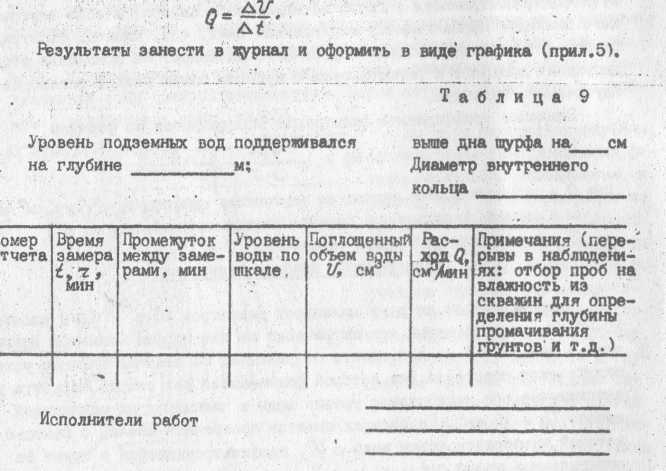

3.Подготовить журнал, форма которого приведена в табл.9.

4.Из ведра залить воду во внутреннее и внешнее кольца, создав слой воды 10 см, открыть краны сосудов Мариотта для автоматического выпуска воды во внутреннее и внешнее кольца. С момента начала истекания воды во внутреннее кольцо включается секундомер. Уровни воды в сосуде Мариотта фиксируются по мерной шкале и заносятся в журнал через определенные интервалы времени. Замеры производятся до получения установившейся величины расхода воды. За установившийся можно принять расход, который с течением времени меняется незакономерно (без затухания) и колеблется в пределах 20% своей величины не менее 15 мин,

5.Обработать опытные данные (вычислить поглощенный объем воды ΔU и расход Q) :

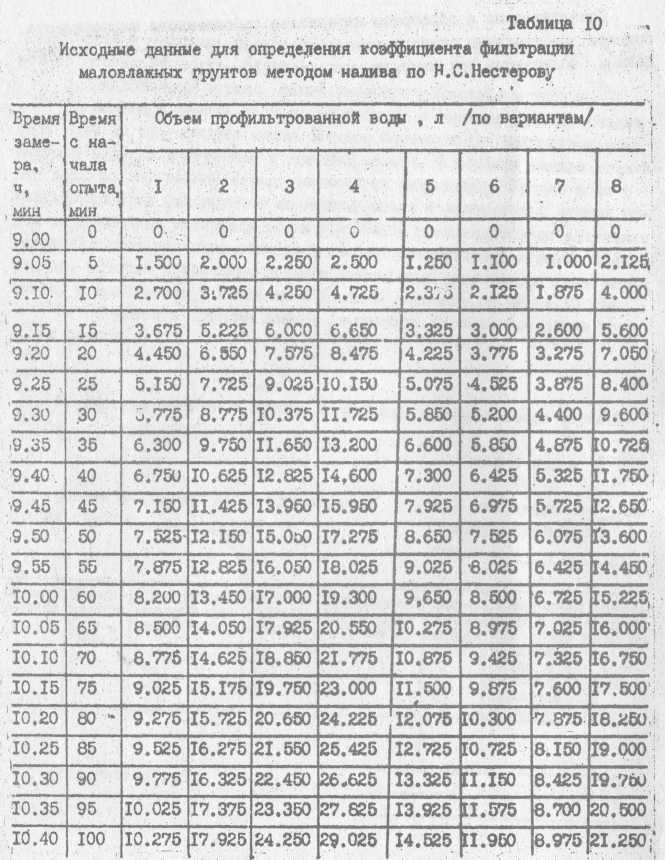

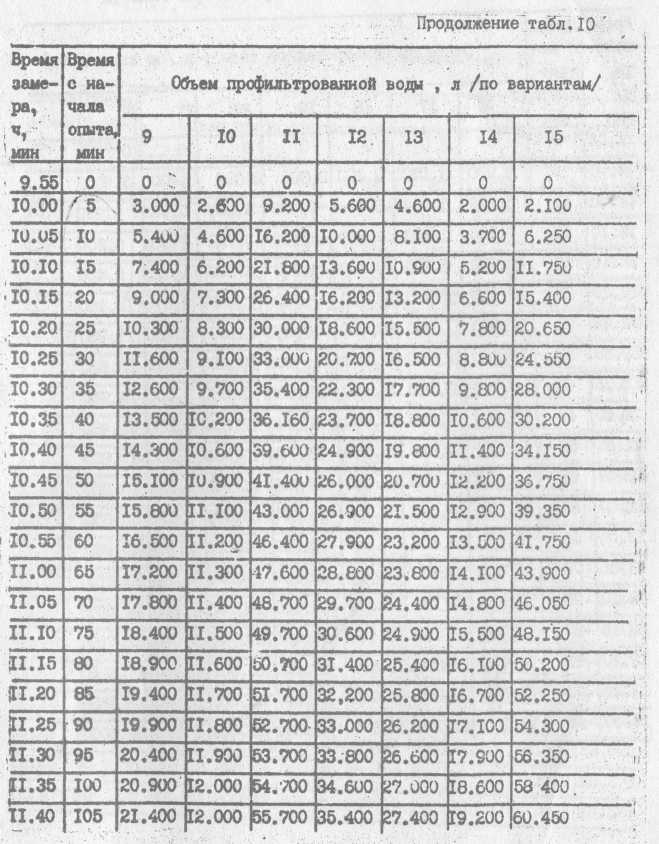

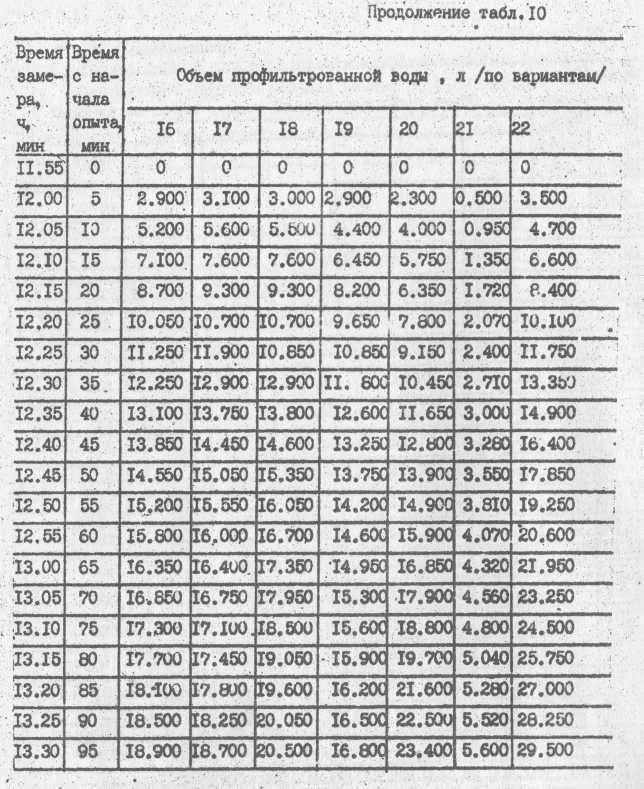

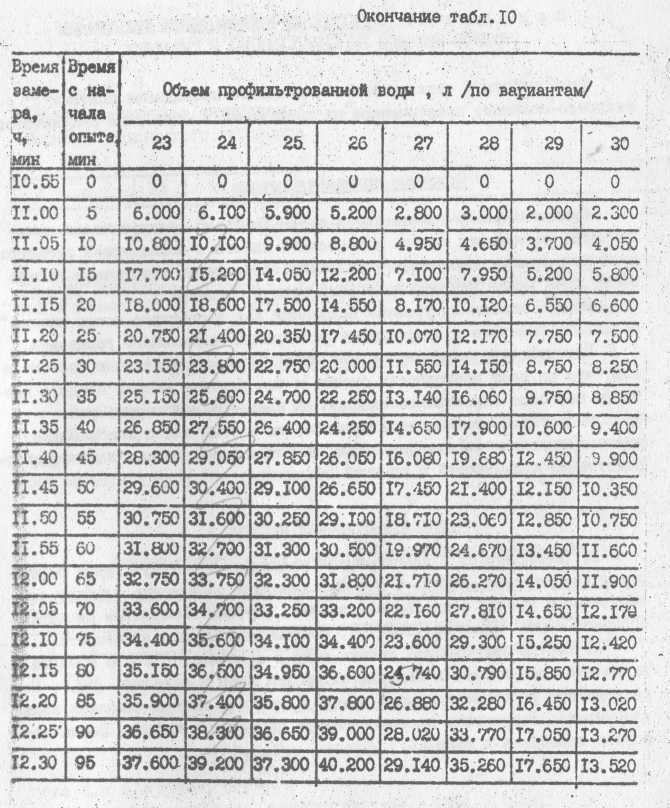

Дополнительно к обработке материалов собственного эксперимента бригада, по указанию преподавателя, обрабатывает результаты опытных данных, полученные при изысканиях по табл.10 и 11.