Кондитерские изделия

1. Классификация кондитерских изделий.

2. Характеристика сахаристых кондитерских изделий.

3. Характеристика сахаристых мучных кондитерских изделий.

В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: сахаристые и мучные. Бывает, что кондитерское изделие содержит элементы обеих групп, однако только одна считается основной (например вафли с клубникой — мучное, хотя клубничный наполнитель — сахаристое).

Кондитерские изделия характеризуются большим содержанием сахара и высокой калорийностью. Продукты питания этой группы обладают высокой пищевой ценностью, содержат значительное количество углеводов, жиров и белков.

Для приготовления кондитерских изделий используют сахар, патоку, мёд, фрукты и ягоды, муку, молоко и масло, жиры, крахмал, какао, орехи, яйца, желирующие и ароматизирующие вещества.

Внутри групп имеется деление на виды. В основе его — особенности рецептуры технологии и свойств изделий. Например, печенье подразделяется на сахарное, затяжное, сдобное, овсяное.

Кроме этой основной классификации, существуют и другие признаки, по которым классифицируют кондитерские изделия. Так, кондитерские изделия подразделяют на простые и сложные. К простым относят изделия, изготовленные из одной кондитерской массы. Иными словами, простые кондитерские изделия однородны по составу. Соответственно сложные кондитерские изделия состоят из нескольких кондитерских масс, т.е. они неоднородны по составу. Например, леденцовая карамель — простое, а карамель с начинкой — сложное кондитерское изделие.

По назначению кондитерские изделия подразделяются на массовые и специальные. Массовые — значит, предназначенные практически для всех групп населения. Специальные — это изделия, предназначенные для определенных групп населения и (или) определенных целей. К специальным относятся кондитерские изделия для детского, диетического питания, кондитерские изделия лечебно-профилактического назначения и некоторые другие. В зависимости от того, в каком виде кондитерские изделия предлагаются потребителю, они подразделяются на весовые, штучные и фасованные. Существуют и другие виды классификации кондитерских изделий, которые мы здесь не рассматриваем ввиду их специфичности.

Группа сахаристые

Варенье, джем, повидло, мармелад, конфитюр.

Сваренные в сладком сиропе фрукты или ягоды, лепестки цветов, классифицируются в зависимости от технологии приготовления и консистенции готового продукта.

Грильяж

Конфеты из смеси карамелизованного сахара с толчёными орехами.

Желе

Сладкое блюдо из фруктовых или ягодных соков с сахаром и желирующим веществом, как правило, желатином.

Зефир, пастила

Кондитерские изделия из протёртых и сваренных с сахаром фруктов с добавлением взбитого яичного белка.

Конфеты, ирис, карамель, леденцы, драже

Мелкие сладости в виде шариков, плиток, подушечек из карамелизованного сахара, шоколада, патоки, сгущённого молока и других продуктов.

Кремы

Десертные блюда в виде однородной массы из растёртых фруктов, сбитых яиц, масла или сливок.

Марципан

Кондитерское изделие из эластичной смеси, приготавливаемой из тёртого миндаля или других орехов с сахарной пудрой.

Меренги и безе

Воздушное пирожное из запечённых белков, также с прослойкой из крема или варенья.

Мороженое и сорбет

Замороженный молочный либо фруктово-ягодный десерт.

Муссы

Сладкое блюдо из взбитой шоколадной, фруктовой, ягодной и т. п. массы с манной крупой, яйцами или желатином.

Помадка

Мягкая ароматная масса из фруктов или сливок консистенции густой сметаны.

Самбук

Охлаждённое воздушное блюдо, приготовленное путём взбивания фруктового пюре с сахаром и яичным белком.

Суфле

Пышное блюдо из взбитых в пену белков и других продуктов.

Халва, лукум и другие восточные сладости

Всевозможные типы печений, изюмно-ореховых и крахмало-сахарных изделий, распространённых на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Цукаты

Засахаренные фрукты или нарезанные корки апельсинов, арбузов, дынь.

Шоколад

Кондитерское изделие из растёртых бобов какао с добавлением других ингредиентов.

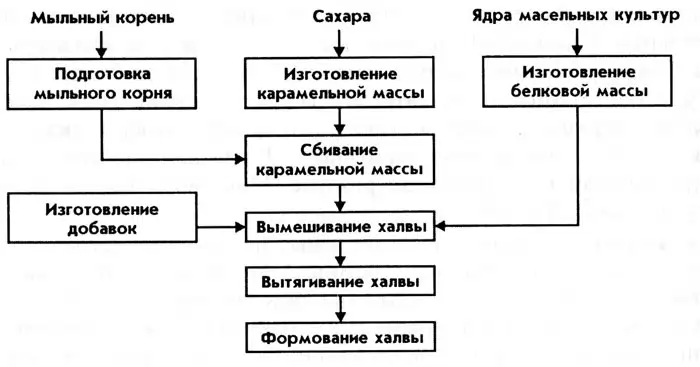

Халва — изделие, состоящее из карамельной и белковой массы с добавлением мыльного корня и разных добавок. Халва формуется после тщательного вымешивания, при котором образуется халвовая масса. Мыльный корень играет роль разрыхлителя. Основой белковой массы являются растертые ядра масличных культур: подсолнуха (подсолнечная халва), кунжута (тахинная халва), сои и т.п.

Мармелад, по способу изготовления, можно классифицировать на:

фруктово-ягодный, в виде мармеладных пластов,

желейный, в виде мармеладных долек или фигурок,

желейно-фруктовый,

жевательный.

В зависимости от применяемого желейного вещества:

мармелад на основе пектина,

мармелад на основе агара,

мармелад на основе агара и пектина,

мармелад на основе желатина.

Мармелад – единственная низкокалорийная сладость, которая не содержит жир, благодаря чему мармелад обладает диетическими свойствами. Второе: пектин, который содержится в мармеладе, естественным образом выводит из организма радионуклиды и токсины, способен очистить организм от шлаков, нормализовать работу системы пищеварения. В-третьих, мармелад считается хорошим антидепрессантом. Ученые выяснили, что это лакомство хорошо снимает стресс.

По своей структуре мармеладные изделия представляют собой студни. Мармелад бывает трех видов: фруктово-ягодный, фруктово-желейный и фруктовый. Фруктово-ягодный и фруктовый мармелад готовятся без дополнительного добавления пектина, потому что его в достаточном количестве содержится во фруктовом пюре. При изготовлении желейного мармелада в рецептуру дополнительно вводят пектин.

Фруктово-ягодный мармелад получают традиционным увариванием фруктового пюре с сахаром. В качестве желирующей основы используют пектин и фруктовое пюре. Мармелады в виде пластов, несмотря на потерю былой популярности, можно отведать и сегодня. Выглядит обычно незатейливо: темно-бурый пласт, похожий на твердый джем или повидло.

Что касается желейного мармелада, то его создают из агара, путем уваривания последнего с сахаром и патокой, а для придания вкуса добавляют ароматизаторы. Кроме агара, в качестве желеобразователя применяют пектин. Желейный мармелад подразделяют на формовой (в виде фигурок, например мармеладные звездочки) и резной (к примеру, апельсиновые дольки).

Жевательный мармелад появился сравнительно недавно и стал популярен не только благодаря своим вкусовым качествам, но и способностью хранить их на протяжении длительного времени, что давало возможность брать его с собой на прогулку или даже в дорогу. В основе жевательного мармелада — желатин, придающий ему упругую структуру. Обычно это лакомство выпускается в виде маленьких красочных фигурок, и родители нередко покупают его детям вместо жевательной резинки.

Однако, настоящий мармелад по-прежнему можно получить лишь из айвы, яблок и абрикосов, к основе которых обычно для ароматизации или изменения цвета естественным путем добавляются цитрусы, виноград, ежевику и другие ягоды и фрукты. Иногда в мармелад добавляют агар (водоросли), чтобы он стал еще полезнее.

Пастила. Основным сырьем служат яблочное пюре, сахар, патока, яичный белок и агар или другое желеобразующее вещество. Целесообразно для приготовления пастилы применять слегка уваренное пюре с концентрацией сухих веществ 15-17 %.. Это позволяет сократить продолжительность сушки пастилы.

Пастила – изделия губчатой структуры, мягкой, нежной консистенции, изготовленные из пенообразной массы. Наиболее распространенным пенообразователем в кондитерском производстве является белок куриных яиц.

Полученная таким образом сбитая масса может быть отформована. В процессе выстойки происходит медленное ее застывание. Для того чтобы зафиксировать пенообразную и студнеобразную структуру сбитой массы, ее смешивают с горячей агаровой, клеевой или мармеладной массой. При смешивании с холодной сбитой массой горячая масса агарового клея или мармеладная масса заполняет воздушные пространства между пузырьками сбитой массы, вытесняя оттуда воздух и увеличивая прочность пленки структурированных элементов.

Классификация. В зависимости от желеобразующей основы, формирующей пастильные изделия, они подразделяются на виды:

клеевые (получаются с применением агара, агароида, пектина, желатина и т.п.)

заварные (изготавливаются с применением мармеладной массы)

бесклеевые (белевская и др.)

В зависимости от способа формования пастильные изделия подразделяют на:

резные (типа пастила)

отсадные (типа зефир)

В зависимости от отделки поверхности и упаковки они выпускаются:

неглазированные;

глазированные шоколадной или жировой глазурью;

штучные;

фасованные;

Зефир относится к группе пастило-мармеладных изделий, которые по структуре представляют собой пену. Зефир – это отливная клеевая пастила шарообразной или овальной формы, полученная сбиванием смеси фруктово-ягодного пюре с сахаром и яичным белком.

Группа мучные

Свадебный торт

Вафли

Сухое печение особого вида, приготавливаемое из жидкого теста, состоит из тонких слоев, промазанных начинкой.

Печенье

Мелкие кондитерские изделия из недрожжевого теста, в основном песочного, с разрыхлителями.

Пироги сладкие, пирожки, ватрушки, булки, пончики, кексы, ромовые бабы

Хлебобулочные изделия из дрожжевого, слоёного, пресного сдобного, заварного и др. теста разнообразных форм и размеров, с начинкой или без начинки, выпечные или жареные.

Пряники, коврижки

Твёрдые хлебобулочные изделия из муки, мёда и обязательно пряностей.

Торты и пирожные, эклеры

Праздничные десерты из бисквитного, заварного, слоёного, песочного теста с кремом и цукатами, как правило, с красивой отделкой.

Пирожные и торты – высококалорийные мучные изделия различной формы и размеров и с разнообразным вкусом и ароматом, характеризующиеся привлекательным внешним видом. Торты значительно превосходят пирожные по размерам и более сложной художественной отделке поверхности. Отличительной особенностью пирожных являются мелкие размеры и разнообразие формы. В связи с повышенным содержанием влаги и жира торты и пирожные малоустойчивы в хранении.

Торты и пирожные обычно состоят из выпеченных полуфабрикатов различной формы с разнообразной отделкой.

Торты и пирожные классифицируют по основному выпеченному полуфабрикату – выпеченной тестовой заготовке. Используют следующие виды основного выпеченного полуфабриката: бисквитный, песочный, слоеный, миндально-ореховый, вафельный, воздушный, заварной, сахарный, крошковый. Для отделки используют разнообразные полуфабрикаты кондитерского производства. Одним из основных отделочных полуфабрикатов являются различные кремы (масляные, заварные, сливочные, белковые и др.).

В зависимости от состава различают кремы:

масляные – из сливочного масла;

на сахарной пудре или сгущенном молоке;

на молоке и яйцах (Шарлот);

на яйцах (Гляссе);

на молочно-сахарном сиропе (Новый).

В конце сбивания в кремы вносят вкусовые и ароматические добавки - ванильную пудру, коньяк или крепкое десертное вино. При замене этих ароматизаторов другими (соки и сиропы плодов, какао-порошок, кофе, жареные орехи, растертые с сахаром) получают соответственно масляные кремы – абрикосовый (с добавлением абрикосового сиропа), ананасный (с консервированным ананасом), Новый шоколадный (с какао-порошком), Новый кофейный (с кофейным сиропом) и др.

Мучные кондитерские изделия отличаются от других тем, что в их рецептуры входит мука. Изготовляются они из полуфабриката, выпеченного теста при температуре, которая значительно превышает 100 0С. Кроме муки, основными видами сырья в производстве мучных кондитерских изделий являются сахара, жиры, яичные и молочные продукты, ароматизирующие вещества и др. В производстве этих изделий в основном используется пшеничная мука высшего и 1-го сортов, которая вырабатывается из мягких сортов пшеницы с небольшой примесью муки из пшеницы твердых сортов. Во время замачивания водой белки набухают, образуя упругую массу — клейковину.

Наряду с пшеничной используют кукурузную и соевую (из проросшей сои) муку. Сахарная пудра также широко применяется в производстве мучных кондитерских изделий. В производстве мучных кондитерских изделий для рыхления теста чаще используют химические разрыхлители, чем дрожжи. Наиболее распространены углекислый аммоний и двууглекислый натрий. Как кислотные компоненты могут применяться и однозамещенный фосфорнокислый кальций и кислый виннокислый калий.

К мучным кондитерским изделиям относят: печенье, пирожные, торты, вафли, пряники и другие изделия, в основе приготовления которых используется мука.

Несмотря на такое многообразие мучных кондитерских изделий, представляется возможным их подразделять на две большие группы:

1) сухие углеводистые

2) влажно-жировые изделия.

К сухим углеводистым мучным изделиям относятся печенье, галеты, крекеры, пряники и некоторые сухие пирожные (миндальное и др.). К влажно-жировым относятся торты, пирожные и другие жирные или влажные мучные изделия. Например, бисквитные пирожные и торты фруктовые и с кремом содержат мало жира, однако влаги в них более чем в два раза больше. Еще более влажные кондитерские мучные изделия с пропиткой (ромовые бабы и др.).

Сухие углеводистые мучные кондитерские изделия сравнительно устойчивы при хранении, не подвергаются быстрой порче и для них установлен достаточно продолжительный срок хранения без жесткого температурного режима. Влажно-жирные мучные кондитерские изделия относятся к скоропортящимся, крайне неустойчивым при хранении пищевым продуктам. В последнее время разработан, апробирован и утвержден метод длительного хранения тортов в холодильниках в условиях глубокого охлаждения (замораживания). Особого внимания санитарно-эпидемиологической службы требуют мучные кондитерские изделия с кремом особенно заварным. Немалое число пищевых интоксикаций связано с потреблением тортов и пирожных с кремом. Заварной крем является особо благоприятной средой для развития микроорганизмов, особенно золотистого стафилококка.

Заварной крем отличается от других кремов (сливочного и др.) повышенным содержанием влаги и низкой концентрацией сахара. Эти особенности делают заварной крем особенно хорошей средой для роста микроорганизмов. Быстрое и массивное обсеменение стафилококками заварного крема связано с тем, что в нем отсутствует конкурентная микрофлора, устраненная в процессе термической обработки крема. Пищевые отравления, обусловленные бактериями кишечно-тифозной группы, в связи с потреблением кондитерских изделий отмечаются крайне редко. Они могут иметь место только в случаях грубых массовых санитарных нарушений в условиях предельно низкого уровня санитарного состояния кондитерского производства. В заварном креме через сутки термостатного хранения количество микробных клеток достигает миллиардов. Процесс размножения стафилококков и интенсивное накопление энтеротоксина в заварном креме происходят при температуре 30 °С за 12 ч, а при температуре 37 °С в течение 4 ч. Развитие стафилококков обычно прекращается при достижении концентрации сахара в креме 60 %. Сливочные кремы характеризуются концентрацией сахара, близкой к 60%, поэтому они не являются благоприятной средой для размножения стафилококков и накопления энтеротоксина.

Печенье вырабатывают двух видов: сахарное, затяжное + сдобное. Они отличаются между собой содержанием в рецептуре сахаров и жира, что и определяет технологическую схему режима обработки и выпекания.

Сахарное печенье содержит больше сахаров и жира. Получают его из слоеного теста с обеспечением условий, которые препятствуют набуханию клейковины. Это достигается низкой влажностью теста и кратковременным (10—25 мин.) замесом при низкой температуре.

На предприятиях кондитерской промышленности сахарное тесто замешивают беспрерывным способом с предшествующим приготовлением эмульсии — однородной массы, полученной из всех видов сырья, предусмотренных рецептурой, за исключением муки и крахмала. В процессе приготовления эмульсии главное — это получить мелкие и однородные шарики жира. Равномерно распределенный в тесте жир в виде пленки обволакивает частички муки, способствует получению наиболее пластичного теста, легко поддающегося формованию.

Для темперирования смеси (процесс нагрева, затем охлаждения и приведения в твердую форму) аппарат имеет нагревательную оболочку (рубашку). Затем смесь взбивается в эмульгаторе беспрерывного действия, после чего готовая эмульсия направляется для замеса в тестомесильную машину беспрерывного действия. Перемешивание смеси длится 5—10 мин, затем загружают растопленный жир и проводят более продолжительное перемешивание. Сахарное тесто должно отвечать определенным требованиям: влажность в пределах 15—17,5 %, температура — не выше 28°С.

Беспрерывный способ замеса позволяет обеспечить стабильность режима и высокое качество готовых изделий. Этим способом вырабатывают печенье «Юбилейное», «Клубничное» и др. Формируется тесто на ротационных машинах, состоящих из рифленого барабана и ротора, на поверхности которого имеются углубления, отвечающие контуру и профилю изделия. В процессе выпекания кондитерских мучных изделий происходят физико-химические изменения теста. Особенно большим изменениям подвергаются белки и крахмал. В начале выпекания во время прогревания теста до 50—70°С белковые вещества денатурируются и коагулируют, освобождая при этом воду, а крахмал набухает и частично клейстеризуется освобожденной водой. При этом белки клейковины и крахмал образуют пористый скелет, на поверхности которого адсорбируется жир в виде тонкой пленки.

При этих температурах разлагаются разрыхлители и значительно увеличивается объем тестовых заготовок. При достижении изделиями температуры выше 100°С проходит коркообразование, что также способствует разрыхлению теста. Температура среды в пекарской камере во время выпекания сахарного печенья должна быть (°С): в начале — 180—200, в средней части — 350, в конце — 250. Температура на поверхности печенья в конце выпекания достигает 150—160 °С, поэтому до обвертывания его необходимо охладить до 30—40 °С. Сначала печенье охлаждается на выступающей из пекарской камеры части печного транспортера до 50—70 °С, а дальше — в охладительной камере, в которой циркулирует кондиционированный воздух.

Затяжное печенье изготовляется из пружинящего эластично-упругого, достаточно пластичного теста, которое готовят с влажностью 20—30 % при более высокой температуре — 50°С в течение 30-60 мин. Для производства затяжного печенья тесто готовят в периодически действующих тестомесильных машинах, после чего его предварительно прокатывают на вальцовочной машине, дают вылежаться, потом многократно прокатывают на лицевой вальцовочной машине и формуют.

После замеса тесто подают в подготовительную двухвальцовую машину для получения тестовой полоски. Тесто прокатывают многократно с обязательным поворотом на 90°С. Прокатка теста в одном направлении без поворота пласта приводит к возникновению продольных напряжений. Во время формирования такого пласта тестовые заготовки уменьшается по длине и ширине.

Прокатка способствует снижению вязкости и уменьшению пластичности теста. Затем на двухвальцовой машине и отлеживания тесто поступает на первую лицевую прокатку штамповочной машины, где прокатывается несколько раз. Для формирования затяжного теста применяют ротационные машины, на которых формирование осуществляется из подготовленной полоски после многоразовой прокатки. Формирование затяжного теста из большого куска невозможно вследствие его упругости. Тестовые заготовки автоматически раскладываются правильными рядами на ленту печного конвейера; температура в пекарской камере немного ниже, чем для выпекания сахарного печенья. Продолжительность процесса большая по причине более высокой влажности тестовых заготовок.

Сдобное печенье отличается от заготовок других видов печенья тем, что в нем используется только сливочное масло. Сдобное печенье по рецептуре подразделяют на подгруппы:

песочное,

бисквитно-сбивное,

белково-сбивное

миндальное

по способу формования на:

выемочное

отсадочное.

Первое формируется в основном ротационными машинами, второе — методом экструзии. Это печенье вырабатывается на некоторых предприятиях ручным способом.

Галеты — мучные изделия, которые представляют собой сухой консервированный хлеб, предназначенный для непосредственного употребления с чаем и первыми блюдами. Могут изготавливаться без сахара и жира либо с разным их содержанием. Особенностью технологической схемы производства галет является то, что во время замеса теста применяется дрожжевое брожение для образования диоксида углерода, способного разрыхлять тесто. В связи с этим технологической схемой предусмотрена операция приготовления опары.

На приготовление опары расходуется 1/8—1/4 часть всего количества муки согласно рецептуре. Оптимальное количество дрожжей на опару составляет 2,5 % по отношению ко всей муке по рецептуре. Для замеса теста в периодические месильные машины сначала загружают опару, а затем все остальные компоненты и в последнюю очередь муку. Продолжительность замеса теста — 20—60 мин. Температура теста в конце замеса должна составлять 30—40 °С, влажность изменяется от 26 до 36 % в зависимости от вида галет и сорта муки. После замеса тесто прокатывается на вальцовочной машине, после чего формируется на штамповочной машине ударного действия. Остальные операции осуществляются так же, как и во время формования сахарного и затяжного печенья.

Пряники — мучные кондитерские изделия разнообразной формы (преимущественно круглой) с выпуклой поверхностью, которые содержат значительное количество жира. В зависимости от технологии их разделяют на заварные и сырцовые.

Процесс приготовления заварных пряников отличается от приготовления сырцовых тем, что во время замеса теста мука заваривается в сахарном или сахаро-паточном сиропе. Заварное пряничное тесто готовится тремя фазами: заваривание муки, охлаждение заварки и замес. Технология заваривания состоит в том, что в горячий раствор при температуре 65 °С добавляется и перемешивается мука. Заварку охлаждают до 25—30 0С в течение нескольких дней. Процесс приготовления теста состоит из того, что в месильную машину загружают заварку и все сырье соответственно рецептуре и технологии. На заключительной стадии технологии прибавляют растворенные в воде разрыхлители. Время замеса составляет 30 мин, влажность — 20—22 %, температура — 30 0С.

Замес сырцовых пряников осуществляется 12—14 мин, влажность теста составляет 23—25 %, температура не должна превышать 22 °С. Формируют пряничное тесто на отсаживальных машинах. При этом тесто с воронки захватывается двумя рифлеными валками, вращающими навстречу друг другу, и нагнетается через матрицы разного контура. Тесто отсекается струной, закрепленной в струнодержателе, и укладывается на ленту печного конвейера. Выпекают пряники при переменном температурном режиме. Максимальная температура в печи 210—240 °С.

Вафли — изделия, изготовленные из тонкопористого листа с разнообразными начинками. Технологический процесс приготовления вафель состоит из двух стадий: приготовления вафельного листа и приготовления начинки. Для приготовления вафельного листа используют вибросмесители беспрерывного действия, куда беспрерывно подается мука и концентрированная эмульсия, приготовленная в эмульгаторе из меланжа пищевых фосфатов, масла, кухонной соли, пищевой соды и воды. В вибросмесителе одновременно обеспечивается горизонтальное и вертикальное перемещение сырья.

Свернутые пласты выпеченного бисквитного полуфабриката, прослоенные разнообразной начинкой – бисквитные рулеты.