- •1.1. Получение рентгеновских лучей

- •1.2. Устройство и принцип работы рентгеновского дифрактометра дрон-4-13

- •1.3. Устройство и принцип работы камеры Дебая. Три типа съемки

- •1.4. Виды образцов

- •1.4.1. Образцы для съемки на дифрактометре дрон-4-13

- •1.4.2. Образцы для съемки в камере Дебая

- •1.5. Определение вещества по межплоскостным расстояниям

- •2. Порядок выполнения работы

- •2.1. Расчет дебаеграммы

- •2.2. Расчет дифрактограммы

- •3. Требования к отчёту

- •4. Контрольные вопросы

- •Библиографический список

- •Приложение

Министерство образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра физического металловедения

Коваленко И.А., Бахтин С.В.,

Богомолов И.В., Кузнецова Е.В.

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

для студентов специальностей 150105 «Металловедение

и термическая обработка металлов», 150103.65 «Теплофизика, автоматизация, экология промышленных печей», 150106.65 «Обработка металлов давлением», 150702 «Физика металлов»

ЛИПЕЦК 2010

Цель работы: ознакомиться с устройством и принципом действия рентгеновской аппаратуры; изучить методику приготовления образцов для рентгеноструктурного анализа; освоить методику рентгеноструктурного анализа веществ.

1. Общие сведения

1.1. Получение рентгеновских лучей

Рентгеноструктурный анализ основан на получении и анализе дифракционной картины, возникающей в результате интерференции рентгеновских лучей, рассеянных электронами атомов облучаемого объекта. Эта картина определяется помимо атомной и электронной структуры изучаемого объекта еще двумя факторами: характеристикой рентгеновского излучения и способом регистрации дифракционной картины.

Источником рентгеновского излучения

служат рентгеновские трубки. Они

определяют характер рентгеновского

излучения и геометрию рентгеновского

луча. Рентгеновская трубка (рис.1)

представляет собой стеклянную колбу,

внутри которой создается высокий вакуум,

обеспечивающий свободное движение

электронов от катода к аноду. Катод

состоит из нити накала и фокусирующего

колпачка. Нить из вольфрамовой спирали

нагревается током накала до ~ 2000-2200С.

Назначение фокусирующего колпачка

сузить пучок электронов, летящих с

катода на анод, и уменьшить фокус трубки

(точность рентгеноструктурного анализа

тем выше, чем меньше размеры фокуса).

Анод представляет собой полый массивный

цилиндр, изготовленный из материала с

высокой теплопроводностью, чаще всего

из меди. В торцевую часть анода

впрессовывается специальная металлическая

пластинка – антикатод (зеркало анода).

Между анодом и катодом создается высокое

напряжение (10–60 кВ). При резком торможении

ускоренных электронов об анод возникает

рентгеновское излучение. Рентгеновское

излучение имеет ту же природу, что и

видимый свет (электромагнитная волна),

но значительно более короткую длину

волны. В рентгеноструктурном анализе

обычно используют лучи с длинами волн

от 0,5 до 2,5

![]() (1

нм = 10

).

На возникновение рентгеновского

излучения тратится лишь около 1%

кинетической энергии электронов,

вся остальная энергия превращается в

тепло. Во избежание перегрева и нарушения

вакуума рентгеновские трубки охлаждается

проточной водой или маслом. Материал

зеркала анода определяет тип

характеристического излучения

генерируемого рентгеновской трубкой.

Наиболее часто используются трубки с

анодами из хрома, железа, кобальта,

никеля, меди, молибдена (см. Приложение,

табл. 2). Рентгеновское излучение,

испускаемое трубками сильно, поглощается

материалом корпуса трубки, поэтому для

выпуска рентгеновских лучей в корпус

трубок впаивают специальные окошки,

изготовленные из сплава гетан, содержащего

легкие элементы (бериллий, литий, бор),

либо из металлического бериллия, которые

практически не поглощают рентгеновское

излучение.

(1

нм = 10

).

На возникновение рентгеновского

излучения тратится лишь около 1%

кинетической энергии электронов,

вся остальная энергия превращается в

тепло. Во избежание перегрева и нарушения

вакуума рентгеновские трубки охлаждается

проточной водой или маслом. Материал

зеркала анода определяет тип

характеристического излучения

генерируемого рентгеновской трубкой.

Наиболее часто используются трубки с

анодами из хрома, железа, кобальта,

никеля, меди, молибдена (см. Приложение,

табл. 2). Рентгеновское излучение,

испускаемое трубками сильно, поглощается

материалом корпуса трубки, поэтому для

выпуска рентгеновских лучей в корпус

трубок впаивают специальные окошки,

изготовленные из сплава гетан, содержащего

легкие элементы (бериллий, литий, бор),

либо из металлического бериллия, которые

практически не поглощают рентгеновское

излучение.

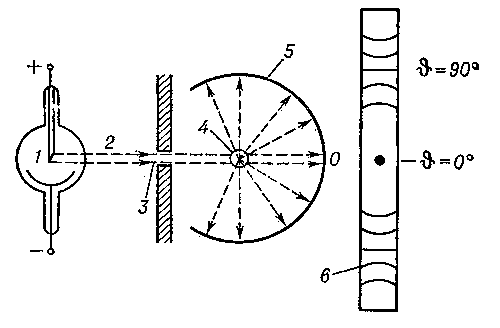

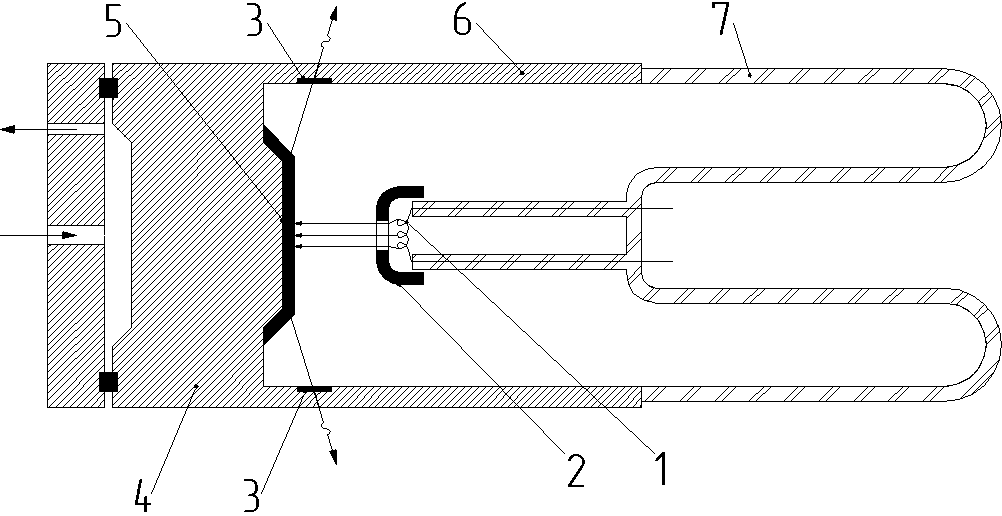

Р ис.1.

Схема рентгеновской трубки: 1 - катод; 2

- фокусирующий колпачок; 3 - окна для

выпуска рентгеновских лучей; 4 - анод; 5

- зеркало анода; 6 - защитный кожух; 7 -

стеклянная колба

ис.1.

Схема рентгеновской трубки: 1 - катод; 2

- фокусирующий колпачок; 3 - окна для

выпуска рентгеновских лучей; 4 - анод; 5

- зеркало анода; 6 - защитный кожух; 7 -

стеклянная колба

В практике рентгеноструктурного анализа существует два основных способа регистрации дифракционной картины: 1) фотографический, в котором регистрация осуществляется на фотопленку при помощи различных рентгеновских камер; 2) дифрактометрический, реализованный в специальных приборах – дифрактометрах, в которых регистрация осуществляется при помощи различных счетчиков (детекторов) рентгеновского излучения (сцинтилляционных, пропорциональных и др.).