Логопедия — это наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. Логопедия изучает причины, механизмы, симптоматику, течение, структуру нарушений речевой деятельности, систему коррекционного воздействия.

Термин «логопедия» происходит от греческих корней: логос (слово), пайдео (воспитываю, обучаю) — ив переводе означает «воспитание правильной речи».

Предметом логопедии как науки являются нарушения речи и процесс обучения и воспитания лиц с расстройством речевой деятельности. Объект изучения — человек (индивидуум), страдающий нарушением речи.

Структуру современной логопедии составляет дошкольная, школьная логопедия и логопедия подростков и взрослых.

Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной системы обучения, воспитания и перевоспитания лиц с нарушениями речи, а также предупреждения речевых расстройств.

Исходя из определения логопедии как науки, можно выделить следующие ее задачи:

1. Изучение онтогенеза речевой деятельности при различных формах речевых нарушений.

2. Определение распространенности, симптоматики и степени проявлений нарушений речи.

3. Выявление динамики спонтанного и направленного развития детей с нарушением речевой деятельности, а также характера влияния речевых расстройств на формирование их личности, на психическое развитие, на осуществление различных видов деятельности поведения.

4. Изучение особенностей формирования речи и речевых нарушений у детей с различными отклонениями в развитии (при нарушении интеллекта, слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата).

5. Выяснение этиологии, механизмов, структуры и симптоматики речевых нарушений.

6. Разработка методов педагогической диагностики речевых расстройств.

7. Систематизация речевых расстройств.

8. Разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения речевых нарушений.

9. Совершенствование методов профилактики речевых расстройств.

10. Разработка вопросов организации логопедической помощи.

В указанных задачах логопедии определяется как теоретическая, так и практическая ее направленность. Теоретический ее аспект — изучение речевых расстройств и разработка научно обоснованных методов их профилактики, выявления и преодоления. Практический аспект — профилактика, выявление и устранение речевых нарушений. Теоретические и практические задачи логопедии тесно связаны. Для решения поставленных задач необходимо:

• использование межпредметных связей и привлечение к сотрудничеству многих специалистов, изучающих речь и ее нарушения (психологов, нейропсихологов, нейрофизиологов, лингвистов, педагогов, врачей различных специальностей и др.);

• обеспечение взаимосвязи теории и практики, связь научных и практических учреждений для более быстрого внедрения в практику новейших достижений науки;

• осуществление принципа раннего выявления и преодоления речевых нарушений;

• распространение логопедических знаний среди населения для профилактики нарушений речи.

Решение данных задач определяет ход логопедического воздействия.

Основным направлением логопедического воздействия является развитие речи, коррекция и профилактика ее нарушений. В процессе логопедической работы предусматривается развитие сенсорных функций; развитие моторики, особенно речевой моторики; развитие познавательной деятельности, прежде всего мышления, процессов памяти, внимания; формирование личности ребенка с одновременной регуляцией, а также коррекцией социальных отношений; воздействие на социальное окружение.

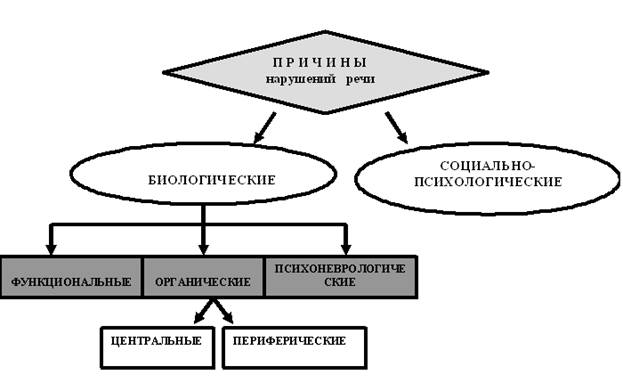

Причины речевых нарушений

Среди факторов, способствующих возникновению речевых нарушений у детей, различают неблагоприятные внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, а также внешние условия окружающей среды.

Кратко охарактеризуем основные причины патологии детской речи:

1) Различная внутриутробная патология, которая приводит к нарушению развития плода. Наиболее грубые дефекты речи возникают при нарушении развития плода в период от 4 нед. до 4 мес. Возникновению речевой патологии способствуют токсикоз при беременности, вирусные и эндокринные заболевания, травмы, несовместимость крови по резус-фактору и др.

2) Родовая травма и асфиксия во время родов, которые приводят к внутричерепным кровоизлияниям.

3) Различные заболевания в первые годы жизни ребенка.

В зависимости от времени воздействия и локализации повреждения мозга возникают речевые дефекты различного типа. Особенно пагубными для развития речи являются частые инфекционно-вирусные заболевания, менинго-энцефалиты и ранние желудочно-кишечные расстройства.

4) Травмы черепа, сопровождающиеся сотрясением мозга.

5) Наследственные факторы.

В этих случаях нарушения речи могут составлять лишь часть общего нарушения нервной системы и сочетаться с интеллектуальной и двигательной недостаточностью.

6) Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к микросоциальной педагогической запущенности, вегетативной дисфункции, нарушениям эмоционально-волевой сферы и дефициту в развитии речи.

Каждая из названных причин, а нередко и их сочетание могут обусловить нарушения различных сторон речи.

Раннее выявление детей с отклонениями в развитии в первую очередь проводится в семьях с "повышенным риском". К таким относятся:

1) семьи, где уже имеется ребенок с тем или иным дефектом;

2) семьи с умственной отсталостью, заболеванием шизофренией, нарушением слуха у одного из родителей или у обоих;

3) семьи, где матери перенесли во время беременности остроинфекционное заболевание, тяжелый токсикоз;

4) семьи, где имеются дети, перенесшие внутриутробную гипоксию, природовую асфиксию, травму или же нейроинфекцию, черепно-мозговые травмы в первые месяцы жизни.

Артикуляционная гимнастика

Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в сложные — артикуляционные уклады различных фонем.

Как правило, упражнять ребенка необходимо лишь в тех движениях, которые нарушены, а также в тех, которые требуются для постановки каждого конкретного звука.

Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить на два вида упражнений: статические и динамические. Каждое упражнение имеет свое название. Названия эти условные, но очень важно, чтобы дети их запоминали. Во-первых, название вызывает у ребенка интерес к упражнению, во-вторых, экономит время, так как логопеду не нужно всякий раз объяснять способы выполнения, а достаточно бывает лишь сказать «Поиграем в барабан» или «Поиграем в лошадки».

При подготовке к постановке каждого очередного звука логопед должен выбирать из всех перечисленных упражнений только те, которые он считает необходимыми, сообразуясь с артикуляцией фонемы, которую будет ставить, и с особенностями органов артикуляционного аппарата ребенка.