- •«Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников в строительной сфере»

- •1.Аналитико-расчетная часть

- •1.1 Индентификация негативных факторов в строительстве

- •1.2 Выбор методов и средств защиты

- •1.3 Расчетно-конструктивные решения по скз

- •1.3.1 . Расчет освещения производственных помещений

- •1.3.2 Расчет прожекторного освещения строительных площадок

- •1.3.3 Проектирование вытяжной вентиляции

- •1.3.4 Проектирование защитного заземления электроустановки

- •1.3.5. Проектирование зануления электроустановок

- •1.3.6 Проектирование молниезащиты зданий и сооружений

- •2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

- •3. Заключение

1.3.2 Расчет прожекторного освещения строительных площадок

Рассчитать методом удельной мощности прожекторной установки и методом изолюкс потребное количество прожекторов для общего равномерного освещения строительной площадки и разместить их на плане площадки. При этом минимальную освещенность принять: 2лк.

Исходные данные :

Размер площадки — 125х75 м;

Вид выполняемых работ — работы нулевого цикла.

Расчет количества прожекторов ведем в следующем порядке:

1. Определяем нормативное значение освещенности. Принимаем Ен = 2 лк .

2. Выбираем прожекторы и тип лампы по прил. 1

При ширине площадки 75 м можно использовать:

— ПЗС-45 (ПСМ-50) с лампой ДРЛ 700 Руд=0,35 Вт/м2;

— ПКН-1500-2 с лампой КГ 1500 Руд=0,65 Вт/м2.

По удельной мощности наиболее экономичен прожектор ПЗС-45 с лампой ДРЛ 700.

Рл=700 Вт, 2βв=1000, 2βг=1000, Imax=30000 кд.

3. Определяем количество прожекторов методом удельной мощности по формуле:

![]() ,

,

где m — коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света (табл. прил. 3 [2]);

k — коэффициент запаса (табл. 2 [2]);

А — освещаемая площадь.

Имеем

![]()

Принимаем 6 прожекторов.

4. Определяем минимальную высоту установки прожектора по формуле:

![]() ,

,

или по табл. прил.

4 [2]:

![]() =

11 м для нормируемой освещенности в 2 лк.

=

11 м для нормируемой освещенности в 2 лк.

Окончательно принимаем 12 м.

5. Определяем

оптимальный угол наклона прожектора в

вертикальной плоскости по табл. 1 прил.

1 [2]:

![]() =200.

=200.

6. Размещаем прожекторы на плане площадки равномерно по периметру. Схему размещения уточняем после построения изолюксы.

Расчет методом изолюкс

1. Определяем расчетное значение освещенности для изолюксы по формуле:

![]() лк.

лк.

2. Рассчитываем изолюксу.

Расчет ведем в табличной форме.

4. Строим изолюксу.

Рис. 2 Изолюкса прожектора ПЗС-45 с лампой ДРЛ 700, установленного на высоте 12 м под углом θ=20° к горизонту на расчетную освещенность е = 1,7 лк

Рис. 3 Схема компоновки изолюкс

Под прожекторными мачтами образуется неосвещенная зона (мертвое пространство) . Для освещения территории под мачтами предусматриваем установку на них дополнительных светильников с лампами накаливания.

1.3.3 Проектирование вытяжной вентиляции

Рассчитать механическую общеобменную вытяжную вентиляцию для помещения, в котором выделяются пыль и имеются избытки явного тепла.

Исходные данные:

размеры помещения АхВхН, м 18х12х9,6; количество выделяющихся вредностей: mро пыль=0,5 кг/ч; избытки явного тепла Q, кВ 6; предельно допустимые концентрации пыли и газа:

q1пыль, мг/м3 6; температура воздуха:

tin,°С 20;

t1,° С 24;

число работающих в смену N, чел 52.

Определяем потребный расход приточного воздуха для помещения L, м³ /ч исходя из обеспечения санитарно-гигиенических норм и норм взрывопожарной безопасности.

В связи с отсутствием местных отсосов принимаем Lw,z = 0, что упрощает формулы. Имеем:

а) по избыткам явной теплоты:

;

;

б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ, принимая qin = 30% от ПДК:

;

;

Так как в помещении выделяется только пыль, тогда

;

;

в) по нормируемому удельному расходу приточного воздуха:

,

,

принимая нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 чел. по [1,прил. М] равным m = 60 м3/ч (для производственных помещений без естественного проветривания).

Расход воздуха для обеспечения норм взрывопожарной безопасности определяем , заменив qw,z и ql на 0,1∙qg, мг/м3, где qg - нижний концентрационный предел распространения пламени по газо-, паро- и пылевоздушной смесям (определяется по справочным данным в зависимости от вида вещества).

Примем, что выделяющиеся в помещении пыль может создавать взрывоопасные концентрации, для которой qg пыль = 13…25 г/м3

Имеем:

;

;

Из вышеприведенных расчетов наибольший расход составляет , его и принимаем для проектирования вентиляционной системы.

Выполняем аэродинамический расчет воздуховодов.

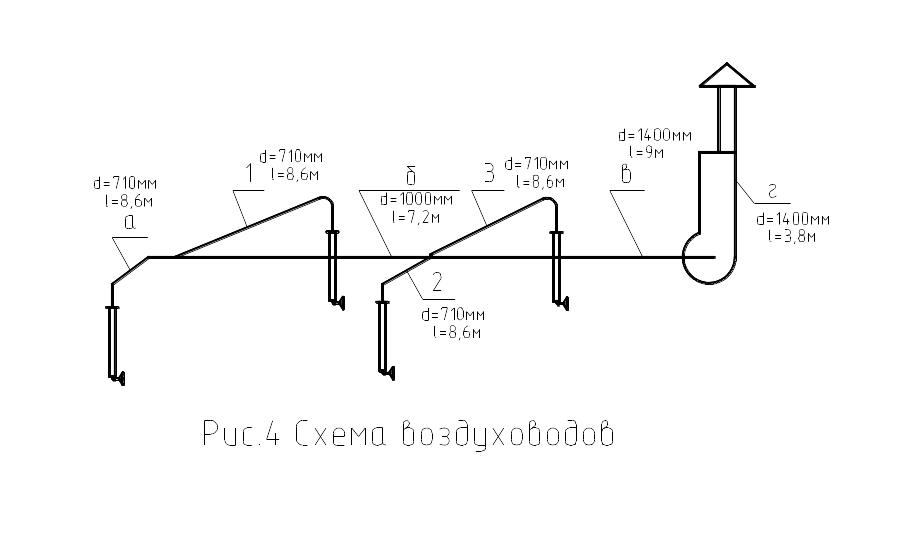

Схему воздуховодов принимаем по рис.4.

Расчет ведем в следующей последовательности:

а) определяем расходы воздуха Li , м3/ч, через каждое вытяжное ответвление, принимая их равными:

.

.

Длины участков сети принимаем в зависимости от размеров помещения равными:

![]()

![]()

![]()

![]()

б) Определяем диаметры воздуховодов di, мм, задаваясь скоростью движения воздуха в воздуховодах вытяжных систем в пределах V = 10…25 м/с, по формуле:

Примем V = 20 м/с, тогда на участках a, 1, 2 и 3 имеем:

.

.

На участке б расход воздуха Lб = Lа + L1 = 28511,75+28511,75=57023,5 м3/ч и необходимый диаметр воздуховода

.

.

На участках в и г расход воздуха равен полному расходу L = 114047м3/ч, поэтому необходимый диаметр воздуховодов будет равен

.

.

Принимаем стандартные значения диаметров по прил.1 [1, прил. Н]:

- на участках a, 1, 2 и 3 - 710 мм;

- на участке б - 1000 мм;

- на участках в и г - 1400 мм.

в) Уточняем скорости движения воздуха на участках воздуховодов:

- на участках a, 1, 2 и 3

;

;

- на участке б

;

;

- на участках в и г

.

.

Результаты расчетов заносим в табл. 2

Таблица 2

№ участка |

l, м |

L,м³ /ч |

d, мм |

V, м/с |

|

|

|

Р, Па |

Р', Па |

∆Р, Па |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

а |

8,6 |

28511,75 |

710 |

20,06 |

1,1 |

0,15 |

241 |

301 |

301 |

|

б |

7,2 |

57023,50 |

1000 |

20,22 |

- |

0,09 |

245 |

22 |

323 |

|

в |

9,0 |

114047 |

1400 |

20,64 |

- |

0,07 |

255 |

18 |

341 |

|

г |

3,8 |

114047 |

1400 |

20,64 |

1,4 |

0,03 |

255 |

365 |

706 |

|

1 |

8,6 |

28511,75 |

710 |

20,06 |

1,1 |

0,15 |

241 |

301 |

301 |

|

2 |

8,6 |

28511,75 |

710 |

20,06 |

1,1 |

0,15 |

241 |

301 |

323 |

22 |

3 |

8,6 |

28511,75 |

710 |

20,06 |

1,1 |

0,15 |

241 |

301 |

323 |

22 |

г) Определяем коэффициенты местных сопротивлений на участках воздуховодов.

На участках a и 1давление (напор) теряется на входе, в двух отводах и тройнике. Коэффициент местного сопротивления на входе зависит от конструкции входа. Примем вход без заделки в стену в виде конического коллектора с углом при вершине конуса α = 30°. При отношении длины конической части к диаметру воздуховода l/d0 = 0,05 коэффициент местного сопротивления на входе будет равен ξвх = 0,8 [5, табл. 22.17].

Для отвода коэффициент местного сопротивления зависит от угла поворота α и отношения радиуса закругления к диаметру отвода R/d. При α = 90° и R/d = 2 имеем ξотв = 0,15 [5, табл. 22.26].

В штанообразном тройнике с углом ответвления α = 15° потерю давления в виду малости не учитываем [3].

Таким образом, суммарный коэффициент сопротивления на этих участках будет равен ∑ξ = 0,8 + 2·0,15 = 1,1.

На участке б и в местные потери напора будут только в тройнике и крестовине, которыми в виду малости пренебрегаем.

На участке г местные потери напора будут в переходном патрубке от вентилятора и вытяжной шахте. Коэффициент сопротивления переходного патрубка с квадратного (прямоугольного) на круглое сечение примем равным ξпер = 0,1 [5, табл. 22.47], а коэффициент сопротивления вытяжной шахты с зонтом равным ξш = 1,3 [5, табл. 22.20].

Тогда суммарный коэффициент на участке г будет равен

∑ξ = 0,1 + 1,3 = 1,4.

д) Определяем потери напора по длине.

Приведенный коэффициент трения по длине λ/d определяем по [5, табл.22,56] в зависимости от от скорости воздуха V и диаметра воздуховода d. На участках a, 1, 2 и 3 имеем λ/d = 0,018, на участке б - λ/d = 0,012 и на участке в и г - λ/d = 0,008. Подсчитываем потери напора по длине и заносим в табл2.

е) Подсчитываем потери давления на участках сети по формуле:

и заносим результаты в табл. 2

Нарастающим итогом записываем в графу 10 табл. 2 потери давления по магистрали до концов соответствующих участков. В графе 11 табл. 2 вычисляем невязки на участках 2 и 3. Если невязка превышает 10 %, необходимо выполнить перерасчет, изменив диаметр воздуховода и скорость движения воздуха в нем, либо предусмотреть установку дросселирующей диафрагмы [5, табл. 22.35].

Невязка на участках 2 и 3:

Дросселирующая диафрагма не нужна.

3. На третьем этапе

по общей потере давления в магистральном

воздуховоде Р' = 706 Па и потребному

расходу воздуха L = 114047 м3/ч,

подбираем вентилятор [3, 4, 5]. По [5,

рис.1.11] подбираем вентилятор В.Ц4-76-16 с

КПД

![]() и частотой вращения вала

и частотой вращения вала

![]()