- •Лекция 12. Национальная экономика и система национальных счетов.

- •1. Макроэкономика: ее основные цели и проблемы

- •2. Основные макроэкономические субъекты. Кругооборот ресурсов и экономических благ (кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве). Структура современного производства

- •4. Общая характеристика макроэкономических показателей.

- •5. Валовой национальный продукт и методы его исчисления. Национальное богатство.

- •Методы подсчета внп:

- •Отличия дефлятора ввп от ипц:

- •Лекция 13. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения, инвестиции.

- •1. Совокупный спрос и его кривая. Неценовые факторы совокупного спроса.

- •2. Совокупное предложение и его кривая. Неценовые факторы совокупного предложения.

- •3. Условия общего экономического равновесия (модель ad–as). Нарушение макроэкономического равновесия (сдвиги кривых ad и as).

- •4. Потребление и сбережения: взаимосвязь и различия; инвестиции (условия равновесного состояния экономики).

- •5. Мультипликатор и акселератор. Парадокс бережливости.

- •6. Основные модели макроэкономического равновесия. Модель is – lm (модель Хикса–Хансена).

- •Лекция 14. Экономический рост и цикличность экономического развития.

- •1. Показатели динамики (уровня) развития экономики. Экономический рост: сущность, цели, факторы, типы и модели. Производственная функция.

- •Производственная функция: темп прироста факторов производства и темп прироста выпуска товаров и услуг, в млрд. Долл.

- •«Большие циклы конъюнктуры» н. Д. Кондратьева

- •5. Типы кризисов. Новые черты и особенности современных экономических кризисов и циклов (конец 80-х – начало 90-х гг. XXв. В России). Антициклическая политика государства.

- •Лекция 15. Макроэкономическая нестабильность и социальная защищенность.

- •Лекция 16. Государство и его роль в рыночной экономике.

- •Лекция 17. «Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства»

- •1. Деньги и их функции. Денежная масса и ее измерение; денежные агрегаты

- •2. Теории в толковании обращения денежной массы. Денежный рынок. Экономическая нестабильность на денежном рынке: инфляция

- •2. Денежно-кредитная система: структура и функции. Кредит: сущность, принципы, функции и виды

- •3. Денежно-кредитная политика.

- •Примерная структура государственного (консолидированного) бюджета России

- •3. Внешняя (мировая) торговля и мировой рынок. Теории международной торговли. Внешнеторговая политика. Торговый, расчетный и платежный баланс.

- •2. Экономическая политика государства в переходный период в России.

3. Внешняя (мировая) торговля и мировой рынок. Теории международной торговли. Внешнеторговая политика. Торговый, расчетный и платежный баланс.

Рис. 17-1. Доля групп стран в начале XXI века:

а) в мировом ВВП;

б) в экспорте товаров и услуг.

Более 60% мирового экспорта сейчас реализуется в рамках промышленно развитых стран и только около 15% приходится на развивающиеся страны.

Торговля между развитыми странами составляет более половины мирового товарооборота.

Рис.17-2. Принцип абсолютного преимущества.

Если мировой рынок представлен торговлей между странами А и Б.

В стране А на единицу затрат выпускается 50 т пшеницы, или 25 т нефти (или любое другое сочетание объемов зерна и нефти в пределах, заданных линией АА1). В стране Б на единицу затрат выпускается 40 т пшеницы, или 100 т нефти (или любое другое их сочетание в пределах, заданных линией BB1).

В результате взаимодействия спроса и предложения на внутреннем рынке структура производства в стране А задана точкой S1 (15;20), а в стране Б – точкой S2 (70;12).

При наличии бартерного обмена внутри стран и между странами на внутреннем рынке страны А цена 1 т пшеницы выражена в 0,5 т нефти, а на рынке страны Б – в 2,5 т (альтернативные издержки производства).

При установлении торговых отношений между странами будет выгодно покупать пшеницу в стране А.

В процессе внешнеторговых операции цены мировой торгов-ли, очевидно, установятся в интервале 0,5–2,5 т нефти за 1 т пше-ницы.

(Например, если мировая цена 1 т пшеницы установится нa уровне 1 т пшеницы за 1 т нефти.

В этом случае страна А имеет выгоду, специализируясь на производстве пшеницы в количестве 50 т и обменивая часть пшеницы, например 20 т, на нефть в количестве 20 т. Тогда потребление пшеницы и нефти в стране А будет изображено точкой С1, на пунктирной кривой АА2.

Т.о. специализация страны А приводит к увеличению потребления и пшеницы, и нефти.

Равным образом страна Б специализируется на производстве нефти, выпуская ее в количестве 100 т на единицу издержек. Часть этой нефти, например 20 т, обменивается на 20 т пшеницы. В результате потребление пшеницы и нефти может быть изображено точкой С2, на пунктирной кривой В1В2, (и оно больше, чем в точке S2 на кривой BB1).

Наконец, общее производство пшеницы в обеих странах выросло с 32 т (20 + 12) до 50 т, а нефти – с 85 т (15 + 70) до 100 т на единицу затрат.

Значит, эффект от специализации оказывается равнозначным эффекту от растущего производственного потенциала обеих стран.

Специализация страны А на выращивании пшеницы и страны Б на производстве нефти приводит к росту потребления нефти и пшеницы в обеих странах и увеличению общего производства пшеницы и нефти.

Таблица 2

Страна |

Рынок |

||||||

закрытый |

открытый |

||||||

Вино |

Сукно |

Всего |

Вино |

Сукно |

Всего |

||

Португалия |

80 |

90 |

170 |

160 |

- |

160 |

|

Англия |

120 |

100 |

220 |

- |

200 |

200 |

|

Итого |

200 |

190 |

390 |

160 |

200 |

360 |

|

Допустим, говорит Рикардо, что производство сукна в Англии требует в течение года труда 100 человек. Продав это сукно в Португалию, Англия покупает там вино (затраты на производство которого у себя = 120 человек).

В Португалии на производство того же количества сукна и вина затрачивается соответственно труд 90 и 80 человек.

Т.о. суммарное производство в Португалии вина и сукна абсолютно более эффективно (дешевле), чем в Англии.

Сравним отношение двух товаров для Португалии (предположим, что она является национальным государством, а Англия – интернациональным): 90/100 и 80/120; 0,9 > 0,6, следовательно, для Португалии выгодно импортировать сукно в обмен на вино (экономия при производстве каждой единицы сукна в Португалии составит: 90 – 80 = 10 у.д.е., а Англии на единице вина: 120 – 100 = 20 у.д.е.).

Поэтому Англия обладает сравнительным (относительным) преимуществом в производстве сукна, а Португалия – в производстве вина (т.е. для Португалии выгоднее производить вино и менять его на английское сукно).

Данные таблицы говорят о том, что этот обмен (международная торговля) оказывается выгоден обеим странам (суммарные затраты труда сократятся с 390 до 360 человек).

Рис. 17-3. Принцип сравнительного преимущества.

Издержки на производство и пшеницы, и нефти в стране А выше, чем в стране Б, но по пшенице это отставание меньше, т.е. страна А имеет сравнительное преимущество в выпуске пшеницы.

(Т.е. КПВ в стране А показывает возможность выпуска на единицу затрат либо 50 т пшеницы, либо 25 т нефти, или любую другую комбинацию этих товаров в рамках кривой АА2, а в стране Б, соответственно, 60 и 100 тонн (кривая В1В2)).

Пусть при отсутствии внешней торговли потребление пшеницы и нефти в стране А задается точкой S1 (15 т нефти и 20 т пшеницы), а в стране Б – S2 (75;15).

Тогда при установлении торговых отношений соотношение цен мирового рынка будет находиться в интервале 0,5 – 1,66 т нефти за 1 т пшеницы.

Если текущая мировая цена сложится, например, на уровне 1 т пшеницы за 1 т нефти, то:

а) страна А, специализируясь на выращивании пшеницы, будет производить на единицу затрат 50 т зерна и из них экспортировать 20 т в обмен на 20 т нефти;

б) страна Б будет специализироваться на производстве нефти и выпускать 100 т на единицу затрат, 20 из которых будут обмениваться на мировом рынке на пшеницу в количестве 20 т.

Тогда потребление пшеницы и нефти в стране А достигнет 30 т пшеницы и 20 т нефти (точка С} на рис. 17-3), в стране Б – соответственно 20 и 80 (точка С2). Общий выпуск пшеницы на единицу затрат вырастет с 35 (20 + 15) до 50 т, а нефти – с 90 (15 + 75) до 100 т.

Т.о. специализация страны А на относительно более выгодном производстве пшеницы, обеспечивает увеличение общего производства и потребления пшеницы и нефти в обеих странах.

(При этом при отсутствии ограничений на перемещение товаров между странами внутренние цены на эти товары будут иметь тенденцию к выравниванию.)

Правило распределения выгод:

![]()

(Из двух стран обычно выигрывает страна, где цены изменились больше.)

Т = Рэ/Ри, (формула 3);

где Т – условия торговли;

Рэ – индекс экспортных цен (по всему набору экспортируемых товаров);

Ри – индекс импортных цен (по всему набору импортируемых товаров).

Таможенные пошлины могут быть:

1) дифференциальными – разные ставки на одинаковые товары;

2) преференциальными – для всех или некоторых товаров конкретных отдельных стран;

3) покровительственными – на отдельные товары (цель – затруднить проникновение этих товаров на внутренний рынок).

Нетарифные методы – это административное регулирование внешней торговли путем:

1) квотирования экспорта-импорта – установления в количественном или стоимостном выражении предельного объема (квот) на ввоз или вывоз товаров;

2) налогообложения импортной продукции;

3) введения технических и санитарных стандартов;

4) введения государственной монополии на торговлю определенными товарами;

5) лицензирования – разрешение государственных органов на импорт или экспорт товаров в установленном количестве за определенный промежуток времени;

6) добровольное ограничение экспорта экспортером (обязательство ограничить или не расширять объем экспорта);

7) субсидирование – выдача денежных выплат, направленных на поддержку национальных экспортеров и косвенную дискриминацию импорта (часто в форме кредитов, выдаваемых государственными банками под процент ниже рыночного).

Рис. 17-4. Последствия введения импортных таможенных пошлин.

Здесь S и D – кривые внутреннего предложения и спроса на товар X.

Цена мирового рынка Pw равна 100 долл.

В условиях свободной торговли местные производители должны будут установить цену, равную мировой (при одинаковом качестве товара и отсутствии таможенных пошлин (без учета расходов на транспортировку, страхование и т.п.)). Т.е. дефицит товара будет покрываться импортом в размере S0D0.

Введение импортной пошлины (20 долл.) увеличит внутреннюю цен цену до 120 долл. (импорт уменьшится (до S1D1)), что приведет к снижению спроса на товар до OD1 и потерям потребительской выгоды в размере СВНК (с LBH до LCK), которая не компенсируется ростом доходов государства (площадь фигуры EIGK) и местных производителей (местное производство увеличится до OS1, а прибыль – на CBNE).

4. Валюта: сущность и виды. Эволюция международной валютной системы. Международные валютно-кредитные отношения и валютный курс.

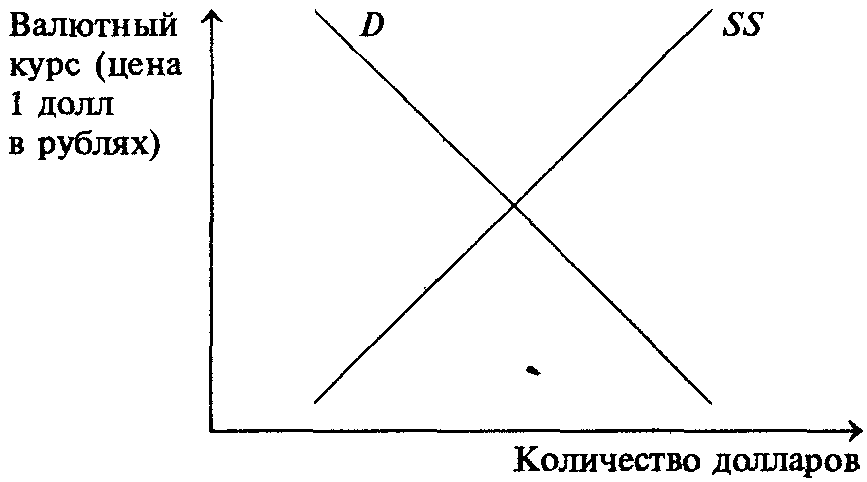

Рис. 21.1 – Установление валютного курса

(модель взаимодействия спроса и предложения)

Рис. 21.2

5. МРТ и трудовая миграция.

6. Международная миграция капитала (вывоз капитала), его причины и формы. Мировой рынок ссудных капиталов (международный кредит). Платежный баланс.

Лекция 20. Концепции трансформационной экономики в России.

1. Переходная экономика: сущность, закономерности, этапы.

2. Экономическая политика государства в переходный период в России.

3. Собственность как экономическая категория и основа экономической системы. Трактовка собственности в разных экономических школах. Формы собственности.

4. Перестройка отношений собственности в переходной экономике. Трансформация форм собственности. Приватизация и разгосударствление. Особенности российской приватизации

Рисунки и схемы (Экономическая теория)

по теме 20: «Концепции трансформационной экономики в России»:

1. Переходная экономика: сущность, закономерности, этапы.

Главные направления

формирования рыночной экономики:

1) либерализация экономики. Это система мер, направленных на отмену или резкое сокращение запретов и ограничений, а также государственного контроля во всех сферах хозяйственной жизни;

2) демократизация экономики и создание конкурентной среды, предполагающая создание равных условий для деловой активности всех экономических агентов, доступ на рынок иностранных конкурентов, поощрение малого бизнеса;

3) институциональные преобразования, включающие изменения отношений собственности (создание частного сектора), формирование рыночной инфраструктуры (коммерческих банков, товарных и фондовых бирж, инвестиционных фондов), создание новой системы государственного регулирования экономики;

4) структурные преобразования, направленные на устранение или смягчение унаследованных от прежней системы диспропорций в отраслевой структуре народного хозяйства. Главная цель перестройки структуры экономики – производство продукции, пользующейся платежеспособным спросом на внутреннем и внешнем рынках;

5) формирование новой системы социальной защиты населения. Это система мер, направленная на переход к адресной социальной поддержке наиболее нуждающихся слоев населения.