- •Кафедра Химии и химической технологии

- •1.2. Исторические вехи в развитии радиохимии.

- •1.3. Особенности радиохимии

- •1.4. Значение радиохимии

- •Осаждения (2) для амфотерного гидрокскда металла

- •3. Методы изучения состояния радиоактивных изотопов.

- •3.1. Метод адсорбции

- •3.1.1. Изучение адсорбции как функции рН

- •3.1.2. Изучение адсорбции как функции концентрации посторонних электролитов

- •3.1.3. Метод диализа ( и.Е. Старик. Основы радиохимии)

- •3.1.4. Метод ультрафильтрации ( и.Е. Старик. Основы радиохимии)

- •4. Физико-химические особенности межфазного распределения радионуклидов.

- •4.1. Распределение вещества между твердой кристаллической и жидкой фазами

- •4.1.1. Значение процессов распределения для радиохимии

- •4.1.2. Поведение вещества в состоянии крайнего разведения и процессы соосаждения

- •4.1.3. Процессы изоморфной и изодиморфной сокристаллизации

- •4.1.4. Гомогенное распределение микрокомпонента между твердой и жидкой фазами

- •4.1.5. Гетерогенное (неравновесное) распределение микрокомпонента между твердой и жидкой фазами

- •5. Адсорбция радиоактивных элементов.

- •5.1 Введение

- •5.2. Адсорбция радионуклидов на полярных кристаллах.

- •5.3. Первичная обменная адсорбция

- •5.4. Первичная потенциалобразующая адсорбция

- •5.5. Вторичная обменная адсорбция

- •5.6. Методы разграничения отдельных видов адсорбции

- •5.6. Адсорбция на гидроксидах и других материалах

- •6. Статика сорбции

- •Химические изменения, индуцируемые реакцией (n, γ) Реакции Сцилларда-Чалмерса

- •7. Основы радиационной химии

- •Глава 3. Общая схема радиационно-химических процессов

- •3. 1. Возбужденные частицы

- •3. 2. Электроны и ионы

- •3. 3. Свободные радикалы

- •Глава 4.

- •4. 1. Радиолиз двуокиси углерода

- •4. 2. Радиолиз двуокиси азота

- •Глава 5.

- •Глава 7

- •7. 1. Ядерный топливный цикл

- •7. 2. Действие излучения на теплоносители и замедлители ядерных энергетических установок

- •7.3. Радиационно-химические аспекты обращения с отработавшим топливом аэс

- •7. 4. Радиолиз экстракционных систем

- •7.5. Радиационно-химические процессы при хранении жидких радиоактивных отходов высокого уровня

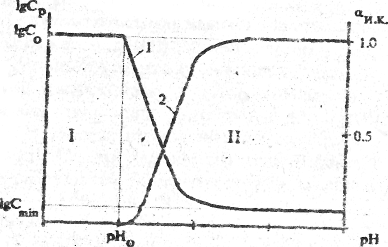

Осаждения (2) для амфотерного гидрокскда металла

Рис.

4 Принципиальный график кривых

растворимости (1) и осаждения

(2)

Рис.

4 Принципиальный график кривых

растворимости (1) и осаждения

(2)

для неамфотерного гидроксида металла

3. Методы изучения состояния радиоактивных изотопов.

Важнейшими из них являются:1) адсорбция, 2) десорбция, 3) диализ, 4) ультрафильтрация, 5) центрифугирование, 6) диффузия, 7) электрофорез, 8) электрохимическое выделение, 9) радиография, 10) экстракция, 11) ионный обмен.

Выбор адсорбента, способа изучения адсорбции, а также методов изучения кооллоидных свойств определяется в значительной мере особенностями изучаемого радиоактивного изотопа.

Как будет отчетливо-видно из дальнейшего, вывод о состоянии того или иного радиоактивного изотопа можно сделать лишь в результате одновременного изучения адсорбционных и коллоидных его свойств.

3.1. Метод адсорбции

Метод адсорбции приобретает особенно большое значение в случае бесконечно разбавленных растворов, когда прямые методы химического или коллоидно-химического анализа оказываются недостаточными.

Сущность адсорбционного метода установления формы нахождения радиоактивных изотопов в растворе состоит в изучении зависимости их адсорбции от рН, концентрации радиоактивных изотопов, концентрации посторонних электролитов и других факторов. От этих же переменных величин зависит и состояние радиоактивных изотопов в растворе. Таким образом, можно установить связь между величиной адсорбции радиоактивного изотопа и его состоянием.

Исследование адсорбции на поверхностях с заданными свойствами (произвольно модифицированных) предоставляет дополнительные данные, позволяющие судить о характере адсорбции как функции состояния радиоактивного изотопа в растворе.

В качестве адсорбентов чаще всего используются: стекла, бумажные фильтры и ионообменные смолы. В последнее время стали применяться также неионообменные адсорбенты.

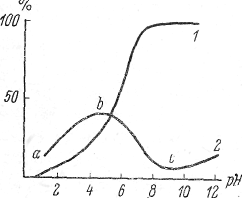

3.1.1. Изучение адсорбции как функции рН

Для установления состояния радиоактивного изотопа на основании характера зависимости его адсорбции от рН чаще всего применяются_катионообменные адсорбенты. В этом случае, если радионуклид в изучаемом интервале рН находится в катионной форме и не гидролизуется, .адсорбция его с уменьшением концентрации водородных ионов непрерывно возрастает. Для гидролизующихся элементов зависимость их адсорбции от рН оказывается более сложной, так как, кроме концентрации водородных ионов, на величину адсорбции влияет степень гидролиза данного радиоактивного нуклида

Связь между величиной адсорбции и степенью гидролиза радиоактивного изото-па обусловлена в основном тем, что с развитием гидролиза уменьшается положитель-ный заряд ионов и соответственно падает их адсорбционная способность. Поэтому зависимость адсорбции гидролизующихся ионов радиоактивного изотопа от рН является, по существу, функцией двух противоположно действующих переменных:

концентрации водородных ионов и степени гидролиза соединений данного радиоактивного изотопа. При определенном рН может оказаться достигнутым произведение растворимости гидроксида радиоактивного нуклида. Коллоидные частицы гидроксидов металлов, находящихся в растворах в ничтожно малых количествах, как правило, заряжены отрицательно. Поэтому в случае перехода радионуклида в коллоидное состояние адсорбция его на отрицательно заряженной поверхности катионообменного адсорбента обычно уменьшается и на кривой А=f(рН) образуется максимум. Возрастание адсорбции на участке кривой аЬ указывает на то, что в этом интервале рН адсорбция зависит главным образом от концентрации водородных ионов; уменьшение адсорбции (участок вс) свидетельствует о том что решающее влияние на величину адсорбции оказывает гидролиз.

Участок кривой вс соответствует тому интервалу рН, в котором происходит переход радионуклида из формы положительно заряженных ионов в форму нейтральных и отрицательно заряженных продуктов гидролиза с последующим образованием частиц коллоидных размеров. Таким образом, изучение адсорбции как функции рН позволяет в ряде случаев путем сопоставления адсорбционных

д анных

и данных по ультрафильтрации и

центрифугированию установить, что

образующиеся

коллоиды являются не адсорбционными

образованиями, но представляют

собой истинные коллоидные

агрегаты гидрооксидов радионуклида.

анных

и данных по ультрафильтрации и

центрифугированию установить, что

образующиеся

коллоиды являются не адсорбционными

образованиями, но представляют

собой истинные коллоидные

агрегаты гидрооксидов радионуклида.

Таким путем И.Е. Старик впервые доказал возможность образования истинных коллоидных растворов микроколичеств полония.

Рис. 3. Адсорбция

гидролизующихся

радионуклидов на

стекле

% радионуклида,

находящегося в коллоидном состоянии;

Степень

адсорбции радионуклида

Образование максимума на кривой А=f(рН) в некоторых случаях может быть обусловлено и другими причинами. Так, например, при переходе от бесконечно малых концентраций радиоактивного изотопа. к более значительным появляется возможность образования полиядерных продуктов гидролиза в виде положительно заряженных коллоидных частиц. Тогда уменьшение величины положительного заряда гидролизованных ионов может компенсироваться увеличением количества атомов металла на единицу заряда, а переход в коллоидное состояние может увеличить адсорбцию радиоактивного изотопа благодаря коагуляции положительных коллоидов на отрицательно заряженной поверхности катионообменного адсорбента. Образование максимума в этом случае объясняется адсорбцией положительных коллоидов, а последующее уменьшение адсорбции — перезарядкой коллоидных частиц гидроксильными ионами