- •Глава 5

- •5.1. Общие понятия

- •5.2. Линейная организационная структура управления

- •5.3. Линейно-функциональная структура управления

- •5.4. Линейно-штабная структура управления

- •5.5. Матричная структура управления

- •5.6. Дивизиональная организационная структура управления

- •5.7. Развитие структур управления

- •5.7.1. Структура предпринимательского типа

- •5.7.2. Структура, ориентированная на рынок

- •5.7.3. Партисипативная структура

- •5.7.4. Многомерная структура

- •5.7.5. Эдхократическая структура

- •Глава 6

- •6.1. Основные элементы инновационного менеджмента

- •6.2. Технологический процесс создания инновационного проекта

- •6.3. Показатели оценки эффективности инноваций

- •6.4. Механизм государственной поддержки

- •6.5. Организационное развитие и изменения

- •6.6. Факторы инновационной силы

6.2. Технологический процесс создания инновационного проекта

Инновационный проект — это комплекс конкретных и последовательных организационно-правовых и финансовых действий, направленных на осуществление целей, поставленных перед организацией. Набор конкретных содержательных действий, их последовательное выполнение по отдельным логически взаимосвязанным операциям и этапам представляет собой технологический процесс разработки инновационного проекта.

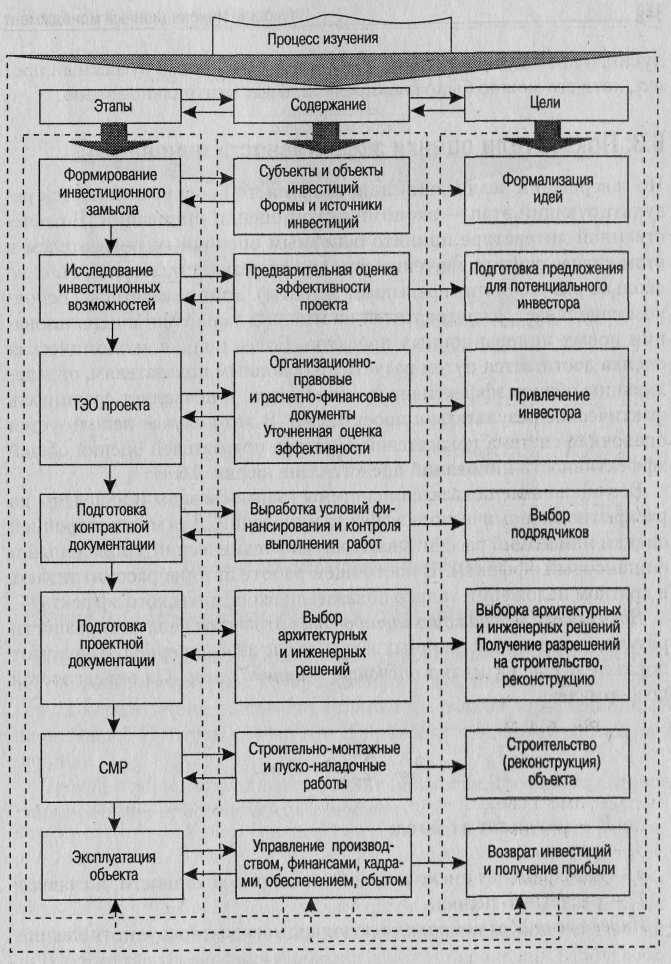

Этапы технологического процесса характеризует процедурный переход от начального момента и до его конечного состояния. Каждому этапу технологического процесса соответствуют конкретная цель и процедурное содержание, вытекающие из главной цели инновационного проекта. Рассмотрение формирования инновационного проекта как своеобразного процесса дает основание и уверенность исследователям в том, что все процедурные действия учтены и последовательно выполняются в соответствии с поставленными целями как единая технологическая цепочка. Технологический процесс создания и реализации инновационного проекта можно представить в графической форме (рис. 6.5). Каждый структурный этап, отраженный на графической

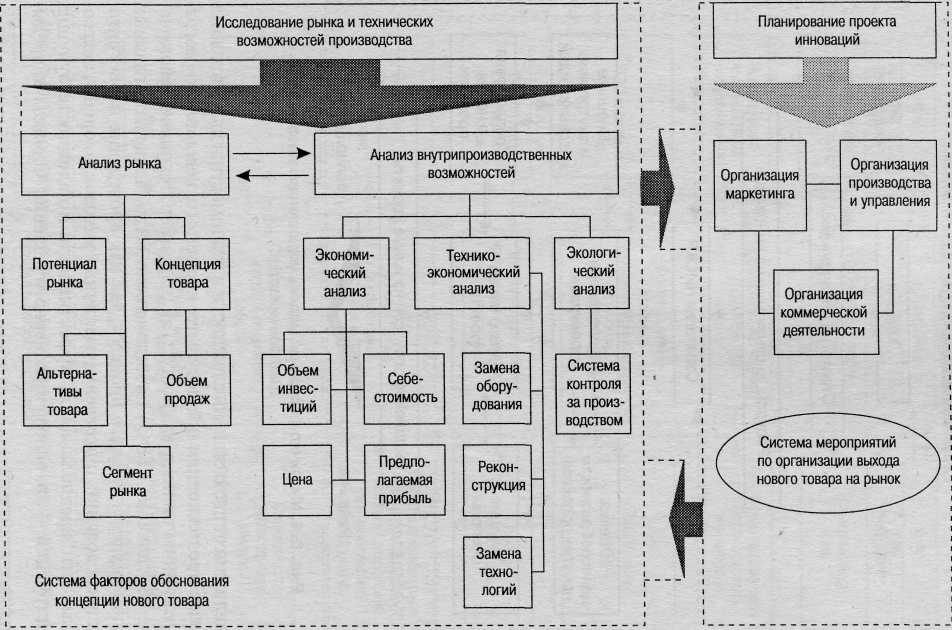

Рис. 6.3. Основные составляющие элементы организации управления инновациями

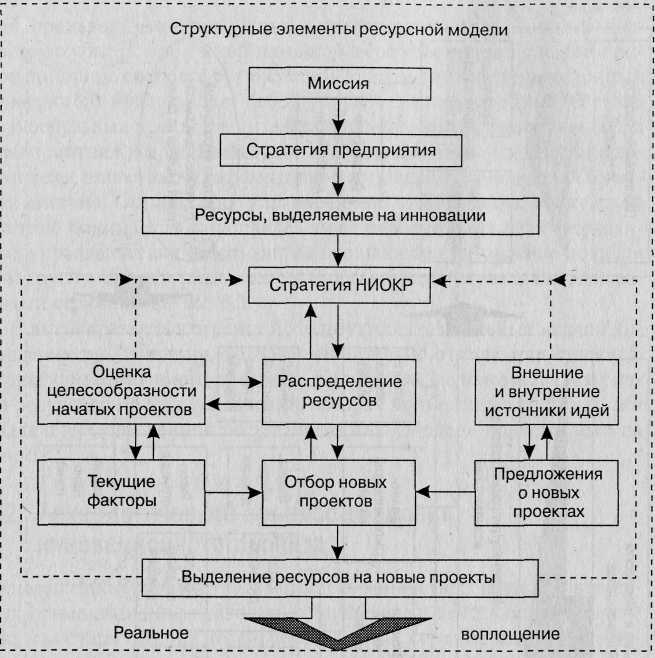

Рис. 6.4. Матрично-ресурсная модель управления инновациями (дополненная)1

модели, имеет свою степень сложности и значимости и является логическим продолжением предыдущего, кроме того, невозможно разграничить их по степени важности. Так, например, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта можно было бы назвать главным этапом технологического процесса, так как проведение маркетинговых исследований, применение различных методов по оценке целесообразности, предполагаемой эффективности и надежности будущих конструкций — это основа инженерного решения. Однако без преды-

'Алабутин А. А. Теория и практика менеджмента: Учеб. пособие. — Челябинск: ЧГТУ, 1966.

Рис. 6.5. Технологический процесс создания и реализации инновационного проекта (дополненный)'

1 Менеджмент организации / Под ред. 3. П. Румянцевой и Н. А. Соломати-на. - М.: ИНФРА-М, 1996, с. 185.

дущих и последующих этапов ТЭО — это нереальный бумажный проект, хотя его можно было бы определить как центральное звено.

6.3. Показатели оценки эффективности инноваций

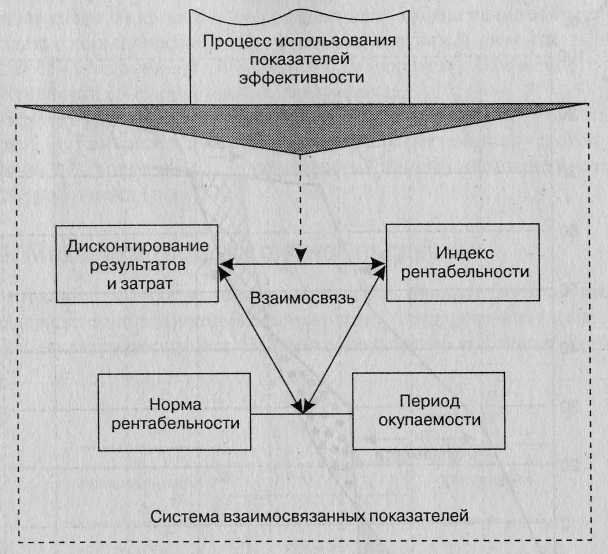

По завершении реализации инновационного проекта начинается результирующий этап — экономической оценки инноваций. В отечественной литературе принято основным оценочным показателем в этом случае считать значение отношения результат/затраты (т. е. во сколько раз результат превышает затраты). Этот показатель в основном нацеливает исследователей на мысль о дальнейшем использовании новых инновационных проектов. Более полная экономическая оценка достигается путем расчета по основным показателям, определяющим общую эффективность инновации, и позволяет сравнивать фактические результаты с проектными. В этом случае используется оценочная система показателей. Система показателей оценки общей эффективности инноваций представлена на рис. 6.6.

Все оценочные показатели системы взаимосвязаны и нацелены на раскрытие экономического эффекта инноваций. Для многосторонней оценки инноваций рассчитывают научно-технический, социальный и финансовый эффекты. В настоящей работе авторы рассматривают в кратком изложении только показатели экономического эффекта.

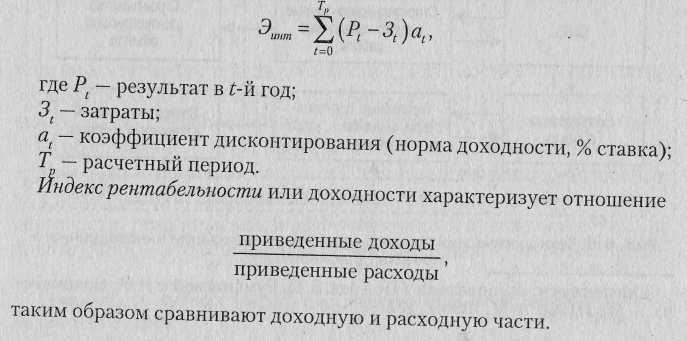

Показатели метода дисконтирования отражают величину разности результатов и инновационных затрат за расчетный период. Иначе этот показатель еще называют дисконтированный доход. Он определяется по формуле:

Норма рентабельности или норма возврата инвестиций характеризует норму дисконта, при которой величина дисконтированных доходов за определенное число лет становится равной инновационным . вложениям1. И в этом случае К и Д приводят к единому расчетному периоду.

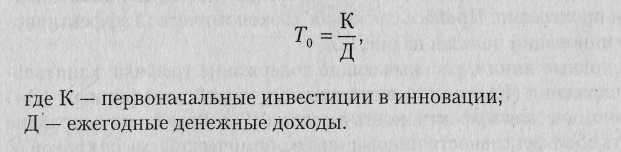

Период окупаемости характеризует движение денежных потоков с приведением инвестируемых средств:

1 Инновационный менеджмент: Учебник / С. Д. Ильенкова и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1997, с. 277.

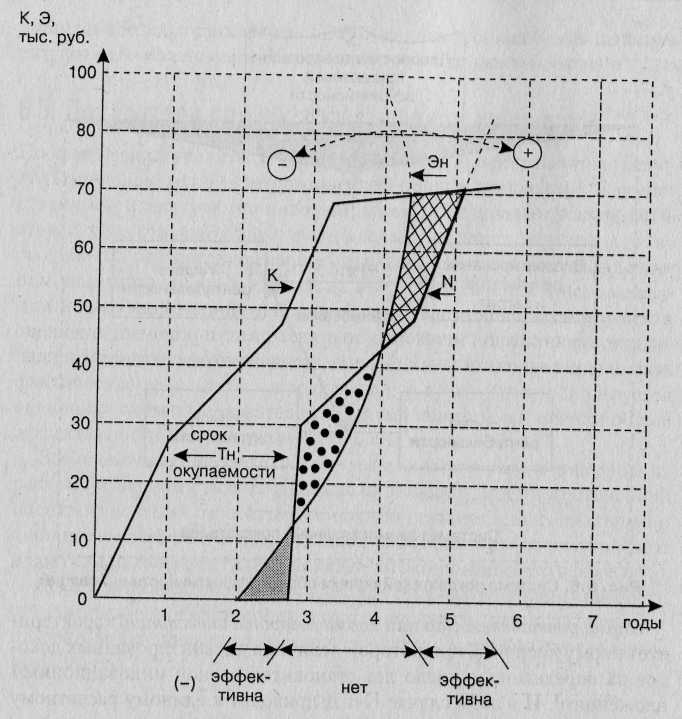

Рис. 6.7. Фрагмент отслеживания эффективности инноваций

Слежение за экономической эффективностью и определение ее графическими методами позволяют на практике управлять инновационными процессами. Процесс слежения за экономической эффективностью инноваций показан на рис. 6.7.

Основные линии, раскрывающие содержание графика: капитальные вложения (К), нормативный экономический коэффициент (Эн) и экономическая эффективность в целом (N), которая дает основание судить об эффективности инновации. Экономический смысл кривой N, как пишет Е. Т. Гребнев1 , заключается в следующем: если кривая Эн

1 Гребнев Е. Т. Управленческие нововведения. — М.: Экономика, 1985, с. 160.

пойдет точно по кривой N, то коэффициент эффективности будет совпадать с нормативным. Любое отклонение линии Л''влево или вправо будет свидетельствовать о большем или меньшем коэффициенте эффективности (т. е. как отражено на графике).

Эффект управленческих инноваций достигается в различных видах (рис. 6.8). Как свидетельствуют литературные источники, успех выпадает на 20% новых идей1. Долю успешных инноваций можно представить графически (рис. 6.9).