- •Принцип активности в психологии и физиологии. Свойства активных форм поведения.

- •2.Организация, регуляция и уровни построения движений (Бернштейн). Понятие сенсорных коррекций. Принцип рефлекторного кольца.

- •3.Основные закономерности и этапы формирования двигательных навыков (по Бернштейну).

- •4.Психофизическая и психофизиологическая проблемы: формулировки и основные варианты решения. Проблема локализации психических функций. Высшая психическая функция как функциональная система.

- •5.Явление мотивации. Проблема локализации причин действия. Фундаментальная ошибка атрибуции: различия в объяснении своего и чужого поведения.

- •14. Понятие воли. Признаки волевых явлений. Различение произвольной и волевой регуляции деятельности. Структура волевых актов.

- •5 Типов решимости (По Джемсу):

- •16.Понятия рецептора и рецепции. Функции рецепции. Возможные критерии классификации рецепторов.

- •17.Общее представление об ощущении. Свойства и возможные критерии классификации ощущений.

- •18.Свойства перцептивного образа. Двойственная природа перцептивного образа. Соотношение чувственной основы и предметного содержания образа.

- •Леонтьев:

- •19. Виды и функции образных явлений.

- •20. Понятие внимания. Основные феномены внимания. Критерии внимания и невнимания.

- •21. Метафоры внимания. Свойства внимания. Способы их измерения.

- •22. Ошибки и нарушения внимания.

- •23. Виды внимания и возможности их классификации.

- •24. Онтогенетическое развитие внимания и памяти в теории Выготского.

- •25. Понятие памяти. Основные метафоры памяти. Круг явлений памяти. Свойства памяти.

- •26. Виды памяти и возможности их классификации.

- •27. Мнемотехника и случаи феноменальной памяти.

- •28. Амнезии и их виды. Забывание в повседневной жизни.

- •1) Ситуативные:

- •2) Личностные:

- •33. Виды мыслительных задач и возможные критерии их классификации. Задачи и проблемы.

- •34. Роль эвристик в процессе решения задач. Возможные критерии классификации эвристик.

- •35. Формы и средства представления реальности: действие, образ, знак.

- •37 Познание и образ. Наглядно-интуитивное мышление: его возможности и ограничения. Понятие воображения.

- •38. Соотношение образного и пропозиционального кодирования информации. Теория двойного кодирования. Образ и понятие: визуальное мышление (р. Арнхейм).

- •39. Виды и функции речи. Значение и смысл слова. Общие характеристики и методы изучения эгоцентрической и внутренней речи.

- •42. Понятие и методы его исследования. Стратегии формирования искусственных понятий (Дж. Брунер).

- •43. Наглядно-действенное, наглядно-образное и вербально-логическое мышление.

5.Явление мотивации. Проблема локализации причин действия. Фундаментальная ошибка атрибуции: различия в объяснении своего и чужого поведения.

Мотив.

Мотивация.

Хекхаузен: целенаправленность поведения, начало и завершение более крупных фрагментов поведения, его возобновление после прерывания, переход к какому-то новому фрагменту поведения, конфликт между различными целями и его разрешение — все это относится к проблемной области, называемой «мотивация». Процесс мотивации представляет собой подготовительную стадию действия. Его можно представить как содержащий эмоциональные компоненты процесс когнитивной обработки, более или менее сильно подталкивающий к определенному итогу.

Мотивация:

причины, обуславливающие поведение.

Круг процессов и явлений, которые объясняют выбор поведения

Подходы к мотивации:

1)Ситуцианизм- Давление со стороны ситуации является детерминантой поведения. Решающим, что побудило при втором взгляде на поведение локализовать основные его причины уже не в личности, а в ситуационных факторах, стали методы внешнего наблюдения с контролем условий, будь то в эксперименте или при планомерном сборе данных. Эти методы позволили непосредственно заняться изучением влияния ситуационных особенностей, стимулов, на интраиндивидуальные изменения во времени, поскольку с их помощью с самого начала осуществлялся контроль или даже элиминировались индивидуальные различия (например, через выведение «чистых линий» подопытных животных или через сравнение монозиготных близнецов).

2)Диспозициональный (личностный)- различия в поведении объясняются индивидуальными диспозициями: свойствами, факторами, привычками, мотивами, короче говоря, личностью субъектов. Различение, классификация и измерение подобных диспозиций вылились в тестирование всевозможных качеств личности, в так называемую дифференциальную психологию.

Характеристики ситуации как возможные причины действий при таком подходе не игнорируются полностью. Человек не во всех ситуациях действует одинаково, в противном случае его действия были бы стереотипны, а этого явно не наблюдается. Ситуация обычно дает импульс к действию, актуализует с необходимой интенсивностью соответствующую диспозицию. Особенности ситуации выступают поэтому в качестве побудительных условий. Из множества личностных диспозиций актуализуется та, которая настроена на данную ситуацию.

3)Интеракционизм- Синтез, преодолевающий крайности односторонней локализации причин поведения как личностно центрированной теории свойств (первый взгляд), так и ситуационно центрированного ситуационизма (второй взгляд).

При экспериментальном анализе это взаимодействие означает наличие эффектов, не объяснимых простым суммарным вкладом личностных и ситуационных факторов. Одинаковые особенности ситуации при различных диспозициях по-разному, порой даже противоположно, влияют на поведение.

Общую формулу поведения (V) как функции (f) актуального состояния субъекта (Р) и актуально воспринимаемого окружения (U) дал еще в 1936 г. Левин:

V=f (Р, U).

Влияние актуального состояния субъекта и состояния ситуации (окружения) обоюдно зависят друг от друга.

Проблема локализации причин действия - действие можно трактовать как следствия, а причины относить либо к индивиду, либо к ситуации.

Нормативное и индивидуальное действие:

Индивидуальное не определяется всецело условиями ситуации. Требует ответа на вопрос «Зачем?», в не «Почему?». Нормативное действие задается ситуацией. Мотивацию нужно искать в индивидуальной деятельности.

Ошибка атрибуции- различия в объяснении своего и чужого поведения. Себя через ситуационные детерминанты, другого через личностные качества. (Эксперимент с вечеринкой студентов. Кто оставил у себя на ночь девушек, а кто нет. Кто оставил говорил: «Я оставил, т.к. был дождь, ну не выгонять же девушку. А, объясняя причины других, говорили, что «Вот он бабник и т.п.»)

3 параметра индивидуального действия:

1) индивидуальные различия, т.к. степень соответствия действиям других людей (помощь упавшему на улице)

2) устойчивость по отношению к ситуациям

3) устойчивость во времени (если низкая, значит, изменилась личность. Например, разное усердие при выполнении домашних заданий в младших, средних и старших классах)

Если все это выполняется- вот он, мотив.

• (6)Понятия потребности, мотива, мотивации. Личностные и ситуационные детерминанты поведения. Основные теоретические подходы к объяснению поведения.

Потребность — внутреннее условие деятельности, состояние объективной нужды. Предпосылка деятельности. Функция — побуждение. (Леонтьев) Фактор, энергетизирующий поведение.

Мотив — гипотетический конструкт, необходимый для объяснения поведения. Предмет потребности. Направляющая и смыслообразующая функция. Мотивы бывают осознаваемые (намерения) и неосознаваемые, занимают свое место в иерархии, рождаются в деятельности, и в то же время побуждают и направляют ее.

Мотив — это любой предмет целенаправленной деятельности, не физиологический, возникает в онтогенезе. Он конкретнее потребности.

Если действие ...

• связано с индивидуальными различиями

• имеет кросситуативную устойчивость

• имеет устойчивость во времени

…. ОНО УКАЗЫВАЕТ НА МОТИВ!

Мотивация — родовое понятие для обозначения всей совокупности факторов, механизмов и процессов, детерминирующих поведение. Детерминация может проходить под влиянием двух факторов:

• Личностные детерминанты — свойства личности, привычки, мотивы.

• Ситуационные детерминанты — влияние ситуации на поведение.

Так появилось три взгляда на формирование поведения

• Теория свойств - объяснение различий в поведении индивидуальными диспозициями: свойствами, факторами, привычками, мотивами, короче говоря, личностью субъектов. Личностные черты устойчивы, а ситуация играет вспомогательный характер, дает импульс к действию и определяет условия его протекания. Остальное зависит от личностных диспозиций.

• Ситуационизм — кросситуативная неустойчивость поведение. Человек ведет себя сходно в похожих ситуация.

• Интеракционизм — взаимодействие индивида с ситуацией. Поведение человека формируется из свойств субъекта под влиянием окружения.

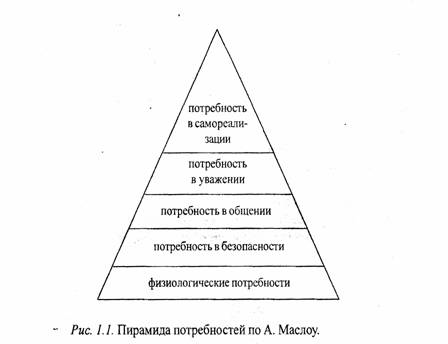

• (7)Виды и возможные основания классификации мотивов. Пирамида потребностей А. Маслоу.

• постоянные/ситуационные

• базовые/производные (сводимы к базовым)

• поиск/избегание

• явные/латентные

А. Маслоу изобрел пирамиду потребностей с очень четкой иерархией

В дополнение к своей иерархической концепции мотивации Маслоу выделил две глобальные категории мотивов человека: дефицитные мотивы и мотивы роста. Первые (также называемые дефицитарными, или Д-мотивами) заключают в себе чуть больше, чем низкоуровневые потребности в мотивационной иерархии, особенно что касается наших физиологических требований и требований безопасности. Единственной целью депривационной мотивации является удовлетворение дефицитарных состояний (например, голод, холод, опасность).

В отличие от Д-мотивов, мотивы роста (также называемые метапотребностями и бытийными, или Б-мотивами) предполагают не столько возмещение дефицитарных состояний (то есть уменьшение напряжения), сколько расширение кругозора (то есть увеличение напряжения).

Мотивы роста, или мотивы типа Б, приобретают актуальность главным образом после того, как в достаточной мере удовлетворены Д-мотивы. То есть, если не удовлетворены дефицитарные потребности, метапотребности тоже не могут быть удовлетворены. Маслоу характеризовал болезни, появляющиеся в результате неудовлетворенных метапотребностей, как метапатологии. Такие состояния, как апатия, отчуждение, депрессия и цинизм — примеры того, что Маслоу подразумевал под высшим уровнем психических расстройств. Метамотивированные же люди могут заниматься процессами самоактуализации и испытывать вершинные переживания.

8.Классификации мотивов в концепциях У. МакДауголла и Г. Мюррея

Классификация мотивов на основе инстинктов:

Уильям Мак-Дауголл

Мак-Дауголл выступал против как чисто описательной психологии сознания, так и «механистического» объяснения поведения теоретиками ассоцианизма и рефлексологии. Для него любое поведение телеологичено, целенаправлено, ориентировано на достижение намеченного будущего целевого состояния. О направленности говорят семь признаков:

1) спонтанность движения;

2) продолжительность и настойчивость движения вне зависимости от того, действует раздражитель или нет;

3) смена хода целенаправленных движений;

4) успокоение после достижения желаемого изменения внешней среды;

5) приготовление к новой ситуации, к которой ведет совершающееся действие;

6) некоторое повышение эффективности поведения при повторении его в схожих условиях;

7) целостность реактивного поведения организма.

Эти признаки целенаправленности поведения Мак-Дауголл объясняет с помощью инстинктов. Исходное для него понятие инстинкта является довольно сложным и охватывает три следующих друг за другом процесса:

1) предрасположенность к селективному восприятию в зависимости от специфических состояний организма (например, более быстрое обнаружение съедобных объектов в состоянии голода)

2) соответствующий эмоциональный импульс (ядро инстинкта)

3) активность инструментального типа, направленная на достижение цели (например, бегство при страхе).

На основе данных теоретических разработок Мак-Дауголл вывел следующий список инстинктоподобных мотивационных диспозиций:

1. Пищедобывание. Поиск (и, возможно, накопление) пищи

2. Отвращение. Неприятие и избегание определенно вредных веществ

3. Сексуальность. Ухаживание и брачные отношения

4. Страх. Бегство и затаивание в ответ на травмирующие, причиняющие боль и страдание или угрожающие этим воздействия

5. Любознательность. Исследование незнакомых мест и предметов

6. Покровительство и родительская опека. Кормление, защита и укрытие младших

7. Общение. Пребывание в обществе равных себе, а в одиночестве поиск такого общества

8. Самоутверждение. Доминирование, лидерство, утверждение или демонстрация себя перед окружающими

9. Подчинение. Уступка, послушание, примерность, подчиненность тем, кто демонстрирует превосходящую силу

10. Гнев. Негодование и насильственное устранение всякой помехи или препятствия, мешающих свободному осуществлению любой другой тенденции

11. Призыв о помощи. Активное обращение за помощью, когда наши усилия заканчиваются полной неудачей

12. Создание. Создание укрытий и орудий труда

13. Приобретательство. Приобретение, обладание и защита всего, что кажется полезным или почему-либо привлекательным

14. Смех. Высмеивание недостатков и неудач окружающих нас людей

15. Комфорт. Устранение или избегание того, что вызывает дискомфорт, скажем, почесыванием или сменой позы, местонахождения

16. Отдых и сон. Склонность к неподвижности, отдыху и сну в состоянии усталости

17. Бродяжничество. Передвижение в поисках новых впечатлений

18. Группа примитивных склонностей, обслуживающих телесные нужды, такие, как кашель, чихание, дыхание, дефекация

Классификация мотивов на основе отношений «индивид — среда»:

Генри А. Мюррей

Субъект понималется как активный организм, который не только реагирует на давление ситуаций, но и активно разыскивает или создает их. Однако во всех случаях он, действуя соответствующим образом, воспринимает возможные последствия изменения актуальной ситуации через призму своих потребностей.

Целенаправленность поведения Мюррей пытается объяснить, исходя

из представления о саморазвитии цепочки эпизодических отношений «индивид—среда» как равнодействующей непрерывного взаимодействия

личностных и ситуационных факторов. Тем самым им был преодолен

чисто теоретико-личностный подход к мотивации, при котором все поведение выводится из личностных диспозиций.

Организм (личность) и воспринимаемая ситуация образуют единицу взаимодействия в смысле взаимного обусловливания. Центральными соотносящимися друг с другом понятиями выступают потребность (need), со стороны личности, и давление (press), со стороны ситуации.

Потребность—это конструкт (удобное воображаемое или гипотетическое понятие), обозначающий силу (неизвестной физико-химической природы), которая организует восприятие, апперцепцию, интеллект, волю (conation) и действие таким образом, чтобы изменить в определенном направлении имеющуюся неудовлетворительную ситуацию.

Потребности бывают: первичные (висцерогенные) потребности (например, в воде, пище, сексуальной разрядке, уринации, избегании холода и многие другие) и вторичные (психогенные) потребности, первичные потребности в отличие от вторичных базируются на органических процессах и

возникают или циклично (еда), или в связи с необходимостью регуляции (избегание холода). Потребности также можно подразделить на позитивные (поиск) и негативные (избегание), на явные и латентные. Явные потребности свободно и объективированно выражаются во внешнем поведении, латентные проявляются или в игровых действиях (полуобъективированно), или в фантазии (субъективированно). В определенных ситуациях отдельные потребности могут объединяться в мотивации поведения, или конфликтовать друг с другом, или подчиняться одна другой и т. д.

Давление - воздействие, оказываемое на субъекта объектом или ситуацией и обычно воспринимаемое им как преходящий набор стимулов, принимающих вид угрозы или пользы для организма. Давление бывает:

1) альфа-давление—то актуально существующее давление, которое можно установить научными методами, и 2) бета-давление, представляющее собой интерпретацию субъектом воспринимаемых им феноменов

Перечень психогенных потребностей (needs; n) по Мюррею, в порядке латинского алфавита

1. п. Abasement (n Aba) унижения

2. n. Achievement (n Ach) достижения

3. n. Affiliation (n Aff) аффилиации

4. n. Aggression (n Agg) агрессии

5. n. Autonomy (n Auto) независимости

6. n. Counteraction (n Cnt) противодействия

7. n. Deference (n Def) уважения

8. n. Defendance (n Dfd) защиты

9. n. Dominance (n Dom) доминирования

10. n. Exhibition (n Exh) привлечения внимания к себе

11. n. Harmavoidance (n Harm) избегания вреда

12. n. Infavoidance (n Inf) избегания неудач

13. n. Nurturance (n Nur) покровительства

14. n. Order (n Ord) порядка

15. n. Play (n Play) игры

16. n. Rejection (n Rej) неприятия

17. n. Sentience (n Sen) осмысления

18. n. Sex (n Sex) сексуальных отношений

19. n. Succorance (n Suс) поиска помощи (зависимости)

20. n. Understanding (n Und) понимания

Следующие потребности были постулированы, но систематически не исследовались:

n. Acquisition (n Асq)приобретения

n. Blamavoidance (n Вlam)избегания обвинений

n. Cognizance (n Сод)познания

n. Construction (n Соns)созидания

n. Exposition (n Ехр)разъяснения (обучения)

n. Recognition (n Рес)признания

n. Retention (n Реt)сохранения (бережливости)

• (9)Внешняя и внутренняя мотивация. Связь мотивации с деятельностью.

Мотивы классифицируются по их отношению к деятельности.

Внешняя и внутренняя мотивация (экстринсивная и интринсивная) - внешние и внутренние детерминанты поведения. Если поведение подкрепляется извне — мотивация экстринсивная (например, общественные — альтруистические, мотивы долга и обязанности; личностные - успеха, самоутверждения). Интринсивные мотивы делятся на результативные, процессуальные и мотивы саморазвития.

• Мотивы развиваются в онтогенезе. Они возникают, меняются, преобразуются. Ведущее значение преобретают устойчиво доминирующие мотивы поведения, которые подчиняют себе все другие.

• Сначала иерархические отношения мотивов не осознаются человеком полностью и проясняются лишь в ситуациях конфликтов («феномен горькой конфеты» Леонтьева). Такие ситуации — тест на иерархию мотивов и качество личности. Явление называется борьба мотивов.

• Мотивация не только побуждает человека к какой-либо деятельности. Имеет место так называемый сдвиг мотива на цель — цель, ранее побуждаемая к ее осуществлению каким-то мотивом, приобретает самостоятельную побудительнуб силу, то есть сама становится мотивом. (Например, ученик читал химию, потому что надо было сдать экзамен, а потом заинтересовался самой химией)

• (10)Общая характеристика эмоциональной сферы психики. Три стороны эмоционального процесса. Связь эмоций с потребностями и деятельностью.

• Эмоция — реакция на какое-то воздействие

• Процессы внутренней регуляции поведения и деятельности. Оценка результата по отношению к цели (достигнута ли она). Оценка результата по отношению к потребности (насколько деятельность удовлетворяет потребность, например, учеба из-под палки)

• Эмоции — внутренняя работа, пере-живание ситуации

ТРИ СТОРОНЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

• Субъективный тон (очевидно, настроение)

• Поведенческие проявления (мимика, пантомимика и т.п.)

• Физиологические процессы (краснеем, бледнеем, потеем)

• (11)Функции эмоциональных явлений.

• Оценка

• Организация/дезорганизация

• Побуждение

• Регуляция (закрепление/торможение по Анохину, следообразование по Леонтьеву, подкрепление по Симонову)

• Предвосхищение

• Мобилизация/демобилизация

• Синтетическая функция по Вундту (эмоции — клей сознания)

• (12)Виды эмоциональных явлений, возможные критерии их классификации.

По Рубинштейну

Виды:

• элементарные чувствования

• предметные чувствования

• мировоззренческие чувства

• аффекты и страсти

• настроение

Уровень элементарных чувств: органическая чувствительность, удовлетворение или неудовлетворение потребностей, не осознается, идет как фон.

Уровень предметных чувств: интеллект, эстетические, моральные взгляды.

Мировоззренческие чувства: устойчивые личностные диспозиции, чувства прекрасного, трагического, комического и т.п.

Аффект — это стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, который может дать неподчиненную сознательному волевому контролю разрядку в действии. Именно аффекты по преимуществу связаны с шоками — потрясениями, выражающимися в дезорганизации деятельности. Дезорганизующая роль аффекта может отразиться на моторике, выразиться в дезорганизации моторного аспекта деятельности в силу того, что в аффективном состоянии в нее вклиниваются непроизвольные, органически детерминированные, реакции.

Аффективные процессы могут представлять собой дезорганизацию деятельности и в другом, более высоком плане, в плане не моторики, а собственно действия. Аффективное состояние выражается в заторможенности сознательной деятельности. В состоянии аффекта человек теряет голову. Поэтому в аффективном действии в той или иной мере может быть нарушен сознательный контроль в выборе действия. Действие в состоянии аффекта, т.е. аффективное действие, как бы вырывается у человека, а не вполне регулируется им. Поэтому аффект, «сильное душевное волнение» рассматривается как смягчающее вину обстоятельство.

Страсть — это такое сильное, стойкое, длительное чувство, которое, пустив корни в человеке, захватывает его и владеет им. Характерным для страсти является сила чувства, выражающаяся в соответствующей направленности всех помыслов личности, и его устойчивость; страсть может давать вспышки, но сама не является вспышкой. Страсть всегда выражается в сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель. В страсти, таким образом, ярко выражен волевой момент стремления; страсть представляет собой единство эмоциональных и волевых моментов; стремление в нем преобладает над чувствованием. Вместе с тем характерным для страсти является своеобразное сочетание активности с пассивностью. Страсть полонит, захватывает человека; испытывая страсть, человек является как бы страдающим, пассивным существом, находящимся во власти какой-то силы, но эта сила, которая им владеет, вместе с тем от него же и исходит.

Настроение. Под настроением разумеют общее эмоциональное состояние личности, выражающееся в «строе» всех ее проявлений. Две основные черты характеризуют настроение в отличие от других эмоциональных образований. Эмоции, чувства связаны с каким-нибудь объектом и направлены на него: мы радуемся чему-то, огорчаемся чем-то, тревожимся из-за чего-то; но когда у человека радостное настроение, он не просто рад чему-то, а ему радостно —иногда, особенно в молодости, так, что все на свете представляется радостным и прекрасным. Настроение не предметно, а личностно,— это, во-первых, и, во-вторых,— оно не специальное переживание, приуроченное к какому-то частному событию, а разлитое общее состояние.

По Леонтьеву

• Устойчивые чувства

• Ситуативные эмоции

• Аффекты, разворачивающиеся на последних этапах стрессовой ситуации.

Классификации:

• по знаку (+/-)

• Формально-динамические характеристики: интенсивность, длительность (аффекты => собственно эмоции => чувства — Леонтьев)

аффекты — короткие и интенсивные, чувства — устойчивые эмоциональные отношения, стабильная потребностно-мотивационная значимость

• Модальность — качественное своеобразие переживаний

(по Вундту)

удовольствие — неудовольствие

успокоение — возбуждение

напряжение — разрешение

• базовые(первичные) — производные(вторичные)

Критерии базовых:

• четкий нервный субстрат

• мимика

• рано формируется

• отчетливое осознание/переживание

• адаптационное значение

• у разных наций одинаковы

• длится в среднем от ½ до 4 секунд

По Плутчику первичные эмоции:

• радость — печаль

• принятие — отвращение

• гнев — страх

• ожидание — удивление

По мнению Плутчика, его теория эмоций может оказаться полезной в сфере изучения личности и в психотерапии. Он предложил рассматривать личностные черты как комбинацию двух или нескольких первичных эмоций, даже взаимоисключающих. Такой подход - анализ способа смешения эмоций - может способствовать лучшему пониманию многих важных эмоциональных феноменов. Например, Плутчик предлагает следующие формулы: гордость = гнев + радость; любовь = радость + принятие; любопытство = удивление + принятие; скромность = страх + принятие; ненависть = гнев + удивление; вина = страх + радость или удовольствие; сентиментальность = принятие + горе.

• (13)Эмоциональные состояния (стресс, фрустрация, эмпатия).

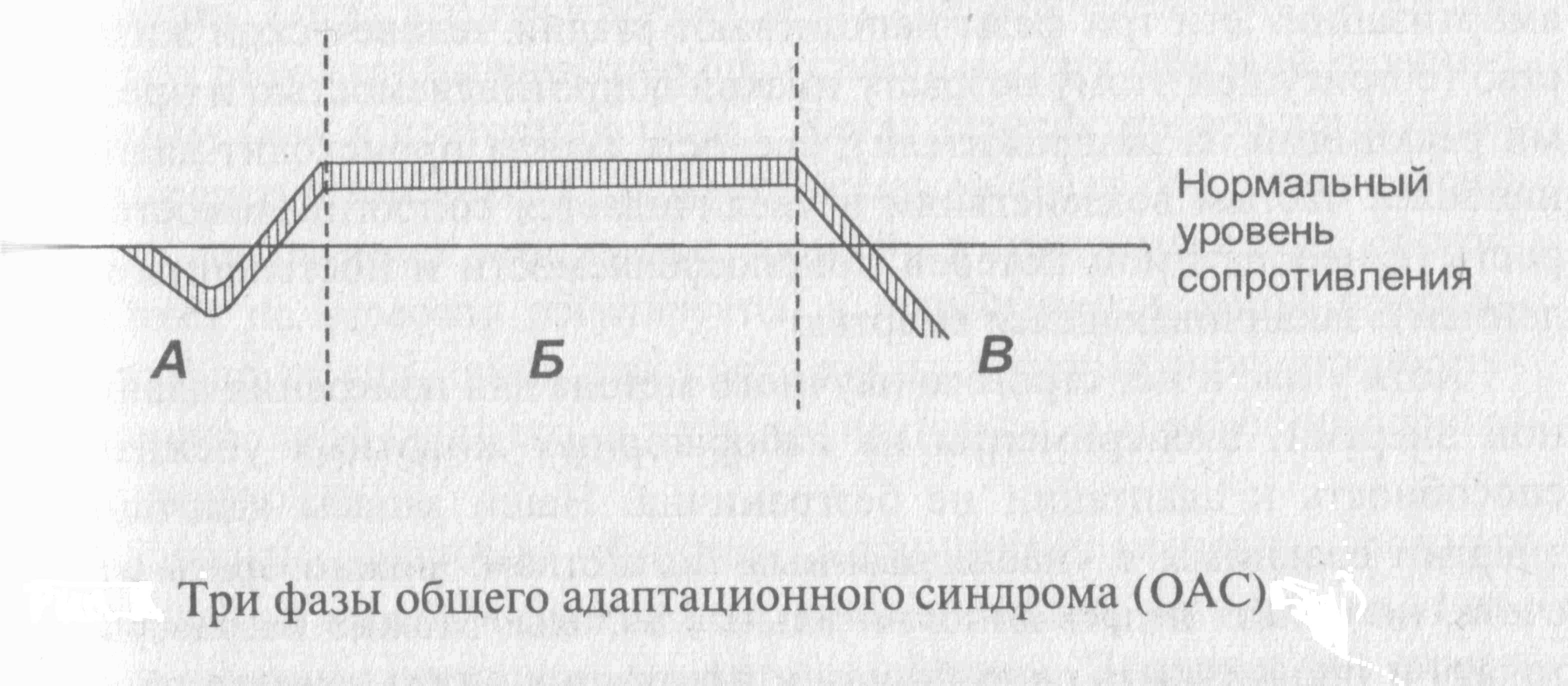

Стресс — неспецифический ответ организма на предъявляемое сильное и опасное воздействие.

• Фаза тревоги - мобилизация адаптационных возможностей — возможности эти ограничены

• фаза сопротивления — это, собственно и есть сам стресс. Эта стадия называется эустресс и полезна для организма.

• фаза истощения — дистресс, вредна для организма, все ресурсы исчерпаны, возможен летальный исход.

(в психологическом стрессе фаза сопротивления длиннее, чем в физиологическом)

ПТСР — посттравмтический синдром расстройства - психологическое состояние, которое возникает в результате психотравмирующих ситуаций, выходящих за пределы обычного человеческого опыта и угрожающих физической целостности субъекта или других людей.

Фрустрация — комплекс эмоциональных реакций в условиях недостижимой цели или неудовлетворения потребностей

К ней могут привести:

-лишения

-потери

-конфликты

Эксперимент со столом, стулом и недостижимым третьим вариантом. В итоге нарушается принцип реальности. Понижается активность и варианты становятся нереальными.

Фазы:

-нарастающая активность

-агрессивность

-парадокс

Эмпатия — способность воспринимать внутренний мир другого человека со всеми его смысловыми и эмоциональными оттенками

• безоценочна

• не растворяясь в человеке, без потери ощущения «как будто»

• (14)Понятие воли. Признаки волевых явлений. Различение произвольной и волевой регуляции деятельности. Структура волевых актов.

• воля — все психологические процессы, опосредующие переход между намерением и действием (Куль)

• Волевое действие — целенаправленное действие, посредством которого человек планово осуществляет стоящую перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному контролю (Рубинштейн)

• Волевое действие — дважды волевое (Иванников)

Ситуации, где она необходима:

а) психологические препятствия на пути запуска

-борьба мотивов

-негативные эмоции или функциональные состояния и т.д.

б) препятствия на пути достижения (тревожность, усталость, иногда эмпатия)

Произвольное поведение — еще не значит волевое

Признаки волевого поведения:

• задержка между намерением и действием

• связь с мотивациями и эмоциями

• чувство усилия

Этапы (по Рубинштейну):

• возникновение побуждения и предварительной постановки цели

• стадия обсуждения и борьбы мотивов

• решение

• исполнение

Типы решимости (по Джемсу):

• разумная решительность — одна альтернатива, которая принимается без усилий на основе рациональной схемы

• Преднамеренное подчинение произволу судьбы — использование внешней случайности (монетка и т.п.)

• то ж самое, но на основе внутреннего порыва

• резкая перемена — эмоциональное отрезвление, нравственное перерождение, пробуждение совести (пример с влюбленным юношей)

• замена волей разума, сознательно выбираем мотив, понимаем потери

Куль добавляет так же, что воля — это еще и поддержание действия по ходу выполнения.