- •Пассивные и активные окраины континентов, черты сходства и различия.

- •Строение глубоководных конусов выноса.

- •Геологическое строение континентальных окраин андийского типа.

- •2. Строение современных речных дельт и их типы.

- •Геологическое строение окраин неактивизированных областей кратонов.

- •2. Эрозионные и аккумулятивные типы побережий: состав и особенности строения пород-коллекторов.

- •2. Осадочные формации на ранних этапах раскрытия океанов.

- •Геологическое строение и эволюция окраин индонезийского типа

- •2. Процессы апвеллинга на современных окраинах континентов.

- •Строение и возраст коры современных океанов.

- •2. Мутьевые течения, турбидиты, их роль в формировании нефтегазоносности континентальных окраин.

- •2. Отражение интенсивности тектонических движений в составе терригенных коллекторов на примере позднемеловых и третичных турбидитов в бассейнах Кампос и Сантос.

- •Типы современных пассивных окраин континентов.

- •2. Поверхностные и глубоководные течения. Их влияние на распределение осадков в пределах современных континентальных окраин.

- •1. Лавразийский пояс нефтегазонакопления: особенности строения осадочных бассейнов, породы-коллекторы и флюидоупоры, примеры.

- •2. Обстановки осадконакопления на окраинах континентальных рифтов на примере залива Шарк в Западной Австралии.

- •1. Геологическое строение окраин континентальных рифтов, процессы осадконакопления в поясах гумидного и аридного климатов.

- •Геологическое строение континентальных окраин невадийского типа.

- •Прибрежная и внешняя части шельфов, основные факторы, определяющие седиментацию.

- •2Приливно-отливные равнины: системы русел и валов, соляные марши

- •1. Преддуговые, задуговые и междуговые осадочные бассейны: особенности строения, этапы развития.

- •2. Осадочные и вулканогенно-осадочные формации на активных окраинах материков андийского типа.

- •Геологическое строение активизированных окраин кратона.

- •2. Типы коллекторов в задуговых осадочных бассейнах на примере Северо- Суматрийского и Восточно-Яванского бассейнов.

- •2. Строение древних дельтовых комплексов отложений на примере среднеюрских (свита Брент) и верхнеюрских отложений (свита Сте) Североморском и Баренцевоморском бассейнах.

- •1. Осадочные бассейны в областях развития крупных дельт и подводных конусов выноса на примере Гвинейского и Мексиканского заливов.

- •1. Передовые прогибы: особенности строения и эволюции на примере Месопотамского и Терско-Каспийского прогибов.

- •1. Срединный (Тетический) пояс нефтегазонакопления: строение осадочных бассейнов, породы-коллекторы и флюидоупоры, примеры.

- •1. Основные эпохи аккумуляции нефтематеринских отложений в мезозое и кайнозое.

- •2 Нефтематеринские отложения на окраинах мезозойского океана Тетис.

- •2. Характер размещения пород-коллекторов в подводных конусах выноса.

- •Современные океаны, этапы развития, отражение в осадочных формациях окраин континентов, на примере центральной и южной Атлантики.

- •Карбонатные постройки: строение, состав и условия формирования.

- •1. Осадочные бассейны на окраинах мезозойского океана Тетис: особенности Строения и эволюции, на примере бассейна Персидского залива.

- •2. Гранулярные коллекторы, особенности их изменения в диа- и катагенезе.

- •1. Влияние климатического и эвстатического факторов на состав и строение осадочных формаций в бассейнах континентальных окраин.

- •2. Состав и условия формирования кремнистых отложений на мезозойских и кайнозойских окраинах материков.

- •1.Карбонатные платформы, строение и роль в формировании нефтегазоносности осадочных бассейнов континентальных окраин.

- •2. Обстановки накопления осадков с высокими содержаниями ов.

- •1. Эвапориты, основные эпохи и обстановки накопления, роль в формировании залежей нефти и газа.

- •2. Обстановки формирования нефтематеринских отложений в эоценовое время. Формации Грин Ривер и Шахедзе.

- •1. Кремнистые породы, состав, обстановки седиментации, парагенез с другими породами, роль в формировании залежей нефти и газа.

- •2. Процессы аккумуляции дельтовых и авандельтовых осадков в Западно- Тихоокеанском поясе на примере р. Кутей, Меконг и Барам.

- •1. Парагенезы осадочных пород в различных климатических зонах на пассивных и активных окраинах континентов.

- •1. Породы-коллекторы в осадочных бассейнах континентальных окраин.

- •2. Приливно-отливные отложения: условия аккумуляции и состав в различных климатических поясах.

- •Современные шельфы, континентальные склоны и их подножия.

- •2. Породы, играющие роль флюидоупоров в различных поясах нефтегазонакопления. Парагенез с другими отложениями.

Билет 1.

Пассивные и активные окраины континентов, черты сходства и различия.

Пассивные окраины представляют собой непосредственное продолжение континентальных блоков, затопленное водами морей и океанов. Они включают в себя шельф, континентальный склон и континентальное подножие и характеризуются отсутствием проявлений эндогенной активности.

Активные окарины приурочены к границам литосферных плит, вдоль которых происходит поддвигание океанических плит под континентальные. Эти окарины характеризуются активной эндогенной активностью, к ним приурочены области сейсмической активности и современного вулканизма. Среди активных окарин по строению выделяются два основных типа: западно-тихоокеанский (островодужный) и восточно-тихоокеанский (андский). Основными элементами окраин западно-тихоокеанского типа служат глубоководные желоба, вулканические островные дуги и окраинные (или междуговые) морские бассейны. Область глубоководного желоба соответствует границе, на которой происходит поддвигание плиты с корой океанского типа. Плавление части погружающейся плиты и расположенных выше пород литосферы (связанное с поступлением воды в составе погружающееся плиты, резко понижающей температуру плавления пород) приводит к образованию магматических очагов, из которых происходит поступление на поверхность расплавов. За счёт активного вулканизма, образуются вулканические острова, протягивающиеся параллельно границе погружения плиты. Окраины восточно-тихоокеанского типа отличаются отсутствием вулканических дуг (вулканизм проявлен непосредственно на окраине суши) и окраинных бассейнов. Глубоководный желоб сменяется крутым континентальным склоном и узким шельфом. Подводная окраина континента включает, как известно, шельф и континентальный склон, который в зонах с пассивным тектоническим режимом переходит в континентальное подножие, а в активных регионах обрамляется глубоководным желобом. Наземные районы пассивных окраин представлены прибрежной аккумулятивной равниной. На активных же аналогах — это береговые хребты вплоть до так называемой андезитовой линии — цепи наземных вулканов, часть из которых сохраняет признаки вулканической деятельности, другие же являются потухшими. Пассивные окраины обрамляют так называемые молодые океаны — Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый, тогда как активные окраины и сложнопостроенные переходные зоны сосредоточены в основном по периметру Тихого океана, который рассматривается большинством геологов как очень древний океанический бассейн, существовавший, возможно, с докембрия. В Средиземном и Черном морях, как и в океанах, выделяются активные и пассивные участки и даже окраины, осложненные островными дугами — Эгейской и Калабрийской. Молодые окраины еще не полного профиля обрамляют глубоководные впадины Красного моря и Калифорнийского залива.

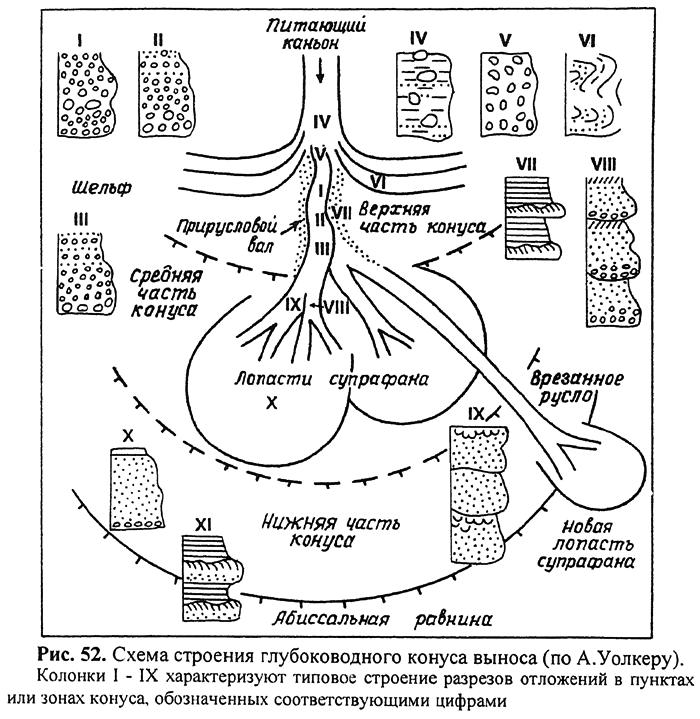

Строение глубоководных конусов выноса.

Различные высокоплотностные потоки при поступлении большого количества осадочного материала формируют очень крупные аккумулятивные тела глубоководных конусов выноса, нередко образующих с дельтами единые природные системы. Глубоководные конусы протягиваются от устьев питающих каньонов на сотни км вплоть до абиссальных равнин и являются своебразными подводными аналогами предгорных пролювиальных конусов выноса. Проявление осадкообра-зующих гравитационных процессов в различных частях конусов выноса (верхней, средней и нижней) существенно различается. Так, в верхней части конусов преобладают оползневые процессы и перемещение осадочного материала в виде вязких и жидких высокоплотностных потоков. Они и формируют соответствующие фации, представленные наиболее грубыми галечниково-песчаными отложениями, а также слоистыми алевритами и глинами (I—VI I). В средней части конусов крупность терригенного осадочного материала существенно уменьшается, и здесь развиты пески и алевриты, переслаивающиеся с глинистыми илами (, VIII-X). Для средней части конусов характерно развитие наложенных вторичных конусов С'супрафанов "), формирующихся в устьях подводных русел и представленных хорошо сортированными тонкозернистыми песками. В нижней части конусов резко преобладают процессы турбидитного и нефелоидного осадконакопления. Поэтому здесь развиты классичес ские турбидиты с типичной градационной слоистостью (, XI). Мощность осадков конусов выноса может достигать нескольких ки: лометров.

Билет 2.