- •1. Глобализация, регионализация: предпосылки, сущность, признаки. Основные направления глобализации и ее показатели

- •1. Международная торговля:

- •2. Международное движение факторов производства:

- •3. Международные финансовые операции:

- •2. Сущность, признаки и уровни глобализации экономики

- •3. Антиглобализм

- •4. Международные корпорации в мировом хозяйстве.

- •5. Взаимосвязь национальных экономик и влияние тнк на интеграционные процессы

Литература:

Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування: Підручник. – Донецьк: Альфа – прес, 2004.-344 с.

Храмов В.О., Бовт рук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 264 с.

Чистов С.М. Державне регулювання економіки: Навч.-метод, посіб. — К.: КНЕУ, 2002. — С. 96—104.

Мазаракі А. та ін. Світовий ринок товарів та послуг: товарна структура. — К.: КДТЕУ, 1997.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. — К.: Вища школа: Знання, 1997. — С. 503—522, 539—541.

Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. Авт. Кол. І наук. Ред.. Т.М. Циганкова.- К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.

Макогон Ю.В., Ляшенко В.І., Кравченко В.О. Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони: Підручник. – Донецьк: Альфа – прес, 2004. – 544 с.

Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Глобализация и Украина в мировой экономике. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 478 с.

Міжнародна економіка. Навчальний посібник / З ред.. Козака Ю.Г., Новацького В.М. – К.: Центр навчальної літератури, Видавництво “АртЕк”, 2002.- 436с.

Международная экономика. Учебное пособие./ Ю.В. Макогон, В.С. Миронов, Н.А. Бударина. Под ред.. проф.. Ю.В. Макогона. Донецк, ИД, 2005.-340с.

Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін.. – К.: Либідь, 2002.- 470 с.

1. Глобализация, регионализация: предпосылки, сущность, признаки. Основные направления глобализации и ее показатели

Глобализация, безусловно, ключевой термин нашей эпохи.

Глобализацией называют постепенно нарастающий в исторической масштабе процесс взаимодействия и взаимопроникновения различных цивилизаций, сложившийся в более или менее устойчивых территориальных границах на базе определенных этносов.

С другой стороны под глобализацией понимают возникновение общих или по меньшей мере сходных по содержанию проблем для различных регионов мира «например, экологических, продовольственных, демографических, миграционных, здравоохранительных т.п.), а также постоянно возрастающую взаимную социально-политическую зависимость стран и формирование обширных зон общих интересов. Глобализация - это комплекс протекающих в планетарном масштабе взаимосвязанных процессов, в каждом из которых имеются механизмы саморегулирования.

Глобализация (от фр. Global – всеобщий, такой что охватывает весь земной шар) — это сложный многогранный процесс, который распространяется на все сферы общественной жизни: экономическую, социальную, политическую, духовную.

В научное обращение понятия «глобализация» вошло в последней четверти XX ст. Существуют много толкований этого понятия.

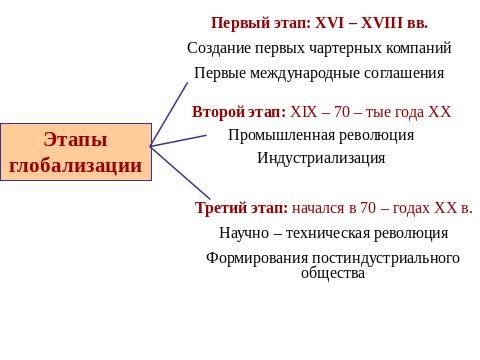

По мнению некоторых ученых, глобализация началась с больших географических открытий XVI ст., создания первых чартерных компаний, которые стали организаторами производства и обмена во всемирном масштабе, первых международных соглашений.

Первый этап глобализации длился три столетия. Его особенностью в экономической сфере было доминирование сельского хозяйства, а также добывающей и сырьевой промышленности. Это стадия первичной экономики. Отсутствие машинного производства, ручной труд и использование земельных ресурсов как основного средства производства, зависимость от естественных условий предопределяли медленный темп экономического роста, низкую эффективность производства и незначительные отличия в уровне жизни населения разных стран.

Второй этап глобализации был предопределен промышленной революцией (внедрение механизации труда, изобретения парового двигателя, развитие электротехнического и тяжелого машиностроения). Применение новых средств производства повлекло появление новой отрасли производства — индустрии и способствовало социальной революции — возникновению капитализма. Новый способ производства изменил формы организации ведения хозяйства, собственности, управления, стимулирования. Все это ускорило развитие вторичной экономики — перерабатывающей промышленности, машиностроения, способствовало росту объема производства товаров, услуг, доходов и в то же время обусловило распределение стран на индустриально развитые и развивающиеся. Соответственно углубились процессы дифференциации в экономическом, социальном и культурном уровнях развития этих стран.

Третий этап глобализации начался в 70-х годах XX ст. В его основе лежат революционные изменения в научно технологической, транспортно-коммуникационной, информационной сферах.

Специалисты считают, что на основе современной научно-технической революции происходит замена индустриального способа производства постиндустриальным. Главными признаками последнего является саморегулируемые и самовоспроизводственные производственные процессы.

![]() Технологическому

базису этого типа общественного

производства характерны такие компоненты,

как:

Технологическому

базису этого типа общественного

производства характерны такие компоненты,

как:

полная, комплексная автоматизация производственных процессов, в первую очередь в промышленности;

развитие биотехнологий, что дало возможность создавать такие формы жизни, которых в природе не существуют (трансгенная модификация);

использование новых видов энергии. Основные источники энергии, которые в настоящее время широко используются, — уголь, нефть и природный газ — исчерпываются, поэтому осуществляется поиск альтернативных источников. Ими могут быть термоядерная, солнечная энергия и тому подобное.

Можно сказать, что глобализация — это не только объективное явление технико-экономического развития, но и результат определенной политики. По мнению известного социолога М. Кастельса, становление глобальной экономики происходило благодаря деятельности правительств стран «большой семерки (восьмерки)» и контролируемых ими международных институтов — Международного валютного фонда (МВФ), Мирового банка (МБ), ГАТТ/ВТО. Основы глобализации были заложены политикой, осуществляемой отмеченными правительствами и организациями в духе так называемого Вашингтонского консенсуса, то есть политикой дерегулирования, либерализации и приватизации.

На процесс глобализации влияют также и другие факторы (рис. 2).

Можно выделить:

идеологическую глобализацию - поскольку глобализация является процессом, проходящим прежде всего в рыночной капиталистической экономике, то толчок глобальному пониманию мира впервые дала либеральная теория, провозгласившая примат ценностей отдельных личностей над государственными. Либеральные ценности - свобода, равенство, собственность - еще в 18 веке заявили о себе как всеобщие и всемирные и стали основой глобализации.

институциональную глобализацию - для осуществления глобализации необходимо, чтобы по всему миру соблюдались единые правила рыночной игры и общественного поведения, называемые институтами. Поэтому параллельно с процессами экономической глобализации, иногда опережая их, иногда запаздывая, идет глобализация формальных (законов, нормативов) и неформальных (обычаев, традиций) институтов (ООН, МВФ),

глобализацию потребления и сбыта - глобализация неформальных институтов (обычаев, правил бытового поведения), в частности, привела к определенной стандартизации представлений населения мира о желаемых стандартах жизни;

глобализацию рынков товаров и услуг - глобализация идеологии, институтов и потребления создает прекрасные условия для глобализации основных товарных рынков.

финансовую глобализацию или глобализацию финансов - это наиболее обширный элемент всеобщей глобализации. Возможность мгновенного перемещения финансовых потоков по планетарным электронным сетям кардинально изменили условия мирохозяйственной деятельности. В настоящее время ежедневные межбанковские операции составляют примерно 1,5 трлн. Долл. по сравнению с 600 млрд. долл. в 1987 г. Это означает, что за одну неделю этот оборот оказывается равным ВВП США, а оборот меньше, чем за месяц - всему мировому продукту;

глобализацию накопления и инвестирования. Традиционными источниками накоплений являются сбережения домашних хозяйств, фонды накопления предприятий и государственные резервы. Банковская система, страховые компании, пенсионные и инвестиционные фонды мобилизуют эти средства и инвестируют их по различным направлениям.

глобализацию рабочей силы.

глобализация наук и инноваций.

экологическая глобализация.

глобализацию воспроизводственных процессов.

Что касается причин и движущих сил глобализации экономики, то в основе этого явления лежат несколько факторов, относящихся к ведущим сферам современной жизни.

Это, во-первых, экономический фактор. Огромная концентрация и централизация капитала, рост крупных компаний и финансовых групп, которые в своей деятельности все больше выходят за рамки национальных границ, осваивая мировое экономическое пространство.

Во-вторых, политический фактор. Государственные границы постепенно утрачивают свое значение, становятся все более прозрачными, дают все больше возможностей для свободы передвижения.

В-третьих, международный фактор. Динамика глобализации связывается с датами крупных международных событий. Так, называют три такие вехи, стимулировавшие процессы глобализации. Это, прежде всего, конференция Европейских сообществ в Люксембурге в 1985 г., которая приняла Европейский акт (вступил в силу в 1987 г.), провозгласивший четыре свободы в международном движении товаров, людей, услуг и капитала.

Далее, это конференция ГАТТ в Пунта дель Эсте в 1986 г., открывшая Уругвайский раунд переговоров (главным образом о снижении тарифов и других ограничений в торговле), который продолжался восемь лет.

И наконец, это воссоединение Германии и ликвидация СЭВ и Варшавского пакта.

Среди причин, ускоривших процессы глобализации, бывший (в течение многих лет) министр иностранных дел ФРГ X. Д. Геншер придает важное значение окончанию "холодной" войны и преодолению идеологических разногласий между Востоком и Западом, которые не только раскалывали Германию и Европу, но и затрагивали так или иначе и другие части света1.

В-четвертых, это технический фактор. Средства транспорта и связи создают невиданные прежде возможности для быстрого распространения идей, товаров, финансовых ресурсов.

В-пятых, общественный фактор. Ослабление роли традиций, социальных связей и обычаев способствует мобильности людей в географическом, духовном и эмоциональном смысле.

В-шестых, либерализация, дерегулирование рынков товаров и капитала усилили тенденцию к интернационализации экономической деятельности.

Глобализация экономической деятельности развертывается на двух уровнях: микро- и макроэкономическом. Как любые процессы в рыночной экономике, все наиболее существенное здесь инициируется и развивается прежде всего на уровне самостоятельных хозяйствующих субъектов. Именно они устанавливают производственные, торговые, научно-технические, финансовые связи со своими зарубежными партнерами, создают или приобретают компании в других странах, формируют транснациональные корпорации и банки, международные альянсы и синдикаты.

Главной особенностью глобализации на микроэкономическом уровне является прежде всего общая стратегическая ориентация компаний, всемирная по своему характеру — будь то ориентация на рынки сбыта по всему миру или на такие же источники снабжения, а также, конечно, на размещение производства в разных странах. Этот перечень основных движущих сил глобализации отражает преобладающую (хотя и не единственную) последовательность в развитии данного процесса: сбыт — снабжение — производство.

Так складывается фундамент глобализации, и по мере развития этого процесса он нуждается в поддержке государственной власти, ее макроэкономической политики. Если главный источник и генератор глобализации заключается во всемирно ориентированной стратегии на уровне отдельных фирм и компаний, то на общенациональном уровне (макро) отражаются макроэкономические последствия этого процесса, которые, в свою очередь, вызывают те или иные политические реакции, поддерживающие эту тенденцию или тормозящие ее. Главное (хотя и не единственное и не однонаправленное) содержание этой поддержки в государственной внешнеэкономической политике заключается в понятии "либерализация". Глобализация экономической деятельности настоятельно требует ее либерализации, т.е. сокращения или устранения ограничений на путях международной торговли, иностранных инвестиций, международных финансовых операций. Именно это и происходит на протяжении последних десятилетий, именно этим прежде всего занималось межправительственное Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), а сейчас (с 1995 г.) продолжает заниматься его преемница — Всемирная торговая организация (ВТО). От общего уровня открытости мировой экономики, от степени ее либерализации во многом зависит и дальнейший прогресс в области глобализации.

Поэтому глобализация и либерализация — две стороны одного и того же процесса, и противоречия между ними отражают неизбежные внутренние противоречия этого процесса, где сталкиваются интересы разных экономических, политических и социальных сил, интересы различных сфер хозяйства, промышленных и финансовых групп и компаний, отраслей и стран. Отсюда и непрекращающиеся дискуссии по поводу того, что несет с собой глобализация, — положительные или отрицательные последствия, а если и то и другое, то какие моменты все же преобладают и что это в конечном счете — благо или зло? На базе этих дискуссий делаются практические выводы. Одни авторы, теоретики и практики, более или менее решительно выступают за поддержку правительствами этой тенденции, другие, напротив, за ее сдерживание, за "разумный баланс" между мерами либерализации и протекционизма. Водораздел в этих дискуссиях и позициях проходит не обязательно между разными странами, но и между представителями различных кругов одной и той же страны.

Из всего сказанного вытекает, что термин "глобализация" закономерно возник для обозначения нового явления в мировой экономике, весьма значительного по своему содержанию и далеко идущим последствиям, которые в полной мере пока еще трудно предугадать.

Основные направления глобализации и ее показатели

Глобализация экономической деятельности развивается по следующим основным направлениям.