- •Общее понятие о размножении и его формах

- •Вегетативное размножение растений

- •Естественное вегетативное размножение

- •Искусственное вегетативное размножение

- •Размножение растений спорами Половой процесс, цикл воспроизведения

- •Половой процесс и половое размножение растений

- •Чередование ядерных фаз и поколений

- •Циклы воспроизведения

- •Семенное размножение

- •Циклы развития и семенное размножение голосеменных

- •Части цветка и их расположение

- •Микроспорогенез и мужской гаметофит

- •Гинецей

- •Мегаспорогенез и женский гаметофит

Части цветка и их расположение

Цветок состоит из стерильной (бесплодной) и фертильной (плодущей) частей.

К стерильной части относятся покровы (чашечка и венчик), к фертильной - андроцей (тычинки) и гинецей (пестики). Стерильная и фертильная части цветка расположены на цветоложе, или оси, цветка (рис. 242), которое может быть плоским, несколько расширенным, коническим (лютик, малина), вытянутым (мышехвостник), вогнутым (роза, вишня, слива).

Часть цветка, несущая весь цветок, называется цветоножкой. Если она не развита, цветок называется сидячим (цветки в корзинке сложноцветных, в головках некоторых клеверов).

Цветок может занимать верхушечное положение или быть боковым, выходящим из пазухи кроющего листа или прицветника, отличающегося по форме и размерам от вегетативных листьев. На цветоножке у многих растений имеются маленькие листочки, называемые прицветничками или предлистьями (у двудольных - два, у однодольных - один). Нередко прицветнички отсутствуют, а у камелии японской их, наоборот, много. Отсутствовать могут и кроющие листья цветков (у крестоцветных).

В пазушных цветках сторона цветка, обращенная к кроющему листу, называется передней,

|

Рис. 242. Схема строения цветка: 1 - пестик (3 - завязь, Ст - столбик, Р - рыльце, Плц - плацента, Смч - семязачаток); 2 - тычинки (Тч - тычиночная нить, Св - связник, Плн - пыльник, Пц - пыльца, ТС - тетрада спор, Нк - нектарники, Стм - стаминодий); 3 - венчик (Л - лепесток, Пл - пластинка, НгЛ - ноготок лепестка); 4 - чашечка; 5 - надчашие; 6 - цветоложе; 7 - цветоножка (Прц - прицветник, Прцч - прнцветвичек) |

Микроспорогенез и мужской гаметофит

Наиболее существенной частью тычинок является пыльник, представляющий собой несколько сросшихся микроспорангиев, расположенных на редуцированной до тычиночной нити листовой части микроспорофилла. Следовательно, тычинки - это микроспорофиллы. Пыльник состоит из двух половинок - тек (греч. theke - хранилище, вместилище), соединенных связником. В каждой теке есть две полости (пыльцевые гнезда, мешки, камеры), в которых развивается пыльца. Обычно пыльник четырехгнездный, но иногда перегородка между гнездами разрушается и он становится двугнездным (орхидные, некоторые ластовневые и лавровые). Двугнездность может развиться вследствие недоразвития второго гнезда в каждой половине. У некоторых растений пыльник может быть одногнездным (аризарум и некоторые эпакрисовые) в результате исчезновения и перегородок, и ткани связника. Иногда в каждой половинке может быть более двух гнезд, формирующихся в результате появления добавочных перегородок. Например, у бобовых, в каждой половинке по четыре гнезда, а у омелы их насчитывается около 50.

По морфологическому строению пыльники могут быть разнообразными. По типу прикрепления к тычиночной нити различают пыльники сидячие (связником пыльник прикреплен к цветоложу); неподвижные (пыльник с тычиночной нитью соединен по всей длине пыльника); подвижные (если отклоняются от вертикальной оси); качающиеся (соединяются с тычиночной нитью посередине подвижным сочленением) и т. д. Форма пыльников может быть линейной, ланцетовидной, эллиптической, яйцевидной; поверхность - гладкой (паслен), морщинистой, пузырчатой (цикламен), опушенной (шлемник, барвинок, ломонос). Пыльники могут быть свободные, если не соприкасаются с соседними (лилия, тюльпан); сросшиеся боковыми сторонами (недотрога) или приросшие к рыльцу (орхидные, некоторые колокольчиковые).

У некоторых растений не все тычинки способны развивать пыльцу в пыльниках, их называют бесплодными или стаминодиями. Они имеют форму нитей (аистник), бугорков и становятся лепестковидньгми (канны). У зимовника, купальницы они превратились в нектарники.

Развитие тычинок и пыльцы (микроспорогенез) происходит следующим образом (рис. 248).

|

Рис. 248. Развитие пыльцевых гнезд (1-5): А - формирование; Б - однопыльцевое гнездо; Э - эпидермис; С - субэпидермальный слой; Энд - эндотеций; ВС - выстилающий слой; А - археспорий |

Тычинки появляются на цветоложе в виде округлых бугорков. Их дальнейший рост начинается с формирования пыльников, и позже путем интеркалярного роста вытягивается тычиночная нить, внутри которой к связнику проходит один проводящий пучок. Пучок окружен паренхимой, которая снаружи покрыта типичной эпидермой с устьицами. На самых ранних этапах формирования пыльника в его будущих четырех гнездах паренхимные клетки субэпидермального слоя в результате периклинального деления формируют два слоя клеток археспория. Клетки внутреннего слоя в результате деления в радиальном и тангенциальном направлениях формируют спорогенную ткань, из которой в дальнейшем образуются микроспоры. Клетки наружного, париетального, слоя в результате пери- и антиклинальных делений образуют в свою очередь три слоя клеток, окружающих клетки спорогенной ткани. Из них наружный слой (субэпидермальный) в дальнейшем превратится в фиброзный слой, или эндотеций. Клетки его крупные, теряют содержимое, их оболочки имеют сетчатое или спиральное утолщение. Такая структура оболочки вызывает при подсыхании более сильное сокращение, чем у клеток эпидермы, что и обеспечивает вскрытие пыльника.

Клетки второго слоя, расположенные под эндотецием (их может быть несколько), обычно мелкие, разрушаются, и их содержимое используется на питание формирующейся пыльцы. Клетки же самого внутреннего из трех слоев делятся, разрастаются, имеют густое содержимое. Они образуют так называемый выстилающий слой, или тапетум. В процессе формирования пыльцы оболочки клеток тапетума разрушаются, а юс содержимое вместе с содержимым граничащего с ним слоя клеток образует массу цитоплазмы с ядрами - периплазмодии, расходуемый на питание пыльцы (рис. 249).

|

Рис. 249. Строение вскрывшегося пыльника: 1 - пыльцевое гнездо; 2 - связник; 3 - проводящий пучок; 4 - эпидермис; 5 - эндотеций; 6 - пыльцевые зерна - микроспоры |

Клетки спорогенной ткани в результате деления образуют материнские клетки микроспор. Формирование микроспор из материнских клеток называют микроспорогенезом. При этом диплоидная материнская клетка делится мейозом. В результате первого деления мейоза (редукционного) образуются две клетки уже с гаплоидным набором хромосом. Сразу же эти клетки делятся обычным митозом, из каждой образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом. В итоге из диплоидной материнской клетки формируется тетрада гаплоидных клеток. При этом деление может осуществляться по сукцессивному (клеточная оболочка возникает сразу же после первого деления, а затем после каждого второго деления в дочерних клетках) или по симультанному (перегородка после первого деления не образуется и материнская клетка расчленяется сразу же на четыре части после обоих ядерных делений) типу. Стадия тетрады обычно кратковременна, и микроспоры быстро обособляются друг от друга, а их цитоплазма формирует собственные оболочки. У вересковых, рогоза, росянки, элодеи микроспоры остаются в тетрадах, образуя сборные пыльцевые зерна; у мимозных пыльцевые зерна формируют более крупные скопления - до 64 клеток, а у некоторых ластовневых, орхидных все микроспоры остаются в единой массе, называемой поллинием.

Оболочка микроспор у немногих растений (ятрышник) остается тонкой, однородной. У многих же в результате утолщения изнутри и снаружи образуются две оболочки: внутренняя тонкая, состоящая из пектиновых веществ, - интина, и наружная толстая, частично кутинизированная, обычно слабо опушенная - экзина, которая содержит нерастворимые в кислотах и щелочах углеводы спорополленина. В свою очередь экзина имеет два слоя: наружный - сэкзину (скульптури-рованная часть) и внешний - нэкзину (нескульптурированная часть). Строение внешнего слоя очень разнообразно и постоянно в пределах систематических групп, что широко используется в таксономии.

В экзине есть неутолщенные места или сквозные отверстия, через которые проникает при прорастании пыльцевая трубка. Эти места называют апертурой. Расположение и форма апертур также разнообразны. Различают апертуры полярные, зональные (на экваторе), глобальные (равномерно рассеянные по всей поверхности). По форме апертуры делятся на борозды и поры. Наиболее примитивными являются однобороздные пыльцевые зерна (голосеменные, магнолиевые). У большинства двудольных пыльца трехбороздная.

Размеры микроспор (пылинок) варьируют в зависимости от видовой принадлежности от 0,008 мм у фикуса (Ficus) до крупных, видимых простым глазом (до 0,2 мм) у тыквы. Форма пылинок шаровидная, эллипсовидная, палочковидная, кубическая, тетраэдрическая, нитевидная (рис. 250).

|

Рис. 250. Различные формы пылинок |

Морфологические признаки пыльцевых зерен широко используются в научных и практических целях (анализ меда, растительных остатков, в систематике) и послужили основанием для особого направления ботаники - палинологии. Прекрасная сохранность пыльцы в ископаемых остатках позволяет в результате анализа торфа установить систематический состав флоры предыдущих периодов. Такой метод исследования получил название спорово-пыльцевого анализа.

Содержимое микроспоры представляет собой густую протоплазматическую массу с большим запасом веществ - масел, сахаров, крахмала и т. д. В микроспоре происходит развитие мужского гаметофита, которое сводится всего к одному делению. Внутри микроспоры развивается система вакуолей и в пристенном слое происходит деление, в результате которого возникают две клетки: маленькая генеративная и большая сифоногенная, или клетка пыльцевой трубки. Часто ее называют вегетативной, что позволяет гомологизировать ее с проталлиальными клетками голосеменных, представляющих рудименты вегетативных клеток заростков. У покрытосеменных проталлиальные клетки утрачены и, следовательно, гаметофит достиг крайней редукции и состоит всего из двух клеток. Ядро генеративной клетки делится митозом и из него образуются две мужские половые гаметы - спермии. Процесс формирования гамет (гаметогенез) происходит у многих растений еще в пыльнике, а у некоторых - после попадания пыльцы на рыльце пестика.

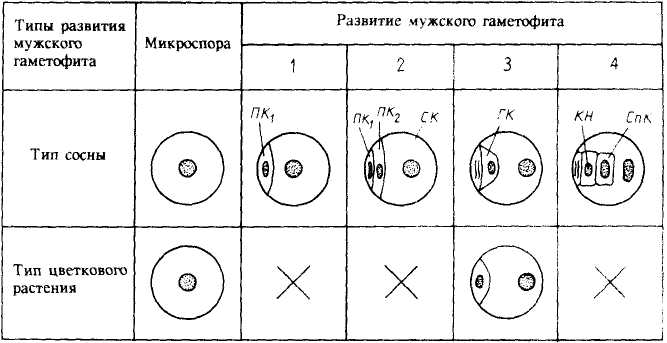

Сравнивая формирование гаметофита голо- и покрытосеменных, приходим к следующему выводу: если у голосеменных он образуется в результате четырех делений, то у покрытосеменных - в результате одного; у покрытосеменных отсутствуют проталлиальные и антеридиальная клетки. Функцию спермагенной клетки выполняет генеративная (рис. 251).

|

Рис. 251. Схема возникновения мужского гаметофита у сосны (верхний ряд) и у цветкового растения (нижний ряд): ПК1, ПК2 - проталлиальные клетки; СпК - спермагенная клетка; КН - клетка-ножка; СК - сифоногенная клетка; ГК - генеративные клетки |

После созревания пыльцы в результате подсыхания фиброзного слоя происходит растрескивание стенок пыльника и его вскрытие продольной трещиной, которая проходит вдоль перегородки между гнездами и вскрывает сразу оба гнезда. У манжетки, селезеночника вскрывание пыльников происходит поперечной трещиной; дырочками на верхушке - у паслена, картофеля, грушанки; клапанами - у барбариса, лавровых.

При попадании в воду (за исключением растений, опыляемых водой) пыльца растений набухает и лопается. Для предотвращения этого растения выработали многочисленные адаптации: поникшее положение цветка (ландыш, наперстянка, черника и др.); расположение цветков под листьями (липа, недотрога); закрывание цветков или соцветий (корзинок) во влажную погоду; расположение тычинок под защитой лепестков (мотыльковые, губоцветные, норичниковые) и т. д.