Судьба аэс на постсоветском пространстве (Слайд 14):

|

|

Недостроенный первый энергоблок Крымской АЭС |

Первый энергоблок ее действующего близнеца – Хмельницкой АЭС |

Однако экономический кризис в СССР, а также политические события, происходившие на рубеже 1980 – 1990-х гг. в восточноевропейских соцстранах, серьезно затормозили, а часто и полностью остановили завершение строительства множества энергетических ядерных объектов.

Так, в перечень недостроенных советских АЭС за рубежом вошли Белене (Болгария), Жарновец (Польша), Тонхэ (КНДР), Хурагуа (Куба), Штендаль (ГДР) и др.

В настоящее время мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии являются: США (788,6 млрд. кВт·ч/год), Франция (426,8 млрд. кВт·ч/год), Япония (273,8 млрд. кВт·ч/год), Германия (158,4 млрд. кВт·ч/год) и Россия (154,7 млрд. кВт·ч/год). На начало 2004 г. в мире действовал 441 энергетический ядерный реактор, российское ОАО «ТВЭЛ» поставляет топливо для 75 из них.

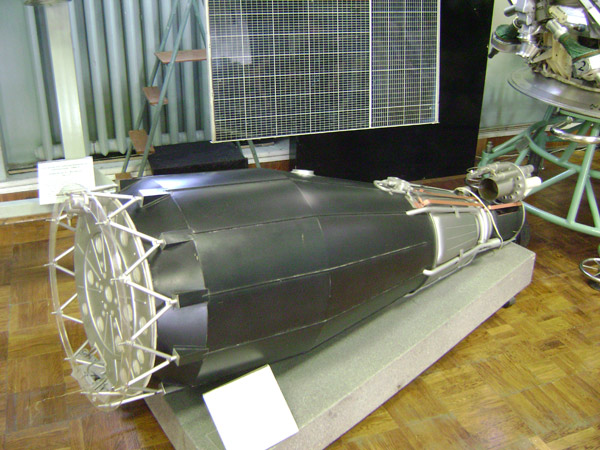

Наряду с разработкой паротурбинных энергоблоков велись работы по созданию реакторных установок с непосредственным преобразованием тепловой энергии в электрическую для нужд космической техники. В 1964 г. была пущена 500-ваттная установка «Ромашка», состоящая из высокотемпературного реактора на быстрых нейтронах и термоэлектрического преобразователя, успешно проработавшая более года вместо запланированных 1000 ч. Дальнейшим развитием этих работ явилось создание двухкаскадного космического термоэлектрогенератора с реакторным источником тепла – «БУК».

В течение 1970 – 1971 гг. проведены испытания

2 термоэмиссионных реакторов-преобразователей

«Топаз» (Слайд

15), показавших

реальную возможность использования

таких установок в качестве бортового

источника электропитания на космических

летательных аппаратах.

течение 1970 – 1971 гг. проведены испытания

2 термоэмиссионных реакторов-преобразователей

«Топаз» (Слайд

15), показавших

реальную возможность использования

таких установок в качестве бортового

источника электропитания на космических

летательных аппаратах.

Реактор-преобразователь «Енисей» («Топаз-2») предназначался для работы в составе спутника непосредственного телевизионного вещания «Экран-АМ». Изделие представляло собой реактор, в активной зоне которого находились не традиционные тепловыделяющие элементы, а интегральные электрогенерирующие каналы. Они представляли собой таблетки диоксида урана, обогащенного до 96%, катод, анод, цезиевый канал и всю остальную обвязку. Тепловая мощность «Енисея» была порядка 115-135 кВт, электрическая мощность 4,5-5,5 кВт.

Первый практический опыт применения бортовых ядерных энергетических установок (ЯЭУ) датируется 1965 годом (два экспериментальных спутника связи типа «Стрела-1» – «Космос-84» и «Космос-90»). В последующие годы велось создание подобных установок повышенной мощности и увеличенного ресурса, которые были применены на «Луноходе» и на автоматических межпланетных станциях типов «Венера», «Марс», «Вега», «Фобос», запущенных в период 1969 – 1996 гг.

В 1992 г. США приобрели в России за $13 млн. две ЯЭУ «Енисей» («Топаз-2»). Один из реакторов предполагалось после тщательных наземных испытаний использовать в 1995 г. в «Космическом эксперименте с ядерно-электрической ДУ» (Nuclear Electric Propulsion Spaceflight Test Program). Однако в 1993 году из-за сокращения бюджета было решено ограничиться только наземными испытаниями, а в 1996 году проект был закрыт.

В СССР ядерная энергия успешно использовалась и на флоте. В 1959 г. построено первое в мире коммерческое атомное судно – ледокол «Ленин» с ядерной установкой мощностью 44000 л.с. В 1975 г. вышел в первую навигацию ледокол «Арктика» (75000 л.с.).

В

настоящее

время атомный ледокольный флот России

насчитывает 6 атомных ледоколов ((Слайд

16) –

атомный ледокол «Россия»), 1 контейнеровоз

и 4 судна технологического обслуживания.

Его задача – обеспечивать стабильное

функционирование Северного морского

пути, а также доступ к районам Крайнего

Севера и арктическому шельфу. Уникальные

возможности энергетических ядерных

установок (вырабатывать тепловую энергию

без потребления кислорода) позволили

создать атомные подводные лодки, имеющие

большую автономность, практически

неограниченную дальность плавания под

водой.

настоящее

время атомный ледокольный флот России

насчитывает 6 атомных ледоколов ((Слайд

16) –

атомный ледокол «Россия»), 1 контейнеровоз

и 4 судна технологического обслуживания.

Его задача – обеспечивать стабильное

функционирование Северного морского

пути, а также доступ к районам Крайнего

Севера и арктическому шельфу. Уникальные

возможности энергетических ядерных

установок (вырабатывать тепловую энергию

без потребления кислорода) позволили

создать атомные подводные лодки, имеющие

большую автономность, практически

неограниченную дальность плавания под

водой.

Первая в мире передвижная АЭС (ПАЭМ) была создана в СССР в 1961 г. Передвижной комплекс монтировался на четырех гусеничных платформах от тяжелого танка Т-10 (Слайд 17).

Макет передвижного комплекса ПАЭС |

Один из энергосамоходов ПАЭС |

Первый энергосамоход нес на себе ядерный реактор с транспортируемой биозащитой и специальный воздушный радиатор для снятия остаточного охлаждения. На второй машине монтировались парогенераторы, компенсатор объема, а также циркуляционные насосы для подпитки первого контура. Собственно выработка электроэнергии была функцией третьего энергосамохода, где размещался турбогенератор с оборудованием конденсатно-питательного тракта. Четвертая машина играла роль пункта управления ПАЭС, а также имела резервное энергетическое оборудование. Здесь находились пульт и главный щит со средствами пуска, пусковой дизель-генератор и блок аккумуляторных батарей.

ПАЭС предназначалась для функционирования только в стационарном режиме, работать «на ходу» она не могла. Чтобы запустить станцию, требовалось расставить энергосамоходы в нужном порядке и соединить их трубопроводами для теплоносителя и рабочего тела, а также электрическими кабелями. Для работы ПАЭС был необходим водоем по близости (для охлаждения реактора).

К середине 1970-х гг. ядерная энергетика СССР сформировалась в самостоятельную крупную отрасль энергетического производства, обладающую необходимым комплексом средств для решения важнейших задач энергоснабжения народного хозяйства.