- •Базовые логические элементы

- •2.1. Электронный ключ на биполярном транзисторе

- •2.2. Общие сведения о технологии изготовления интегральных микросхем

- •2.2.1. Материалы для изготовления полупроводниковых ис

- •2.2.2. Основные технологические операции изготовления полупроводниковых ис

- •2.2.3. Технологии типовых интегральных структур

- •2.3. Алгебра логики при анализе и синтезе логических схем

- •2.3.1. Функционально полная система логических элементов -

- •2.3.6. Повышение быстродействия элементов ттл

- •2.4.1. Базовые логические элементы n-моп и к-моп

2.3. Алгебра логики при анализе и синтезе логических схем

Анализ и синтез цифровых и логических цепей производится на основе математического аппарата алгебры логики (или Булевой алгебры). Логические переменные (т.е. входные и выходные сигналы логических схем) могут принимать два значения: 0 и 1. Принято говорить: НУЛЕВОЙ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ и ЕДИНИЧНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ (или : низкий логический уровень и высокий логический)

уровень).

Таблица 2.2 - ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ

Законы алгебры логики |

В базисе "ИЛИ" |

В базисе "И" |

|

|

|

Переместительный закон |

a + b = b + a |

ab = ba |

Cочетательный закон |

¦(a+b)+c = a+(b+c) |

¦ (ab)c = a(bc) |

Распределительный закон |

a(b+c) = ab + ac |

¦ a + bc =(a+b)(a+c) |

Закон поглощения |

a + ab = a |

a(a+b) = a |

Закон склеивания |

ab + ab = a |

(a+b)(a+b) = a |

Закон отрицания (Правило де Моргана) |

_____ _ _ a + b = a b |

___ _ _ a b = a + b

|

Над логическими переменными могут производиться три основных действия: логическое отрицание (функция "НЕ"), логическое сложение (функция "ИЛИ"), логическое умножение (функция "И"). Все остальные более сложные логические функции могут быть реализованы как комбинация трех основных функций. Приведем еще один вид записи Закона отрицания (правила де Моргана):

_____ ___

- - - -

a + b = ab ; a b = a + b.

Закон отрицания справедлив для любого числа переменных:

______________ _ _ _ _

a + b + c + ... + z = a b c ... z ;

_______ _ _ _ _

a b c .... z = a + b + c + ... + z .

2.3.1. Функционально полная система логических элементов -

- это такой набор логических элементов, используя который можно реализовать любую (сколь угодно сложную) логическую функцию. Поскольку любая логическая функция есть комбинация основных простейших функций ("НЕ", "ИЛИ", "И"), то набор логических элементов, реализующих эти функции, является функционально полным. Обозначение этих логических элементов на функциональных схемах приведено на рис. 2.7. Входы элементов располагаются - слева, а выходы - справа. Кружочек возле вывода элемента обозначает операцию отрицания (инверсию).

Инвертор

Логическое ИЛИ Логическое И

Инвертор

Логическое ИЛИ Логическое И

(Дизъюнкция) (Конъюнкция)

Рис. 2.7 - Обозначение логических элементов

Например, логическую функцию:

_ _

F = a b + a b

можно реализовать с помощью двух ячеек "НЕ" (они нужны для того, чтобы получить инверсии входных переменных), двух логических схем "И" (схем коньюнкции) и схемы "ИЛИ" (рис. 2.8)

Рис. 2.8 - Реализация логической функции

Функционально полные системы могут состоять и из набора элементов, реализующих функции, отличные от простейших. В частности, функционально полные системы могут состоять из элементов только одного типа, например, реализующих функцию "И-НЕ" либо функцию "ИЛИ-НЕ". Функция "И-НЕ" (штрих Шеффера) означает следующее преобразование:

_________

F = a b c ... ,

может составить функционально полную систему. Операция инвертирование ("НЕ") реализуется при подаче входного сигнала на один из входов элемента Шеффера, а остальные входы могут быть постоянно соединены с высоким логическим уровнем (или объединены все вместе с входным сигналом). Функция "И" реализуется последовательным соединением элемента Шеффера ("И-НЕ") и инвертора ("НЕ"). Операция "ИЛИ" реализуется в соответствии с правилом де Моргана

Функция "ИЛИ-НЕ" (стрелка Пирса) тоже может составить функционально полную систему.

_____________

F = a + b + c +... .

Для получения инверсии одной переменной достаточно подать сигнал этой переменной на один из входов, а остальные входы соединить с логическим нулем. Функция "ИЛИ" может быть получена инвертированием выходного сигнала элемента Пирса. Операция "И" реализуется в соответствии с правилом де Моргана. Возможность реализации простейших логических функций свидетельствует о функциональной полноте логических элементов Шеффера или Пирса.

2.3.2. БАЗОВЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ - ТТЛ

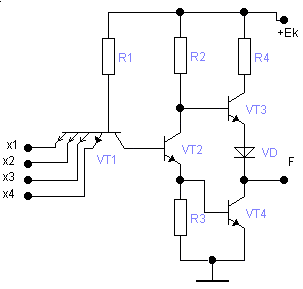

Большинство логических ИС реализовано на элементах, выполняющих функции "И-НЕ" либо "ИЛИ-НЕ". Поэтому логическая ИС содержит обычно схему "И" либо "ИЛИ", выполненную на резисторах, транзисторах или диодах, и транзисторный инвертор. Наибольшее распространение получили логические элементы на основе ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) структур (рис. 2.12).

Рис. 2.12 - Базовый логический элемент ТТЛ

Многоэмиттерный

транзистор (МЭТ) VT1 совместно с резистором

R1 образует логическую схему "И".

На трех транзисторах (VT2...VT4) реализован

инвертор ("НЕ"). Многоэмиттерный

транзистор (МЭТ) не имеет аналогов в

дискретной технике и представляет

собой: выполненные на одном кристалле

несколько транзисторов с единой

объединенной базой и общим для всех

транзисторов коллектором. По логике

работы такой МЭТ аналогичен диодной

сборке (рис. 2.13). Вообще-то в любом

транзисторе можно выделить два p-n

перехода, т.е. два диода.

Многоэмиттерный

транзистор (МЭТ) VT1 совместно с резистором

R1 образует логическую схему "И".

На трех транзисторах (VT2...VT4) реализован

инвертор ("НЕ"). Многоэмиттерный

транзистор (МЭТ) не имеет аналогов в

дискретной технике и представляет

собой: выполненные на одном кристалле

несколько транзисторов с единой

объединенной базой и общим для всех

транзисторов коллектором. По логике

работы такой МЭТ аналогичен диодной

сборке (рис. 2.13). Вообще-то в любом

транзисторе можно выделить два p-n

перехода, т.е. два диода.

Рис. 2.13 - Логический элемент "И" на входе ТТЛ

При соединении хотя бы одного эмиттера VT1 с общим проводом, т.е. при подаче хотя бы на один из входов x1...x4 низкого логического уровня, этот переход эмиттер-база откроется, через него и резистор R1 потечет ток от источника питания, напряжение на базе и коллекторе МЭТ будет низким, что соответствует подаче на вход инвертора (транзисторы VT2...VT4) низкого логического уровня. Если на все входы (x1...x4) подать высокий логический уровень (т.е. напряжение, близкое к напряжению источника питания), все переходы эмиттер-база МЭТ закроются, и ток от источника питания через резистор R1 и переход база-коллектор VT1 потечет ко входу сложного инвертора (на транзисторах VT2...VT4). Это соответствует подаче на вход инвертора высокого логического уровня. Инвертор реализован на составном транзисторе VT2, VT4 (по схеме Дарлингтона). Коллекторной нагрузкой инвертора является резистор R2. Для уменьшения времени перезаряда паразитных конденсаторов нагрузки (Сн) через резистор R2 при закрывании составного транзистора VT2 и VT4 - введен дополнительный эмиттерный повторитель VT3. Кроме положительного эффекта (увеличение примерно в h раз тока перезарядки паразитных конденсаторов) введение эмиттерного повторителя породило ряд проблем. При открытом транзисторе VT3 должны быть закрыты транзисторы VT2 и VT4 (или наоборот, т.е. один из транзисторов VT3 или VT4 должен быть закрыт). Однако время открывания транзистора VT3 значительно меньше времени закрывания VT2, VT4 (с учетом времени рассасывания носителей в базе). Поэтому при открывании эмиттерного повторителя VT3 транзистор VT4 находится еще в стадии рассасывания. Через два открытых транзистора VT3 и VT4 закорачивается источник питания и течет очень большой сквозной ток. Для ограничения этого тока введен дополнительный резистор R4. Номинал резистора R4 нельзя увеличивать, потому что он ограничивает ток перезаряда паразитных конденсаторов Сн при закрывании VT2 и VT4 (уменьшая положительный эффект от введения эмиттерного повторителя VT3). Дополнительно введен также диод VD (рис. 2.12) для надежного запирания эмиттерного повторителя VT3 при открывании транзисторов VT2 и VT4. У транзисторов VT2, VT4, находящихся в режиме насыщения, напряжение Uбэ > 0,7 В, а напряжение Uкэ > 0,2 В. При этом напряжение на базе VT3 (относительно общего провода) равно : Uбэ относительно общего провода при отсутствии диода VD) равно : 0,2 В. Из этого следует, что (при отсутствии диода) напряжение между эмиттером и базой VT3 не может быть меньше 0,7 В, т.е. транзистор VT3 невозможно закрыть. При введении дополнительного диода VD это напряжение (0,7 В) разделяется между переходом эмиттер-база VT3 и диодом. Как следует из рис. 2.2 при напряжении 0,35 В переход эмиттер-база и кремниевый диод находятся в предпороговом (нетокопроводящем) состоянии. При закрывании транзисторов VT2 и VT4 открывается эмиттерный повторитель VT3. Но напряжение на выходе логического элемента будет меньше напряжения источника питания (Ек = 5 Вольт) на величину падения напряжения на переходе эмиттер-база VT3 и на диоде VD. Поэтому высокому (единичному) логическому уровню на выходе инвертора соответствует напряжение :

U1вых = Ек - ( Iб * R2 ) - ( 2 * 0,7 ) > 3,5 В. (2.10)

2.3.3. СТАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА ТТЛ

К основным статическим параметрам относятся:

- напряжение логической единицы ........... U1;

- напряжение логического нуля ............. U0;

- пороговое напряжение элемента ........... Uпор (входное напряжение, малые изменения которого приводят к переходу выходного напряжения из одного логического состояния в другое);

- коэффициент усиления по напряжению

в режиме аналогового усилителя ...... Ku;

- входной ток логической единицы .......... I1вх;

- входной ток логического нуля ............ I0вх;

- выходной ток логической единицы ......... I1вых;

- выходной ток логического нуля ........... I0вых;

- мощность потребления в состоянии

логического нуля на выходе ........ Р0;

- мощность потребления в состоянии

логической единицы на выходе ...... Р1;

- средняя мощность потребления .......... Рср = (Р0 + Р1)/2;

- коэффициент разветвления по выходу

(нагрузочная способность) ......... Краз;

Основные статические параметры можно определить при анализе входной и передаточной характеристик базового ТТЛ элемента. Некоторые статические параметры задаются в ТУ заводом-изготовителем.

I вх,мА

‑

вх,мА

‑

+ A

I0вх o B

1 + o

+

+

0,4+ ¦I1вх

+ C ¦

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-o-+-+++-+-+-->

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-o-+-+++-+-+-->

-0,4 + 0,4 0,8 1,2 1,6 2 ¦ Uвх,В

-40+

мкA¦

Рис. 2.14 - Входная характеристика элемента ТТЛ серии К155

При нулевом напряжении на входе элемента ТТЛ (точка А на рис. 2.14) протекает входной ток от источника питания Ек через резистор R1 и переход база-эмиттер МЭТ (см. рис. 2.12) :

I0вх = (Ек - Uбэ) / R1 . (2.11)

Напряжение на базе МЭТ равно 0,7 В. Это напряжение приложено к переходу база-коллектор МЭТ и к двум переходам база-эмиттер сложного инвертора. Поэтому все эти переходы находятся в предпороговом (нетокопроводящем) состоянии. При увеличении входного напряжения входной ток уменьшается в соответствии с соотношением :

Iвх = (Ек - Uвх - Uбэ) / R1 . (2.11')

При входном напряжении 1,1...1,2 В (точка В на рис. 2.14) напряжение на базе МЭТ достигает величины 1,5...1,7 В. Этого напряжения достаточно для перехода в токопроводящее состояние перехода база-коллектор МЭТ и двух переходов база-эмиттер сложного инвертора. Поэтому ток, протекающий от источника питания через резистор R1, начинает в базе разделяться между переходом база эмиттер и переходом база-коллектор МЭТ. Все меньшая его часть продолжает протекать на вход элемента и большая часть протекает ко входу сложного инвертора, открывая транзисторы VT2 и VT4. При напряжении на входе элемента, равном напряжению трех открытых p-n переходов (база-коллектор МЭТ и двух переходов база-эмиттер сложного инвертора), что соответствует точке С на рис. 2.14, входной ток равен нулю. При дальнейшем увеличении входного напряжения (правее точки С на рис 2.14) закрывается переход база-эмиттер а переход база-коллектор МЭТ - открыт. Это соответствует инверсному режиму работы МЭТ. Через транзистор протекает небольшой ток I1вх около 40 мкА.

Основной характеристикой базового логического элемента ТТЛ является статическая передаточная характеристика (рис. 2.15).

Uвх

Uвых,В ‑ ----^#&¦-¦

4 +A B ¦ ¦

U1вых•о••••••••••••••••••••о ¦C¦

3 + о ¦-------

+ ¦

2 + ¦ ¦

+ D ¦ • ¦Uвых

1 + • ¦F ¦U0вых

+ • о..............¦........

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+++-+-+-+-->

0,4 0,8 1,2 1,6 2 ¦ Uвх,В

Рис. 2.15 - Передаточная характеристика элемента ТТЛ

При нулевом напряжении на входе элемента ТТЛ выходное напряжение соответствует высокому логическому уровню U1вых (точка А на рис. 2.15), определяемому по формуле (2.10). Увеличение входного напряжения до величины 1,1 Вольта соответствует закрытому состоянию сложного инвертора и практически не изменяет напряжение на выходе элемента. При напряжении на входе более 1,1 В (точка В на рис. 2.15) начинает открываться транзистор VT2 (см. рис. 2.12), а транзистор VT4 остается закрытым, т.к. его переход база-эмиттер шунтируется резистором R3. Увеличение тока через транзистор VT2 вызывает увеличение падения напряжения на резисторах R2 и R3. Выходное напряжение эмиттерного повторителя VT3 (т.е. выходное напряжение ТТЛ элемента) уменьшается с ростом падения напряжения на R2 (участок В-С на рис. 2.15). Увеличение падения напряжения на R3 до 0,5..0,6 В приводит к открыванию транзистора VT4 (см. точку С на рис. 2.15). Все транзисторы переходят в активный режим. Малые изменения входного напряжения (Uвх) вызывают значительное уменьшение выходного напряжения (Uвых). На участке C-F логический элемент работает как аналоговый усилитель с коэффициентом усиления по напряжению :

Ku = Uвых / Uвх . (2.12)

Большинство реальных ТТЛ элементов имеют коэффициент усиления Ku в пределах от 5 до 20. Правее точки F, когда увеличение входного напряжения приводит к насыщению транзисторов VT2 и VT4, дальнейшее изменение выходного напряжения происходить не может. Этот уровень выходного напряжения называется логическим нулем ТТЛ элементов и составляет : U0вых = 0,1...0,4 В. Точка D на рис. 2.15, лежащая на пересечении передаточной характеристики с биссектрисой первого квадранта (т.е. с прямой, на которой : Uвых = Uвх), определяет пороговый уровень напряжения Uпор (примерно 1,3..1,4 Вольта), разделяющий низкий и высокий логические уровни. Расстояния между низким логическим уровнем ТТЛ (U0 = 0,4 В) и пороговым напряжением (Uпор = 1,3 В), а также между высоким логическим уровнем ТТЛ (U1 > 3 В) и пороговым напряжением называются ЗАПАСОМ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ. Этот запас определяет максимальное напряжение помехи на входе элемента, не изменяющее логическое состояние выхода. Если на вход ТТЛ элемента не подается напряжение (т.е. вход остается свободным и через него не течет входной ток), весь ток от источника питания Ек через резистор R1 течет на вход сложного инвертора и открывает транзисторы VT2, VT4 (см. рис. 2.12). Такой режим соответствует логической "1" на входе. Однако оставлять свободные входы - нежелательно, т.к. напряжение на входе элемента близко к пороговому и небольшая наведенная помеха может переключить инвертор. Поэтому свободные входы желательно подключать к шине источника питания.

2.3.4. ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БАЗОВОГО ЭЛЕМЕНТА ТТЛ

К основным динамическим параметрам относятся :

- время перехода из состояния "1" в "0" ......... t(1-0);

- время перехода из состояния "0" в "1" ......... t(0-1);

- время задержки включения ...................... tзд(1-0);

- время задержки выключения ..................... tзд(0-1);

- время задержки распространения при включении .. tзд.р(1-0);

- время задержки распространения при выключении . tзд.р(0-1);

- среднее время задержки распространения сигнала... ..... tзд.р.ср. = (tзд.р(1-0) + tзд.р(0-1)) / 2;

- максимальная рабочая частота переключения ..... fмакс , на которой гарантируется в наихудших условиях срабатывание счетного триггера, составленного из логических элементов данной серии.

- динамическая мощность потребления на максимальной

рабочей частоте .............................. Рдин .

На рис. 2.16 приведены осциллограммы входного и выходного сигнала логического элемента и указаны его основные динамические параметры.

‑ Uвх

U1 + =================

¦ • - - - - - - - - • -------------

¦ • ¦•

¦ • ¦ • ¦0,8(U1 - U0)

Uпор+ - - • - - - - - - - - - -¦- • - ¦

¦ •¦ ¦ ¦•

¦ •-¦ - - - - - - - - - -¦- ¦-• --------

U0 + ===¦ ¦ ¦ ¦ =======================

----+---------------------------------------------------------->

¦ ¦ ¦ ¦ t

¦ ¦tзд.р(1-0)¦ ¦ ¦tзд.р(0-1)

Uвых ¦ ¦--------^#&¦ ¦ ¦-------^#&¦

‑ ¦tзд(1-0) ¦ ¦ ¦tзд(0-1) ¦

¦ ¦-------^#&¦ ¦ ¦--------^#&¦ ¦

U1 + =============¦ ¦ ¦ ¦ ============

¦ • -¦- - - - - - - - - - ¦-¦- • ----

¦ ¦• ¦ ¦ ¦ •¦

¦ ¦ •¦ ¦ ¦• ¦ ¦0,8(U1 - U0)

Uпор+ - - - - - - ¦- • - - - - - - - - - -¦-• ¦ ¦

¦ ¦ • ¦• ¦

¦ t(1-0)¦ • - - - - - - - - -• ---------

U0 + ------¦--^#&¦==================¦ ¦

----+---------------------------------------------------------->

Рис. 2.16 - Динамические параметры логического злемента

Реально измеренные динамические параметры у ТТЛ элементов будут лучше, чем указанные в паспорте, потому что завод-изготовитель гарантирует указанные динамические параметры для всех элементов при самых худших условиях. В пределах одной партии логических ИС динамические параметры могут отличаться в 1,5...2 раза за счет технологических допусков на параметры отдельных интегральных элементов (транзисторов, диодов, резисторов и др.). С повышением рабочей частоты увеличивается мощность потребления, т.к. большие импульсные токи затрачиваются на перезаряд паразитных конденсаторов, а также при каждом логическом переходе из "0" в "1" протекает короткий импульс сквозного тока через открытые транзисторы VT3 и VT4.

2.3.5. ОСОБЕННОСТИ СХЕМОТЕХНИКИ ЭЛЕМЕНТОВ ТТЛ

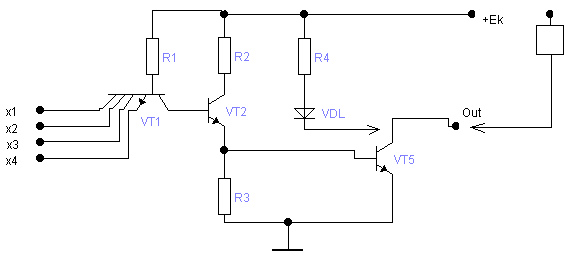

На рис. 2.17 приведена

схема ТТЛ элемента с повышенной

нагрузочной способностью за счет

применения составного эмиттерного

повтортеля VT3,VT5 и более мощного транзистора

VT4. Как особенность элемента ТТЛ

следует отметить недопустимость

соединения выходов нескольких элементов.

Если допустить такое соединение, то в

состоянии, когда на выходе одного

элемента логический "0", а на другом

- логическая "1", через последовательно

соединенные транзистор VT4 одной микросхемы

и эмиттерный повторитель другой

микросхемы протекает большой сквозной

ток, что может привести к тепловому

пробою элементов схемы. Даже, если

теплового пробоя не будет, логический

уровень на выходах этих схем будет

неопределенным.

На рис. 2.17 приведена

схема ТТЛ элемента с повышенной

нагрузочной способностью за счет

применения составного эмиттерного

повтортеля VT3,VT5 и более мощного транзистора

VT4. Как особенность элемента ТТЛ

следует отметить недопустимость

соединения выходов нескольких элементов.

Если допустить такое соединение, то в

состоянии, когда на выходе одного

элемента логический "0", а на другом

- логическая "1", через последовательно

соединенные транзистор VT4 одной микросхемы

и эмиттерный повторитель другой

микросхемы протекает большой сквозной

ток, что может привести к тепловому

пробою элементов схемы. Даже, если

теплового пробоя не будет, логический

уровень на выходах этих схем будет

неопределенным.

Рис. 2.17 - ТТЛ элемент с повышенной нагрузочной способностью

На рис. 2.18 приведена схема ТТЛ элемента с "открытым коллектором", предназначенного для подключения элементов индикации (световой диод VDL) или другой нагрузки (например, реле). Причем

в нешняя

нагрузка может быть подключена другим

выводом к источнику питания логических

схем +5В или к более высокому напряжению

(до 12 В).

нешняя

нагрузка может быть подключена другим

выводом к источнику питания логических

схем +5В или к более высокому напряжению

(до 12 В).

Рис. 2.18 - ТТЛ элемент с открытым коллектором.

При использовании схем с "открытым коллектором" в качестве логических элементов необходимо подключить между выходом элемента и проводом питания +5В дополнительный резистор. Выходы логических элементов с "открытым коллектором" можно объединять между собой для образования логической функции "монтажное ИЛИ".