- •Часть 2

- •Часть 2 Политология

- •Часть 2.

- •Предисловие

- •Тема 1. Понятие политики

- •Тема 2. Политическая сфера жизни общества

- •Тема 3. Политика и политология

- •Тема 4. Методы политической науки

- •Тема 5. Структура политики

- •Тема 6. Виды политики

- •Тема 7. Функции политики

- •Тема 8. Роль политики в жизни общества

- •Тема 9, Связь политики с другими сферами общественной жизни

- •Тема 10. Политическая жизнь современной России.

- •Тема 11, Политическая власть, ее происхождение и виды

- •Тема 12. Политическая система общества

- •Тема 13. Функции политической системы

- •Тема 14. Государство как элемент политической системы

- •Тема 15. Особенности современной политической системы Российской Федерации

- •Тема 16. Формы политического участия

- •Тема 17. Социально-политическая организация общества

- •Тема 18. Формы государственного правления и устройства

- •Тема 19. Политические партии

- •Тема 20. Партийные системы

- •Тема 21. Избирательные системы

- •Тема 22. Общественно-политические движения

- •Тема 23. Лоббизм

- •Тема 24. Политическая культура

- •Тема 25. Основные идейно-политические течения современности

- •Тема 26. Международные политические отношения

- •Тема 27. Мировая политика

- •Тема 28. Глобализация

- •Тема 29. Местное самоуправление

- •Тема 30. Средства массовой информации

- •Краткие методические советы по подготовке и сдаче экзамена

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

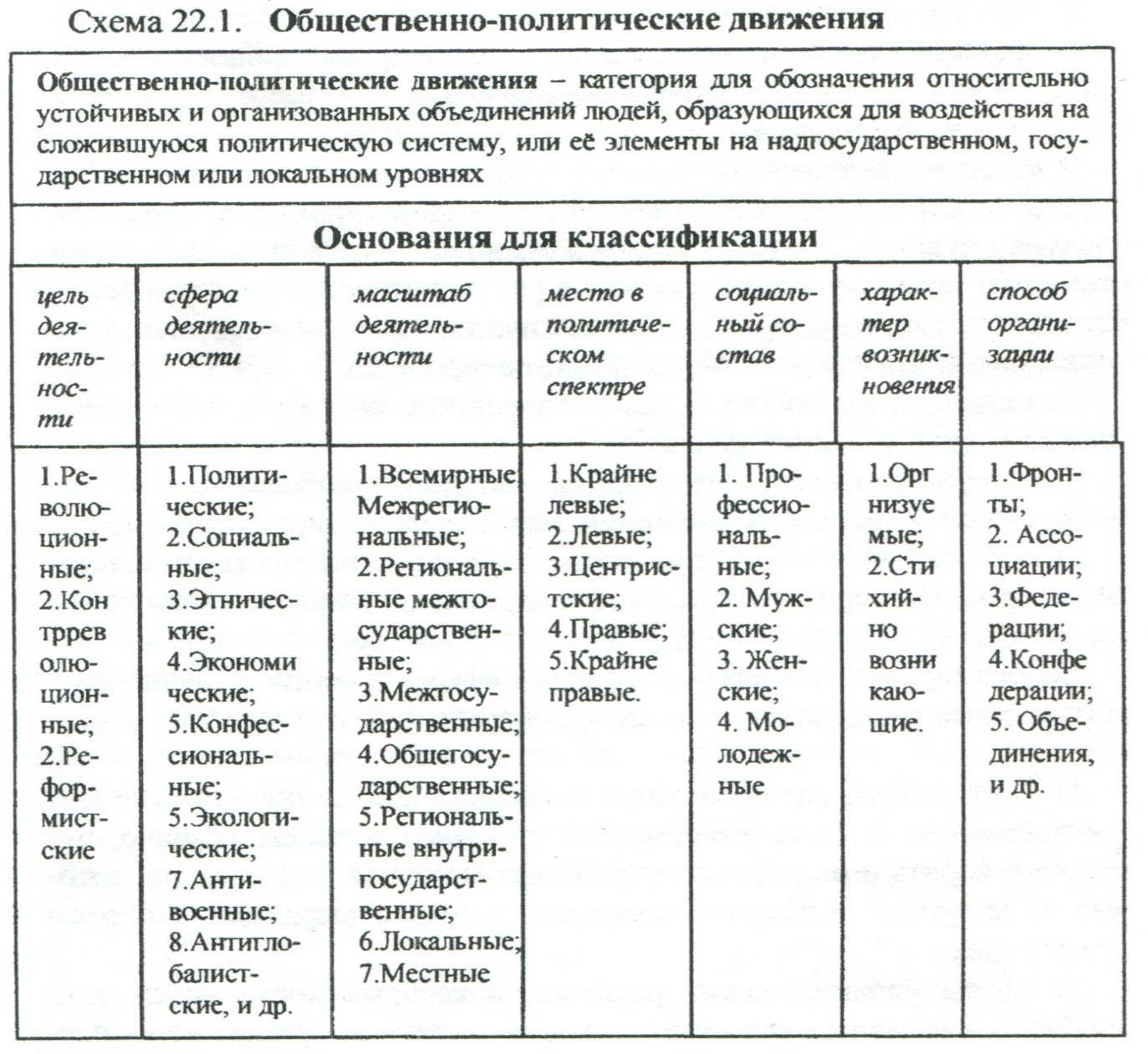

Тема 22. Общественно-политические движения

Общественно-политическое движение (социально-политическое движение, политическое движение) - это относительно организованное, стабильное и активное объединение людей, выражающее интересы определенных социальных групп граждан и направленное на достижение какой-либо (каких либо) значительной политической цели (целей).

В движение включаются лица, как готовые поддержать деятельность той или иной партии, государства, международного объединения и/или сообщества, так и не удовлетворенные деятельностью указанных субъектов, а также не желающие ограничивать себя теми или иными нормами и программными устремлениями, а также имеющие лишь расплывчатые, а не четко выраженные политические интересы.

Принято выделять следующие стадии становления общественно политических движений: 1. Латентная стадия, связанная с зарождением и формулированием идей при отсутствии их сторонников; 2. Стадия появления активистов и выработки общих взглядов; 3. Пропагандистская стадия, связанная с широкой агитаций и привлечением максимального числа сторонников; 4. Стабилизационная стадия:, связанная с более четким формулированием идей и требований, попытками создания центральных, региональных и местных структур, ростом относительно долговременной общественно-политической активности; 5. Стадия трансформации, связанная с распадом и прекращением существования движения в связи с достижением им поставленных целей или в связи с осознанием большинством факта невозможности их достижения. Возможными сценариями является также объединение с близким движением и создание нового, более мощного, раскол и образование нескольких менее мощных движений и/или партий, оформление в политическую партию или организацию.

В отличие от партий общественно-политические движения:

имеют более широкую социальную базу. Так, например, в двргже- ние антиглобалистов входят представители различных, по преимуществу левых, партий, а также различных социальных, идеологических, национальных, конфессиональных и др. групп;

имеют более узкий круг решаемых задач. Так, например, общественно-политические движения, как правило, добиваются решения одной крупной политической проблемы - антивоенные, антиглобалистские общественно-политические движения добиваются решения одной проблемы,

но не объединяют свои усилия в борьбе за мир и против отрицательных последствий глобализации;

имеют, как правило, более короткий, чем партии, жизненный цикл;

косвенное воздействие общественно-политических движений на существующую власть, а не прямое стремление к ее захвату и использованию;

центрами политической активности в общественных движениях выступают - инициативные группы, клубы, союзы и т.д., а не центральная и региональные организации;

в общественно-политических движениях существует гораздо более рыхлая, чем в партиях, внутренняя иерархия, отсутствует четко выраженное постоянное членство, оформляемое списками или членскими билетами, программные документы - заявления, манифесты, и т. д., - носят гораздо более общий и менее конкретный характер, чем партийные программы и уставы.

Среди видов общественно-политических движений следует различать;

по целям деятельности - революционные и контрреволюционные, реформистские, либеральные, консервативные, демократические и национал-демократические, и др.;

по сфере деятельности - социально-политические, этнополитиче- ские, конфессиональные, экономические, экологические, антивоенные, антиглобалистские и др.;

по масштабам деятельности - всемирные, региональные, национальные, внутренние региональные, локальные, местные;

в зависимости от места в политическом спектре - левые, центристские и правые;

в зависимости от социального состава - профессиональные, мужские, женские, молодежные, и др.;

в зависимости от характера возникновения - стихийно возникающие и сознательно организуемые;

в зависимости от способа организации - ассоциации, фронты, объединения, и др.

В законе РФ «Об общественных объединениях» общественное движение определено, как состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. Имеющиеся в нашей стране общественно-

политические движения играют различную роль в политической жизни. Одни из них конденсируют, выражают и отстаивают интересы определенных слоев населения, имеющих общий политический интерес. Другие включаются в активную политическую деятельность с целью оказать мощную поддержку определенным партиям, борющимся за власть, или же с целью самим ее получить. Ряд движений по мере своего развития превращаются в партии (например, «Яблоко»).

Следует иметь в виду, что в условиях незавершенного переходного периода, политические движения, как и партии в РФ обладают всеми характеристиками нестабильности и безответственности перед обществом, свойственными политическим субъектам в период общественно- политического транзита.