- •Часть 2

- •Часть 2 Политология

- •Часть 2.

- •Предисловие

- •Тема 1. Понятие политики

- •Тема 2. Политическая сфера жизни общества

- •Тема 3. Политика и политология

- •Тема 4. Методы политической науки

- •Тема 5. Структура политики

- •Тема 6. Виды политики

- •Тема 7. Функции политики

- •Тема 8. Роль политики в жизни общества

- •Тема 9, Связь политики с другими сферами общественной жизни

- •Тема 10. Политическая жизнь современной России.

- •Тема 11, Политическая власть, ее происхождение и виды

- •Тема 12. Политическая система общества

- •Тема 13. Функции политической системы

- •Тема 14. Государство как элемент политической системы

- •Тема 15. Особенности современной политической системы Российской Федерации

- •Тема 16. Формы политического участия

- •Тема 17. Социально-политическая организация общества

- •Тема 18. Формы государственного правления и устройства

- •Тема 19. Политические партии

- •Тема 20. Партийные системы

- •Тема 21. Избирательные системы

- •Тема 22. Общественно-политические движения

- •Тема 23. Лоббизм

- •Тема 24. Политическая культура

- •Тема 25. Основные идейно-политические течения современности

- •Тема 26. Международные политические отношения

- •Тема 27. Мировая политика

- •Тема 28. Глобализация

- •Тема 29. Местное самоуправление

- •Тема 30. Средства массовой информации

- •Краткие методические советы по подготовке и сдаче экзамена

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

Тема 17. Социально-политическая организация общества

Под социально-политической организацией общества будем понимать категорию для обозначения определенного порядка взаимодействия между зависимыми и соподчиненными элементами общественной системы.

Социально-политическая организация общества, в этом плане, может быть, например, относительно сложной или относительно простой.

Под элементами общественной системы мы понимаем относительно неразложимые компоненты сложных политических образований, связанные определенными отношениями с другими элементами в единое целое.

В качестве таких элементов могут выступать на определенных уровнях моделирования политические субъекты самого разнообразного порядка, т.е. политические партии, движения, организации, субъекты РФ и других стран в плане представления их социально-политического строения, транснациональные организации, транснациональные корпорации, трансграничные регионы, и т.д.

Основными функциями социально-политической системы являются:

1. Устанавление порядка между социальными взаимодействиями, например, в парламентской республике следует сначала выбрать парламент, а потом формировать правительство и утверждать президента; в президентской такой порядок отсутствует, что предусматривает существование

другого порядка взаимоотношений основных институтов власти;

Формирование приемлемых способов удовлетворения потребностей членов общества, для чего работают такие инструменты, как реклама, этические нормы, и др.;

Снабжение членов общества допустимыми институтами, методами и способами решения конфликтных проблем, например судом, прокуратурой, арбитражем, и т.п.

Основные функции социально-политической организации общества представлены на схеме 17.1.

Тема 18. Формы государственного правления и устройства

Под формой государственного правления будем понимать структуру и соотношение между высшими органами государственной власти

Основными формами государственного правления является монархия и республика.

Монархия (от греч. monarchia - единовластие, единодержавие) - это форма государственного правления, власть в которой полностью или частично, находится в руках единоличного главы государства и передается по наследству. Исторически первая из актуальных в настоящее время форм государственного правления.

Республика (лат. respublica, от res - дело и publicus - общественный) - форма государственного правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями. Возникла в античной Европе как антипод монархии.

Кроме этих, актуальных ныне форм, история знает такие, еще описанные Аристотелем формы, как тиранию, олигархию, аристократию, охлократию, и др., но их актуальность в наши дни невелика.

На схеме 18.1 представлены основные формы государственного правления.

Рассмотрим более подробно монархическую форму правления. Она представлена тремя основными видами — рабовладельческой монархией. феодальной монархией и конституционной монархией. Охарактеризуем более подробно каждый из перечисленных видов. Рабовладельческая монархия существовала в двух подвидах - Восточной деспотии и Римской монархии.

Восточная деспотия представляет собой совмещение в руках одного человека как светской, так и духовной власти. Существовала в древних Египте, Индии, Вавилоне.

Римская монархия- сосуществование, особенно на ранних этапах монархической и республиканской форм правления.

Феодальная монархия существовала в трех подвидах - раннефео дольной монархии, сословно-представительной монархии и абсолют ной монархии. Кратко охарактеризуем каждый из них.

Раннефеодальная монархия в своей основе имеет институт ваесали тета. В Европе до XIII в. реализуется слабая власть монарха над круп иыми феодалами, которые имеют сильную власть в своих вотчинах.

Сословно-представительиая монархия характерна для Европы XIII XIV вв. Для этого подвида характерно наличие представительного орга на - Земских соборов в России, Польского вольного сейма и др. 1 Абсолютная монархия связана с упадком феодальных государств Европе. Вся власть сосредоточена в одних руках, отсутствие необхода мой инстшуционализапии препятствует реализации относительно э(| фективных технологий государственного управления. J

Конституционная, монархия существует в двух подвидах - парлс ментской монархии и смешанной (дуалистической) монархии. ,

При парламентской монархии законодательная деятельность осухш ствляется парламентом, исполнительная правительством, не зависимь ми от монарха. Примером такого рода форм государственного правл( иия могут служить современные Великобритания, Швеция, Дания и др, Смешанная (дуалистическая) монархия представляет собой таку: форму, когда правительство защищает интересы монарха, парламент я выступает на стороне буржуазии. Примеры такого рода отсутствуют современной истории, однако Кайзеровская Германия 1871-1918 т управлялась именно таким п>пгем.

Структура монархической формы государственного правления пре ставлена на схеме 18.2.

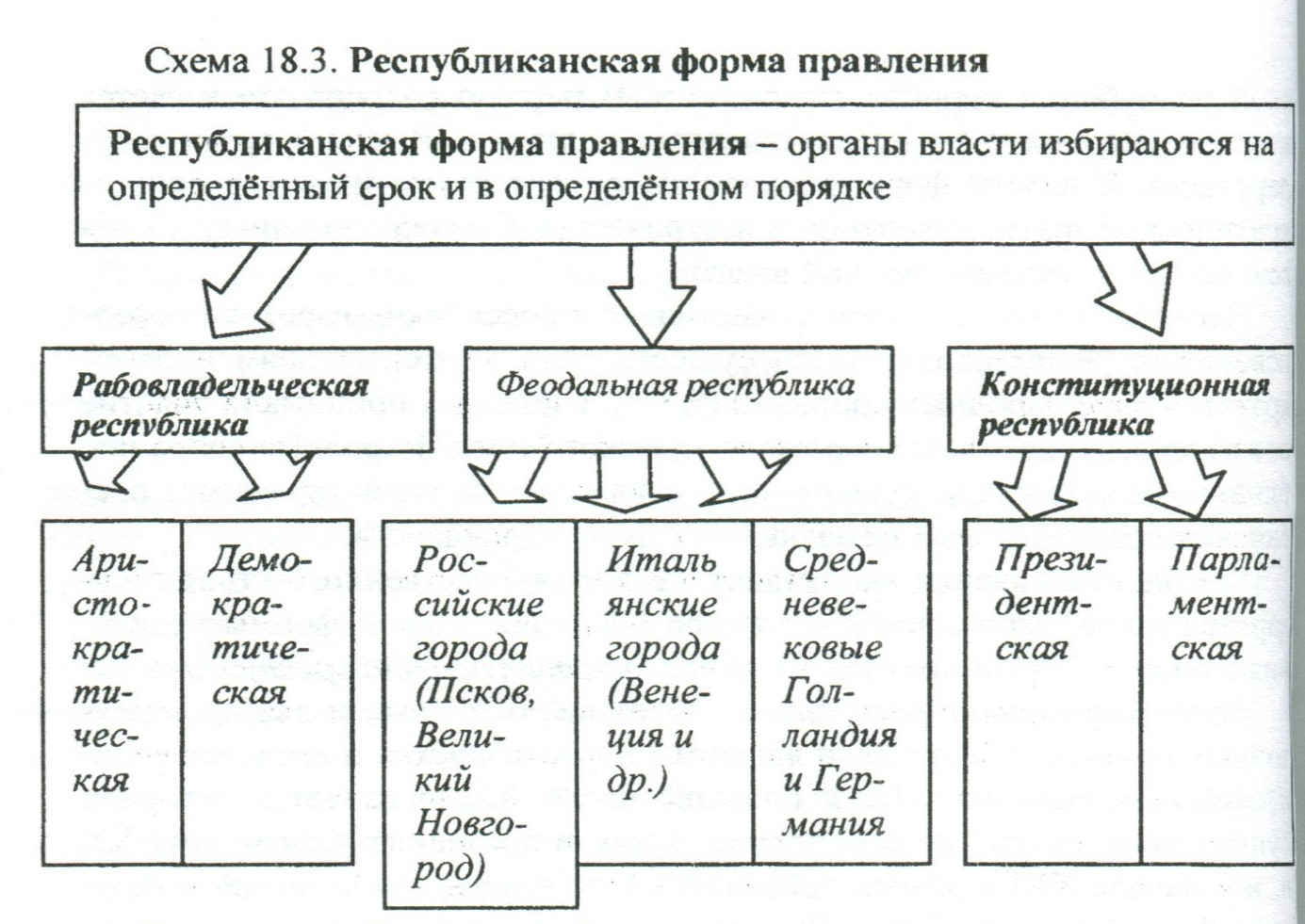

Остановимся далее на республиканской форме правления.

Она представлена в истории в трех видах: рабовладельческая республика: феодальная республика: конституционная республика.

Кратко охарактеризуем каждый из этих видов.

Рабовладельческая республика существовала в истории в двух подвидах: аристократическая и демократическая.

Демократическая республика сформировалась в Афинском государстве. В 508 г. до н.э. аристократ Клисфен из рода Алкмеонидов, одержав победу в Гражданской войне, ввел новую систему правления в городе-государстве, которая называлась демократия. Все свободные граждане участвовали в избрании государственных органов. Основным органом власти в Афинах было Народное собрание, которое, в основном занималось законодательной деятельностью. Исполнительная власть находилась в руках Совета пятисот, который занимался распределением государственных денег, контролем за исполнением законов и деятельностью чиновников.

Под категорию имевших право голоса не попадали женщины, рабы, 1 бывшие рабы (вольноотпущенники), лица моложе 20 лет. И хотя из приведенных данных следует, что это была демократия меньшинства населения, эффективность демократической формы впервые была подтверждена в истории с этапа существования первобытной демократам.

Аристократическая республика в Риме сформировалась после 510 или 509 г. до н.э.., когда государство обрело независимость, изгнав последнего этрусского царя, и просуществовала до 27 г. до н. э., когда Октавиан стал первым римским императором. В этот период Римом управлял Сенат, состоящий из 100 человек, возглавлявших крупнейшие патрицианские фамилии. Обычно звание сенатора считалось пожизненным. Каждый год в Риме устраивались выборы, называемые народным собранием, на которых выбирались государственные должностные лица из числа сенаторов.

Республиканская форма стала неконкурентной монархической в связи с наличием в Сенате конкурирующих мнений, децентрализующих управление империей.

Феодальная республика представлена тремя основными подвидами:

российские городские республика (Псков, Великий Новгород); итальянские городские республики (Венеция и др.); Средневековые Голландия и Германия.

Средневековые феодальные республики в основных чертах вольно; или невольно копируют важнейшие параметры римской аристократической

республики периода античности. В первую очередь это касается второго и третьего из представленных подтипов. Высший орган государственной власти формировался выборным путем из числа аристократической знати, духовенства и купечества. Он сосредотачивал у себя всю полноту государственной власти.

Несколько иной порядок существовал в российских городских средневековых республиках. Здесь существовали элементы прямой демократии в виде народных собраний (Вече), в которых принимали участие все взрослые свободные горожане мужского пола. Народные собрания, однако, не оказывали существенного влияния на характер жизни российских средневековых феодальных городов-государств.

В ходе становления капиталистического общественного строя государства вновь вернулись к созданию республиканской формы правления в виде, который получил название конституционная республика.

Конституционная республика имеет два основных и два промежуточных подвида. Основными являются парламентская и президентская \республики. История XIX и большей части XX вв. является историей существования этих двух основных форм, в последние десятилетия XX в. и в начале XXI в. к ним добавились еще суперпрезидентская и полупрезидентская республики, Рассмотрим подробнее основные черты каждой из них.

Первыми стали появляться президентские республики. Так, например, в США, где президентская форма правления существует с 1789 г., всенародно избранный президент совмещает функции главы государства и главы правительства.

В парламентских республиках правительство формируется победившей в ходе парламентских выборов партией или партиями, президент также избирается членами парламента из предложенных кандидатур.

Основные характеристики республиканской формы правления представлены на схеме 18.3.

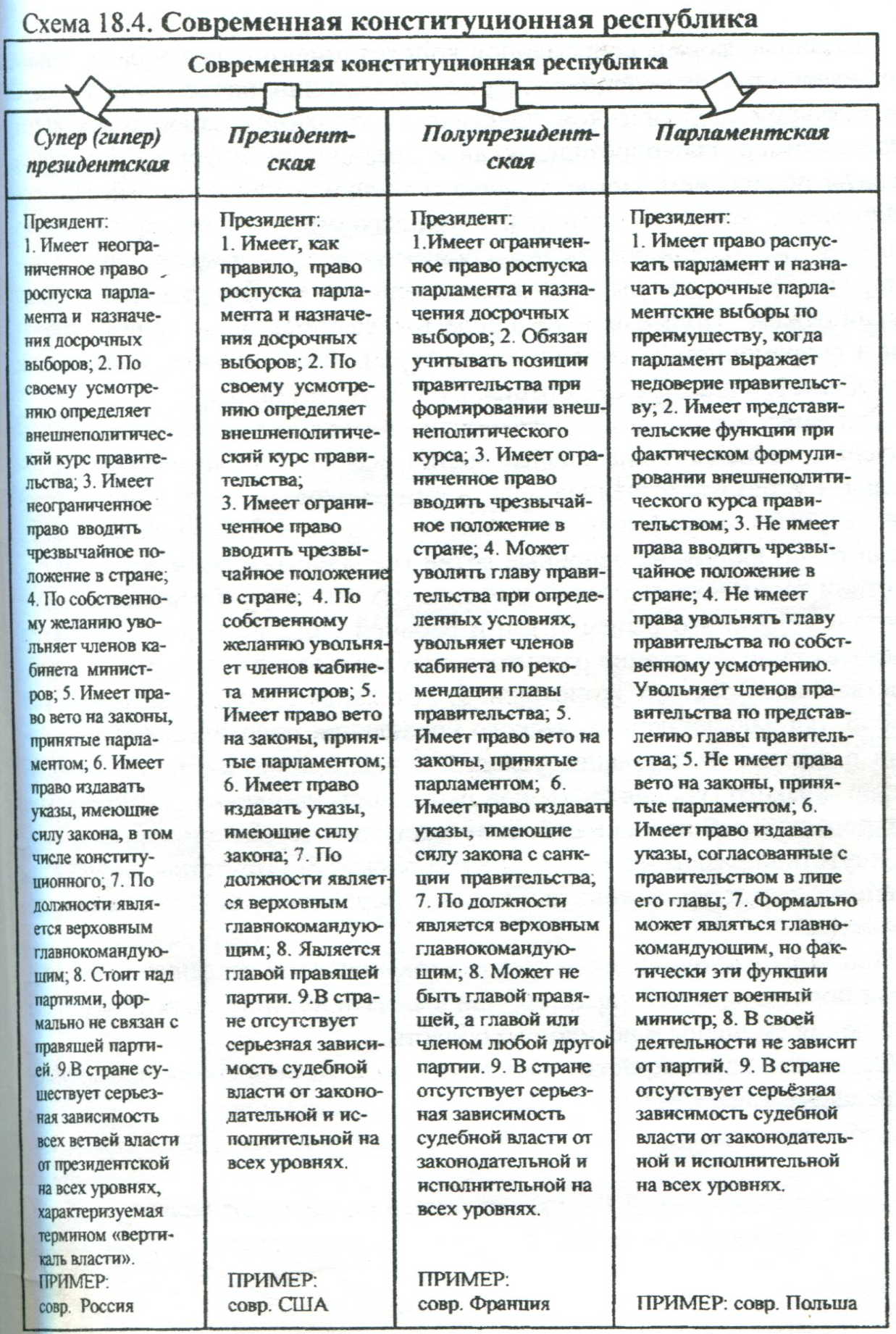

Рассмотрим более подробно современные формы конституционной республики.

В суперпрезидентской республике Президент:

Имеет неограниченное право роспуска парламента и назначение досрочных выборов;

По своему усмотрению определяет внутриполитический и внешнеполитический курс правительства;

Имеет неограниченное право вводить чрезвычайное положение в стране; 1

По собственному желанию увольняет членов кабинета министров;

Имеет право вето на законы, принятые парламентом;

Имеет право издавать указы, имеющие силу закона, в том числе конституционного;

По должности является верховным главнокомандующим;

Стоит над партиями, формально не связан с правящей партией.

В стране существует серьезная зависимость всех ветвей власти от президентской на всех уровнях, характеризуемая термином «вертикаль власти».

В качестве примеров можно привести форму правления в современной России, а также в Чили в последние годы нахождения у власти А. Пиночета.

При президентской форме правления Президент:

Имеет, как правило, право роспуска парламента и назначения досрочных выборов;

По своему усмотрению определяет внешнеполитический курс правительства;

Имеет ограниченное право вводить чрезвычайное положение в стране;

По собственному желанию увольняет членов кабинета министров;

Имеет право вето на законы, принятые парламентом;

Имеет право издавать указы, обладающие силой закона;

По должности является верховным главнокомандующим;

Является главой правящей партии;

В стране отсутствует серьезная зависимость судебной власти от законодательной и исполнительной на всех уровнях.

В качестве примеров такой формы государственного правления приведем современные США, большинство стран Латинской Америки.

При полупрезидентской республике Президент:

Имеет ограниченное право роспуска парламента и назначения досрочных выборов;

Обязан учитывать позиции правительства при формировании внешнеполитического курса;

Имеет ограниченное право вводить чрезвычайное положение в стране;

Может уволить главу правительства при определенных условиях, увольняет членов кабинета по рекомендации главы правительства

Имеет право вето на законы, принятые парламентом;

Имеет право издавать указы, имеющие силу закона с санкции правительства;

По должности является верховным главнокомандующим;

Может не быть главой правящей, а главой или членом любой другой партии.

В стране отсутствует серьезная зависимость судебной власти от законодательной и исполнительной на всех уровнях.

В качестве примеров приведем формы правления в таких современных государствах, как Франция, Финляндия, Украина и др.

При парламентской форме государственного правления Президент:

Имеет право распускать парламент и назначать досрочные парламентские выборы по преимуществу, когда парламент выражает недоверие правительству;

Имеет представительские функции при фактическом формулировании внешнеполитического курса правительством;

Не имеет права вводить чрезвычайное положение в стране;

Не имеет права увольнять главу правительства по собственному усмотрению. Увольняет членов правительства по представлению главы правительства;

Не имеет права вето на законы, принятые парламентом;

Имеет право издавать указы, согласованные с правительством в липе его главы;

Формально может являться главнокомандующим, но фактически эти функции исполняет военный министр;

В своей деятельности не зависит от партий.

В стране отсутствует серьезная зависимость судебной власти от законодательной и исполнительной на всех уровнях.

В качестве примеров приведем формы правления в современных Польше, ФРГ, и др. странах.

Основные положения изложенного представлены в схеме 18.4.

Указанные формы современной конституционной республики также в определённых отношениях могут являться лишь идеальными типами, и в реальной политической практике дополняются рядом иных черт. Так, например, гиперпрезидентская и президентская формы правления чреваты появлением «мягкого авторитаризма» или «полицейского государства», которые постепенно трансформируют демократическую форму политической организации общества в авторитаризм и/или тоталитаризм. Это может быть как режим «личной власти», так и олигархический режим. Примеры такого рода трансформаций мы видим в истории и современном состоянии таких стран, как Германия, Италия, ряд республик бывшего СССР, Греция, Сингапур, Чили, и др.

Для «мягкого авторитаризма» или «полицейского государства» характерны такие дополнительные черты, как: 1. Относительно бесконтрольная и безответственная власть чиновников, а также армии, полиции, секретных служб и других силовых ведомств. 2. Возможность этих сил активно влиять на основные ветви государственной власти при отсутствии таких возможностей у несиловых структур и ведомств. 3. Отсутствие объёмного рынка труда и рабочей силы в стране. 4. Наличие неэффективного и крайне раздутого государственного аппарата и государственного сектора экономики. 5. Тотальная бедность населения как способ социально-экономического управления политическими процессами в стране. 6. Создание условий и реализация программ относительно низкого уровня трудовой миграции населения, практическое прикрепление работника к рабочему месту или территории проживания. 7. Отсутствие развитого рынка аренды жилья. 8. Отсутствие негосударственных структур и конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При этом в «полицейском государстве» силовое давление или угроза силой носят открытый характер, при «мягком авторитаризме» властные отношения смещены в несиловую область.

Основные характеристики «полицейского государства» представлены на схеме 18.5.

Под формой государственного устройства будем понимать административно-территориальное устройство государства в контексте его отношений с собственными частями, центральными и местными органами.

Современное государство имеет две формы – простую (унитарную) и сложную (федеративную). Особое место занимает конфедерация.

Унитарным называют такое государство, составляющие элементы которого не имеют характеристик государственности, управление осуществляется исключительно центральным правительством.

Большинство, около 180, государств в современном мире – унитарные.

Унитарные государства делятся на централизованные и децентрализованные.

Примерами централизованных государств, в которых отсутствует широкая автономия регионов и ярко выражена ориентация на исполнение решений центра являются Великобритания, Швеция, Дания, и др.

Примерами децентрализованных государств, в которых крупные решены имеют широкую автономию, могут иметь и свои законодательные и исполнительные органы власти, но их роль существенно ограничена центром являются Испания, Италия, Франция, и др.

Федеративное - это государства, составные части которого имеют признаки государственности. Например, местные и региональные органы имеют исключительное право принятия тех или иных политических решений.

В современном мире около 20 федеративных государств.

Федеративные государства также подразделяются на централизованные (например, Россия) и децентрализованные (например, США). Основные отличия состоят в степени самостоятельности распоряжения региональным или местным бюджетом.

Конфедерацией называют союз, лигу государств, созданную ради реализации соответствующей цели. Она существует на договорной основе, относительно непродолжительное время. Конфедерация не имеет суверенитета, в ее представительных органах делегаты представляют независимые государства. Субъекты конфедерации имеют право признавать или не признавать акты конфедеративной власти.

Сказанное резюмируется в схеме 18.6.