- •Рецензенты:

- •Содержание

- •Рабочая программа

- •Примерное распределение дней учебно-полевой практики

- •Введение

- •1. Деревья и кустарники

- •2. Растения хвойного леса.

- •3. Растения суходольного и пойменного луга

- •4. Растения водоемов и болот

- •5. Сорные и рудеральные растения

- •2. Методические указания летней учебной практики

- •2.1. Экскурсионное снаряжение и оборудование

- •2.2. Инструкция по технике безопасности

- •2.3. Правила сбора растений в природе

- •2.4. Засушивание растений в бумаге и монтировка гербария

- •2.5. Определение растений

- •2.6. Методика описания растительного сообщества

- •2.7. Примерная тематика самостоятельных работ

- •2.8. Оформление полевого дневника

- •2.9. Зачет по учебно-полевой практике

- •2.10. Темы и содержание экскурсий

- •Тема №1: Вводная экскурсия. Методика описания и определения растений. Методы сбора и гербаризации растений

- •Тема№2: Весенние явления в жизни растений. Первоцветы.

- •Семейство Лютиковые (Ranunculaceae)

- •Семейство Яснотковые или Губоцветные

- •Тема №3: Деревья и кустарники широколиственно-еловых лесов

- •Тема №4: Растения хвойного леса

- •Сосновые леса

- •Еловые леса

- •Тема №5: Растения суходольного и пойменного луга

- •Семейство Бобовые (Fabaceae)

- •Семейство Мятликовые или Злаки

- •Семейство Розовые (Rosaceae)

- •Тема №6: Растения водоемов и болот

- •Экосистемы озер и прудов

- •Лотические экосистемы

- •Типология и растительность болот

- •Семейство Осоковые (Суреrасеае)

- •Тема №7: Сорные и рудеральные растения

- •Семейство Астровые или Сложноцветные (Asteraceae)

- •Семейство Капустные или Крестоцветные

- •2.11. Охраняемые растения брянской области

- •3. Основные экологические группы высших растений

- •3.1. Приспособления растений к условиям

- •Анатомо-морфологические и биологические особенности водных и прибрежных растений

- •3.2. Приспособления растений к почвенным условиям

- •4. Жизненные формы и экобиоморфы растений.

- •II. Плод и семя

- •III. Вегетативные органы

- •Брянский государственный университет имена академика и. Г. Петровского

- •Бланк описания лугового фитоценоза №

- •Общий флористический состав фитоценоза

- •Брянский государственный университет имена академика и. Г. Петровского

- •Бланк описания лесного фитоценоза №

- •Общий флористический состав фитоценоза по ярусам

- •Вегетативные и генеративные органы растения

- •241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14

Вегетативные и генеративные органы растения

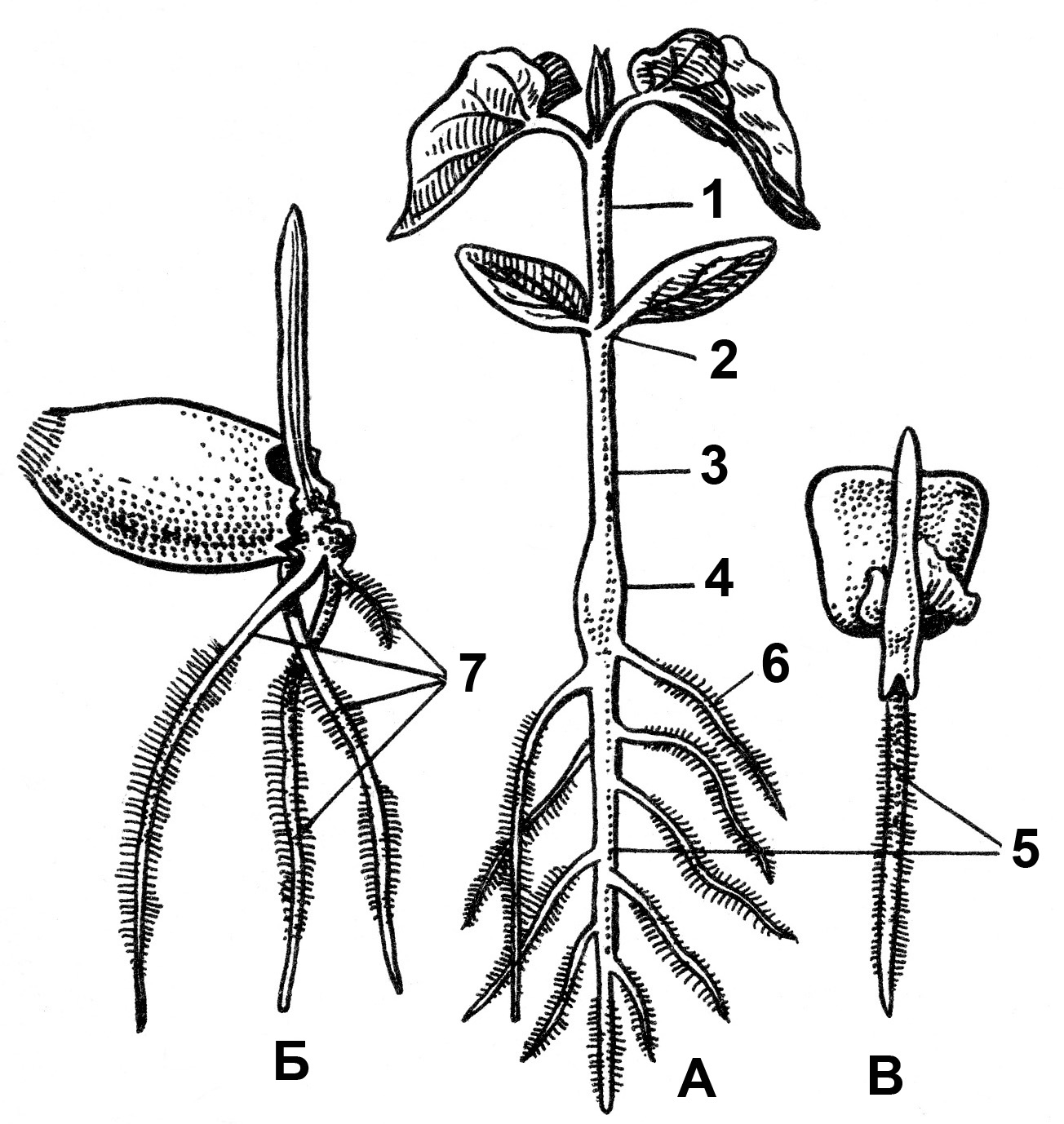

Рис. 1. Строение проростков

(А – фасоли, Б – пшеницы и В – кукурузы)

1 – растущий эпикотиль (первое междоузлие главного побега), 2– узел семядолей, 3– растущий гипокотиль, 4 – корневая шейка, 5 – главный корень, 6 – боковые корни, 7 – придаточные корни.

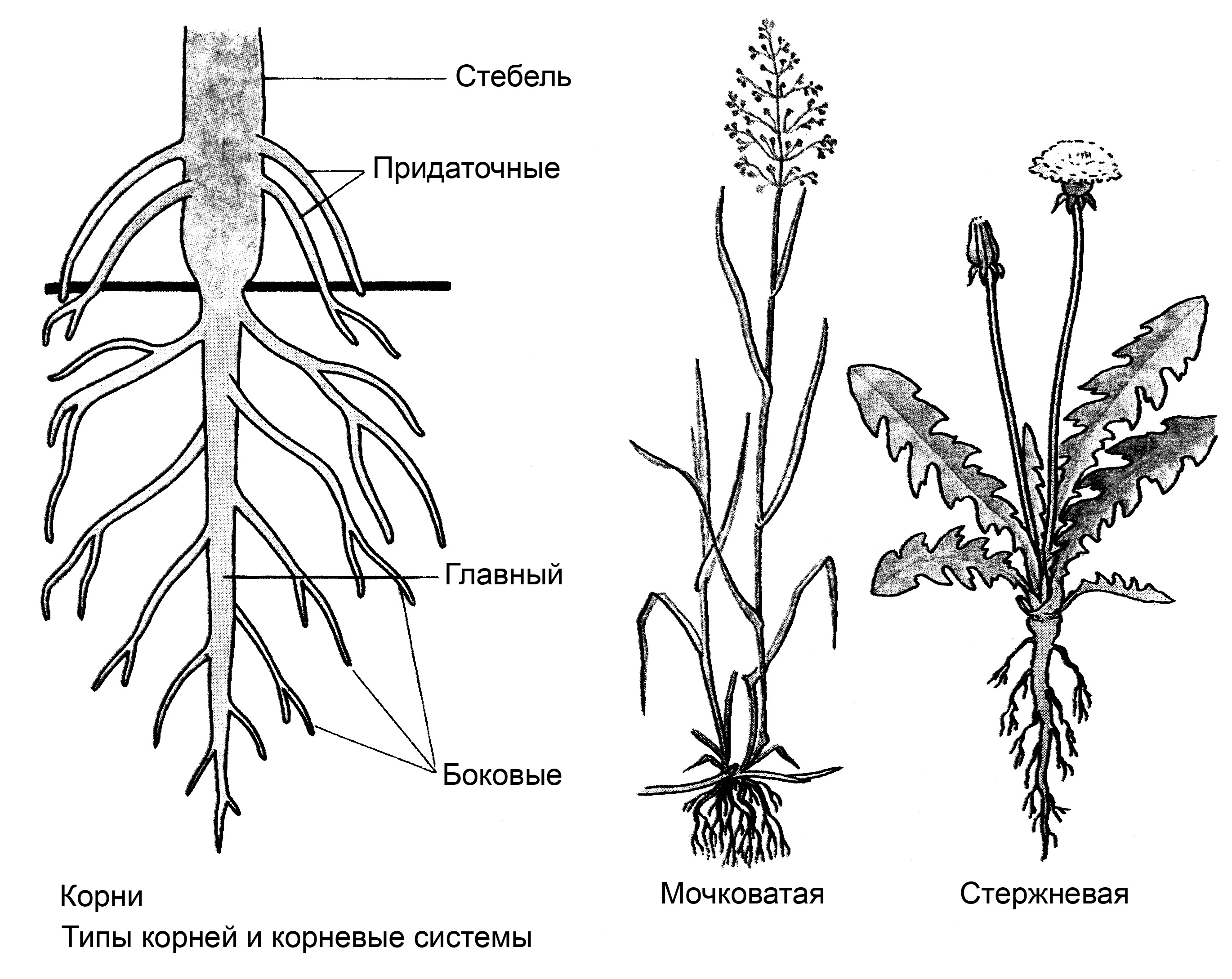

Рис. 2. Типы корней и корневых систем

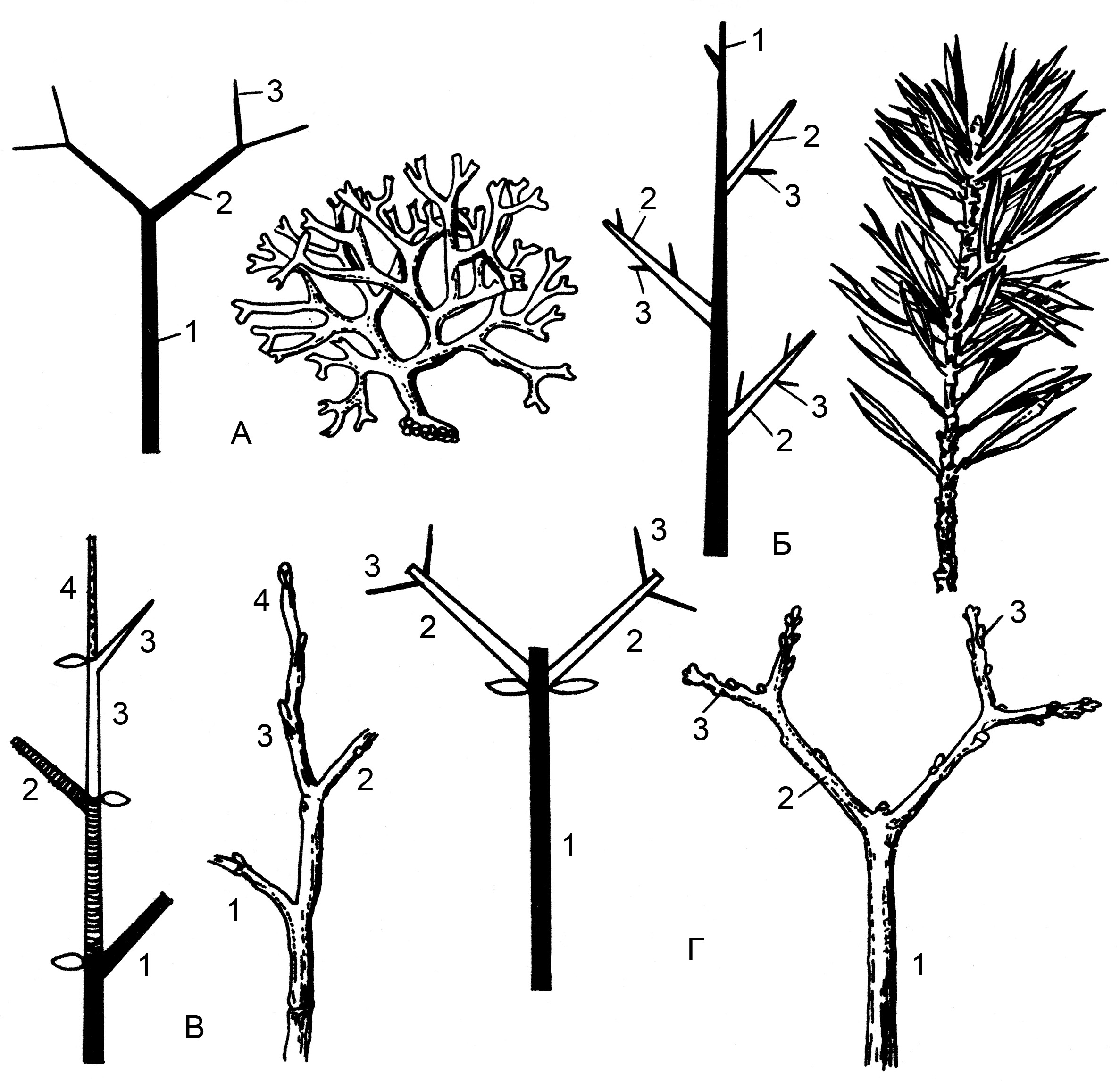

Рис 3. Типы ветвления

А – схема дихотомического ветвления (водоросль диктиота),

Б – схема моноподиального ветвления (побег сосны),

В – схема симподиального ветвления по типу монохазия (побег черемухи),

Г – схема симподиального ветвления по типу дихазия (побег сирени).

Рис. 4 Формы поперечного сечения стебля

А. – округлый; Б – сплюснутый; В – трехгранный; Г – четырехгранный;

Д – многогранный; Е – ребристый; Ж – бороздчатый; З, И – крылатые

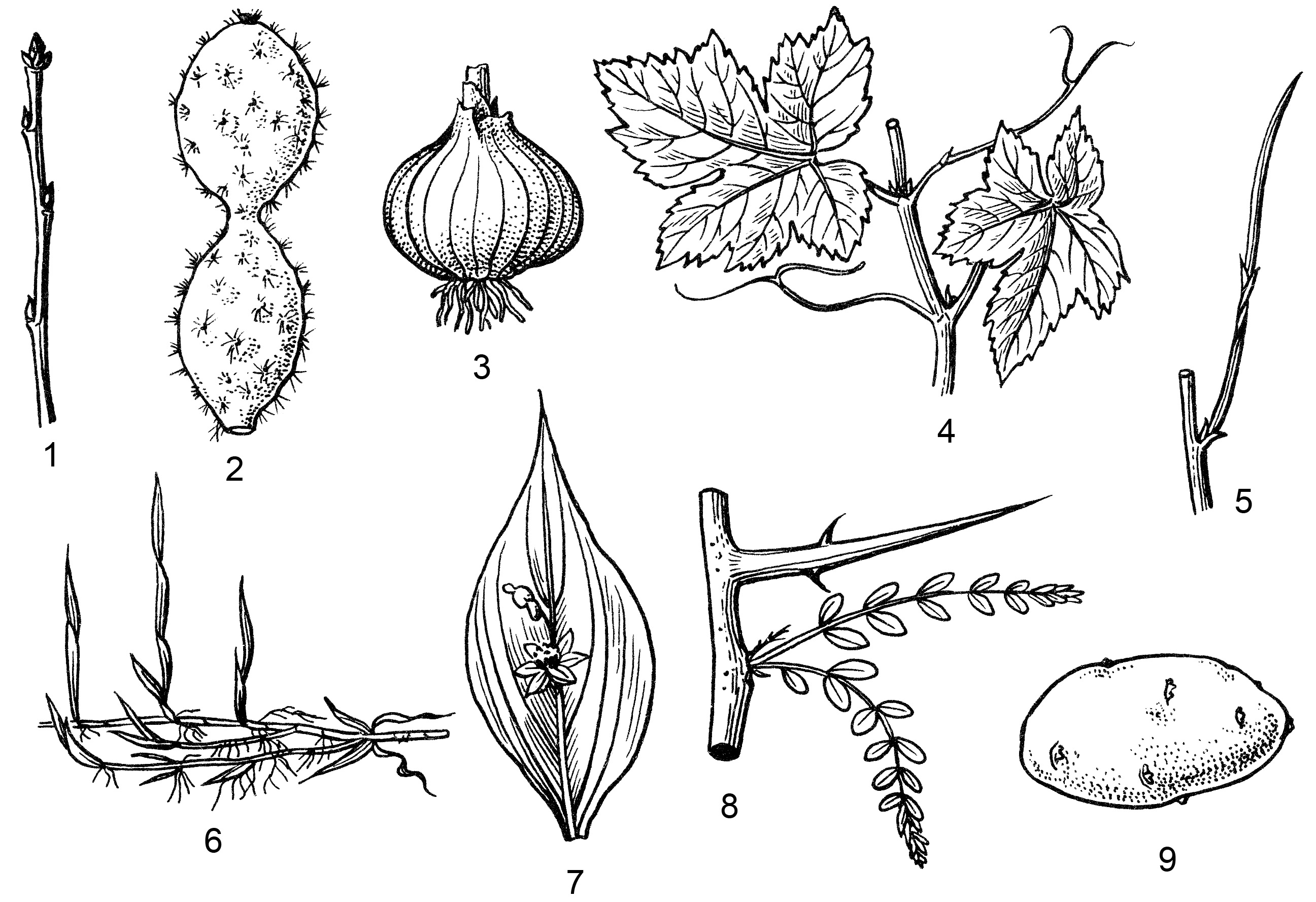

Рис. 5. Видоизменения (метаморфозы) побега

1 – обычный удлиненный побег, 2 – мясистый побег кактуса с редуцированными листьями, З – луковица лука, 4 – усы (видоизмененные соцветия) винограда, 5 – зеленый безлистный фотосинтезирующий побег дрока, 6– корневища пырея, 7 – филлокладии иглицы, 8 – колючка гледичии, 9 – клубень картофеля.

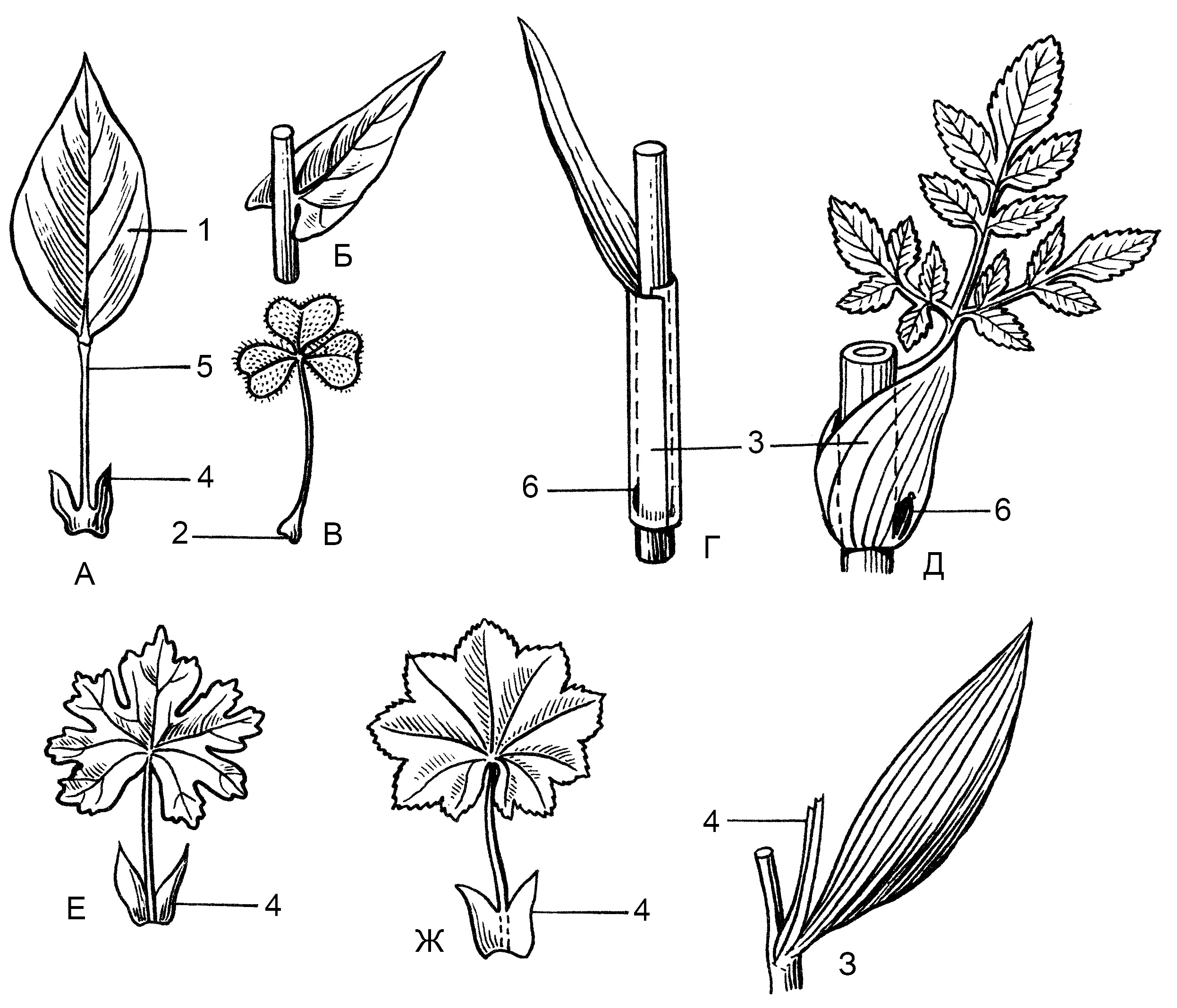

Рис. 6. Простые листья

А – черешковый, Б – сидячий, В – с подушечкой в основании черешка, Г и Д – влагалищные, с прилистниками: свободными – Е, прирастающими к черешку – Ж, пазушными срастающимися – В. 1 – пластинка, 2 – основание черешка, 3 – влагалище, 4– прилистники, 5 – черешок, 6 – пазушная почка

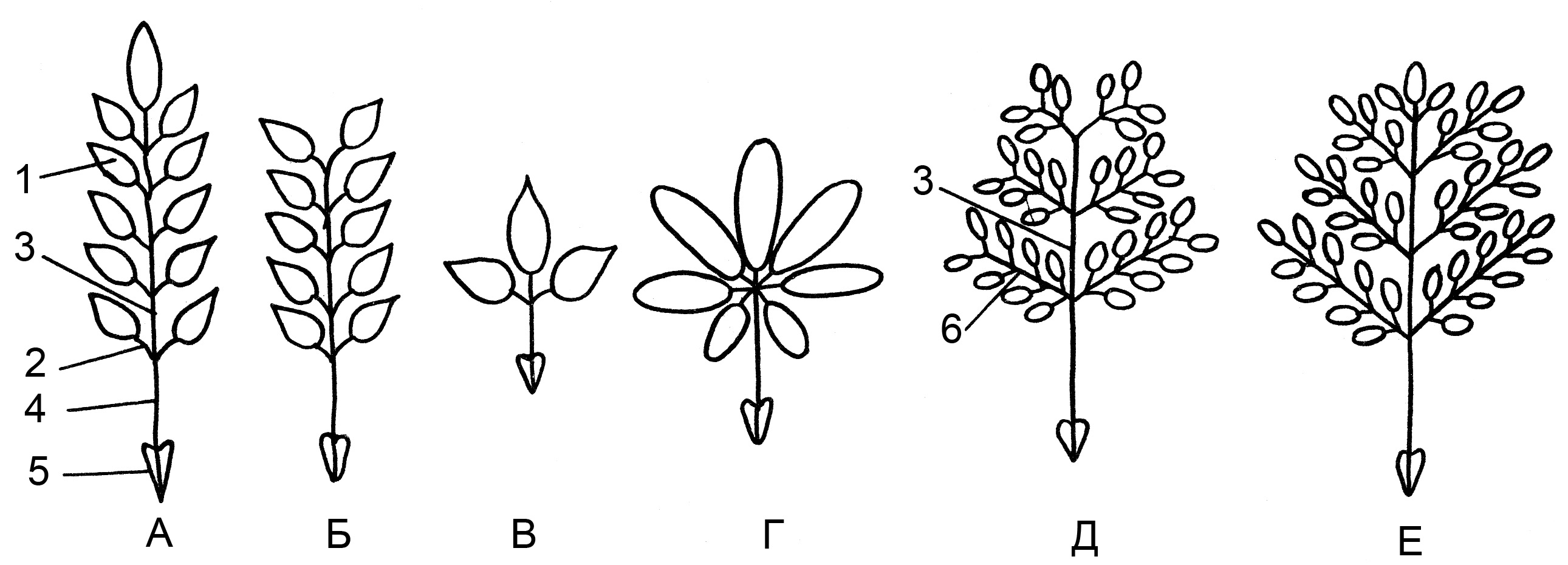

Рис. 7. Сложные листья

А – непарноперистосложный, Б – парноперистосложный, В – тройчатосложный Г – пальчатосложный, Д – дваждыпарноперистосложный, Е – дваждынепарноперистосложный. 1 – листочек, 2– черешочек, 3 – рахис, 4– черешок, 5 – прилистники, б – рахис второго порядка

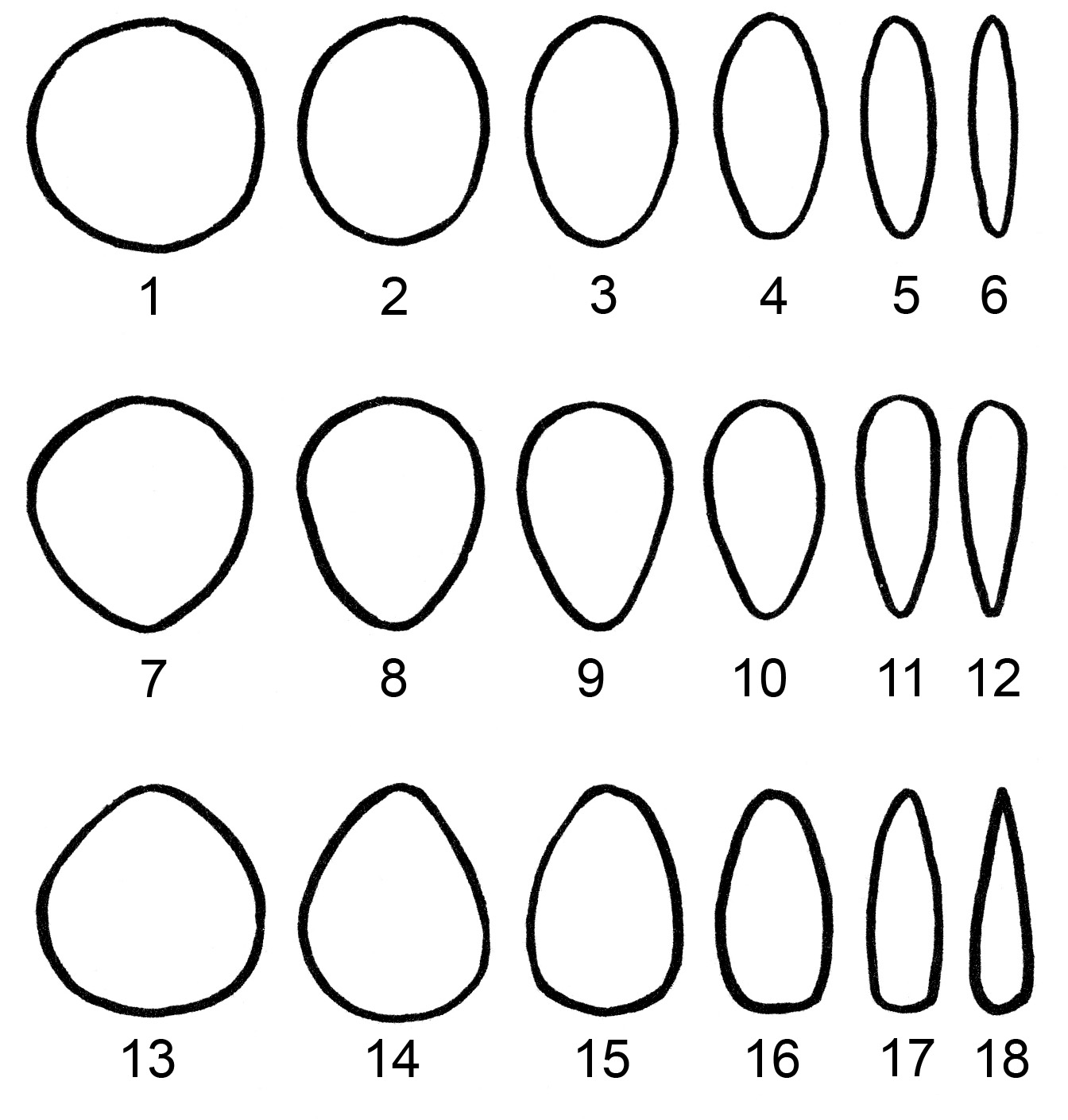

Рис. 8. Форма листовой пластинки

1 – округлая, 2 – почти округлая, 3 – широкоэллиптическая, 4 – эллиптическая, 5 – продолговатая, 6 – узкоэллиптическая, 7 – округлообратнояйцевидная, 8 – почти округлообратнояйцевидная, 9 – широкообратнояйцевидная, 10 – обратнояйцевидная, 11 – узкообратнояйцевидная, 12 – обратноланцетная, 13 – округлояйцевидная, 14 – почти округлояйцевидная, 15 – широкояйцевидная, 16 – яйцевидная, 17 – узкояйцевидная, 18 – ланцетная. Если длина листа во много раз превышает его ширину, лист называют линейным.

Рис. 9. Главнейшие типы верхушки, основания и

края листовой пластинки

А – верхушки (1 – острая, 2 – оттянутая, 3 – туповатая, 4 – округлая, 5 – выемчатая, 6 – с остроконечием); Б – основания (1 – узкоклиновидное, 2 – клиновидное, 3 – ширококлиновидное, 4 – нисбегающее, 5 – усеченное, 6 – округлое, 7 – выемчатое, 8 – сердцевидное); В – края листа (1 – пильчатый, 2 – двоякопильчатый, З – зубчатый, 4 – городчатый, 5 – выемчатый, 6 – цельный)

Рис. 10. Типы расчленения пластинки простого листа.

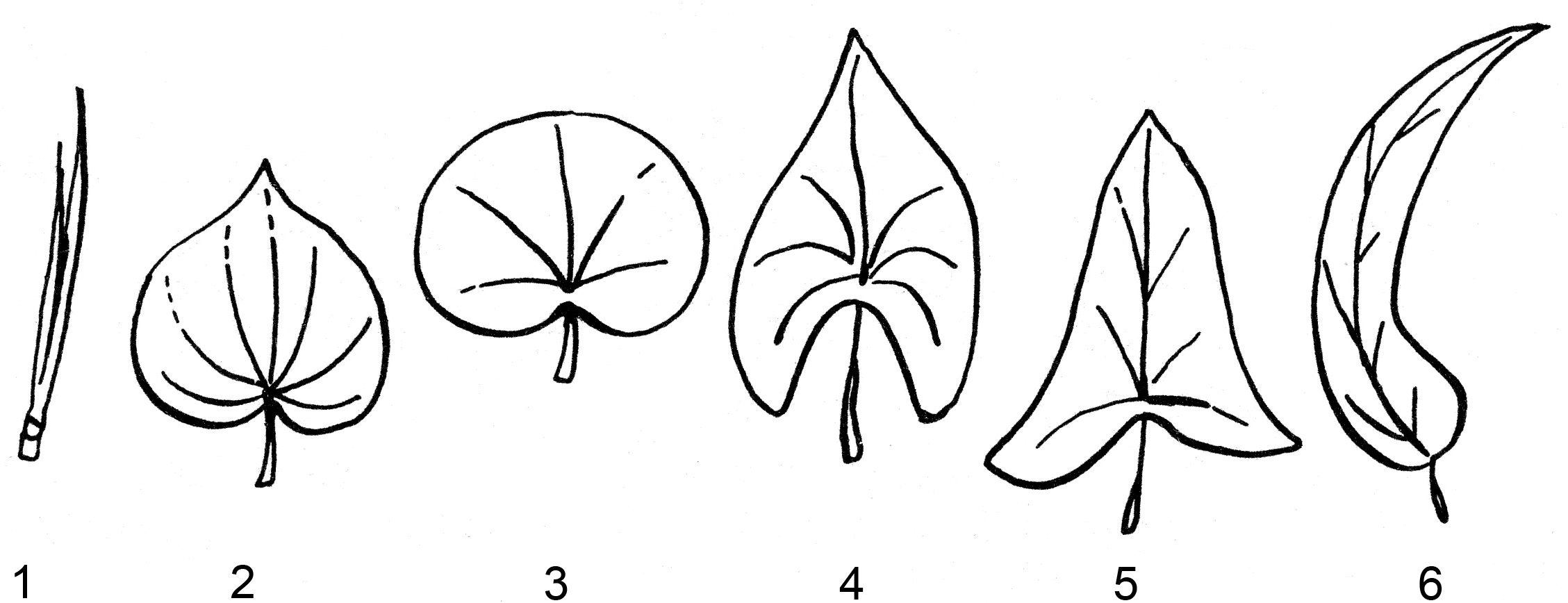

Рис. 11. Особые формы листовых пластинок

1 – игольчатая, 2 – серцевидная, 3 – почковидная, 4 – стреловидная, 5 – копьевидная, 6 – серповидная

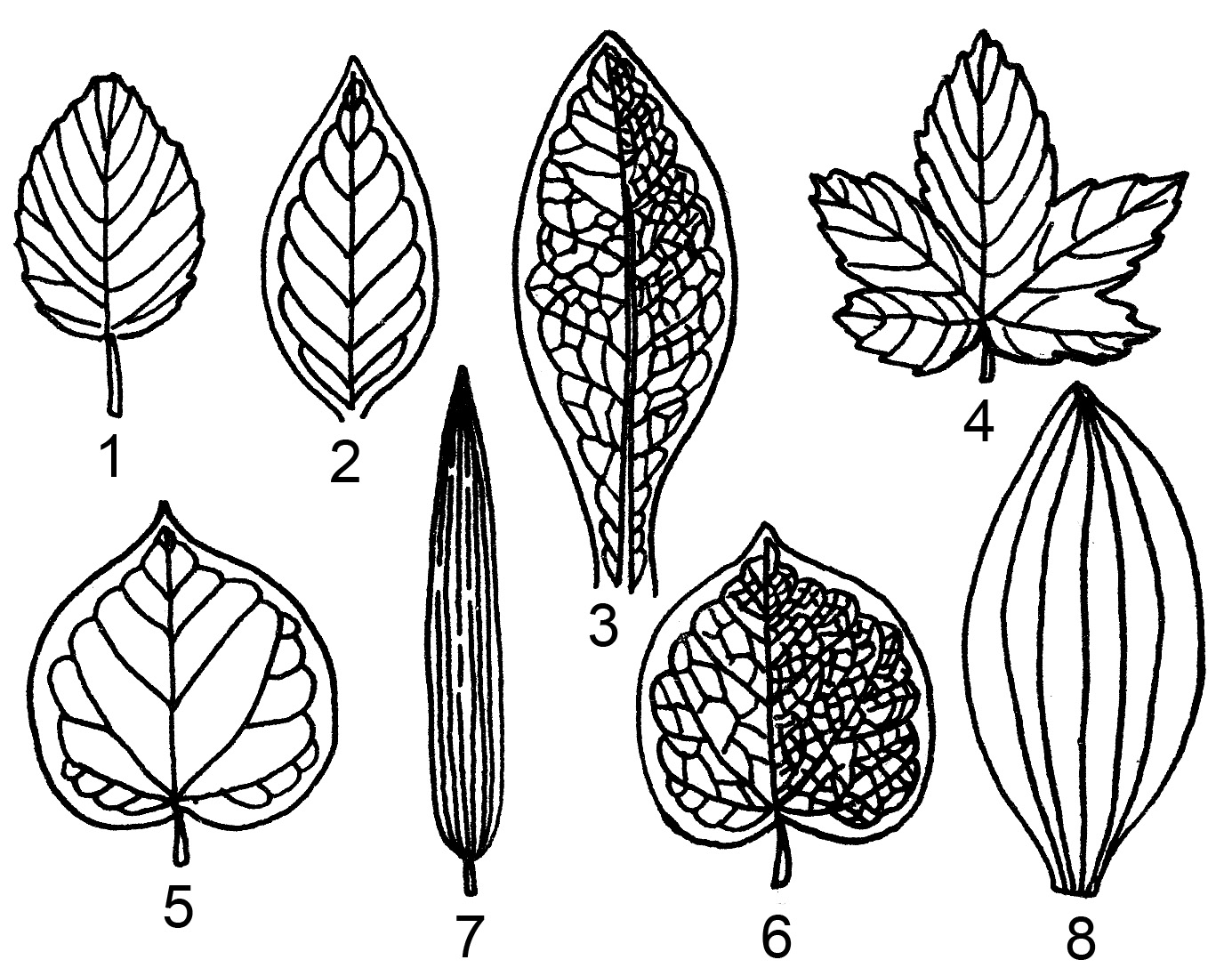

Рис. 12. Главнейшие типы жилкования листьев

1 – перистокраебежное, 2 – перистопетлевидное, 3 – перистосетчатое, 4 – пальчатокраебежное, 5 – пальчатопетлевидное, б – пальчатосетчатое, 7 – параллельное, 8 – дуговидное.

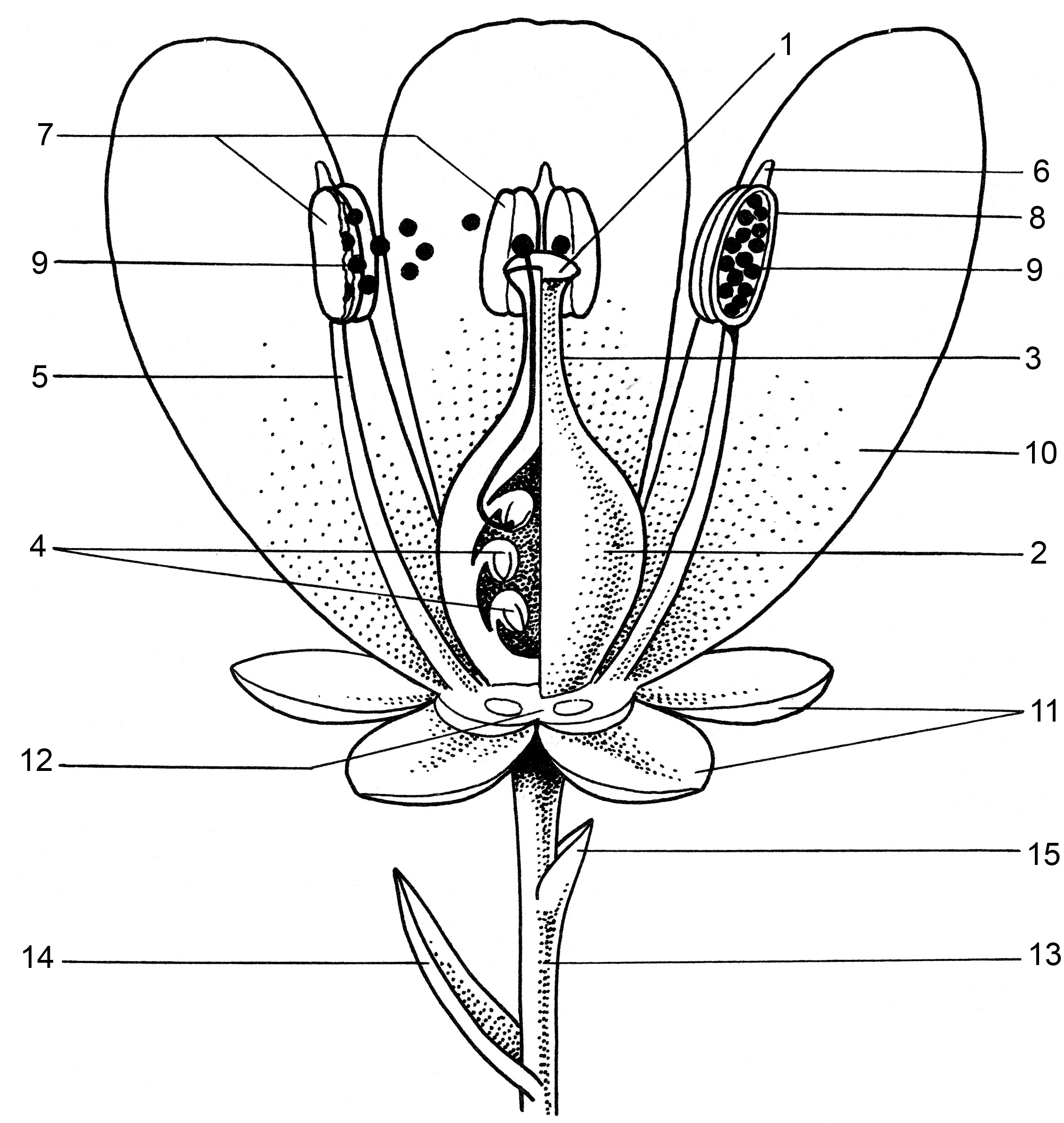

Рис. 13. Обобщенная схема строения цветка

1 – рыльце, 2 – завязь, 3 – столбик, 4 – семязачаток, 5 – тычиночная нить, 6 – связник, 7 – пыльник, 8 – пыльник в разрезе, 9 – пыльцевые зерна, 10 – лепесток, 11 – чашелистик, 12 – цветоложе, 13 – цветоножка, 14 – прицветник, 15 – прицветничек

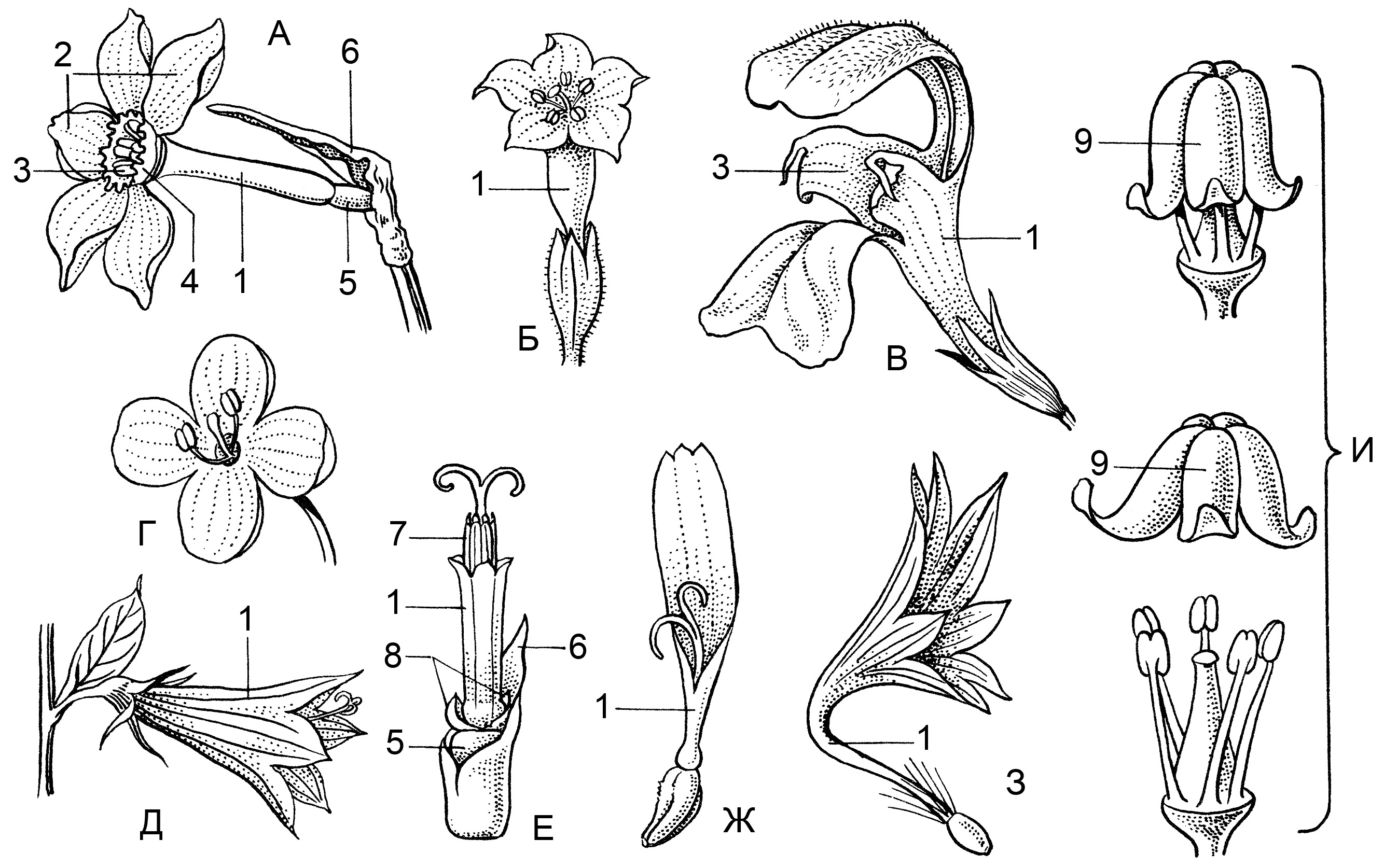

Рис. 14. Некоторые формы сростнолистных венчиков

А – трубчатый, с блюдцевидным отгибом, один из лепестков удален, нарцисса поэтического – Narcissus роеtiсus; Б – воронковидный табака – Nicotiana tabacum; В – двугубый яснотки белой – Lamium album; Г – колесовидный вероники дубравной – Veronica chamaedrys; Д – колокольчатый колокольчика репчатовидного – Campanula rapunculoides; Е – трубчатый подсолнечника – Helianthus annus; Ж – язычковый календулы лекарственной – Calendula officinalis; З – воронковидный василька синего – Centaurea cyanus; И – колпачковый винограда – Vitis vinifera. 1 – трубка венчика, 2 – отгиб, 3 – зев, 4 – привенчик (коронка), 5 – завязь, 6 – прицветный лист, 7 – тычинки, 8– чашелистик, 9 – венчик, опадающий в виде колпачка

Рис. 15. Типы андроцея

1 – четырехсильный (у крестоцветных) 2 – двусильный (характерен для многих губоцветных) 3 – двубратственный (бобовые подсемейства мотыльковых), 4 – андроцей со склеенными в трубку пыльниками (сложноцветные)

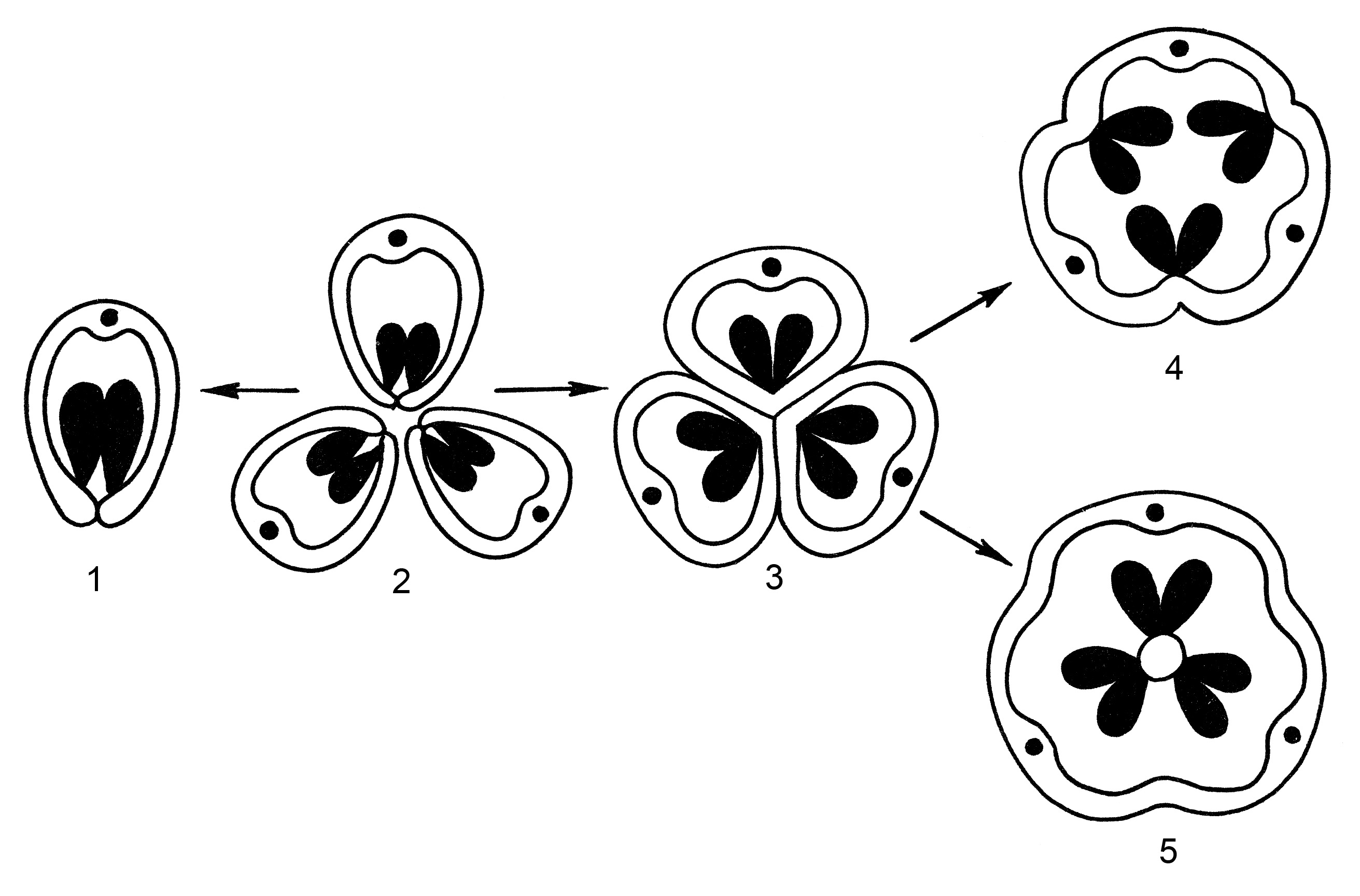

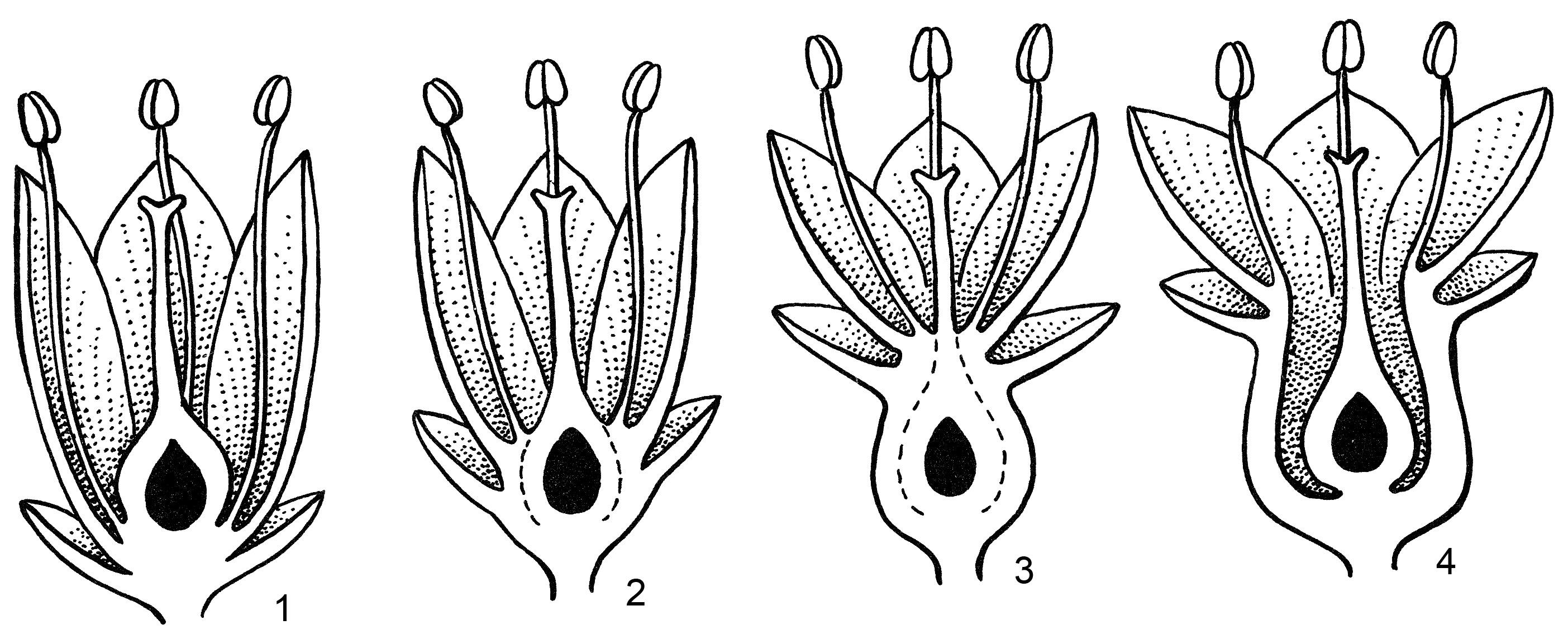

Рис. 16. Образование сложного пестика

1 – простой пестик (один плодолистик, образующий монокарпный гинецей), 2 – апокарпный гинецей, состоящий из нескольких свободных плодолистиков (простых пестиков), 3–5 – ценокарпный гинецей, представленный сложным пестиком, состоящим из нескольких в разной степени срастающихся плодолистиков (простых пестиков)

Рис. 17. Типы гинецея (поперечный срез) и вероятное

направление его специализации

1 – монокарпный, 2– апокарпный, 3–5 – ценокарпные типы (3 – синкарпный, 4 – паракарпный, 5 – лизикарпный)

Рис. 18. Типы завязи в зависимости от ее положения

относительно места прикрепления других частей цветка

1 – верхняя, 2 – полунижняя, 3 – нижняя, 4 – верхняя, окруженная стенками гипантия

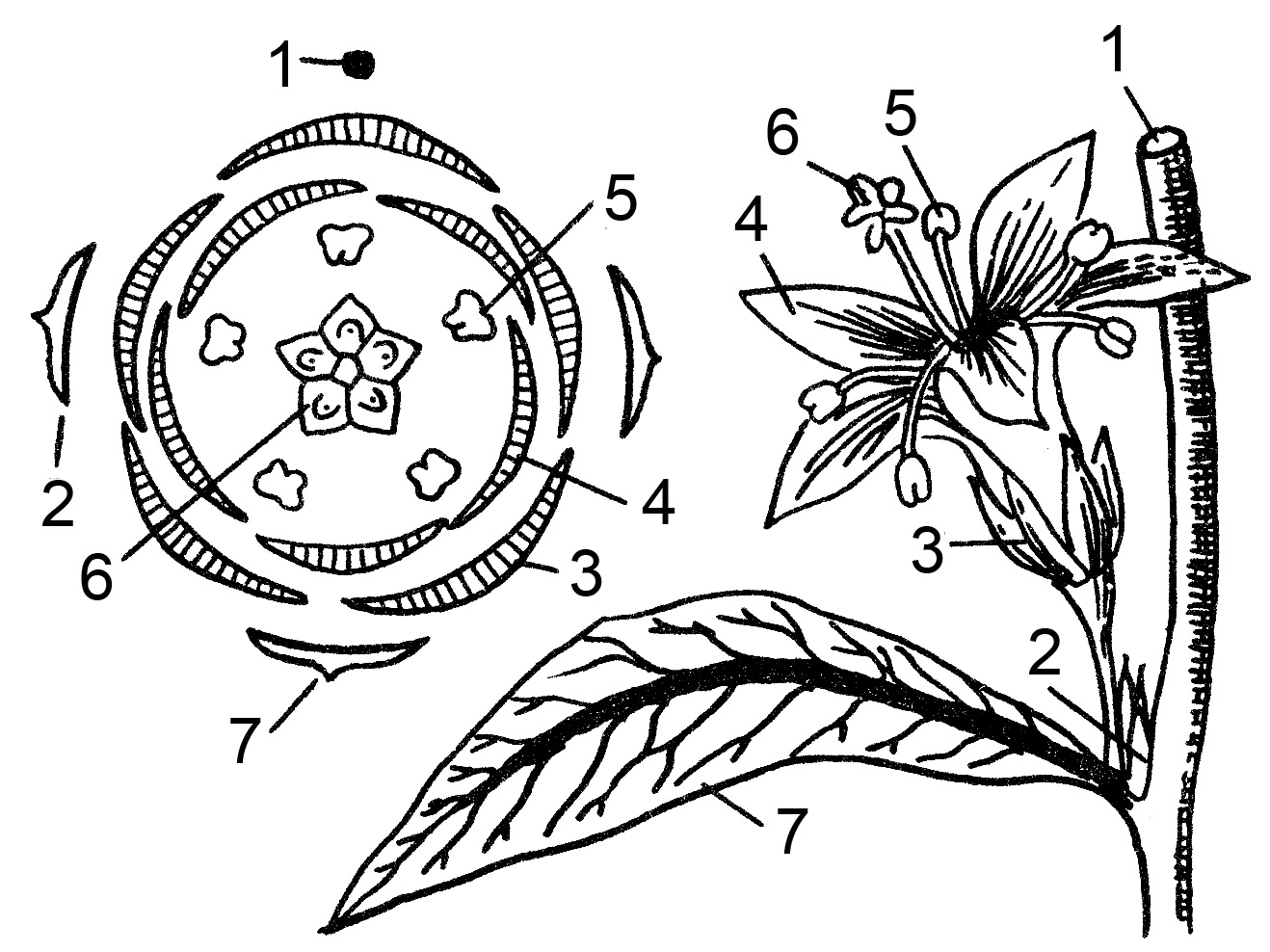

Рис. 19. Построение диаграммы цветка

1 – ось соцветия, 2– прицветник, 3 – чашелистик, 4 – лепесток, 5 – тычинка, б – гинецей, 7 – кроющий лист.

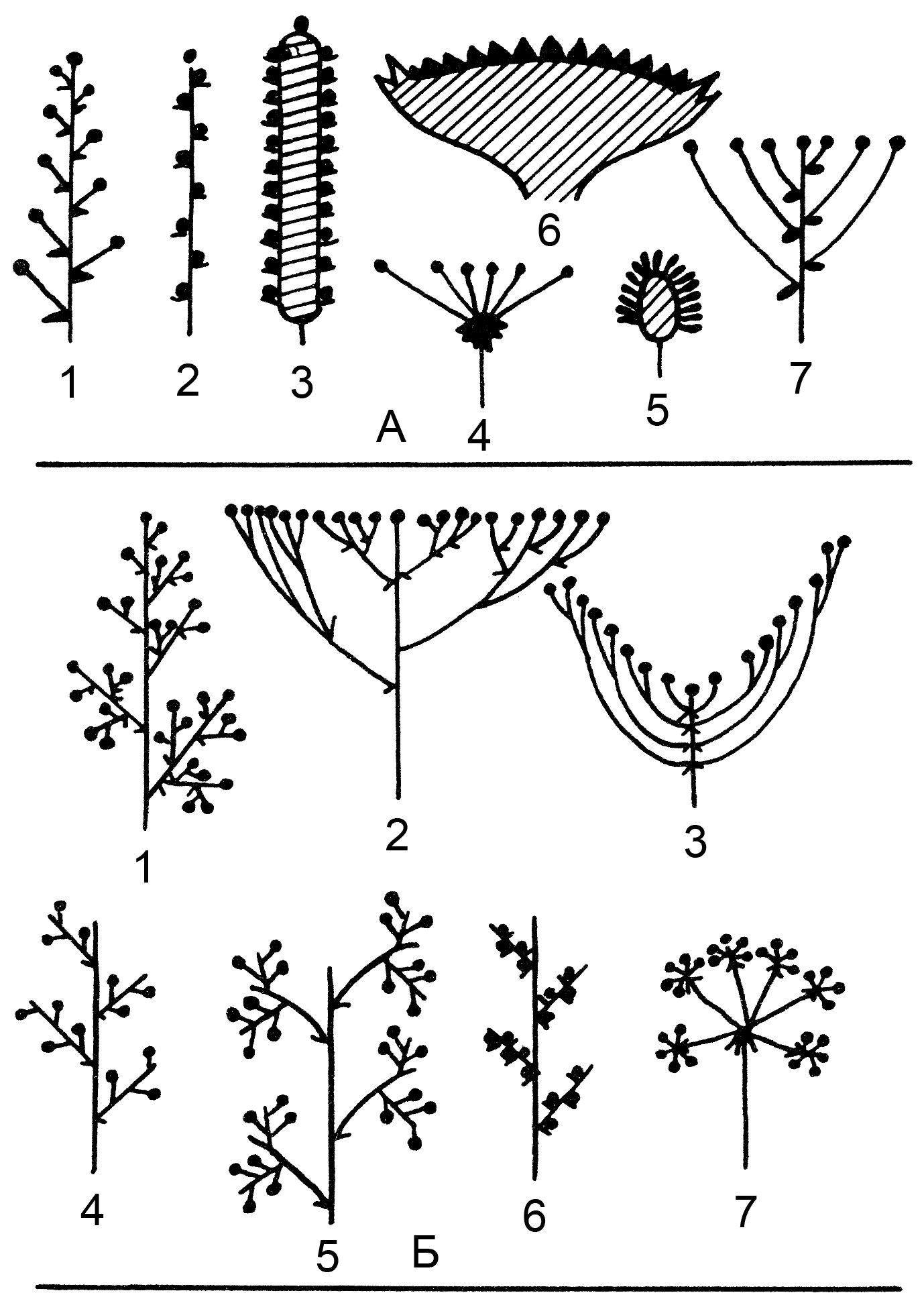

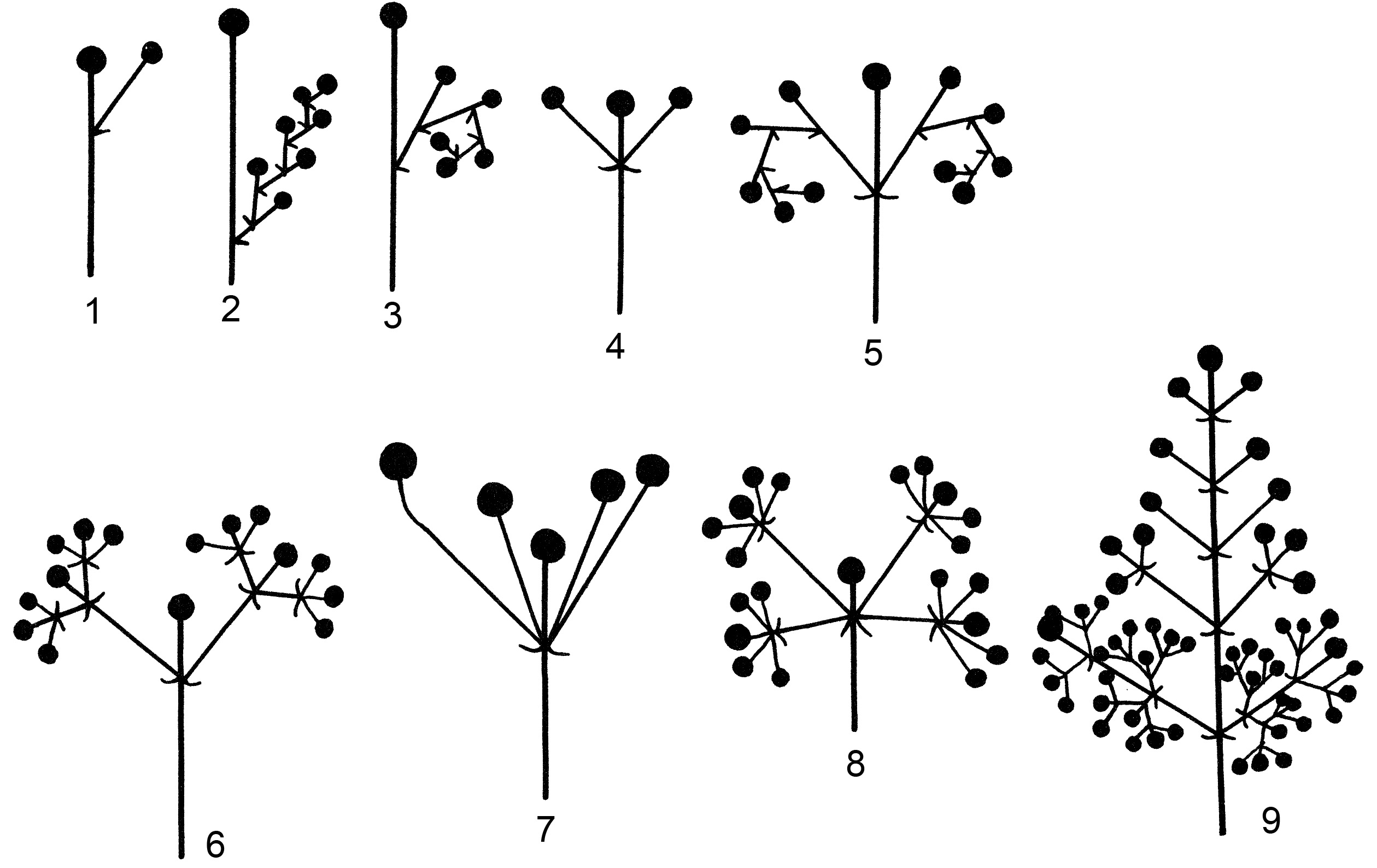

Рис. 20. Типы ботрических соцветий

А – простые ботрические соцветия: 1 – кисть, 2 – колос, 3 – початок, 4 – простой зонтик, 5 – головка, 6 – корзинка, 7 – щиток, Б – сложные ботрические соцветия: Метелка и ее производные: 1 – метелка, 2 – сложный щиток, З– антела. Сложная кисть и ее производные: 4 – двойная кисть, 5 – тройная кисть, 6 – двойной колос 7 – сложный зонтик.

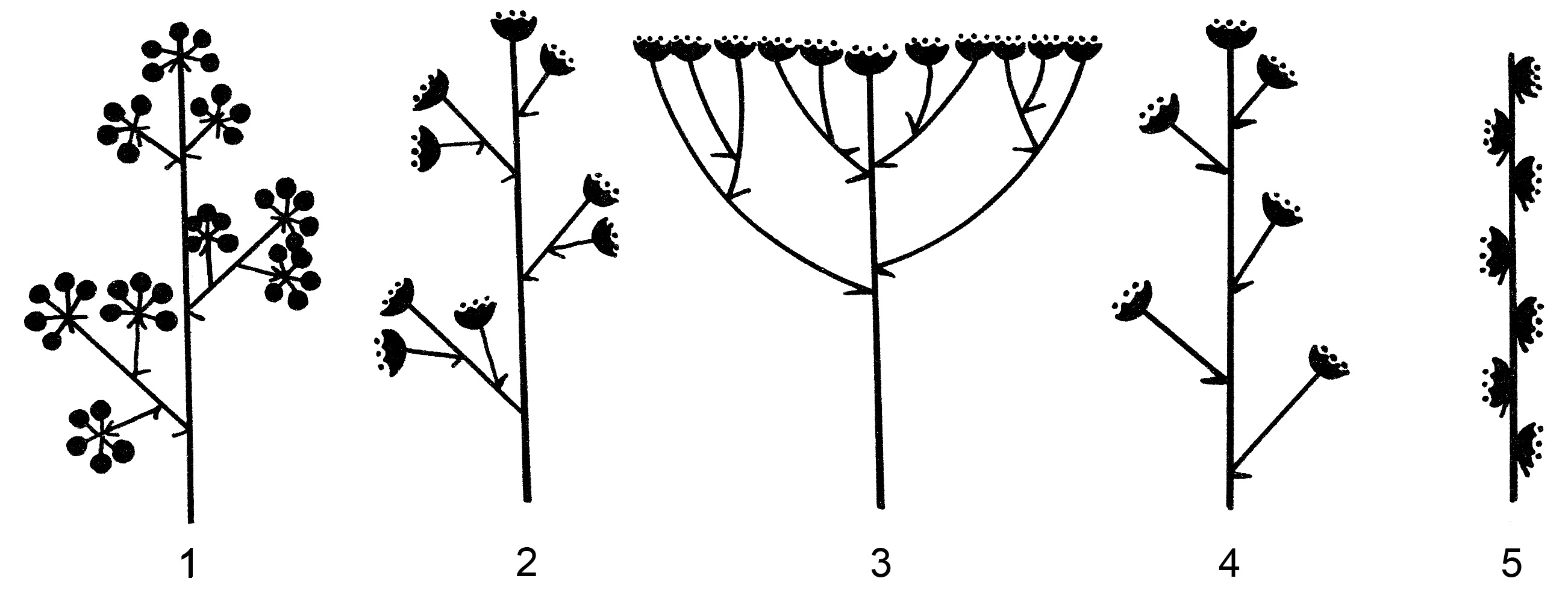

Рис. 21. Примеры агрегатных соцветий

1 – метелка зонтиков, 2 – метелка корзинок, 3 – щиток корзинок, 4 – кисть корзинок, 5 – колос корзинок

Рис. 22. Типы цимозных (1–8) соцветий и пример тирса (9)

монохазии (1 – «элементарный» монохазий, 2 – извилина, 3 – завиток), дихазии (4 – простой, 5 – двойной, или двойной завиток, 6 – тройной) и плейохазии (7 – простой, 8 – двойной)

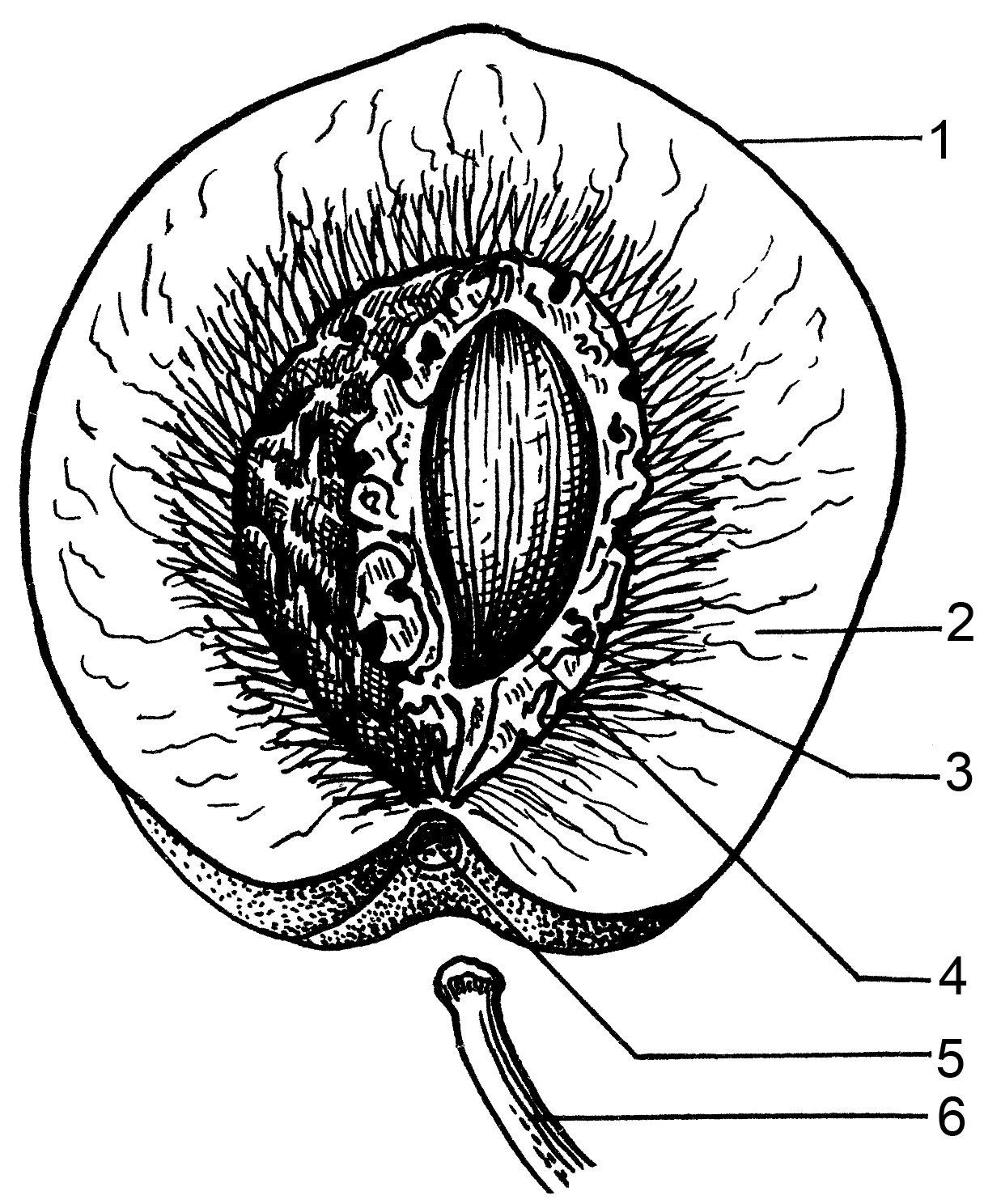

Рис. 23. Строение плода (однокостянки)

персика обыкновенного Persica vulgaris

околоплодник, или перикарпий (1 – экзокарпий, 2 – мезокарпий, 3 – эндокарпий), 4 – семя, 5 – след плодоножки, 6 – плодоножка.

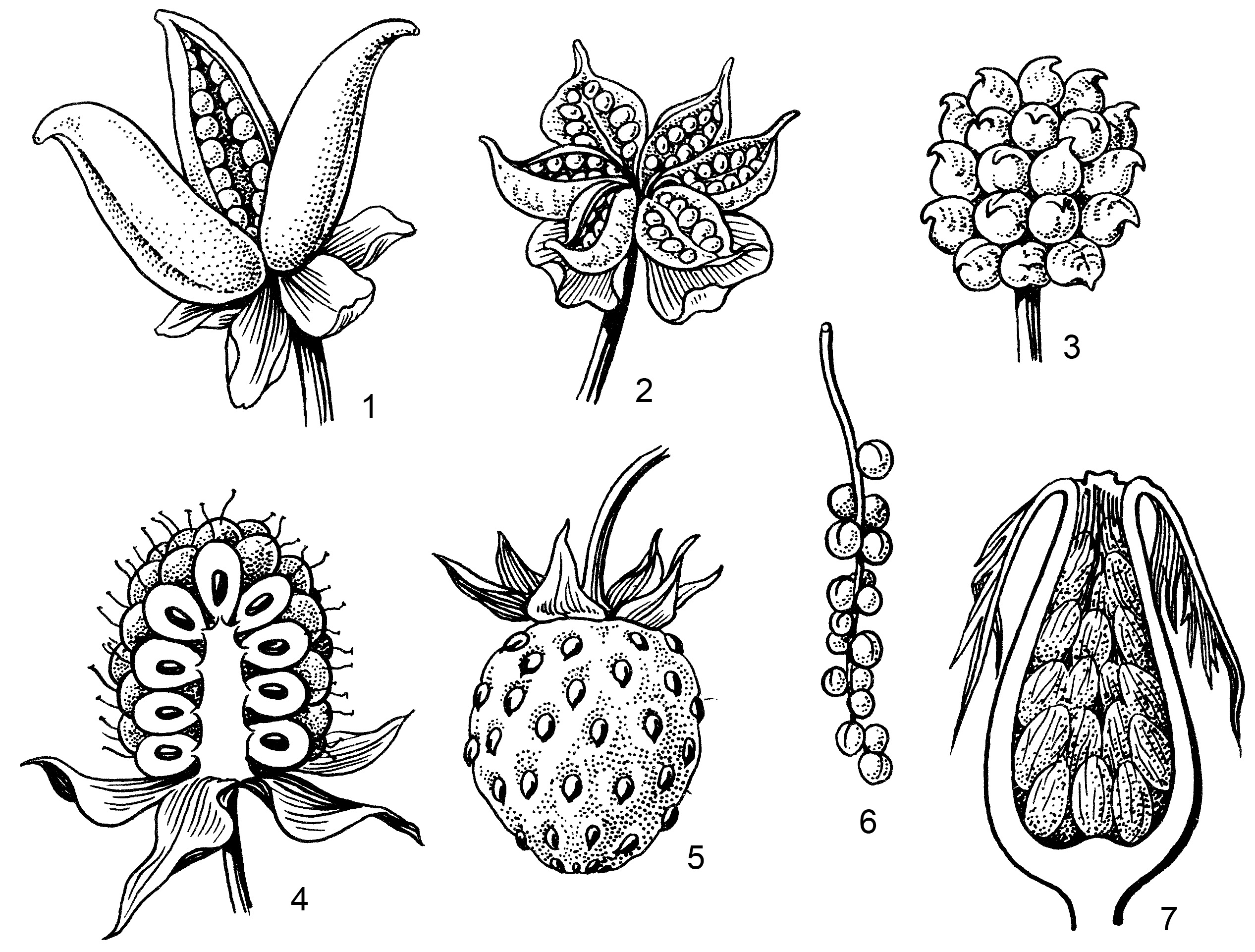

Рис. 24. Сухие и сочные апокарпии – плоды, образованные

несколькими (или многими) свободными плодолистиками

1 – сухая многолистовка пиона (Paeonia), 2 – сухая многолистовка калужницы (Caltha), 3 – многоорешек ветреницы (Anemone), лютика (Ranunculus) и других представителей сем. лютиковых, 4 – сочная многокостянка малины, ежевики и других представителей рода Rubus, 5 – многоорешек с разросшимся сочным цветоложем земляники (Fragaria), 6 – сочная многолистовка с удлиненным цветоложем лимонника (Schisandra), 7 – цинародий – многоорешек с разросшимся сочным гипантием шиповника (Rosa)

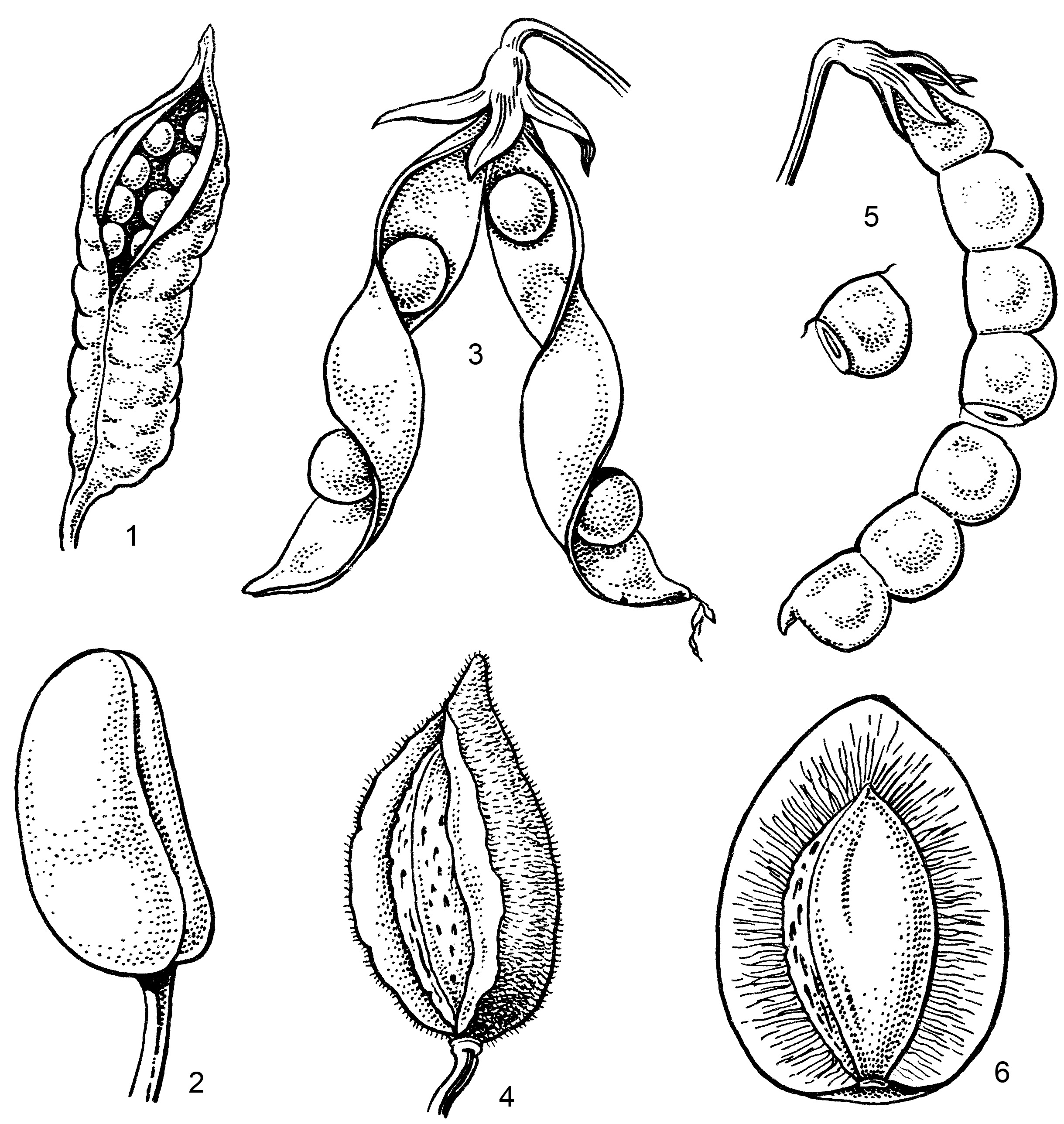

Рис. 25. Сухие и сочные монокарпии – плоды, образованные

одним плодолистиком

1 – сухая однолистовка консолиды (Consolida), 2 – сочная однолистовка воронца (Actaea), 3 – боб горошка (Vicea), 4 – сухая однокостянка миндаля (Hedysarum), 5 – членистый боб копеечника (Amygdalus), 6– сочная однокостянка сливы (Prunus).

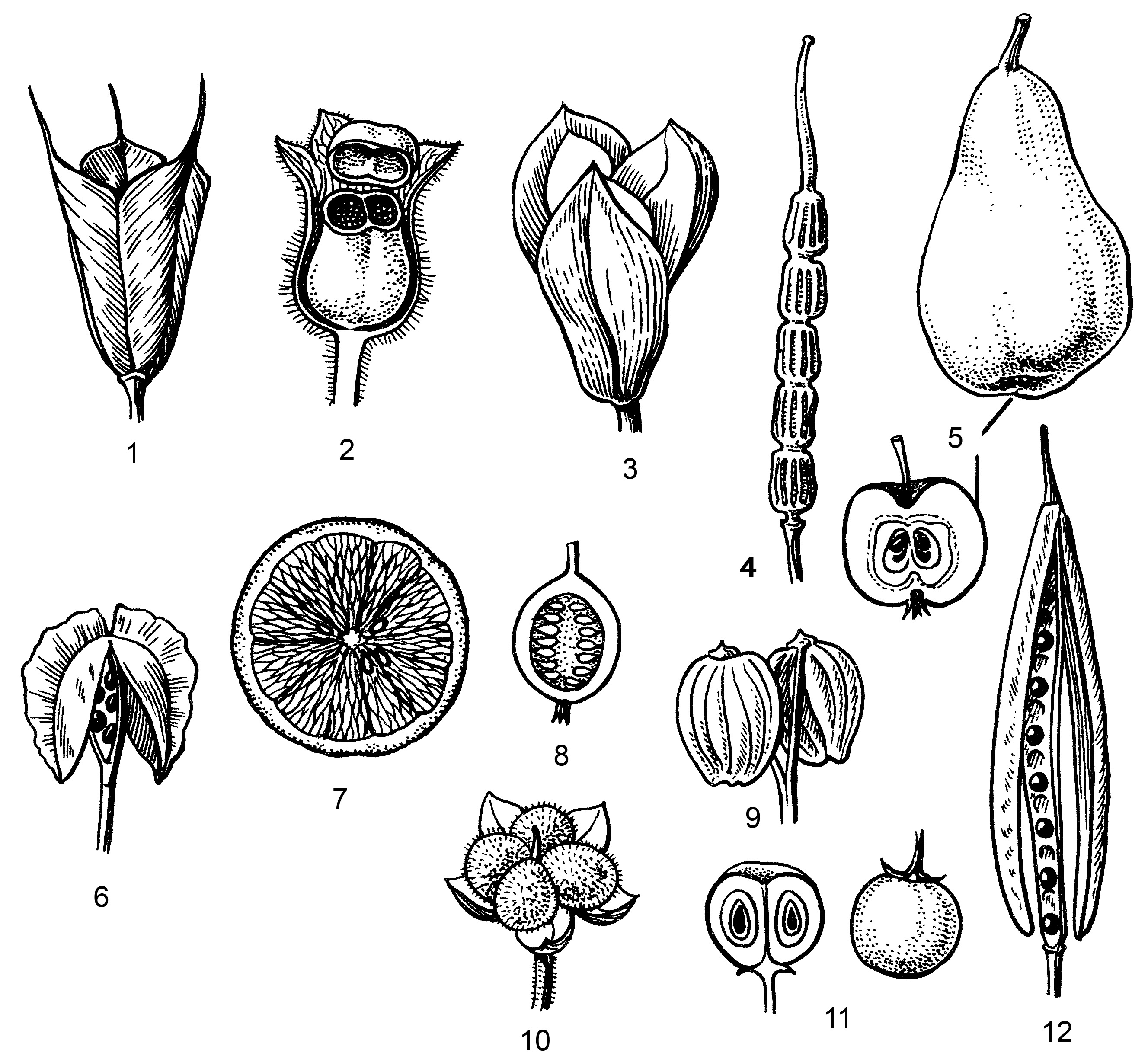

Рис. 26. Сухие и сочные ценокарпии – плоды, образованные

несколькими (или многими) сросшимися плодолистиками

1 – ценокарпная многолистовка водосбора (Aquilegia), 2 – коробочка, вскрывающаяся крышечкой, у белены (Hyoscyamus), 3 – коробочка, вскрывающаяся створками (у представителей разных семейств), 4– членистый стручок дикой редьки (Raphanus), 5 – яблоко представителей подсемейства яблоневых, семейства розоцветных, 6 – стручочек многих видов крестоцветных, 7 – гесперидий, или померанец (апельсина, лимона), рода Citrus, 8 – ягода черники, брусники рода Vaccinium, винограда (Vitis) и многих других, 9 – вариант дробного ценокарпия вислоплодника зонтичных, разделяющийся на две половинки (мерикарпии), 10 – ценобий, распадающийся на четыре орешковидные части – эрема у ряда видов бурачниковых и губоцветных, 11 – ценокарпная многокостянка толокнянки (Arctostaphylos), 12– стручок большинства видов крестоцветных.

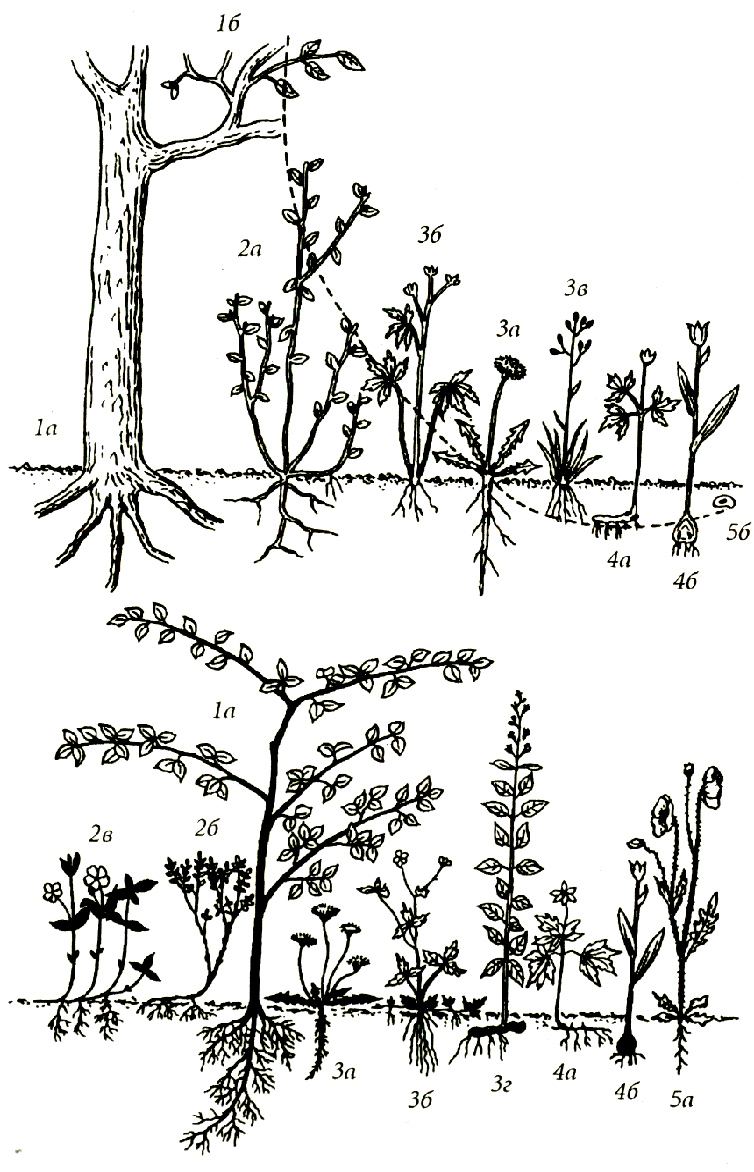

Рис. 27. Жизненные формы по классификации К. Раункиера

На верхнем рисунке пунктиром показано положение почек возобновления, на нижнем – черным цветом зимующие органы, а белым – отмирающие: 1 – фанерофит (а – тополь, б – омела), 2 – хамефит (а – брусника, б – черника, в – барвинок), 3 – гемикриптофит (а – одуванчик, б – лютик, в – овсяница, г – вербейник), 4 – геофит (а – ветреница, б – тюльпан), 5 – терофит (а – мак-самосевка, б – семя)

Жигальцова Людмила Александровна

Харин Андрей Викторович

ПОЛЕВая ПРАКТИКа

ПО ботанике

С ОСНОВАМИ ФИТОЦЕНОЛОГИИ

методические рекомендации

для студентов 1 курса

специальность 050103 – география,

специальность 050101 – химия

Компьютерная верстка Ахромеев Л.М.

Подписано к печати ___.___.09. Формат 60×80 1/16

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл. п.л. 7,5. Тираж 200 экз. Заказ № ____

РИО Брянский государственный университет

имени академика И.Г. Петровского,