- •Рецензенты:

- •Содержание

- •Рабочая программа

- •Примерное распределение дней учебно-полевой практики

- •Введение

- •1. Деревья и кустарники

- •2. Растения хвойного леса.

- •3. Растения суходольного и пойменного луга

- •4. Растения водоемов и болот

- •5. Сорные и рудеральные растения

- •2. Методические указания летней учебной практики

- •2.1. Экскурсионное снаряжение и оборудование

- •2.2. Инструкция по технике безопасности

- •2.3. Правила сбора растений в природе

- •2.4. Засушивание растений в бумаге и монтировка гербария

- •2.5. Определение растений

- •2.6. Методика описания растительного сообщества

- •2.7. Примерная тематика самостоятельных работ

- •2.8. Оформление полевого дневника

- •2.9. Зачет по учебно-полевой практике

- •2.10. Темы и содержание экскурсий

- •Тема №1: Вводная экскурсия. Методика описания и определения растений. Методы сбора и гербаризации растений

- •Тема№2: Весенние явления в жизни растений. Первоцветы.

- •Семейство Лютиковые (Ranunculaceae)

- •Семейство Яснотковые или Губоцветные

- •Тема №3: Деревья и кустарники широколиственно-еловых лесов

- •Тема №4: Растения хвойного леса

- •Сосновые леса

- •Еловые леса

- •Тема №5: Растения суходольного и пойменного луга

- •Семейство Бобовые (Fabaceae)

- •Семейство Мятликовые или Злаки

- •Семейство Розовые (Rosaceae)

- •Тема №6: Растения водоемов и болот

- •Экосистемы озер и прудов

- •Лотические экосистемы

- •Типология и растительность болот

- •Семейство Осоковые (Суреrасеае)

- •Тема №7: Сорные и рудеральные растения

- •Семейство Астровые или Сложноцветные (Asteraceae)

- •Семейство Капустные или Крестоцветные

- •2.11. Охраняемые растения брянской области

- •3. Основные экологические группы высших растений

- •3.1. Приспособления растений к условиям

- •Анатомо-морфологические и биологические особенности водных и прибрежных растений

- •3.2. Приспособления растений к почвенным условиям

- •4. Жизненные формы и экобиоморфы растений.

- •II. Плод и семя

- •III. Вегетативные органы

- •Брянский государственный университет имена академика и. Г. Петровского

- •Бланк описания лугового фитоценоза №

- •Общий флористический состав фитоценоза

- •Брянский государственный университет имена академика и. Г. Петровского

- •Бланк описания лесного фитоценоза №

- •Общий флористический состав фитоценоза по ярусам

- •Вегетативные и генеративные органы растения

- •241036, Брянск, ул. Бежицкая, 14

Семейство Розовые (Rosaceae)

Паспорт семейства |

Родов – 100(45), видов 3000(560) |

Цветок - * Са(5)Со5-0А5-∞G1-∞ |

Распространение – по всему миру, особенно многочисленны – умеренная и субтропическая области Северного полушария |

Жизненная форма – листопадные деревья и кустарники, одно- и многолетние травы |

Опыление – насекомыми |

Плоды - листовка, костянка, яблоко и «сборные» (многоорешек, многокостянка и др.). Распространяются животными. |

Важнейшие роды – лабазник (Filipendula), гравилат (Geum), черемуха (Padus), лапчатка (Potentilla), рябина (Sorbus) и т.д. |

Культурные растения – миндаль (Amygdalus), шиповник (Rosa), абрикос (Armeniaca), вишня (Cerasus), земляника (Fragaria), яблоня (Malus), персик (Persica), слива (Prunus), груша (Pyrus), арония (Aronia) и т.д. |

Эти растения широко представлены в естественной растительности (лесной, степной, луговой) умеренной и субтропической зоны Северного полушария.

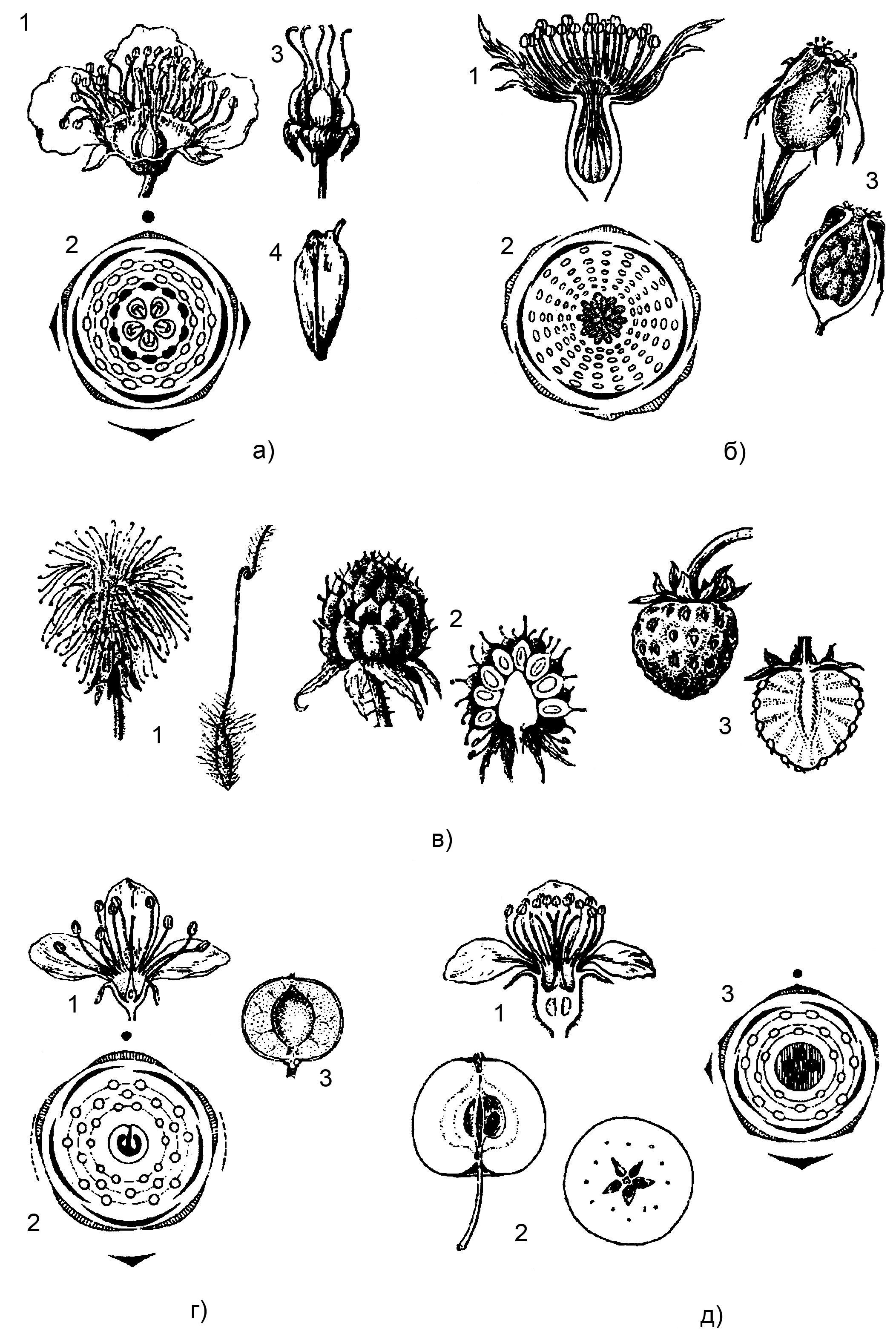

Рис. 6. Розовые (Rosaceae)

а – спирея – Spiraea (1 – цветок, 2 диаграмма цветка, 3 – гинецей, 4 – плодик);

б – шиповник – Rosa (1 – цветок, 2 – диаграмма цветка, 3 – плод); в – плоды (1 – гравилат речной – Geum rivale, 2 – малина – Rubus idaeus, 3 – земляника обыкновенная – Fragaria vesca; г – слива колючая (терн) – Prunus spinosa (1 – цветок, 2 – диаграмма цветка, 3 – плод); д – яблоня лесная – Malus sylvestris (1 – цветок, 2 – плод), груша дикая – Pyrus pyraster (3 – диаграмма цветка).

Листья простые или сложные, большей частью с прилистниками, листорасположение очередное.

Цветки одинокие или в соцветиях (кисть, щиток, зонтик и т.д.), чаще актиноморфный, реже зигоморфный, в основном циклические, реже гемициклические. Околоцветник – обычно пятичленный, тычинки - чаще многочисленные.

Строение и количество плодолистиков в семействе весьма разнообразно, что определяет и огромное разнообразие плодов: встречаются как апокарпные, так и синкарпные. Завязи бывают верхние и нижние. Характерная черта строения цветка – образование гипантия. Он возникает в результате слияния разросшегося цветоложа с основаниями чашелистиков, лепестков и тычинок. Гипантий бывает различной формы и окраски, часто образует ложные плоды, способствующие распространению семян. У многих розоцветных между андроцеем и гинецеем образуется нектароносный валик, часто возникающий из стаминодиев.

Цветки у розовых открытые и опыляются самыми разными насекомыми. Имеются и ветроопыляемые виды, а для некоторых родов характерен апомиксис – развитие семян без оплодотворения (лапчатка – Potentilla, манжетка – Alchemilla, шиповник – Rosa и др.).

У розоцветных отмечается большое разнообразие плодов. На этом основании выделяются подсемейства: спирейные (листовка), шиповниковые (многокостянки и многоорешки, часто образующиеся с участием гипантия), яблоневые (яблоко), сливовые (костянка) и другие (рис. 6).

Ход занятия:

Экскурсия и оформление материалов экскурсии с указанием климатических условий, характеристики территории. Знакомство с особенностями условий жизни растений на лугах: освещения, водоснабжения, минерального питания; с основными жизненными формами, некоторыми чертами биологии, экологии и т.д.

Определение и гербаризация растений.

Морфологическое описание типичных представителей (работа по группам).

Индивидуальная работа.

Приготовление микропрепаратов наиболее типичных растений данного фитоценоза и рисунки-схемы микропрепаратов в дневнике.

Черты приспособления к месту обитания.