- •Бытие, гл.8, 4 введение

- •Глава 1. Материал и методика

- •После проведения анализа части набора признаков

- •Каноклас 6.0

- •Глава 2. Антропологические варианты современного населения кавказа

- •Индо-средиземноморские варианты в населении Кавказа

- •Брахикефальные антропологические варианты северного Азербайджана

- •Кавкасионские антропологические варианты в населении Дагестана

- •Переднеазиатские антропологические варианты в населении Армении и Грузии

- •Антропологические варианты в населении Северного Кавказа и Грузии

- •Соотношения выделенных для населения Кавказа антропологических вариантов

- •Глава 3. Антропологические варианты кавказа, передней азии и памира

- •Современное население Афганистана

- •Современное население Индии

- •Соотношение антропологических вариантов, выделенных в населении Афганистана и Индии

- •Современное население Передней Азии

- •Сравнительное рассмотрение антропологических вариантов населения Кавказа, Передней Азии и Северной Индии

- •Глава 4.

- •Антропологические варианты кавказа, восточной и центральной европы

- •Сравнительное рассмотрение групп населения

- •Кавказа, Восточной и Центральной Европы

- •Центральной Европы и Балкан

- •Соотношение антропологических вариантов, выделенных в населении Кавказа, Восточной и Центральной Европы

- •Приложение 1. Список выборок, данные по которым были использованы в работе

- •Приложение 2. Усредненная внутригрупповая корреляционная матрица расоводиагностических соматологических признаков

- •Литература

- •Содержание

- •Глава 1.Материал и методика 3

- •Глава 2.Антропологические варианты современного

- •Глава 3. Антропологические варианты кавказа, передней

- •Глава 4. Антропологические варианты кавказа, восточной

Центральной Европы и Балкан

Признаки |

1 |

2 |

1.Длина тела |

-0.149 |

0.379 |

2.Продольный диаметр головы |

-0.582 |

0.144 |

3.Поперечный диаметр головы |

0.190 |

0.556 |

4.Морфологическая высота лица |

0.320 |

-0.930 |

5.Скуловой диаметр |

0.177 |

0.074 |

6.Носовой указатель |

0.101 |

-0.525 |

7.Встречаемость светлых глаз |

-0.578 |

0.057 |

8.Встречаемость темных волос |

0.679 |

0.232 |

Описываемая доля изменчивости (%) |

53.5 |

17.5 |

кие группы Кавказа, финские и тюркские выборки Восточной Европы, эстонцы, шведы и финны. Методически сопоставимые данные для этой серии материалов оказалось возмож-ным привлечь только для 8 признаков (табл.33).

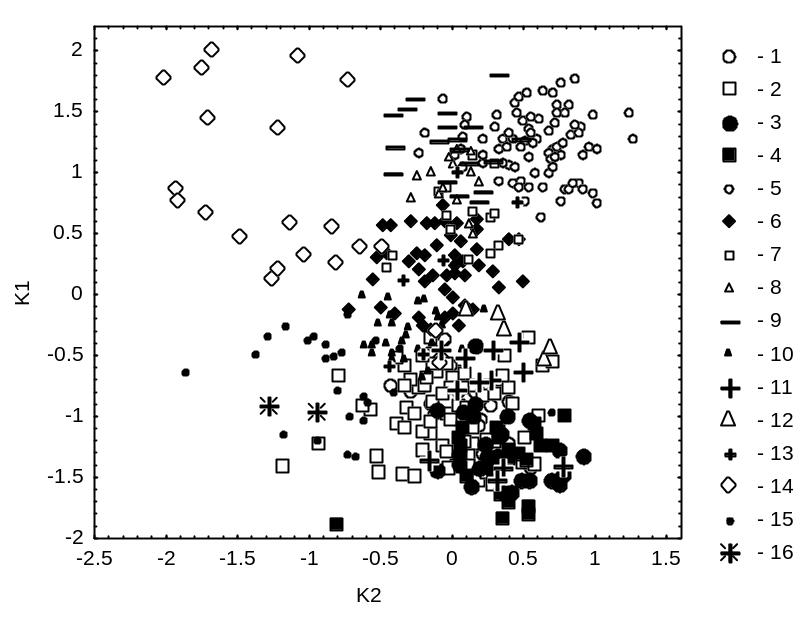

Первая каноническая переменная в области малых величин описывает комбинацию увеличения продольного размера головы по отношению к высоте лица при ослаблении пигментации волос и глаз. Сочетание укорочения головы при относительном увеличении высоты лица и потемнения цвета глаз и волос задается большими величинами первого дискриминатора. Нетрудно видеть, что полярные комплексы признаков, соответствующие наиболее важному направлению расовой вариации рассматриваемого населения во многом сходны по сравнению с тем, что мы нашли при рассмотрении набора 17 признаков (табл.32). На графике канонического анализа (рис.45) можно видеть, что для основной массы выборок первый дискриминатор дает точно такую же картину, которая была характерна для предыдущего рассмотрения (рис.41). И в рассматриваемом случае основное направление вариации идет от балтских и русских выборок, для которых свойственны наименьшие значения первой канонической переменной, через украинцев и венгров - к балкано-кавказским группам, характеризующимся наибольшими такими значениями.

В нижней зоне графика (рис.45) также намечается аналогичный ряд вариантов, который начинается для групп северных немцев Шлезвиг-Гольштейна и Ганновера, продолжается у немцев Баварии, Верхней Саксонии, Восточной Тюрингии, Рейнланд-Пфальца и завершается у сербов, черногорцев и албанцев. Этот ряд расовой изменчивости характеризуется, однако, малыми величинами второго дискриминатора.

Вторая каноническая переменная в области малых величин задает комбинацию высокорослости, увеличения поперечного диаметра головы при уменьшении высоты лица, носового указателя и посветления волос. Обратный комплекс низкорослости, уменьшения ширины головы по отношению к увеличению высоты лица и носового указателя при потемнении волос соответствует большим значениям второго дискриминатора. На графике канонического анализа (рис.45) можно видеть, что вторая каноническая переменная разделяет выборки Восточной Европы и Кавказа с одной стороны, и Центральной Европы и Балкан - с другой.

- 102 -

Рисунок 45. Расположение в осях 1-й и 2-й канонических переменных выборок населения Кавказа, Восточной и Центральной Европы и Балкан, найденных по набору 8 признаков. Обозначения: 1 - средне-грузинские варианты, 2 - кавкасионские и субкавкасионские варианты, 3 - переднеазиатский арменоидный вариант, 4 - переднеазиатские восточно-кавказо-ленкоранские варианты, 5 - русские, 6 - украинцы, 7 - белорусы, 8 - литовцы, 9 - латыши, 10 - венгры, 11 - греки, 12 - молдаване, гагаузы, болгары, валахи, 13 - поляки, чехи, словаки, румыны 14 - немцы, 15 - албанцы, 16 - сербы, черногорцы

Таким образом, канонический анализ демонстрирует универсальний для Центральной и западной зоны Восточной Европы характер направления расовой изменчивости от вариантов северных европеоидов (или тяготеющих к ним антропологических форм) к темно-пигментированным брахикефальным южно-европеоидным типам. В Центральной Европе это направление начинается у населения южнго побережья Балтийского моря, распространенного, в частности, в Шлезвиг-Гольштейне и входящего в особый западно-балтий-ский антропологический тип атланто-балтийской расы (Чебоксаров, 1941; Витов и др., 1959). Южнее, вероятно, через ряд переходных форм эта тенденция продолжается у южно-немецкого и австрийского населения в форме центрально-европейской расы (Бунак, 1932, 1971; Чебоксаров, 1941; Дебец, 1958; Витов и др., 1959). Наконец, в балкано-адриа-тической зоне она завершается в форме динарского расового варианта.

Для западной зоны Восточной Европы этот ряд начинается у восточно-балтийского (в нашем понимании - Дерябин, 1998а) населения, представленного у латышей и эстонцев. Как это было показано нами (Дерябин, 1998а), и как это демонстрируют результаты канонического анализа (рис.41), для латышей и эстонцев наблюдаются довольно большие различия от северных немцев Шлезвиг-Гольдштейна и Ганновера, входящих в особый запад-

- 103 -

но-балтийский антропологический тип атланто-балтийской расы (Витов и др., 1959). Далее это направление расовой изменчивости от восточно-балтийского типа продолжается через западно-русские (ильменско-белозерский, валдайский, верхне-окский центральный) антропологические подразделения и варианты, представленные у литовцев, белорусов и украинцев, и завершается балкано-кавказским населением. На востоке Восточной Европы этот ряд, как мы видели (рис.41, 43), направлен от вариантов средне-европейского облика к индо-средиземноморским вариантам понтийцев. Как это хорошо известно, у волжско-камского населения также проявляется небольшая южно-сибирская или уралоидная примесь.

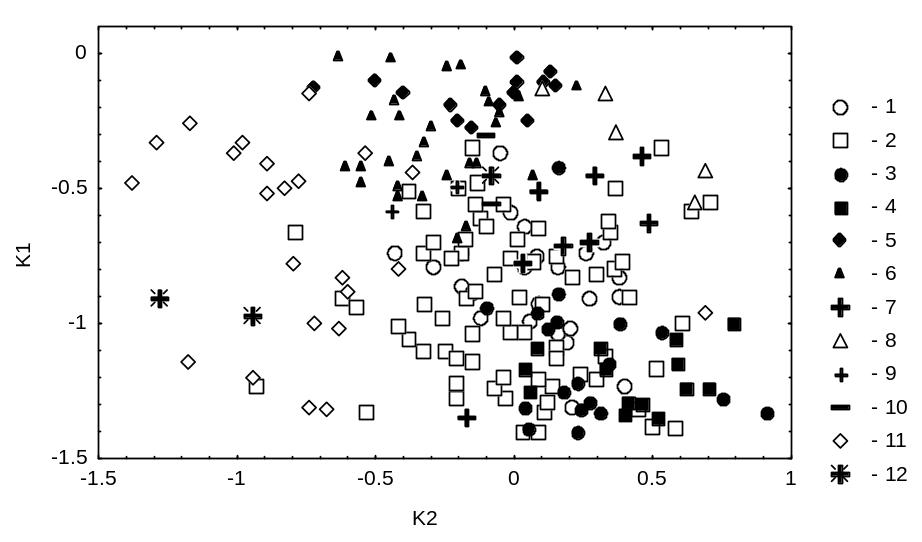

Возвращаясь к вопросу о сходстве некоторых расовых разновидностей населения Европы с группами Кавказского региона, можно отметить, что результаты обсуждаемого канонического анализа (рис.45, 46) хорошо воспроизводят некоторые детали, которые мы уже видели в предыдущем рассмотрении. В частности, опять обнаруживается размещение большей части выборок греков-уроженцев Греции и карпатских румын в составе балкано-кавказского кластера. Также наблюдается заметная близость к нему венгерских групп, часть которых оказывается внутри его границ. Выборки западных украинцев, проживающих в карпатской зоне, без сколько-нибудь заметного морфологического хиатуса, располагаются рядом с кавказским кластером.

Вместе с тем, увеличение набора исследуемых выборок выявило также дополнительные факты. Так, две выборки немцев оказались на графике (рис.45 и его фрагмент - рис. 46) в балкано-кавказской зоне. Одна из них представляет боденских немцев, живущих на крайнем юге Германии в Южном Бадене на границе со Швейцарией. Вторая группа соответствует тирольским австрийцам. При этом остальные группы южных немцев, живущих в Баварии, располагаются на графике канонического анализа достаточно далеко от балкано-кавказского кластера. Иными словами, можно констатировать, что в альпийской зоне среди центрально-европейского по расовому облику населения имеются также антропологические варианты, обнаруживающие определенное сходство с балкано-кавказцами.

Наконец, группы сербов, черногорцев и албанцев, для которых характерны столь же большие значения первой канонической переменной, что и для кавказских групп (рис.45, 46) расположены в непосредственной близости от них, демонстрируя значительную взаимную трансгрессию. Очевидно, здесь мы имеем дело с динарским (адриатическим) расовым вариантом, который для географического региона Центральной Европы имеет тот же самый антропологический статус, который характерен для брахикефального населения Кавказа по отношению к восточно-европейскому населению. Как это демонстрируют коэффициенты исходных признаков у второй канонической переменной, по отношению к кавказским группам динарский вариант имеет большую длину тела в сочетании с более широкой по отношению к высоте лица головой и более относительно узким носом.

В одной из своих поздних работ В.В.Бунак (1971) считал, что в динарском географическом регионе одноименный расовый вариант не преобладает, а чаще встречаются варианты скорее относящиеся к центрально-европейскому кругу форм. Однако, по результатам канонического анализа (рис.45) можно отчетливо видеть, что в зоне графика со средними ( от -1.0 до 0.0) величинами первой канонической переменной размещается полоса точек, включающая южных и восточных немцев Баварии, Восточной Тюрингии,Саксонии, Моравии, Рейнланд-Пфальца, чехов и словаков, многих групп белорусов и украинцев. Все

- 104 -

Рисунок 46. Фрагмент картины расположения в осях 1-й и 2-й канонических переменных выборок населения Кавказа, Восточной и Центральной Европы и Балкан, найденных по набору 8 признаков и представляющий зону трансгрессии балкано-кавказский групп с восточно- и центрально-европейскими выборками. Обозначения: 1 - средне-грузинские варианты, 2 - кавкасионские и субкавкасионские варианты, 3 - переднеазиатский арменоидный вариант, 4 - переднеазиатские восточно-кавказо-ленкоранские варианты, 5 - украинцы, 6 - венгры, 7 - греки, македонцы, валахи, 8 - молдаване, болгары, гагаузы, 9 – румыны, 10 – чехи, словаки, 11 - немцы, 12 - сербы, черногорцы, албанцы

эти группы характеризуются неким нейтральным положением между двумя антрополо-гическими полюсами, первый из которых составляют северные немцы и латыши, а второй - брахикефальные кавказские варианты и группы Восточной Адриатики. Именно, к этим средним группам и относится понятие центрально-европейской расы (Чебоксаров, 1941; Дебец, 1958). Вместе с тем, на графике канонического анализа (рис.45) отличия групп, относящихся к этому антропологическому кругу форм, от албанцев, сербов и черногорцев - вполне отчетливо. Поэтому, для последних может быть оставлено наименование динарского типа или, скорее, группы антропологических типов.

Результаты проведенных двух канонических анализов отчетливо демонстрируют, что на территории Европы расселены антропологические варианты, обнаруживающие значительную близость к брахикефальным расовым разновидностям, представленным на Кавказе. В первую очередь, это относится к населению Балкан. Так, подобное и весьма значительное сходство характерно для основной массы выборок греков-уроженцев Греции (рис.45, 46), что заметно противоречит выводам В.В.Бунака, отвергавшим сходство динарских и кавказских (арменоидных) вариантов (1971) или относивших кавказское и балканское антропологические подразделения к разным ветвям - средиземной и средиземноморской. Динарская группа типов, несмотря на существенную специфичность своего расового облика не только не демонстрирует морфологического хиатуса с кавказскими ва-

- 105 -

риантами, но на графике канонического анализа обнаруживает значительную морфологическую трансгрессию. Поэтому, обоснованность выделения особой балкано-кавказской расы в традиционном ее понимании (Рогинский, Левин, 1978) у нас не может вызывать сомнений.

Однако, в наших результатах не получили подтверждения точки зрения, согласно которым следует выделять особый расовый таксон - динарский (Ярхо, по Рогинский, 1941) или балкано-кавказский (Алексеев, 1974; Алексеев, Гохман, 1984), в котором объединяются динарские и северо-кавказские (кавкасионские) варианты, тогда как переднеазиатские антропологические подразделения составляют иное членение того же иерархического уровня.

С другой стороны, наши результаты отчетливо показали, что к балкано-кавказским вариантам весьма близко население региона Карпат (румыны и украинцы) и смежной с ним территории Венгрии. Также, по всей вероятности, среди центрально-европейского населения имеются и такие антропологические варианты, которые распространены, в частности, на крайнем юге Германии и в Тироле и обнаруживают явное и значительное морфологическое сходство с балкано-кавказской расовой общностью. Аналогичную точ-ку зрения высказывали Я.Я.Рогинский и М.Г.Левин (1978), относя некоторые группы Тироля к балкано-кавказской расе в ее балканском варианте.

Последнее в определенной мере позволяет возродить представления об альпо-кавказ-ском сходстве, в рамках памиро-альпийского (Бунак, 1927, 1946) или "альпийско-армян-ского" (Montadon, 1928, цит. по Витов и др., 1959) расового единства. Одним из его подразделений может считаться альпо-карпатская группа типов (Витов и др., 1959), включаю-щая (Бунак, 1932) западно-альпийское (собственно альпийское) и восточно-альпийское (карпатское) членения. Правда, позже В.В.Бунак отказался от представлений о возможности объединения центрально-европейских альпийских и карпатских форм (1971) и об их сходстве с балкано-кавказскими вариантами (1980).

Наши результаты также подтверждают точку зрения Г.Ф.Дебеца (1958), в соответствии с которой кавкасионский тип следует разместить в составе центрально-европейской расы вместе с норикским, альпийским, карпатским и, отчасти, валдайским типами. Правда, мнение Г.Ф.Дебеца (1958) о том, что переднеазиатские варианты отличаются от кавкаси-онцев настолько значительно, что должны быть выделены в особую расу, размещающуюся в рамках другой - южной ветви европеоидов, как мы видели, не слишком хорошо соответствует полученной нами картине.

При сравнительном рассмотрении антропологических вариантов населения Кавказа, Передней Азии и Северной Индии мы видели, что памирский антропологический вариант, в наиболее чистом виде представленный, вероятно, в населении Западного Памира обнаруживает значительное сходство с некоторыми передне-азиатскими вариантами (особенно с северо-азербайджанским). Поэтому, ранние представления В.В.Бунака (1927, 1946) о возможности выделять памиро-альпийское расовое членение можно считать подтвержденными нашими результатами. Аналогичным образом, наши выводы полностью соответствуют новому (Хрисанфова, Перевозчиков, 1991) описанию балкано-кавказской расы как населяющей "в основном район евразийского горного пояса" (стр. 238) и включающей широкий круг популяций от альпийской зоны до Памира и Гиндукуша. Тогда термин "балкано-кавказская раса" может считаться соответствующим ее пониманию в широком

- 106 -

смысле слова Само же ее наименование тогда должно отражать наиболее типичные ант-ропологические варианты памиро-альпийского расового единства. Кроме этого можно также отметить, что некоторые балкано-кавказские (в широком смысле термина) расовые черты прослеживаются у многих центрально-европейских антропологических вариантов. Например, на рисунках 41 и 45 можно видеть, что большинство групп украинцев отчетливо смещены от зон размещения выборок русских, белорусов и литовцев именно в балкано-кавказском направлении. Аналогичным образом, южные и юго-восточные немцы значительно отличаются от групп Шлезвиг-Гольштейна и Ганновера именно в направлении к динарскому кластеру.