- •Бытие, гл.8, 4 введение

- •Глава 1. Материал и методика

- •После проведения анализа части набора признаков

- •Каноклас 6.0

- •Глава 2. Антропологические варианты современного населения кавказа

- •Индо-средиземноморские варианты в населении Кавказа

- •Брахикефальные антропологические варианты северного Азербайджана

- •Кавкасионские антропологические варианты в населении Дагестана

- •Переднеазиатские антропологические варианты в населении Армении и Грузии

- •Антропологические варианты в населении Северного Кавказа и Грузии

- •Соотношения выделенных для населения Кавказа антропологических вариантов

- •Глава 3. Антропологические варианты кавказа, передней азии и памира

- •Современное население Афганистана

- •Современное население Индии

- •Соотношение антропологических вариантов, выделенных в населении Афганистана и Индии

- •Современное население Передней Азии

- •Сравнительное рассмотрение антропологических вариантов населения Кавказа, Передней Азии и Северной Индии

- •Глава 4.

- •Антропологические варианты кавказа, восточной и центральной европы

- •Сравнительное рассмотрение групп населения

- •Кавказа, Восточной и Центральной Европы

- •Центральной Европы и Балкан

- •Соотношение антропологических вариантов, выделенных в населении Кавказа, Восточной и Центральной Европы

- •Приложение 1. Список выборок, данные по которым были использованы в работе

- •Приложение 2. Усредненная внутригрупповая корреляционная матрица расоводиагностических соматологических признаков

- •Литература

- •Содержание

- •Глава 1.Материал и методика 3

- •Глава 2.Антропологические варианты современного

- •Глава 3. Антропологические варианты кавказа, передней

- •Глава 4. Антропологические варианты кавказа, восточной

Сравнительное рассмотрение антропологических вариантов населения Кавказа, Передней Азии и Северной Индии

При сравнительном изучении антропологического состава народов Кавказа на фоне расовых вариантов, представленных в Передней Азии и Северной Индии, мы использовали ту же схему анализа материалов, что и при рассмотрении населения только кавказского региона. Сначала проводились канонические анализы для выборок с выделением кластерной структуры, соответствующей возможно существующим расовым подразделениям. На следующем этапе средствами кластерного анализа и многомерного шкалирования центральных точек кластеров уточнялись взаимные таксономические взаимоотношения этих вариантов. В зависимости от количества методически сопоставимых признаков эта процедура проводилась дважды, для двух наборов переменных, включающих 17 и 6 признаков.

На первом этапе анализа рассматривались 285 выборок народов Кавказа, Афганистана и Памира по 17 признакам. Первые два дискриминатора совместно учитывали около 63% суммарной вариации исходных признаков. Первая каноническая переменная (табл.29) имеет в 4 раза большую вариацию и, поэтому, в основном и характеризует таксономические контрасты для этого населения. В области своих больших величин она выделяет брахикефалию, широколицесть, более высокий нос и посветление глаз. Обратная комбинация удлиненной формы головы, узколицести и темной пигментации глаз соответствует малым величинам первого дискриминатора. Здесь следует вспомнить, что при изучении расовой вариации на территории Передней Азии по набору всего 6 признаков мы имели весьма сходные полярные комплексы признаков, когда брахикефалия в сочетании с массивностью лица

- 79 -

Таблица 29.Коэффициенты у исходных признаков для первых двух канонических

переменных, найденных при анализе современного населения

Кавказа, Афганистана, Памира

Признаки |

1 |

2 |

1.Длина тела |

-0.074 |

-0.066 |

2.Продольный диаметр головы |

-0.650 |

0.656 |

3.Поперечный диаметр головы |

0.716 |

-0.251 |

4.Наименьшая ширина лба |

0.068 |

0.046 |

5.Морфологическая высота лица |

-0.032 |

-0.161 |

6.Скуловой диаметр |

0.209 |

0.408 |

7.Нижнечелюстной диаметр |

0.045 |

0.160 |

8.Высота носа (от бровей) |

0.201 |

0.165 |

9.Ширина носа |

-0.095 |

-0.143 |

10.Цвет глаз |

-0.316 |

-0.432 |

11.Цвет волос |

-0.052 |

-0.002 |

12.Рост бороды |

0.023 |

0.020 |

13.Горизонтальный профиль лица |

0.122 |

0.234 |

14.Доля вогнутой спинки носа |

0.103 |

0.094 |

15.Доля выпуклой спинки носа |

0.025 |

0.052 |

16.Кончик носа |

-0.030 |

-0.102 |

17.Профиль верхней губы |

0.019 |

0.227 |

Описываемая доля изменчивости (%) |

50.2 |

12.6 |

противопоставлялась комбинации мезокефалии и грацильности. Сейчас к характеристике этих вариантов добавились также высота носа и цвет глаз.

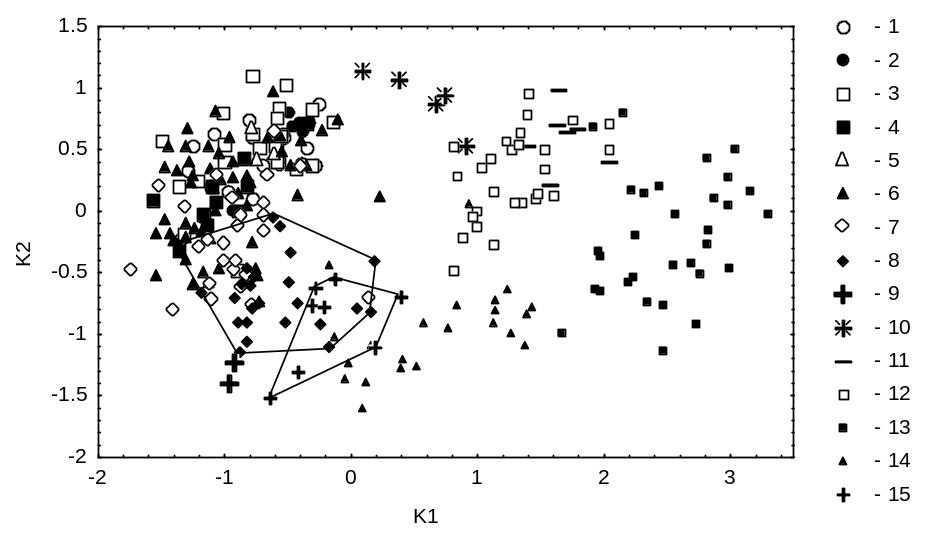

На рисунке 33 можно видеть, что первый комплекс значений признаков характерен для балкано-кавказского населения Кавказа, тогда как вторая комбинация проявляется у индо-средиземноморских вариантов, расселенных на территории Афганистана. Эти варианты занимают правую зону графика (область малых величин первого дискриминатора). Несколько правее и выше на графике разместились группы Кавказа, принадлежащие каспийскому антропологическому типу. Они обнаруживают межгрупповую трансгрессию с индо-афганцами Афганистана. Наконец, еще несколько правее зоны графика, занимаемой выборками каспийского типа, расположились группы адыгейцев. Таким образом, из верхней зоны графика, где разместился среднекубанский вариант понтийского типа вправо размещается полоса точек, соответствующих индо-средиземноморскому расовому единству от понтийцев, через варианты каспийского типа к индо-афганцам Афганистана. Среднекубанский антропологический вариант оказывается северной то есть - понтийской оконечностью этого расового единства.

В левой зоне графика (рис.33) компактно разместились брахикефальные антропологические варианты переднеазиатского и кавкасионского облика, распространенные на Кавказе. Можно заметить, что выборки северо-азербайджанского и ленкоранского вариантов отличаются малыми значениями второй канонической переменной, которым (табл.29) соответствует брахикефалия, уменьшение скулового диаметра, потемнение

- 80 -

Рисунок 33. Расположение в осях 1-й и 2-й канонических переменных выборок современного населения Кавказа, Афганистана, Памира. Обозначения вариантов: 1 - западно-грузинский, 2 - восточно-грузинский, 3 - северо-грузинский, 4 - южно-грузинский, 5 - абхазский, 6 - кавкасионский, 7 - арменоидный, 8 - северо-азербайджанский, 9 - ленкоранский, 10 - средне-кубанский, 11 - собственно каспийский, 12 - нижне-араксинский, 13 - индо-афганский (Афганистан), 14 - памирский (Афганистан), 15 - памирский (Памир)

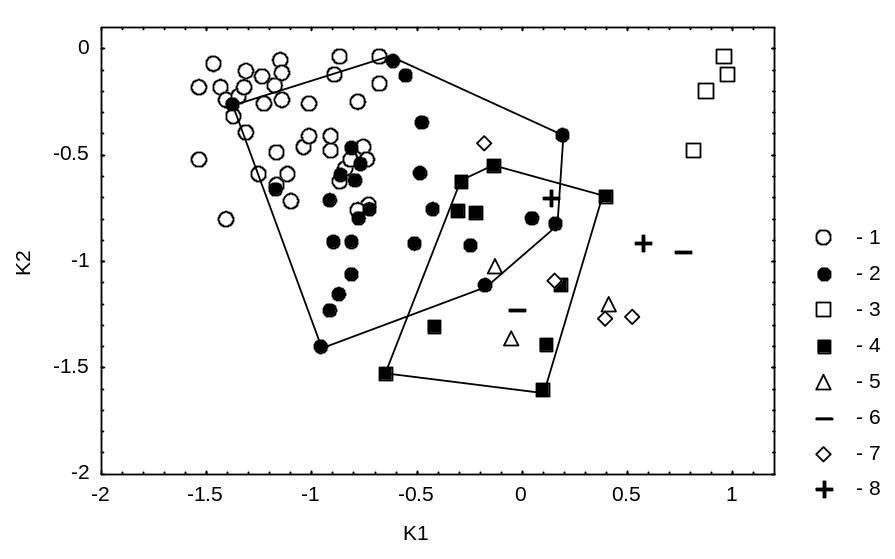

цвета глаз, небольшое ослабление горизонтальной профилировки лица и более прохейличный профиль верхней губы. Нетрудно видеть, что на графике канонического анализа (рис.33 и его фрагмент - рис.34) в непосредственной близости от размещения выборок северо-азербайджанского и ленкоранского вариантов с их переднеазиатским антропологическим статусом со значительной межгрупповой трансгрессией расположились изолированные группы Западного Памира, обследованные Ю.Г.Рычковым, а также - ваханцы и ишкашимцы, живущие в Афганистане, группы афганских таджиков (саманганские, джурийские и кешемские), пашаи и пуштуны тагао, афганские евреи и зебаки, балхские арабы, шутульские парачи. Группы памирского облика естественным образом продолжают на графике скопление точек соответствующих балкано-кавказским вариантам, образуя вместе с ними своего рода "шлейф" (рис.33), очень похожий на аналогичную полосу выборок индо-средиземноморского расового единства.

Таким образом, многие выборки Афганистана, отнесенные нами к памирскому антропологическому типу, в рамках важнейшего направления таксономической вариации рассматриваемой территории обнаруживают большое сходство с некоторыми вариантами населения Кавказа, имеющими общий переднеазиатский статус, расселенными в юго-восточном Закавказье и относящимися к северо-азербайджанскому и ленкоранскому вариантам.

- 81 -

Рисунок 34. Фрагмент рисунка 33, отражающий расположение в осях 1-й и 2-й канонических переменных преимущественно брахикефальных выборок современного населения Кавказа, Афганистана, Западного Памира. Обозначения вариантов: 1 – основная масса групп Кавказа, 2 - северо-азербайджанский и ленкоранский, 3 - каспийский, 4 - группы Западного Памира Таджикистана и Афганистана, 5 - таджики Афганистана, 6 - пуштуны, 7 - пашаи, парачи, зебаки, 8 - арабы, евреи

Между двумя антропологическими зонами, представленными на графике балкано-кавказскими и западно-памирскими группами, с одной стороны и индо-афганскими - с другой, в центре нижней части графика размещены (рис.33, 34) выборки, промежуточные по своему статусу - чарикорские и нижраоские таджики, гиришкские, катавазские, газнийские, забоские, урузганские, кандагарские и спинболдакские пуштуны, хушиские парсиваны.

При истолковании проведенного канонического анализа следует помнить о том, что в материалах отсутствуют данные по населению, территории Ирана. Правда, многие этнические группы Ирана проживают и в Афганистане, но их антропологический статус может быть несколько иным. Однако, заметная межгрупповая трансгрессия индо-средиземно-морских вариантов Кавказа и Афганистана, наблюдаемая на графике, в действительности, вероятно, могла бы быть еще большей, если бы в нашем распоряжении оказались бы методически сопоставимые данные по населению Ирана. То же самое может относиться и к сходству переднеазиатских и западно-памирских вариантов.

На следующем этапе анализа к группам Кавказа, Афганистана и Памира были добавлены европеоидные выборки населения Индии и те южно-йеменские группы, для которых не обнаружено существенной экваториальной примеси (Гохман и др., 1995; Чистов, 1998). Морфологический смысл наиболее важной закономерности расовой вариации, описываемой первыми двумя каноническими переменными (табл.30), практически не изменился по сравнению с предыдущим случаем (табл.29).

- 82 -

Таблица 30.Коэффициенты у исходных признаков для первых двух канонических переменных, найденных при анализе современного населения Кавказа, Афганистана,

Памира, Индии и Южного Йемена

Признаки |

1 |

2 |

1.Длина тела |

-0.115 |

-0.143 |

2.Продольный диаметр головы |

-0.614 |

0.622 |

3.Поперечный диаметр головы |

0.701 |

-0.342 |

4.Наименьшая ширина лба |

0.061 |

-0.107 |

5.Морфологическая высота лица |

0.052 |

0.136 |

6.Скуловой диаметр |

0.221 |

0.535 |

7.Нижнечелюстной диаметр |

0.024 |

-0.052 |

8.Высота носа (от бровей) |

0.189 |

0.050 |

9.Ширина носа |

-0.084 |

-0.066 |

10.Цвет глаз |

-0.348 |

-0.467 |

11.Цвет волос |

-0.023 |

0.116 |

12.Рост бороды |

-0.027 |

-0.145 |

13.Горизонтальный профиль лица |

0.079 |

-0.133 |

14.Доля вогнутой спинки носа |

0.087 |

-0.031 |

15.Доля выпуклой спинки носа |

0.017 |

-0.044 |

16.Кончик носа |

-0.024 |

-0.037 |

17.Профиль верхней губы |

0.123 |

0.373 |

Описываемая доля изменчивости (%) |

46.4 |

13.1 |

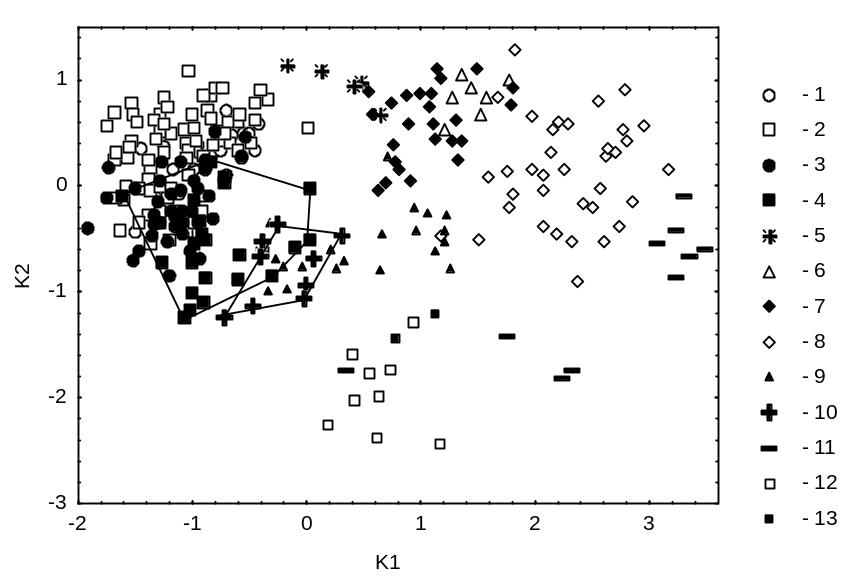

График сочетаний значений двух дискриминаторов (рис.35) также существенно не изменился по сравнению с предыдущим случаем. Здесь точно также имеется полоса точек, простирающаяся из верхней его зоны, где размещены выборки адыгейцев, относящиеся к среднекубанскому варианту понтийцев, через группы каспийского антропологического типа к индо-средиземноморцам Афганистана. По сравнению с рисунком 33 на новом графике эта полоса получила свое естественное завершение из групп северо-индийского варианта индо-афганцев (гуджаров, джатов, ахиров, раджпутов).

Точно также, как и на рисунке 33, на новом графике в непосредственной близости к зоне размещения переднеазиатских по своему статусу северо-азербайджанского и ленкоранского вариантов расположились западно-памирские выборки Ю.Г.Рычкова, ваханцы и ишкашимцы, живущие в Афганистане, группы афганских таджиков, пашаи и пуштуны тагао, афганские евреи и зебаки, балхские арабы, шутульские парачи. Аналогично тому, что можно было видеть по результатам предыдущего анализа (рис.33) между двумя этими большими зонами (рис.35) разместились некоторые группы Афганистана - антропологически промежуточные по своему статусу.

В отличие от рисунка 33 на новом графике канонического анализа в нижней его зоне появилось новое объединение, которое включает группы Южного Йемена, брагуев Афганистана и парсов Индии, к которому оказались близкими две выборки брахманов и чандрасенья. Очевидно, что этот кластер весьма отдален от интересующих нас в первую оче-

- 83 -

Рисунок 35. Расположение в осях 1-й и 2-й канонических переменных выборок современного населения Кавказа, Афганистана, Памира, Индии и Южного Йемена. Обозначения вариантов: 1 - западно- и восточно-грузинские, 2 - кавкасионские 3 - арменоидный и южно-грузинский, 4 - северо-азербайджанский и ленкоранский, 5 - средне-кубанский, 6 - собственно каспийский, 7 - нижне-араксинский, 8 - индо-афганский (Афганистан), 9 - памирский (Афганистан), 10 - памирский (Памир), 11 - выборки Индии, 12 - выборки Южного Йемена, 13 - брагуи

редь вариантов индо-средиземноморской расы и обнаруживающих сходство балкано-кавказских и западно-памирских антропологических вариантов.

Следующий канонический анализ включил выборки Кавказа, Предней Азии, Афганиста-на, Памира, и Индии. В связи с тем, что для данных зарубежных исследователей по Перед-ней Азии методически сопоставимыми были данные только по 6 признакам, возникает естественный вопрос о том, насколько точно картина, которую можно получить по такому небольшому числу исходных переменных, будет отражать закономерности расовой изменчивости, выявляемые для более полного набора расоводиагностических показателей.

Ориентировочное суждение здесь можно сделать по таблице 30, из которой видно, что наибольшее участие в вариации двух канонических переменных, оцененных по 17 признакам, играют продольный и поперечный диаметры головы, скуловой диаметр, высота носа, цвет глаз и профиль верхней губы, для которых соответствующие коэффициенты намного больше по абсолютной величине, чем у остальных исходных показателей. Из этих шести ценных признаков четыре - присутствуют и в малом наборе, для которых имеются методически сопоставимые материалы по выборкам зарубежных исследователей.

Можно попытаться еще более точно оценить степень надежности результатов канонического анализа населения этого обширного региона, который может опираться на 6

- 84 -

Таблица 31.Коэффициенты у исходных признаков для

первых двух канонических переменных, найденных при

анализе современного населения Кавказа, Передней Азии,

Афганистана, Памира, и Индии

Признаки |

1 |

2 |

1.Продольный диаметр головы |

-0.670 |

0.620 |

2.Поперечный диаметр головы |

0.762 |

-0.235 |

3.Морфологическая высота лица |

0.109 |

-0.006 |

4.Скуловой диаметр |

0.277 |

0.636 |

5.Высота носа (от бровей) |

0.139 |

0.211 |

6.Ширина носа |

-0.033 |

0.063 |

Описываемая доля изменчивости (%) |

63.0 |

16.5 |

признаков по сравнению с аналогичными результатами для 17 исходных показателей. Для этого по набору 6 признаков был проведен дополнительный канонический анализ, в который вошли те же самые выборки, которые ранее включались в рассмотрение для 17 расоводиагностических показателей (табл.30 и рис.35). В результате мы имели для одних и тех же групп населения два набора канонических переменных, один из которых опирался на 17 – другой на 6 признаков, что позволило вычислить коэффициенты корреляции между нами. Для первого дискриминатора эта корреляция имела величину - 0.99, для второго - 0.91. Иными словами, при каноническом анализе групп современного населения Кавказа, Афганистана, Памира, Индии и Южного Йемена результаты, получаемые для наборов 6 и 17 исходных признаков, оказываются очень тесно скоррелированными. Разумеется, это справедливо только для данной совокупности выборок и связано с тем, что именно для этого населения многие из признаков, составивших меньший набор, обладают таксономической ценностью.

При проведении анализа 374 групп Кавказа, Предней Азии, Афганистана, Памира, и Индии по 6 признакам выделено две канонических переменных имеющих (табл.31) почти тот же морфологический смысл, что и дискриминаторы из предыдущего рассмотрения (табл.30). Большим величинам первого нового признака соответствует комплекс брахикефалии, увеличения скулового диаметра и небольшого увеличения высот лица и носа. Обратная комбинация более удлиненной формы головы и грацильного строения лица соответствует малым величинам первой канонической переменной. Малые значения второго дискриминатора задают дополнительную брахикефальность в сочетании с уменьшением скулового диаметра и высоты носа.

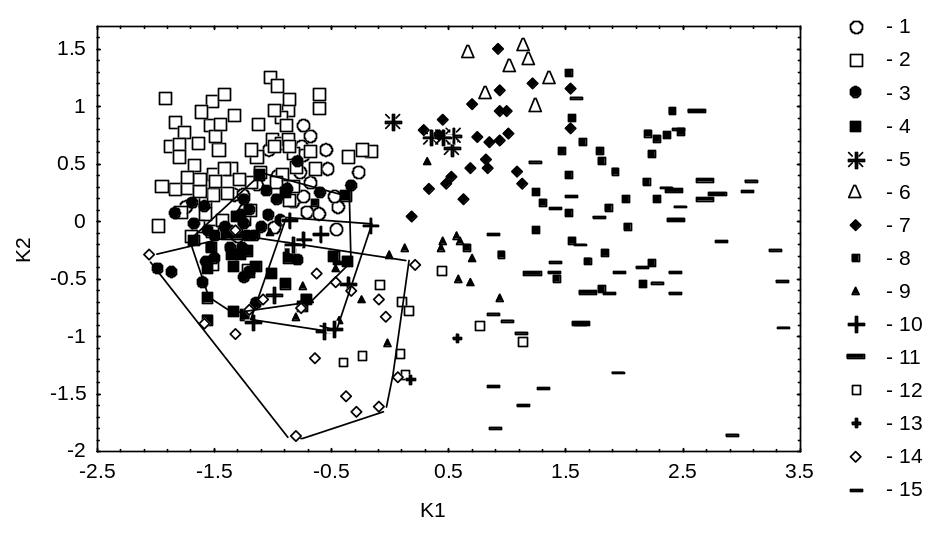

На графике канонического анализа (рис.36) можно видеть структуру таксономической вариации, сходную с той, которая была представлена на рисунках 33 и 35. В правой верхней зоне графика расположились выборки каспийского и среднекубанского вариантов. В непосредственной близости к ним, но правее и ниже расположены индо-средиземномор-ские группы Передней Азии, Афганистана и Индии. Можно заметить, что крайнее правое положение и минимальные значения первой канонической переменной в зоне размещения выборок индо-средиземноморской расы заняли бедуины Синайского п-ова и Ирака. К ним близки гуджары, раджпуты, джаты и ахиры Индии.

- 85 -

Рисунок 36. Расположение в осях 1-й и 2-й канонических переменных выборок современного населения Кавказа, Передней Азии, Афганистана, Памира, Индии и Южного Йемена. Обозначения вариантов: 1 - западно- и восточно-грузинские, 2 - кавкасионские 3 - арменоидный и южно-грузинский, 4 - северо-азербайджанский и ленкоранский, 5 - средне-кубанский, 6 – собственно каспийский, 7 - нижне-араксинский, 8 - индо-афганский (Афганистан), 9 - памирский (Афганистан), 10 - памирский (Памир), 11 - выборки Индии, 12 - выборки Южного Йемена, 13 - брагуи, 14 - переднеазиатский (Передняя Азия), 15 - индо-средиземноморский (Передняя Азия)

В левой части графика, соответствующей большим значениям первого дискриминатора, то есть - сочетанию брахикефалии и широколицести, разместились балкано-кавказские выборки, к которым со значительной трансгрессией примыкают западно-памирские группы Таджикистана и Афганистана, а также - переднеазиатские выборки друзов, алавитов западной Сирии, иракских курдов и ассирийцев. Между двумя полярными кластерами: балкано-кавказским и индо-средиземноморским располагаются некоторые промежуточные группы Афганистана, а также - бахтиары.

По малым значениям второй канонической переменной, которой соответствует сочетание брахикефалии и грацильности лица, выделились главным образом йеменские выборки, а также – арабы митуалли южного Ливана, сельские жители долины Бекаа в Ливане, горные алавиты, некоторые группы иранских и иракских курдов. Трудно решить, действительно ли мы имеем дело с тем, что в западной зоне Передней Азии в том числе Ливане и Сирии распространен вариант, сходный с южно-йеменским и значительно отличающийся от остальных локализованных здесь же групп, тяготеющих к балкано-кавказ-ской расовой общности. По-видимому, более вероятно, что здесь сказывается эффект отсутствия в наборе признаков показателей пигментации, которые могли бы лучше отдифференцировать группы Южного Йемена. Во всяком случае, в предыдущем рассмотрении

- 86 -

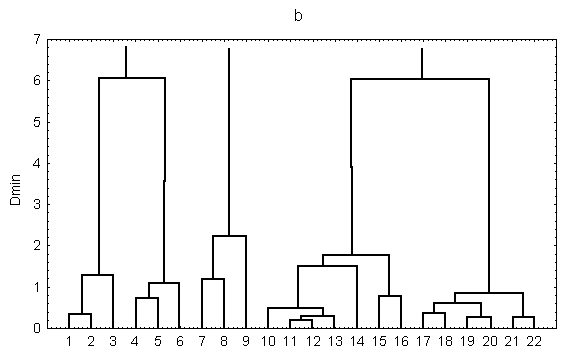

Рисунок 37. Результаты кластеризации центральных точек антропологических вариантов, населения Кавказа, Афганистана и Памира - диаграмма Александрова-Горского (a) и дендрограмма (b). Обозначения вариантов: 1 - средне-кубанский, 2 - собственно каспийский, 3 - нижне-араксинский, 4 - северо-азербайджанский, 5 - самур-карачайский, 6 - кавкасионский, 7 - южно-грузинский, 8 - арменоидный, 9 - северо-кавказский, 10 - колхский, 11 - восточно-грузинский, 12 - северо-грузинский, 13 - абхазский, 14 - ленкоранский, 15 - индо-афганский (Афганистан), 16 - памирский (Афганистан), 17 - нуристанский, 18 - памирский (Западный Памир)

цвет глаз заметно участвовал в таксономической вариации второй канонической переменной, по малым значениям которой (рис.35) как раз и выделились йеменские популяции.

После рассмотрения картины антропологической вариации отдельных выборок, в которой детали взаимоотношений выделенных нами для разных регионов таксономических

- 87 -

вариантов были представлены неявно, следует повторить анализ, но уже на уровне центральных точек этих вариантов, причем в качестве метода анализа данных следует использовать иные методы (кластерный анализ и многомерное шкалирование), что позволит перепроверить полученные результаты и получить их в схематизированном, но более ясном виде. Аналогичный прием мы использовали в предыдущей главе при изучении антропологических вариантов населения Кавказа.

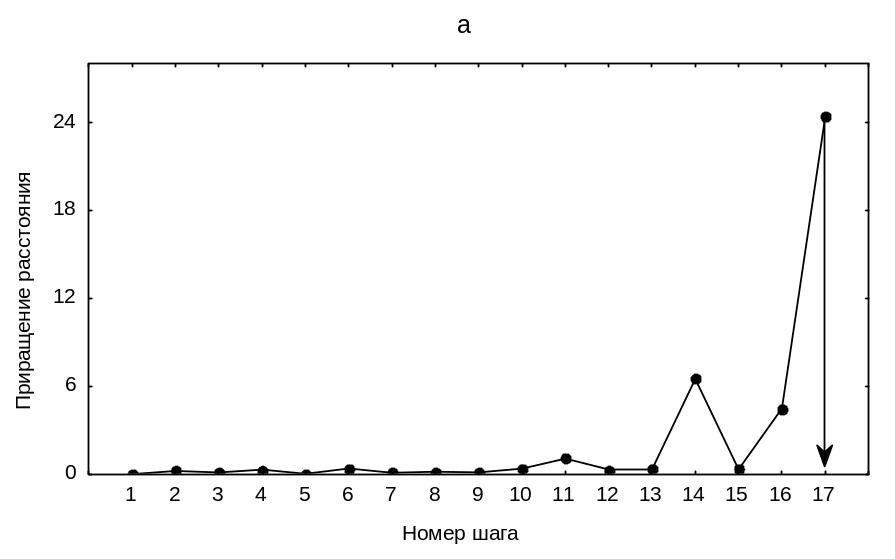

Сначала по набору 17 признаков рассматривались 18 антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа, Афганистана и Западного Памира. При проведении кластерного анализа на последнем шаге резко увеличился уровень расстояния, на котором образуются новые кластеры (рис.37а). Поэтому, дендрограмма, иллюстрирующая процесс объединения антропологических вариантов была разрезана на уровне предпоследнего шага (рис.37b). В результате были получены два крупных кластера, первый из которых включает средне-кубанский, собственно каспийский, нижне-араксинский варианты, индо-средиземноморские группы Афганистана, а также - нуристанский вариант. Нетрудно видеть, что здесь мы имеем дело с индо-средиземноморским единством от понтийцев до индо-афганского типа (или группы типов).

Второй крупный кластер включает два подразделения. Первое - образовано кавкасионским и субкавкасионскими вариантами, а также - кавказскими переднеазиатскими вариантами (арменоидным, южно-грузинским, колхским и восточно-грузинским. Во второй субкластер вошли северо-азербайджанский и ленкоранский переднеазиатские и промежуточный самур-карачайский варианты. К ним присоединились, правда на довольно высоком уровне расстояния, памирские варианты, один из которых характерен для Западного Памира, другой для населения Афганистана. Таким образом, мы опять видим значительное сходство некоторых переднеазиатских (ленкоранского и северо-азербайджанского) вариантов, распространенных на Кавказе с группами памирского антропологического облика.

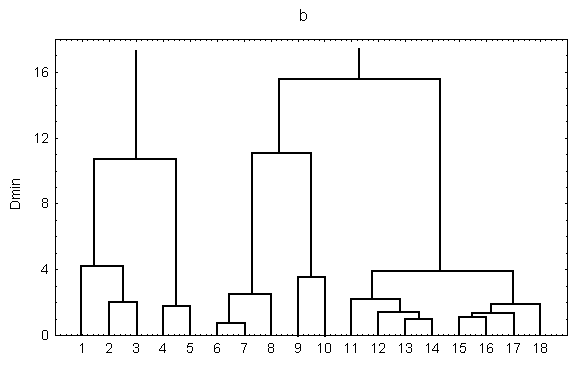

Картина многомерного шкалирования (рис.38) этой же самой матрицы расстояний, также демонстрирует существование двух кластеров. Справа размещаются пять точек, соответствующих антропологическим вариантам индо-средиземноморского расового единства. Слева на графике разместились балкано-кавказские варианты. Нетрудно видеть, что центральная точка антропологического варианта, распространенного в Западном Памире, довольно близка к аналогичным точкам ленкоранского и северо-азербай-джанского передне-азиатских вариантов. Во всяком случае, она удалена от них не больше чем точки каспийского антропологического типа - от индо-афганцев. Памирский вариант, распространенный в Афганистане, довольно близок к аналогичному варианту Западного Памира, но гораздо дальше отстоит от балкано-кавказского кластера и носит во многом промежуточный характер между ним и индо-афганцами.

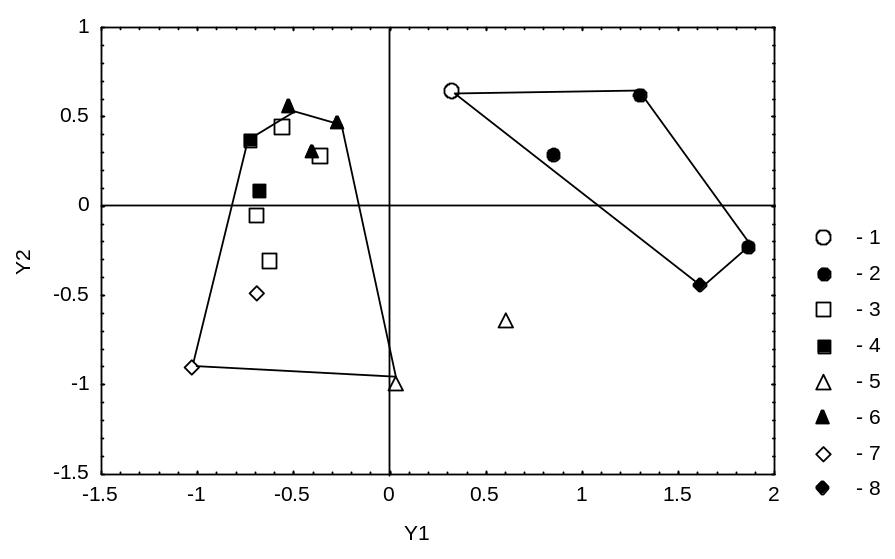

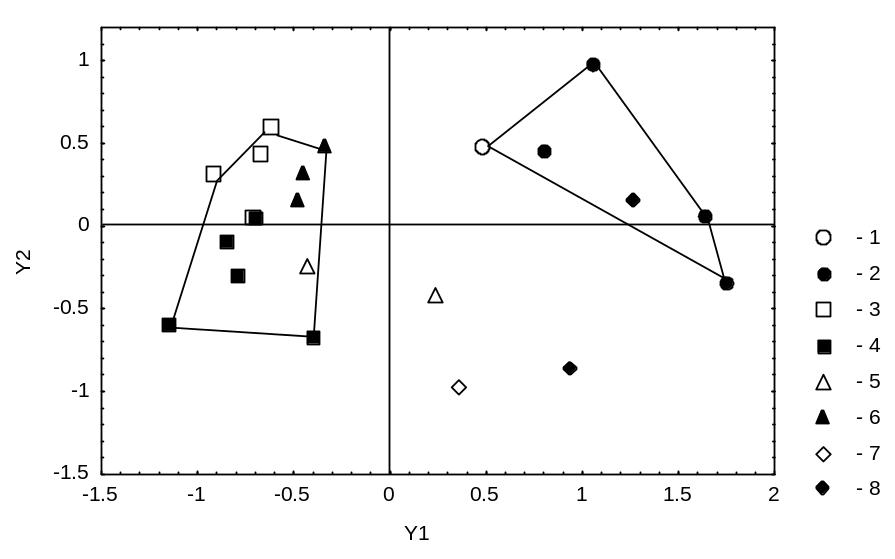

Аналогичное рассмотрение для антропологических вариантов, охарактеризованных по 6 признакам, дало следующие результаты. При проведении кластерного анализа на предпоследнем шаге произошел один из крупных скачков увеличения уровня расстояния, на котором объединяются рассматриваемые единицы, (рис.39а). Поэтому, дендрограмма (рис.39b) была разрезана на этом уровне, что дало три кластера.

Первое полученное объединение включает два подкластера. В первый из них входят варианты: северо-кубанский, собственно каспийский и нижне-араксинский - то есть кавказские подразделения индо-средиземноморской расы. Второй подкластер образован

- 88 -

Рисунок 38. Результаты многомерного шкалирования центральных точек антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа, Афганистана, Памира. Обозначения вариантов: 1 - средне-кубанский, 2 - каспийский и индо-афганский, 3 - кавкасионский и субкавскасионские, 4 - арменоидный и южно-грузинский, 5 - памирские, 6 - колхский и восточно-грузинский, 7 - северо-кавказский и ленкоранский, 8 - нуристанский

аналогичными вариантами населения Афганистана и остальной территории Передней Азии. Очевидно, что это объединение соответствует индо-средиземноморскому расовому единству в его различных конкретных типах, расселенных на рассматриваемой территории. Второй крупный кластер образован двумя подкластерами, первый из которых объединяет кавкасионский и субкавкасионские, а также - колхский и восточно-грузинский варианты. Во второй подкластер вошли все варианты переднеазиатского облика: арменоидный, южно-грузинский, северо-азербайджанский, ленкоранский, переднеазиатский (Передняя Азия), а также промежуточный самур-карачайский и памирский (Западный Памир). В особое объединение вошли распространенные в Афганистане памирский и "дравидоидный" варианты, а также антропологический тип населения Южного Йемена.

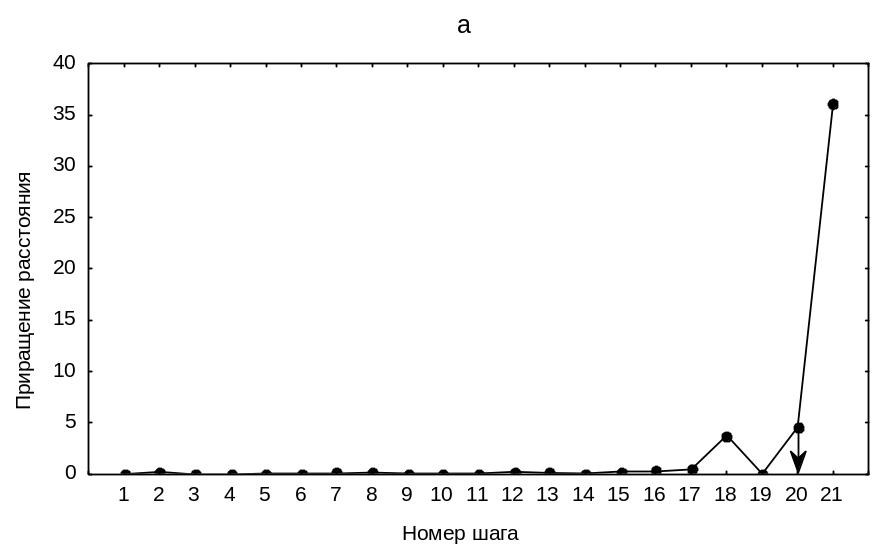

Результаты многомерного шкалирования (рис.40) той же самой матрицы таксономических расстояний, которая подвергалась кластеризации, оказались сходными с представленными на дендрограмме (рис.39), но дающими более детальную картину. Здесь также отчетливо видно существование двух крупных объединений вариантов, первый из которых включает антропологические единицы, принадлежащие индо-средиземноморской расовой общности от средне-кубанских понтийцев до грацильных типов населения Передней Азии.

Второе облако точек соответствует вариантам для обозначения которых мы пользовались термином "балкано-кавказские", к которым тесно примыкают также типы населения Памира и запада Передней Азии. В этом кластере, ориентируясь примерно по нулевому уровню второй координаты, можно обнаружить два подразделения, первое из которых, расположенное выше нулевой линии, соответствует колхскому, восточно-грузинскому, кавкасионскому и субкавкасионским вариантам Кавказа. Второе подразделение вмещает

- 89 -

Рисунок 39. Результаты кластеризации центральных точек антропологических вариантов, населения Кавказа, Передней Азии, Афганистана, Памира, Индии - диаграмма Александрова-Горского (a) и дендрограмма (b). Обозначения вариантов: 1 - средне-кубанский, 2 - собственно каспийский, 3 - нижне-араксинский, 4 - северо-азербай-джанский, 5 - самур-карачайский, 6 - кавкасионский, 7 - южно-грузинский, 8 - арменоидный, 9 - северо-кавказский, 10 - северо-грузинский, 11 - восточно-грузинский, 12 - колхский, 13 - абхазский, 14 - ленкоранский, 15 - индо-афганский (Афганистан), 16 – памирский (Афганистан), 17 - нуристанский, 18 - "дравидоидный"(Афганистан), 19 - памирский (Западный Памир), 20 - индо-средиземноморский (Передняя Азия), 21 - передне-азиатский (Передняя Азия), 22 - южно-йеменский,

- 90 -

Рисунок 40. Результаты многомерного шкалирования центральных точек антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа, Передней Азии, Афганистана, Западного Памира. Обозначения вариантов: 1 - средне-кубанский, 2 - каспийский и индо-афганский, 3 - кавкасионский и субкавскасионские, 4 - переднеазиатские, 5 - памирские, 6 - колхский и восточно-грузинский и абхазский, 7 - южно-йеменский, 8 - нуристанский и "дравидоидный"

варианты переднеазиатского облика: арменоидный, северо-азербайджанский, ленкоранский и собственно переднеазиатский (запад Передней Азии). В него же естественным образом входит и центральная точка западно-памирских групп. Южно-грузинский и самур-карачайский варианты занимают срединное положение между этими двумя подразделениями, что соответствует их антропологической промежуточности.

Между двумя этими крупными расовыми вариантами расположились центральные точки афганских памирского и "дравидоидного" вариантов, а также южно-йеменцев. Кластерный анализ объединил их в самостоятельную единицу, чему соответствуют также результаты многомерного шкалирования. Однако, следует помнить о том, что в изучаемой расовой вариации, как показывает канонический анализ (табл.30) существенную роль играет пигментация глаз, данные по которой в настоящем рассмотрении недоступны. Потемнение глаз приводит к заметному разделению памирского типа Афганистана от "дравидоидного" и южно-йеменского вариантов. Действительно, среднее значение балла пигментации радужины для западно-памирских групп составляет 1.49, для памирского варианта Афганистана - 1.64, для "дравидоидов" - 1.88 и для южно-йеменцев (выборок без заметной экваториальной примеси) - 1.98. Таким образом, вполне возможно, что относительная близость южно-йеменцев и "дравидоидов" к памирскому варианту населения Афганистана на графике многомерного шкалирования есть результат отсутствия в наборе признаков цвета глаз и, вероятно - кожи. В действительности, афганистанский памирский вариант, как это видно на рисунке 38, скорее промежуточен между группами Западного Памира и индо-средиземноморцами, но несколько ближе к первым.

- 91 -

Таким образом, сравнительное рассмотрение групп населения Кавказа, Передней Азии, Индии, Памира позволило наглядно подтвердить и уточнить некоторые выводы, сделанные ранее предшествующими исследователями. Действительно, антропологические варианты Кавказа во-многом являются местным продолжением расовых типов, ареалы которых широко простираются и за пределы этого региона.

Так, среднекубанский вариант понтийской расы, если следовать терминологии В.В.Бу-нака (1946) или, возможно, понтийского типа (или группы типов) естественно входит в состав индо-средиземноморской расы вместе с остальными ее типами, распространенными как на Кавказе (каспийский), так и в Передней Азии и Северной Индии. Этот результат хорошо соответствует точке зрения автора выделения самостоятельного понтийского расового таксона В.В.Бунака (Bunak, 1932) и слабо соответствует взглядам других авторов, предполагающих естественное объединение понтийцев с кавкасионцами в рамках балкано-кавказской расы (Алексеев, 1974; Алексеев, Гохман, 1984) или вхождение понтийцев в состав особого средиземно-балканского таксона, который имеет столь же самостоятельное иерархическое значение, как и индо-афганское и переднеазиатское подразделения южных европеоидов (Абдушелишвили, 1964).

Каспийский антропологический тип, в котором мы выделили собственно каспийский и нижне-араксинский варианты, действительно является северной оконечностью индо-афганской расы И.Деникера, или одноименной группы популяций (Алексеев, 1974а, 1985), или типа (Ошанин, 1957), или индо-памирской группы типов (Чебоксаров, 1951) входящей в индо-средиземноморскую расу, или индо-иранскую ветвь средиземной большой ветви (Бунак, 1980). В составе индо-афганцев, как мы видели можно выделить кроме каспийского типа, также особые афганский и северо-индийский антропологические типы. В их ряду - от каспийского, через афганский, до северо-индийского - закономерно увеличивается грацильность строения лица, усиливается пигментация волос и особенно - глаз и кожи. По-видимому, в Передней Азии индо-средиземноморские варианты также отличают- ся значительной грацильностью, что может служить основанием для выделения здесь особого аравийского типа (Ошанин, 1957) или семито-аравийской ветви (Бунак, 1980) или аравийско-африканской группы популяций (Алексеев, 1974а, 1985).

Среди балкано-кавказских вариантов, распространенных в кавказском регионе, представлены два антропологических подразделения: передне-азиатское и кавкасионское. Последнее не обнаруживает значительной морфологической специфики и не отделяется от первого сколько-нибудь заметным морфологическим хиатусом. Точка зрения на возможность выделения кавкасионцев от передне-азиатских антропологических типов в ранге малой балкано-кавказской расы (Алексеев, 1974, 1974а, 1985) или в статусе варианта центрально-европейской расы (Дебец, 1958) не соответствует полученным результатам. Мы могли видеть, что кавкасионцы Дагестана вовсе не выделяются из компактного балкано-кавказского кластера, отчетливо противостящего понтийцам и каспийцам с заметным и объективно существующим морфологическим хиатусом. Более того, мы могли заметить, что кроме кавкасионского типа, распространенного в Дагестане, существуют определенные субкавкасионские переходные варианты: северо-кавказский, северо-грузинский, самур-карачайский. Первый из них, вероятно, обнаруживает некоторую понтийскую примесь, второй - смещен в направлении передне-азиатских по облику, но достаточно специфичных колхского и восточногрузинского антропологических вариантов, третий – носит

- 92 -

промежуточный характер с переднеазиатскими вариантами населения Азербайджана. По нашему мнению кавкасионскому и субкавкасинским вариантам можно придать ранг антропологического типа.

Большая часть выделенных для населения Кавказа брахикефальных таксонов относится к переднеазиатскому антропологическому подразделению. Как можно было видеть по результатам проведенных анализов, здесь, вероятно, следует говорить об особой группе типов. Во-первых, традиционно после работ Ф.Лушана (Luschan, 1911) считавшийся здесь эталоном арменоидный антропологический тип, следует скорее считать особым кавказским подразделением переднеазиатцев, вовсе не являющимся наиболее типичным для них. Во-вторых, северо-азербайджанский и ленкоранский варианты обнаруживают гораздо большее сходство с аналогичными типами, распространенными в Передней Азии. По крайней мере, для первых можно говорить об втором особом антропологическом типе переднеазиатцев, которому по географической локализации можно придать наименование, восточно-кавказско-ленкоранского, которое должно отражать его географический ареал, правда, сейчас обнаруживающий некоторую разорванность.

В-третьих, особое переднеазиатское подразделение составляют достаточно сходные колхский и восточногрузинский варианты, для которого можно констатировать особый, скажем, средне-грузинский антропологический тип. Южно-грузинский вариант по большинству наших рассмотрений обнаруживал явную промежуточность между арменоидным и средне-грузинским антропологическими типами. Наконец, для западного региона Передней Азии, вероятно, можно говорить о нескольких антропологических типах переднеазиатского расового облика, которым можно вслед за В.В.Бунаком (1980) придать наименование сирийско-загросской группы. Более точное суждение здесь сделать довольно сложно, так как имеющиеся материалы для населения этого региона значительно уступают в подробности охвата групп населения и методической сопоставимости результатам исследований населения Кавказа.

По всем результатам анализа, независимо от того, проводился ли он с выделением закономерностей таксономической вариации, выражаемых каноническими переменными, или опирался на таксономические расстояния, население Западного Памира Таджикистана и Афганистана неизменно оказывалось в непосредственной близости к переднеазиатским вариантам восточно-кавказско-ленкоранского антропологического типа. Если мы не переоцениваем объективность многомерных количественных методов, то нам не остается ничего иного как признать реальной возможность включения памирского антропологического типа в круг передне-азиатских расовых подразделений.

Такой вывод будет полностью согласовываться с неоднократно высказывавшейся разными исследователями точкой зрения на возможность объединения памирского населения с кавказскими расовыми вариантами в рамках евразийской или памиро-альпийской общности (Бунак, 1927, 1946), передне-азиатского расового типа, включающего кроме памирского также арменоидный и ориентальный варианты (Дебец, 1948), брахицефального европеоидного пласта широтной горной складки Евразии (Ошанин, 1957), или балкано-кавказской малой расы (Хрисанфова, Перевозчиков, 1991). В частности, Л.В.Ошанин (1959) отмечал значительное сходство ягнобцев и горных групп Западного Памира с передне-азиатскими расовыми вариантами. Аналогично, Ю.Г.Рычков (1969) при обсуждении антропологических черт изолированных популяций Памира обнаружил многие па-

- 93 -

раллели с расовыми вариантами Кавказа. Я.Я.Рогинский и М.Г.Левин (1978) также констатировали у групп Западного Памира "некоторое сходство с переднеазиатским вариантом балкано-кавказской расы" (стр.408).

Подобный вывод, основывающийся на полученных нами результатах, напротив, значительно противоречит выводам других исследователей, включавших памирский (памиро-ферганский) антропологический тип в состав индо-памирской группы типов (Чебоксаров, 1951) или индо-афганской расы (Дебец, 1958; Алексеев, Гохман, 1984), причем отмечались даже параллели памирского типа с закаспийским - характерным для туркмен (Алексеев, 1974а).

Для населения Западного Памира характерна наибольшая выраженность специфики антропологического памирского типа, которая у равнинных таджиков и узбеков Средней Азии оказывается представленной менее отчетливо из-за монголоидной примеси (Ошанин, 1957, 1959). Точно так же у многих групп Афганистана памирского антропологического облика обнаруживается индо-средиземноморское влияние. Последнее проявилось и в проведенных нами анализах как заметное смещение соответствующих групп от балкано-кавказского кластера в сторону - индо-афганского.

- 94 -