- •Бытие, гл.8, 4 введение

- •Глава 1. Материал и методика

- •После проведения анализа части набора признаков

- •Каноклас 6.0

- •Глава 2. Антропологические варианты современного населения кавказа

- •Индо-средиземноморские варианты в населении Кавказа

- •Брахикефальные антропологические варианты северного Азербайджана

- •Кавкасионские антропологические варианты в населении Дагестана

- •Переднеазиатские антропологические варианты в населении Армении и Грузии

- •Антропологические варианты в населении Северного Кавказа и Грузии

- •Соотношения выделенных для населения Кавказа антропологических вариантов

- •Глава 3. Антропологические варианты кавказа, передней азии и памира

- •Современное население Афганистана

- •Современное население Индии

- •Соотношение антропологических вариантов, выделенных в населении Афганистана и Индии

- •Современное население Передней Азии

- •Сравнительное рассмотрение антропологических вариантов населения Кавказа, Передней Азии и Северной Индии

- •Глава 4.

- •Антропологические варианты кавказа, восточной и центральной европы

- •Сравнительное рассмотрение групп населения

- •Кавказа, Восточной и Центральной Европы

- •Центральной Европы и Балкан

- •Соотношение антропологических вариантов, выделенных в населении Кавказа, Восточной и Центральной Европы

- •Приложение 1. Список выборок, данные по которым были использованы в работе

- •Приложение 2. Усредненная внутригрупповая корреляционная матрица расоводиагностических соматологических признаков

- •Литература

- •Содержание

- •Глава 1.Материал и методика 3

- •Глава 2.Антропологические варианты современного

- •Глава 3. Антропологические варианты кавказа, передней

- •Глава 4. Антропологические варианты кавказа, восточной

Соотношения выделенных для населения Кавказа антропологических вариантов

После проведения серии канонических анализов следует рассмотреть таксономические взаимоотношения между ними. Это можно сделать изучая вариацию центральных точек, выделенных антропологических вариантов. Для того, чтобы эта операция также являлась бы перепроверкой полученных ранее результатов, она осуществлялась не при помощи нахождения канонических переменных, а проводилась с использованием иной техники анализа данных, основанной на других математических принципах - вычислении таксономических расстояний Махаланобиса с последующим проведением кластеризации и многомерного шкалирования. Если канонический анализ выявляет наиболее важные направления антропологической вариации, то исследование взаимных расстояний между рассматриваемыми единицами позволяет оперировать всей информацией об изменчивости исходных признаков.

- 55 -

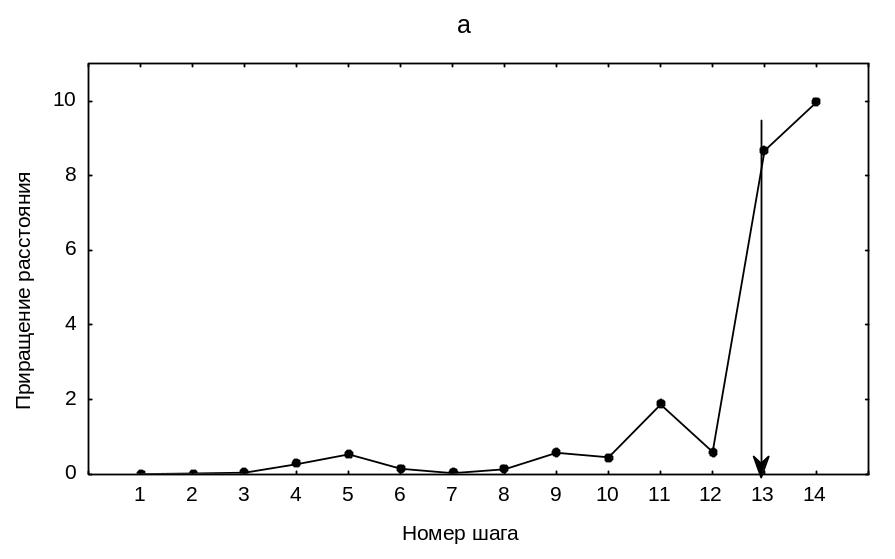

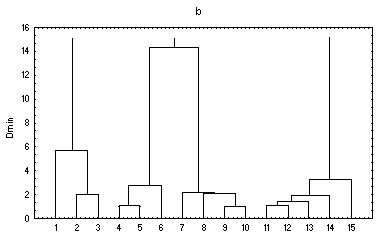

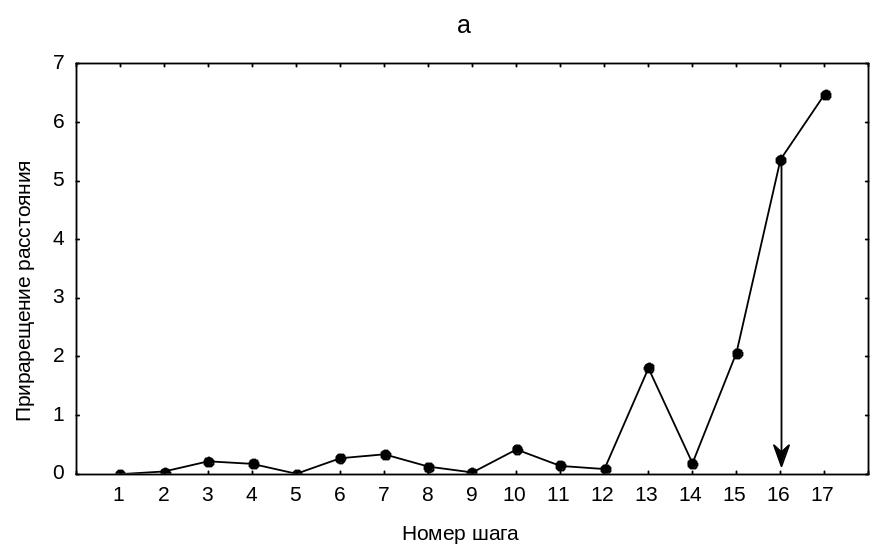

Рисунок 21. Результаты кластеризации центральных точек антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа - диаграмма Александрова-Горского (a) и дендрограм-ма (b). Обозначения вариантов: 1 - среднекубанский, 2 - нижне-араксинский, 3 – собст-венно каспийский, 4 северо-азербайджанский, 5 - самур-карачайский, 6 - кавкасионский, 7 южно-грузинский, 8-евреи Грузии, 9 - арменоидный, 10 - северо-кавказский, 11 – колх-ский, 12 - восточно-грузинский, 13 северо-грузинский, 14 - абхазский, 15 - ленкоранский.

На первом этапе рассмотрению подвергались все антропологические варианты, выделенные для населения Кавказа. Проведение агломеративной кластеризации с применением процедуры наименьшей внутрикластерной дисперсии (Уорда) на 13 шаге продемонстрировало (рис.21a) резкое увеличение уровня расстояния, на котором образовываются новые кластеры. Это свидетельствует о "насильственности" произведенного на этом этапе объединения достаточно сильно различающихся групп вариантов и о необходимости остановки процедуры. Дендрограмма, доведенная до 13 шага кластеризации, демонстрирует

- 56 -

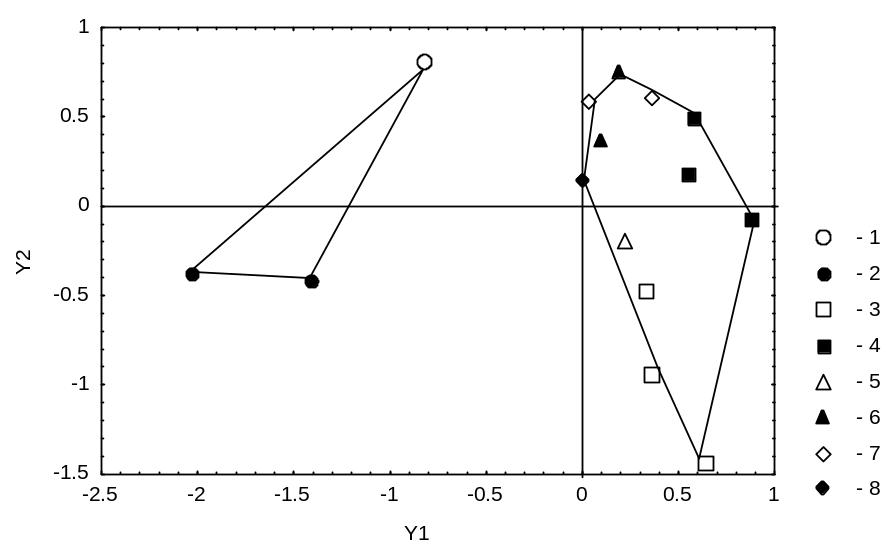

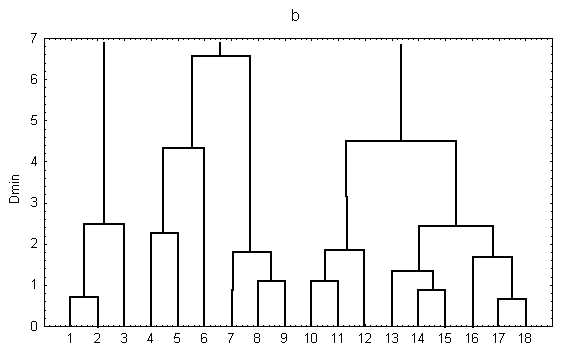

Рисунок 22. Результаты многомерного шкалирования центральных точек антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа. Обозначения вариантов: 1 - среднекубанский, 2 - нижне-араксинский и собственно каспийский, 3 северо-азербайджанский, ленкоранский и самур-карачайский, 4 - арменоидный, южно-грузинский и тип евреев Грузии, 5 - кавкасионский, 6 - северо-кавказский и абхазский, 7 - восточно-грузинский и колхский, 8 - северо-грузинский

(рис.21b) существование трех крупных объединений, выделенных ранее средствами канонического анализа антропологических вариантов.

Первое из них группирует нижне-акраксинский, собственно каспийский и среднекубанский варианты, что может свидетельствовать в пользу возможности их отнесения к индо-средиземноморскому единству. На дендрограмме можно отметить значительную специфичность среднекубанского варианта, что подтверждает точку зрения В.В.Бунака (1946) о вхождении его в особый расовый понтийский вариант. Если придерживаться точки зрения на понтийцев как на своеобразный антропологический тип (3-го порядка) в рамках индо-средиземноморской малой расы, то среднекубанскому таксону следует придать статус варианта этого типа.

Второй кластер, обнаруживающий отчетливую внутреннюю структуру (рис.21b), состо-ит фактически из двух самостоятельных объединений. Первое - включает самур-кара-чайский, северо-азербайджанский и ленкоранский варианты, второй - объединяет кавка-сионцев Дагестана, северо-кавказский, северо-грузинский и абхазский таксоны. Очевидно, что последний подкластер соответствует кавкасионскому в широком смысле этого тер-мина антропологическому варианту, которому можно, вероятно, придать статус особого антропологического типа. Его географический ареал распространяется на основную часть Большого Кавказского хребта и кавкасионский субкластер хорошо соответствует обосно-ванности выделения этого таксона (Натишвили, Абдушелишвили, 1955).

Третий крупный кластер, объединяет колхский, восточно-грузинский, южно-грузин-ский и арменоидный антропологические варианты, к которым на несколько более высоком уровне различий присоединяются евреи Грузии. Естественное объединение этих

- 57 -

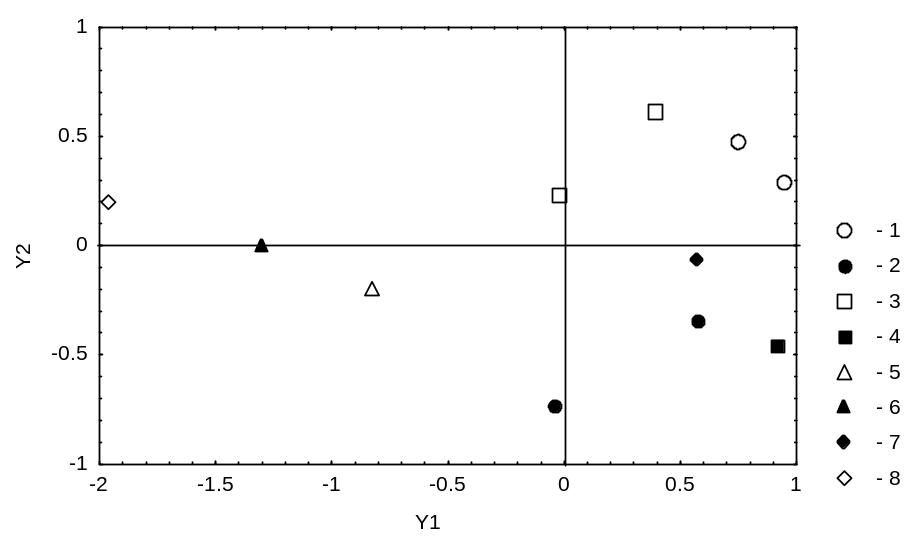

Рисунок 23. Результаты многомерного шкалирования центральных точек брахикефальных антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа. Обозначения вариантов: 1 - колхский и восточно- грузинский, 2 - кавкасионский, северо-грузинский, 3 - арменоидный, южно-грузинский, 4 - северо-кавказский, 5 - самур-карачайский, 6 - северо-азербайджанский, 7 - абхазский, 8 - ленкоранский

вариантов может еще раз подтвердить точку зрения М.Г.Абдушелишвили (1964) на возможность их объединения в рамках переднеазиатского антропологического типа.

Многомерное шкалирование (рис.22) по сравнению с результатами кластеризации дает более наглядную картину взаимных таксономических расстояний между центральными точками выделенных антропологических вариантов. На ней хорошо видно резкое противопоставление каспийского антропологического типа (собственно каспийского и нижне-араксинского вариантов) кавказским брахикефалам. При этом в наиболее специфической форме это характерно для нижне-араксинцев, для которых и можно констатировать наиболее отчетливое присутствие индо-средиземноморского (индо-афганского) расового компонента. Собственно каспийский вариант обнаруживает некоторую небольшую модификацию этой же антропологической основы, которая проявляется в его смещении к кругу балкано-кавказских форм (рис.22). На уровне отдельных признаков это проявляется (табл.4) в том, у собственно каспийского варианта по сравнению - с нижне-араксинским менее сильно была выражена мезокефалия и лептопрозопность, пигментация оказывалась менее темной, чаще встречались прямые волосы, сильнее было развито оволосение лица, чаще встречалась выпуклая спинка носа.

Обособленным на графике многомерного шкалирования оказывается расположение среднекубанского варианта, что хорошо соответствует его понтийскому статусу. Однако, как показывает дендрограмма (рис.21b), он естественным образом объединяется с вариантами каспийского типа в рамках индо-средиземноморского расового единства.

Балкано-кавказские варианты на графике многомерного шкалирования располагаются слишком кучно, что требует проведения отдельного для них рассмотрения. Однако, по ри-сунку 22 можно отметить смещение некоторых из них в направлении среднекубанского

- 58 -

понтийского варианта. В наибольшей степени это характерно для северо-кавказского, абхазского, колхского и восточно-грузинского антропологического типа. Поэтому, вероятно, здесь можно констатировать наряду с переднеазиатской расовой основой также присутствие очень небольшого понтийского компонента.

Для получения более детальной картины, отражающей таксономические взаимоотношения между брахикефальными кавказскими антропологическими вариантами, было про-ведено специальное многомерное шкалирование, которому подвергся соответствующий фрагмент матрицы расстояний. Кластеризации этого фрагмента соответствует участок дендрограммы, приведенной на рисунке 21b, в котором не учтены три индо-средиземно-морские единицы.

Многомерное шкалирование (рис.23) балкано-кавказских вариантов демонстрирует существование трех полюсов расовой вариации. Первый из них, локализованный на графике в левой зоне картины, образован ленкоранским вариантом, для которого, как мы видели, характерен переднеазиатский антропологический статус, не сводимый, впрочем, к арменоидному расовому компоненту, представленному в составе армян, греков, айсоров. Второй полюс вариации, размещающийся в верхнем участке графика многомерного шкалирования, соответствует собственно арменоидному переднеазиатскому и южно-гру-зинскому вариантам. Наконец, третий специфичный расовый вариант характерен для кавкасионцев Дагестана, которые обособленно расположились в нижней зоне графика. Центральные точки остальных балкано-кавказских вариантов занимают, в основном, промежуточное между тремя этими полюсами положение.

Так, северо-грузинский и северо-кавказский варианты обнаруживают по сравнению с кавкасионцами Дагестана заметное смещение в направлении колхского и восточно-гру-зинского расовых подразделений. В еще большей степени это смещение характерно для абхазского варианта. Таким образом, в результаты кластерного анализа (рис.21b), который объединял все эти четыре варианта, следует внести дополнения. Собственно кавкасионский антропологический статус в его предельно отчетливом выражении можно констатировать лишь для групп Дагестана. Северо-грузинский и северо-кавказский варианты с учетом полученной картины должны расцениваться как субкавкасионские и несущие кроме кавкасионской основы также заметный переднеазиатский и, возможно, понтийский компоненты.

Северо-азербайджанский вариант обнаруживает отчетливую промежуточность между ленкоранским и самур-карачайским расовыми подразделениями, тогда как последний смещен в свою очередь к кавкасионцам Дагестана. Иными словами, среди групп южного Дагестана и северного Азербайджана наблюдается ряд промежуточных форм между кавкасионским и переднеазиатским (в ленкоранском выражении) полюсами. При этом самур-карачайцы демонстрируют промежуточное положение в этом ряду, а для групп северо-азербайджанского антропологического варианта можно констатировать переднеазиатско-ленкоранскую основу, сочетающуюся с небольшим кавкасионским (промежуточного самур-карачайского облика) дополнительным компонентом. Наличием этого антропологического ряда изменчивости объясняется парадоксальное объединение кавкасионских вариантов с ленкоранско-северо-азербайджанско-самур-карачайским кластером (рис. 21b). В действительности, как показывает многомерное шкалирование, подобного единства на самом деле нет.

- 59 -

На последнем этапе рассмотрения кластерному анализу и многомерному шкалированию подвергались центральные точки брахикефальных вариантов населения Кавказа, но кавкасионцы Дагестана вошли в него в виде нескольких частных вариантов, так же как вместо колхского подразделения рассматривались причерноморский и западногрузинский варианты.

На 16 шаге кластеризации, уровень расстояния, на котором происходит объединение единиц, резко повысился (рис.24a), что является признаком остановки процедуры. Дендрограмма, образованная на первых 16 этапах (рис.24b), демонстрирует существование трех крупных кластеров, первый из которых включает переднеазиатский ленкоранский, северо-азербайджанский и самур-карачайский варианты. Во втором кластере объединились кавкасионские подварианты Дагестана, третий - образовали остальные брахикефальные варианты населения Кавказа.

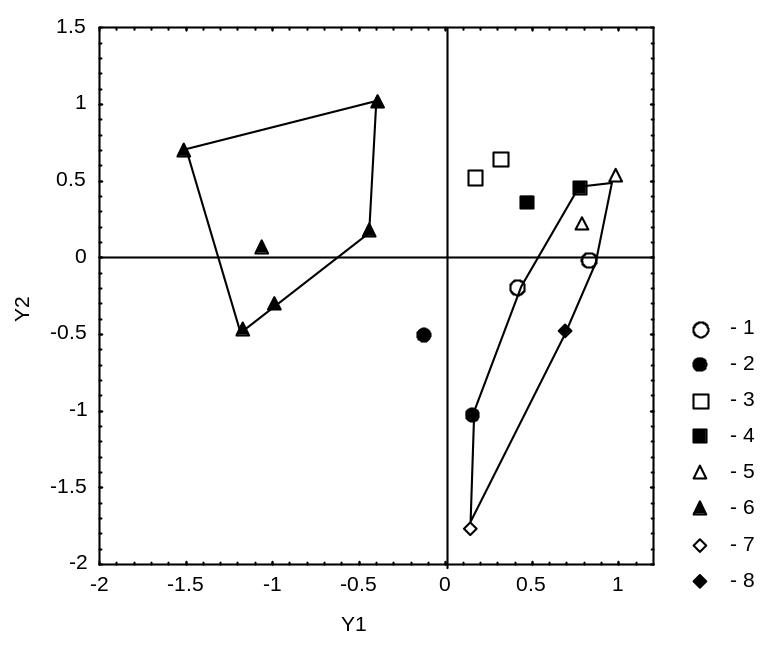

Многомерное шкалирование (рис.25) дало более содержательную картину взаимоотношения 18 антропологических подразделений. Как и в предыдущем рассмотрении (рис.23), для взаимного расположения точек наблюдается трехполюсная структура. Кавкасионский полюс образуют дробные варианты, характерные для разных дагестанских народов. Наиболее специфичное и крайнее выражение кавкасионских антропологических черт можно обнаружить у аварцев, занимающих крайнюю левую позицию на графике многомерного шкалирования (рис.25). Второй полюс образует переднеазиатский ленкоранский вариант, располагающийся на графике в самой нижней его зоне. Наконец, на третьем полюсе в крайне правой позиции картины многомерного шкалирования размещается причерноморский вариант.

Для антропологических вариантов Дагестана наряду с аварцами, обнаруживающими наиболее специфичный кавкасионский статус, можно отметить то же самое для лакцев, размещающихся на графике в непосредственной близости от - первых. Андийцы и цезцы заметно смещены в сторону приближения к субкавкасионским северо-грузинскому, северо-кавказскому и абхазскому вариантам. Напротив, для кумыков и лезгин обнаруживается сдвиг в направлении промежуточного самур-карачайского и передне-азиатских северо-азербайджанского и ленкоранского подразделений.

К последним весьма близкими оказываются арменоидный переднеазиатский вариант, объединяющий армян, греков и айсоров, и антропологический вариант, присущий грузинским евреям. Нетрудно видеть, что по графику многомерного шкалирования можно очертить границы переднеазиатского в широком смысле слова объединения вариантов (арменоидного, ленкоранского, северо-азербайджанского). К нему непосредственно примыкает южно-грузинский вариант, который оказывается промежуточным между перечисленными переднеазиатскими вариантами и объединением причерноморского, западно- и восточно-грузинского вариантов. Последние также могут быть отнесены к широкому кругу переднеазиатских антропологических форм, но при этом они также обнаруживают в своем составе и некоторый небольшой понтийский компонент.

Таким образом, в брахикефальном населении кавказского региона можно констати-ровать существование двух основных антропологических подразделений: кавкасионского типа и более дисперсной переднеазиатской группы типов. Между ними (рис.25) раз-мещены промежуточные варианты. Одни из них (северо-грузинский, северо-кавказский и

- 60 -

Рисунок 24. Результаты кластеризации центральных точек брахикефальных антропологических вариантов, населения Кавказа - диаграмма Александрова-Горского (a) и дендрограмма (b). Обозначения вариантов: 1 северо-азербайджанский, 2 - самур-карачайский, 3 - южно-грузинский, 4 - евреи Грузии, 5 - арменоидный, 6 - северо-кавказский, 7 - восточно-грузинский, 8 - северо-грузинский, 9 - абхазский, 10 - ленкоранский, 11 - западно-грузинский, 12 - причерноморский, 13 - андицы, 14 - цезцы, 15 - лакцы, 16 - аварцы, 17 - лезгины, 18 кумыки

- 61 -

Рисунок 25. Результаты многомерного шкалирования центральных точек брахикефальных антропологических вариантов, выделенных для населения Кавказа. Обозначения вариантов: 1 - арменоидный, южно-грузинский, 2 - самур-карачайский, северо-азербайджанский, 3 - северо-грузинский, северо-кавказский, 4 - абхазский, восточно-грузинский 5 - западно-грузинский, колхский, 6 - кавкасионский, 7 - ленкоранский, 8 - евреи Грузии

абхазский) - носят субкавкасионский характер, обнаруживая заметное смещение в направлении переднеазиатского круга форм в их восточно- и западно-грузинском проявлении. Иную промежуточность демонстрирует самур-карачайский вариант, где кавкасионский компонент, сходный с тем, который представлен у лезгин и кумыков, сочетается с переднеазиатским - северо-азербайджанского облика. В целом, эта точка зрения сходна с выводами М.Г.Абдушелишвили.

- 62 -