- •Ландшафтная оболочка. Происхождение и толкование термина «ландшафт».

- •Концептуальные основы ландшафтоведения. Общенаучное понятие «система». Сравнительный анализ геосистемого и экосистемного подходов в ландшафтных исследованиях.

- •Морфолитогенная основа ландшафта. Ей роль в территориальной организации ландшафта. Принцип подчинения.

- •Важнейшие климатические параметры, определяющие зональность ландшафтов. Суммы активных температур, коэффициент атмосферного увлажнения. Ось симметрии Восточно-Европейской равнины (по Алехину).

- •Экспозиционная асимметрия ландшафтов. Асимметрия инсоляционная и циркуляционная. Правило предварения.

- •Типы увлажнения и гигротопы переходных геосистем. Автоморфные и гидроморфные ландшафты, зональные и интразональные

- •Мерзлотный и промывной водные режимы. Их роль в ландшафтогенезе.

- •Непромывной и выпотной водные режимы. Их роль.

- •Трофотопы Юного Нечерноземья и свойственные им лесные и болотные экосистемы.

- •Биота и её роль в эволюции ландшафтной оболочки. Факторы жизни растений и законы их неизменности, минимума, оптимума.

- •Биомасса и биопродуктивность. Трофические цепи в биоте. Закон пирамиды в энергии.

- •Ландшафтные вещественно-энергетические и информационные связи. Ландшафтная индикация и её использование в ландшафтных исследованиях.

- •Прямые и обратные (положительные и отрицательные) ландшафтные связи. Принцип Брауна-Ле Шателье.

- •Иерархия природных геосистем. Морфологические единицы ландшафта.

- •Элементарная природная геосистема – фация. Геотопологическая и геохимическая классификация фаций.

- •Морфологическая структура ландшафтов. Моно- и полидоминанты ландшафты. Рисунок ландшафта.

- •Парагенетические системы. Ландшафтные катены, их структурные звенья.

- •Ландшафтно-географические поля, природные и антропогенные, нуклеарные и стержневые геосистемы. Правило убывания. Правило вектора.

- •Ландшафтные экатоны, роль региональных ландшафтных экатонов в судьбах цивилизации.

- •Эволюция природных ландшафтов. Неотектоника и её роль в ландшафтной оболочке.

Мерзлотный и промывной водные режимы. Их роль в ландшафтогенезе.

Мерзлотный - районы развития многолетней мерзлоты. Летом происходит оттаивание деятельного слоя (1-2 м). При этом образуется надмерзлотная верховодка. Тундры, лесотундры

Промывной - часть атмосферных осадков промывает почву и достигает грунтовых вод. Широколиственные леса.

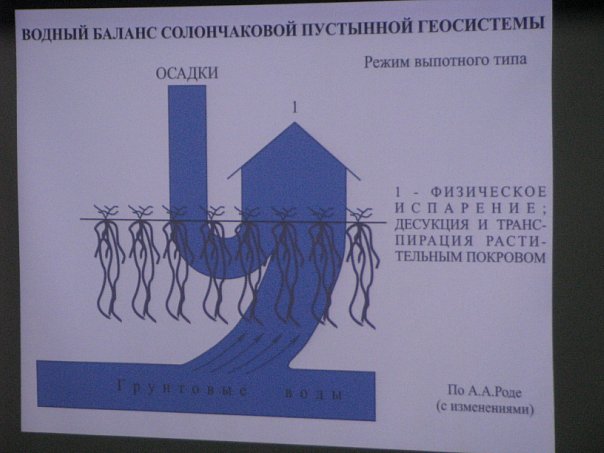

Непромывной и выпотной водные режимы. Их роль.

Непромывной - почвенная толща промачивается до 0,5-2 м, ниже располагается «мертвый горизонт». Степь.

Выпотной – происходит капиллярное поднятие влаги от грунтовых вод к поверхности и испарение. При этом происходит образование солончаков. Солончаки пустынные.

Трофотопы Юного Нечерноземья и свойственные им лесные и болотные экосистемы.

Почва – продукт длительного функционирования ландшафта, вещественно-энергетического взаимодействия его природных компонентов: морфолитогенной основы, воздушных масс (климата), природных вод, биоты.

Плодородие почвы – способность почвы удовлетворять потребности растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы воздухом, теплом, благоприятной физико-химической средой для нормального биологического функционирования.

Местообитание, характеризуемое по плодородию почвы, называется трофотопом. Различают следующие основные типы трофотопов лесных ландшафтов на территории быв. СССР:

Олиготрофные (бедные питательными элементами, гл. обр. Ca): песчаные почвы и грунты, часто перевеяные; здесь развиваются только неприхотливые сосновые леса (боры- беломошники).

Мезотрофные (несколько большее плодородие) – ельники на дерново-подзолитсых почвах на покровных суглинках и морене.

Эвтрофные (богатые питательными элементами) – хвойно-широколиственные и широколиственные леса на серых лесных почвах, подстилаемых лессовидными суглинками.

Мегатрофные (очень богатые питательными элементами) – дубравы на дерново-карбонатных почвах, пойменные дубравы на аллювиальных дерново-карбонатных почвах.

Биота и её роль в эволюции ландшафтной оболочки. Факторы жизни растений и законы их неизменности, минимума, оптимума.

Биота - совокупность растительности и животного мира. Биота - самый активный, критический компонент ландшафта. По словам Вернадского, живые организмы - самая мощная сила, преобразующая вещество на земной поверхности.

Влияние биоты на природные геосистемы стало существенным 570 млн. лет назад, когда начался фанерозой (эра явной жизни). Стал активно идти биохимический процесс фотосинтеза. С этого времени природные геосистемы существенным образом изменились под действием биоты: содержание кислорода в воздухе увеличилось в 1000 раз, сформировалась почва, кора выветривания и т. д.

Факторы жизни растений:

свет;

тепло;

вода;

воздух;

элементы минерального питания.

Согласно закону незаменимости, для жизни растений необходимо наличие всех этих пяти факторов. По закону минимума (закону Либиха) биопродуктивность растений в наибольшей степени зависит от того фактора, который находится в минимуме. Закон оптимума говорит, что наибольшая биопродуктивность растений обеспечивается тога, когда все факторы роста и развития находятся в оптимуме. Укаждого вида растений свой оптимум.

Биомасса и биопродуктивность. Трофические цепи в биоте. Закон пирамиды в энергии.

93% всех видов растений и животных обитает на суше. Биомасса - количество живого вещества, обитающего в данном месте. Биомасса обычно измеряется в т/га. Биомасса земного шара составляет 2 трлн т сухого живого вещества, из них 98% - биомасса наземных растений. Биопродуктивность - количество живого вещества, которое производят живые организмы (главным образом, зеленые растения) за год на единицу площади. Биопродуктивность земного шара составляет 170 млрд. т сухой массы в год. Из них 25-27% - водоросли, 35-37% леса суши, 25-30% травянистые, кустарниковые сообщества степей, саванн и пустынь.

По трофическим (пищевым) цепям биота делится на продуцентов, консументов и редуцентов. Продуценты - зеленые растения, которые в процессе фотосинтеза преобразуют неорганическое вещество в органическое. Консументы - живые организмы, не производящие органическое вещество, но потребляющие в пищу продуцентов. Различают консументов 1, 2 и 3-го порядков. Редуценты - главным образом микроорганизмы, разлагающие отмершее органическое вещество на минеральные составляющие.

Р. Линдэман сформулировал закон пирамиды энергии, или закон трофической пирамиды (правило 10%): с одного трофического уровня экологической пирамиды переходит на другой ее уровень в среднем не более 10% энергии. В этом законе в биоте реализуется 2-й закон термодинамики. Остальные 90% диссипируются (рассеиваются) в окружающую среду. Так или иначе минеральные вещества снова оказываются в почве и используются растениями для питания. Таким образом осуществляется малый биологический круговорот. Этот круговорот частично разомкнут, т. к. часть веществ выбывает из круговорота на долгое время, например, органические вещества, образующие гумус, каустобиолиты. В каустобиолитах накапливается 0,004% биологической энергии, однако за 570 млн лет накопилось 1032 ккал. В настоящее время в год расходуется столько энергии, сколько было накоплено биотой за 370 млн лет. При таких темпах использования полезных ископаемых биогенной энергии хватит на 4,5 тыс. лет.