- •Глава 11 Специальные методы анализа состава и структуры веществ

- •11.1 Методы рентгеновского анализа

- •11.1.1 Рентгенофазовый анализ (метод рфа)

- •11.1.2 Условия возникновения дифракции на кристаллах

- •11.1.3 Дифракция на кристаллах. Понятие элементарной ячейки.

- •11.1.4 Рентгеноспектральный анализ (рса)

- •11.2 Масс-спектрометрия и ее применение в анализе

- •11.2.2 Техника проведения масс-спектрометрии.

- •11.2.2 Понятие массы в масс-спектрометрии

- •11.2.3 Типы дефрагментации молекул при воздействии эу

- •11.2.4 Примеры идентификации масс-спектров

- •11.3 Ядерный магнитный резонанс (метод ямр).

- •11.3.1 Техника получения спектров ямр

- •11.3.2 Основные характеристики спектра ямр

- •11.3.3 Основные правила анализа спектров ямр (пмр)

- •11.3.4 Химические сдвиги в отдельных классах органических соединений

- •11.3.4 Пример анализа спектра пмр

- •11.4 Гибридные методы анализа

- •11.4.1 Общее понятие «гибридных (комплексных) методов анализа»

- •11.4.2 Примеры применения гибридных установок.

11.1.4 Рентгеноспектральный анализ (рса)

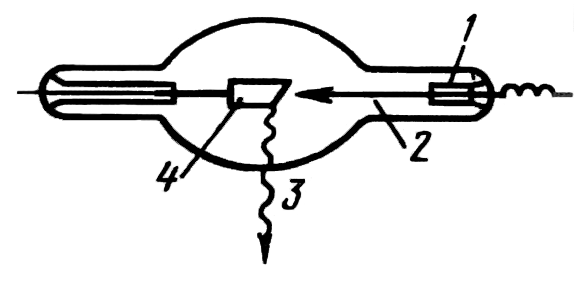

Рентгеноспектральный анализ выполняется на установках, основной частью которых, как и в методе РФА, является рентгеновская трубка (рисунок 11.9).

Рисунок 11.9. Строение рентгеновской трубки:

1 – катод (источник электронов); 2 – поток электронов высокой энергии;

3 – рентгеновское излучение; 4 – анод (антикатод).

Возникновение жесткого рентгеновского излучения происходит за счет квантовых переходов внутренних электронов в результате облучения вещества потоком электронов высокой энергии (см. выше описание механизма возникновения характеристического рентгеновского излучения). Поскольку квантовые переходы электронов в атомах различных элементов отличаются по энергии, то частота рентгеновского излучения будет зависеть от строения атома. Математически эту зависимость выражает закон Мозли: длина волны рентгеновского излучения атомов пропорциональна атомному номеру элемента Z (уравнение 11.3).

![]() (11.3)

(11.3)

где

– длина волны характеристического

рентгеновского излучения; а и b

– константы, одинаковые для линий данной

серии (![]() ,

,

![]() или

или

![]() ).

).

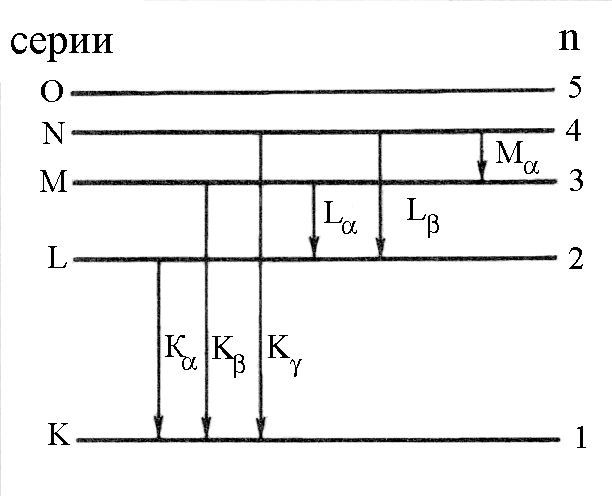

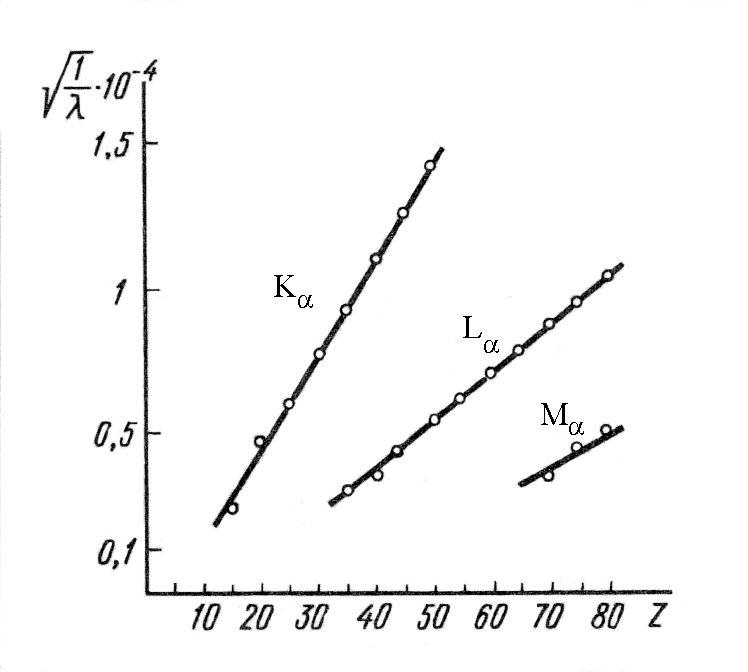

Электронные переходы, объясняющие возникновение различных серий рентгеновского излучения показаны на рисунке 11.10, а зависимость длины волны от атомного номера элемента – на рисунке 11.11

Рисунок 11.10 Схема энергетических переходов при получении

рентгеновского спектра (n – главное квантовое число).

Рисунок 11.11 Зависимость длин волн рентгеновского излучения

от атомного номера элемента для спектральных серий.

Анализ рентгеновского

спектра позволяет выполнять качественные

и количественные определения элементов

в материалах сложного состава.

Охарактеризовать равноценность

химических связей однотипных элементов

в соединении. По рентгеновским спектрам

рассчитываются эффективные заряды

атомов

![]() ,

благодаря чему можно судить о типе

химической связи в соединении.

,

благодаря чему можно судить о типе

химической связи в соединении.

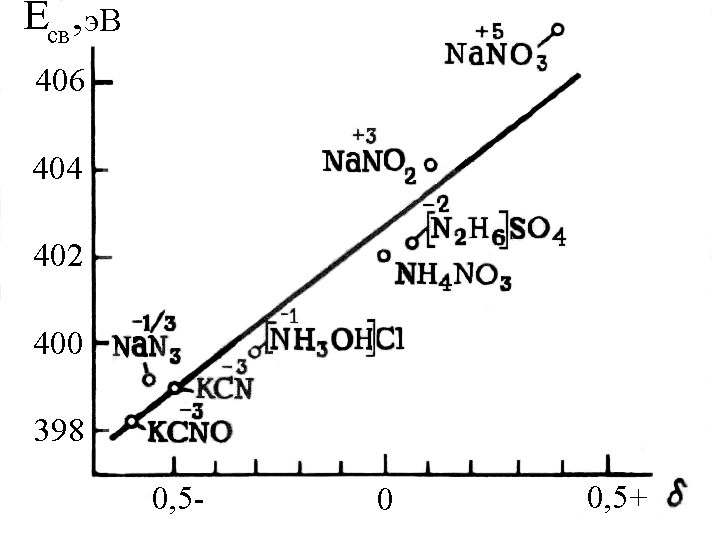

Если атом в соединении имеет эффективный заряд , то линии его спектра окажутся смещенными, по сравнению с линиями спектра свободного атома, на некоторую величину. Это дает возможность рассчитать значение и определить энергию связи 1s- электронов (рисунок 11.12).

Рисунок 11.12. Зависимость энергии связи 1s-электронов атомов азота

в соединениях от величины эффективного заряда атома азота.

Рентгеновскую дифракцию нередко совмещают с дифракцией нейтронов на ядрах атомов. Эти два метода фактически дополняют друг друга и позволяют получить надежную информацию о распределении электронной плотности в молекулах кристаллов.

11.2 Масс-спектрометрия и ее применение в анализе

Масс-спектрометрия (МС) используется в вещественном и молекулярном анализе для установления молекулярной массы веществ и наиболее устойчивых структурных единиц. Метод основан на ионизации молекул анализируемого вещества (аналита) путем последующего разделения ионов по величине отношения их массы к заряду (m/z). По масс-спектру можно определить молекулярную массу; молекулярную формулу (брутто-формулу) и структуру химического вещества. На основании этого можно выделить несколько основных направления применения масс-спектрометрического анализа:

анализ структуры и состава органических соединений;

неорганический синтез

механизм реакций в органическом синтезе;

газофазные ионные реакции;

локальный анализ поверхности;

анализ биомакромолекул;

анализ лекарственных препаратов и ксенобиотиков;

изотопные реакции.

Приведем значение основных терминов, применяемых в масс-спектрометрии:

аналит – компонент пробы вещества, выделенный для дальнейшего испытания (обычно в методах МС и ЯМР);

азотное правило – позволяет определить четность массового числа молекулярного иона вещества аналита, содержащего такие элементы, как C, H, O, S и галогены;

детектор масс – электронный умножитель или иной прибор, предназначенный для регистрации величины ионного тока;

ионный кластер – набор пиков в масс-спектре с близкими значениями m/z, обусловленный существованием стабильных изотопов;

масс-спектр – запись развертки ионного пучка в соответствии со значением массового числа m/z;

масс-спектрометр – сложное устройство, часто в комбинации с газовым хроматографом или термоанализатором, предназначенное для анализа ионного и изотопного состава различных веществ;

массовое число m/z – число, равное отношению молекулярной массы иона к его заряду; для однозарядных ионов оно числено равно молекулярной массе

иона или радикала;

иона или радикала;молекулярный ион

или

катион-радикал – положительно

заряженный ион, образующийся за счет

потери электрона молекулой вещества-аналита

в результате электронного удара.

Массовое число катион-радикала

соответствует молекулярной массе

аналита;

или

катион-радикал – положительно

заряженный ион, образующийся за счет

потери электрона молекулой вещества-аналита

в результате электронного удара.

Массовое число катион-радикала

соответствует молекулярной массе

аналита;НЭП – неподеленная электронная пара;

осколочный ион – ион, образующийся в результате дефрагментации молекулы вследствии разрыва химической связи;

перегруппировка – вторичная реакция в ионном пучке между осколочными ионами и радикалами, приводящая к образованию новых типов устойчивых фрагментов;

фрагментация (дефрагментация) – реакция разрыва химической связи в молекуле аналита под действием ЭУ с образованием более мелких фрагментов: осколочных ионов, радикалов и нейтральных молекул;