Московский государственный агроинженерный университет

имени В. П. Горячкина

Кафедра: электротехнологии в с/х производстве

Светотехника

Отчет по лабораторной работе №1

«Исследование эксплуатационных показателей работы ламп накаливания и основных характеристик светильников»

Выполнил:

студент 33 группы

___________

Проверил:

Митягина Я. Г.

Москва 2012

1.Оглавление:

2.Цель работы

3.Общие сведения

4.Задачи исследования

5.Графики

6.Вывод

2.Цель работы - изучить особенности работы ламп накаливания, используя элементы математического моделирования; научиться экспериментально определять основные характеристики светильников.

3.Основы теории.

Лампы накаливания относятся к источникам теплового излучения, в соответствии с законами которого световой КПД нагретого тела увеличивается с повышением температуры и достигает максимума для черного тела 14,5 % при Т = 6500 К. Тело излучения ламп накаливания – вольфрамовая нить. Она нагревается электрическим током до температуры 2300…2800 К. Поэтому световой КПД ламп накаливания не превышает 3,5 %. Температура нагрева вольфрамовой нити ограничена из-за её распыления. Увеличение температуры нити на 1 % свыше 2500 К приводит к увеличению скорости распыления вольфрама примерно в 2 раза. Следовательно, от величины напряжения, приложенного к лампе накаливания и влияющего на температуру нагрева вольфрамовой нити, будут существенно зависеть светотехнические и эксплуатационные показатели этого типа ламп.

4. Задачи исследования.

4.1 Задача 1. Определение зависимости основных показателей работы ламп накаливания от подводимого напряжения: Рл, Iл, Фv, η'v, Rл = f(U). Изменение подводимого к лампе напряжения от 0 до 250 В осуществляют ЛАТРом. Для измерения электротехнических параметров достаточно амперметра и вольтметра. Сопротивление лампы Rл рассчитывают по полученным значения тока и напряжения. Световой поток лампы Фv оценивают косвенным путем с помощью люксометра через измеряемую им освещенность по выражению Ф* = Фх/Фн = Ех/Ен (1). При этом за 100 % принимают значения, соответствующие номинальному напряжению.

Табл 1.Лампа накаливания:

U |

В |

250 |

220 |

200 |

180 |

160 |

140 |

120 |

100 |

Pлн |

ВТ |

147,20 |

136,40 |

118,00 |

93,60 |

78,40 |

63,00 |

48,00 |

37,00 |

Iлн |

А |

0,64 |

0,62 |

0,59 |

0,52 |

0,49 |

0,45 |

0,40 |

0,37 |

Rлн |

Ом |

359,38 |

354,84 |

338,98 |

346,15 |

326,53 |

311,11 |

300,00 |

270,27 |

Флн |

Лм |

2650,34 |

2180,0 |

1552,88 |

1022,81 |

642,05 |

365,82 |

179,18 |

52,26 |

Eлн |

лк |

355,00 |

292,00 |

208,00 |

137,00 |

86,00 |

49,00 |

24,00 |

7,00 |

η'v |

лм/Вт |

18,01 |

15,98 |

13,16 |

10,93 |

8,19 |

5,81 |

3,73 |

1,41 |

Рис1.1 Зависимость основных характеристик 1 лампы накаливания от подводимого напряжения.

Расчеты:

М

(3)

ощность Pл рассчитываем по формуле: Pл = U·Iл;

(4)

(5)

4

(6)

(7)

.2 Задача 2. Вывести эмпирические зависимости исследованных в задаче 1 показателей работы ламп накаливания от подводимого напряжения. Теоретически зависимости параметров ламп накаливания от подводимого напряжения аппроксимируется степенной функцией вида

где Ах – величина исследуемого параметра при напряжении Ux; Ан - номинальная величина исследуемого параметра при номинальном напряжении Uн.

Для каждого параметра характерно свой значение показателя степени α, которое вычисляют по результатам экспериментальных исследований при Ux/Uн = 0,9 и Ux/Uн = 1,1 путем логарифмирования выражения (6). Из двух полученных значений находят среднее.

Расчёт:

Параметр |

|

|

|

|

1,714 |

1,520 |

1,617 |

|

0,714 |

0,520 |

0,617 |

|

0,285 |

0,479 |

0,382 |

|

4,395 |

3,559 |

3,977 |

|

2,680 |

2,0387 |

2,36 |

3.3 Задача 3. Сравнить световую отдачу ламп накаливания различной мощности и номинального напряжения.

Экономичность ламп накаливания зависит не только от отклонений напряжения, но и от значений номинального напряжения лампы UЛ.Н. и номинальной мощности РЛ.Н. . У ламп большей мощности или меньшего номинального напряжения нить накаливания имеет больший диаметр, что позволяет в прочесе изготовления лампы предусмотреть нагрев нити до более высокой температуры при сохранении неизменным полезного срока службы 1000 ч.

|

1лампа |

2лампа |

3лампа |

1лампа |

2лампа |

3лампа |

P,Вт |

9 |

20 |

15 |

40 |

100 |

75 |

I, А |

0,04 |

0,09 |

0,07 |

0,18 |

0,45 |

0,36 |

Е, лк |

250 |

445 |

354 |

123 |

631 |

540 |

Ф, лм |

480 |

1500 |

825 |

400 |

1350 |

960 |

η’v |

53,33 |

75,00 |

55,00 |

10,00 |

13,50 |

12,8 |

Табл.3 Световая отдача ламп разной номинальной мощности

Расчеты:

I

(8)

= P/U, U = 220 В;η’v = Ф/P [лм/Вт].

4.4 Задача 4. Экспериментально получить данные для построения кривой силы света с отражателем и без него.

Основные параметры светильника (кривая силы света - Ia = f(a); кпд - ηc = ФС / ФЛ ; защитный угол - γ) могут быть определены с помощью люксметра непосредственно или после математической обработки его показаний.

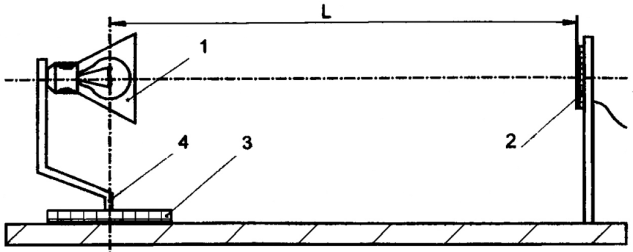

Для снятия кривой силы света используют гониофотометр, называемый также распределительный фотометр (рис. 2), с помощью которого изменяется пространственная ориентация светильника 1 относительно приёмника излучения 2. При этом центр светильника и приёмника излучения лежит на одной прямой, являющейся оптической осью светильника. Светильник поворачивается на определённый угол вокруг вертикальной оси 4, геометрическое продолжение которой проходит через световой центр светильника. При этом расстояние l от светового центра до приёмника излучения остаётся неизменным. Угол поворота светильника a регистрируется по лимбу 3.

Рис. 2. Конструкция гониофотометра.

Расстояние l должно превышать максимальные линейные размеры приёмника излучения и светильника более чем в 5 раз. Тогда, приняв светильник и приёмник излучения за теоретические точки с погрешностью не более 1%, можно использовать выражение, связывающее освещённость Е в точке пространства и силу света Ia в направлении этой точки:

(10)

где Ia - сила света в направлении приёмника излучения под углом a к оптической оси светильника, ср;

b - угол падения излучения на приёмник, град;

l - расстояние от источника до приёмника излучения, м.

Для принятой конструкции гониофотометра угол b, измеренный между нормалью к приёмной площадке датчика люксметра и направлением падающего излучения, равен нулю (b = 0). Следовательно, из выражения (10) можно определить силу света:

(11)

(12)

(13)

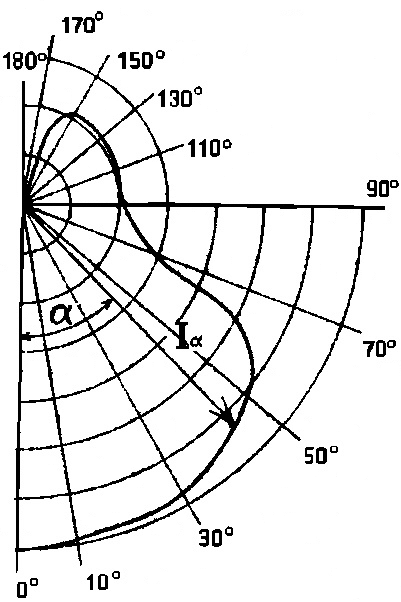

Ia = Е l2 Кривые силы света (КСС) строят в системе полярных координат (рис. 3). Если светораспределение симметрично относительно оптической оси, то кривые строят лишь в одном квадранте с направлением оптической оси (a = 0) сверху вниз.  КСС

строят для условной лампы со световым

потоком 1000 люменов. Этим достигают

универсальности использования кривых

для ламп любой мощности. Фактическую

силу света вычисляют, пользуясь

«приведённой» силой света

КСС

строят для условной лампы со световым

потоком 1000 люменов. Этим достигают

универсальности использования кривых

для ламп любой мощности. Фактическую

силу света вычисляют, пользуясь

«приведённой» силой света

и

фактическим световым потоком лампы ФЛ:

и

фактическим световым потоком лампы ФЛ:

При расчёте освещённости в точке от светильника с любой лампой пользуются выражением:

Рис. 3. Кривая силы света симметричного светильника.

Л

Табл.1.4

ампа накаливания:С отражателем:

α |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

Ia |

260,01 |

249,48 |

244,62 |

242,19 |

232,47 |

204,12 |

170,1 |

17,82 |

7,29 |

5,67 |

E |

321 |

308 |

302 |

299 |

287 |

252 |

210 |

22 |

9 Табл.1.5 |

7 |

Без отражателя:

α |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

8 Табл.7 0 |

90 |

Ia |

212,22 |

215,46 |

210,6 |

210,6 |

207,36 |

201,69 |

197,64 |

194,4 |

196,02 |

176,58 |

E |

262 |

266 |

260 |

260 |

256 |

249 |

244 |

240 |

242 |

218 |

α |

100 |

110 |

120 |

130 |

140 |

150 |

160 |

170 |

180 |

|

Ia |

174,15 |

191,16 |

192,78 |

196,83 |

180,63 |

132,03 |

35,64 |

20,25 |

11,34 |

|

E |

215 |

236 |

238 |

243 |

223 |

163 |

44 |

25 |

14 |

|

Э

Табл.1.6

Табл.1.7

нергосберегающая лампа:С отражателем:

α |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

Ia |

179,82 |

203,31 |

225,99 |

239,76 |

240,57 |

226,8 |

196,02 |

150,66 |

123,12 |

76,14 |

E |

222 |

251 |

279 |

296 |

297 |

280 |

242 |

186 |

152 |

94 |

Без отражателя:

α |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

80 |

90 |

Ia |

139,32 |

158,76 |

184,68 |

198,45 |

208,17 |

206,55 |

200,88 |

179,82 |

174,96 |

157,95 |

E |

172 |

196 |

228 |

245 |

257 |

255 |

248 |

222 |

216 |

195 |

α |

100 |

110 |

120 |

130 |

140 |

150 |

160 |

170 |

180 |

|

Ia |

139,32 |

129,6 |

110,97 |

90,72 |

67,23 |

47,79 |

29,16 |

14,58 |

11,34 |

|

E |

172 |

160 |

137 |

112 |

83 |

59 |

36 |

18 |

14 |

|

Р

(14)

асчет:Ia = Е l2;

l = 0,9 м.

4.5 Задача 5. Экспериментально определить защитный угол и по данным предыдущего опыта рассчитать кпд светильника.

КПД светильника определяют отношением потока, вышедшего из светильника ФС, к потоку лампы ФЛ:

η

(15)

(16)

c = ФС / ФЛСветовой поток излучателя (лампы или светильника) рассчитывают путём сложения элементарных потоков ΔФ в пределах зональных пространственных углов Δω:

где IΔα - средняя сила излучения в пределах десятиградусной зоны Δα = 100, кд.

З

Табл.8

Табл.9

начения IΔα берут из светораспределения для десятиградусных зон α = 0…10, 10…20, 20…300 и т.д. Значения зональных пространственных углов Δω в стерадианах приведены в табл.8. Зная кривые светораспределения для чистой лампы и светильника (лампы с отражателем) можно вычислить ηc по выражению (15).∆α, градус |

∆ω, стерадиан |

|

0…10 |

170…180 |

0,095 |

10…20 |

160…170 |

0,283 |

20…30 |

150…160 |

0,436 |

30…40 |

140…150 |

0,623 |

40…50 |

130…140 |

0,774 |

50…60 |

120…130 |

0,897 |

60…70 |

110…120 |

0,992 |

70…80 |

100…110 |

1,058 |

80…90 |

90…100 |

1,091 |

|

|

∑ = 2π = 6,28 |

Расчет: Лампа накаливания:

α |

0-10 |

10-20 |

20-30 |

30-40 |

40-50 |

50-60 |

60-70 |

70-80 |

80-90 |

90-100 |

||||||||

IΔα |

213,84 |

213,03 |

210,60 |

208,98 |

204,53 |

199,67 |

196,0 |

195,21 |

186,30 |

175,37 |

||||||||

Фл |

20,31 |

60,29 |

91,82 |

130,19 |

158,30 |

179,10 |

194,4 |

206,53 |

203,25 |

191,32 |

||||||||

IΔα |

254,74 |

247,05 |

243,40 |

237,33 |

218,29 |

187,11 |

93,96 |

12,555 |

6,48 |

- |

||||||||

ФС |

24,200 |

69,9151 |

106,124 |

147,85 |

168,96 |

167,83 |

93,20 |

13,283 |

7,06968 |

- |

||||||||

α |

100 -110 |

110 -120 |

120 - 30 |

130 - 140 |

140 - 150 |

150 -160 |

160 - 170 |

170 - 180 |

|

|||||||||

IΔα |

17,01 |

1,62 |

4,05 |

16,20 |

48,60 |

96,39 |

15,39 |

8,91 |

|

|||||||||

ФС |

182,66 |

191,97 |

194,81 |

188,73 |

156,33 |

83,84 |

27,95 |

0,85 |

|

|||||||||

Фл = 2462, 7 лм

Фс = 798,45 лм

ηc

=

= 32%.

= 32%.

Э

Табл.10

нергосберегающая лампа:α |

0-10 |

10-20 |

20-30 |

30-40 |

40-50 |

50-60 |

60-70 |

70-80 |

80-90 |

90-100 |

||||||||

IΔα |

149,04 |

171,72 |

191,57 |

203,31 |

207,36 |

203,72 |

190,35 |

177,39 |

166,46 |

148,64 |

||||||||

Фл |

14,16 |

48,60 |

83,52 |

126,66 |

160,50 |

182,73 |

188,83 |

187,68 |

181,60 |

162,16 |

||||||||

IΔα |

191,56 |

214,65 |

232,87 |

240,16 |

233,68 |

211,41 |

173,34 |

136,89 |

99,63 |

- |

||||||||

ФС |

18,19 |

60,74 |

101,53 |

149,62 |

180,87 |

189,63 |

171,95 |

144,82 |

108,69 |

- |

||||||||

α |

100 -110 |

110 -120 |

120 - 30 |

130 - 140 |

140 - 150 |

150 -160 |

160 - 170 |

170 - 180 |

|

|||||||||

IΔα |

9,72 |

18,63 |

20,25 |

23,49 |

19,44 |

18,63 |

14,58 |

3,24 |

|

|||||||||

ФС |

134,46 |

120,29 |

100,85 |

78,98 |

57,51 |

38,48 |

21,87 |

0,31 |

|

|||||||||

Фл = 1889, 1лм

Фс = 1126,1 лм

ηc

=

= 60%.

= 60%.

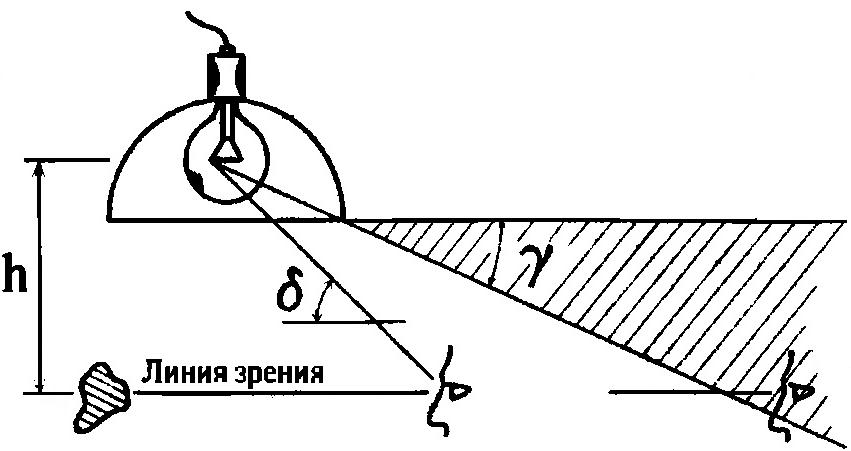

4.6 Задача 6. Пользуясь понятием защитного угла светильника g и рисунком 4, избрать методику измерения защитного угла и привести её описание в отчёте.

Рис.4 Защитный угол светильника.

Защитный угол γ характеризует зону ниже уровня светильника (на рис.4 она заштрихована), в пределах которой глаз наблюдателя защищён от слепящёго действия источника излучения.

Если светильник расположен над линией зрения за пределами угла 400 (угол δ на рис.4), то он не оказывает слепящего действия и проверку на ослеплённость можно не проводить.