- •Введение

- •Общие сведения об измерениях, средствах измерений и погрешностях понятие об измерении

- •Понятия о средствах измерения

- •Основные понятия о метрологических характеристиках средств измерений основные определения

- •Оценка погрешностей при технических измерениях

- •Оценка и учет случайных погрешностей

- •Лабораторная работа № 1 изучение принципа действия и конструкции термоэлектрических термометров Общие сведения

- •Порядок выполнения работы:

- •Обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 2 поверка термоэлектрических термометров Общие сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 3 изучение принципа действия, конструкции и поверки термометров сопротивления Общие сведения

- •Методика испытания термометра сопротивления

- •Порядок выполнения работы

- •Обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 4 изучение принципа действия, устройства и поверки нормирующего преобразователя Общие сведения

- •Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 5 изучение принципа действия и конструкции логометра Общие сведения

- •Методика поверки логометра и схема лабораторной установки

- •Порядок выполнения работы

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 6 изучение принципа действия, устройства и поверки деформационных и тензометрических манометров Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 7 определение коэффициента расхода диафрагмы Общие сведения

- •Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 8 изучение конструкции и принципа действия электрохимических газоанализаторов на твердом электролите Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 9 изучение конструкции ипринципа действия термохимических газоанализаторов Общие сведения

- •Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 10 изучение принципа действия дифференциально-трансформаторной системы передачи информации Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 11 определение динамических свойств датчиков температуры Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 12 изучение принципа действия токовой системы передачи информации Общие сведения

- •Порядок проведения работы

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 13 изучение принципа действия преобразователя теплового потока Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 14 измерение теплового потока через тепловую изоляцию трубопровода Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа №15 изучение принципа действия инфракрасного бесконтактного термометра Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Лабораторная работа № 16 изучение принципа действия и конструкции влагомера твердых и сыпучих тел Общие сведения

- •Порядок проведения работы и обработка полученных результатов

- •Оформление отчета

- •Литература

- •Приложения Термо – э. Д. С. Термоэлектрических термометров типа тпп стандартной градуировки пп при температуре свободных концов 0˚с.

- •Сведения об авторах

Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов

1 Подать воду по трубопроводу – 1 в бак – 2.

2 При установившемся режиме слива воды из трубопровода – 9 открыть кран – 4. Одновременно замеряя объемный расход воды Qоб через сливную трубку – 3 с помощью мерного бака – 7 и секундомера (м3 / с), а также перепад давления на диафрагме – 5.

3 По известным Qоб, Р, d, пользуясь формулой (7.3), определить коэффициент расхода диафрагмы.

4 Сделать три опыта.

5 Сравнить полученное значение с эталонным.

6 Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Результаты измерений и расчетов

№ пп |

Кол-во воды, G, л |

Время, t, с |

Объемный расход, Qоб, м3 с |

Перепад давлений Р, Па |

Коэффициент расхода, |

Примечание |

1 2 3 |

19,6 19,6 19,6 |

|

|

|

|

|

П р и м е ч а н и е:

Диаметр трубопровода |

D = 50 мм |

|

Диаметр отверстия диафрагмы |

d = 31,5 мм |

|

Модуль диафрагмы |

m = d2 D2 = 0,39 |

|

Плотность воды Коэффициент расхода диафрагмы |

ρ = 1000 кг / м3 |

|

действительный при данном модуле |

ад = 0,687 |

|

Оформление отчета

Отчет должен содержать:

1 цель работы;

2 краткий порядок проведения измерений;

3 результаты измерений и расчетов (таблица 7.1);

4 выводы.

Лабораторная работа № 8 изучение конструкции и принципа действия электрохимических газоанализаторов на твердом электролите Общие сведения

Для измерения концентрации О2 в газовых смесях применяются приборы газового анализа (далее газоанализаторы). Наиболее перспективными для измерения О2 приборами в настоящее время являются газоанализаторы, основанные на электрохимических методах измерения. Газоанализаторы, как правило, состоят из устройства пробоподготовки, первичного преобразователя и измерительного преобразователя. Устройство пробоподготовки предназначено для отбора пробы анализируемой газовой смеси от объекта, очистки пробы от агрессивных и механических примесей, приведения ее параметров (температуры, давления и т.д.) к значениям, нормированным для параметров пробы на входе в сенсор газоанализатора.

Преобразователь первичный предназначен для формирования вторичного электрического сигнала, значение которого эквивалентно концентрации измеряемого компонента в газовой смеси. Измерительный преобразователь служит для индикации или регистрации содержания данного компонента в анализируемой газовой смеси с формированием выходных унифицированных сигналов.

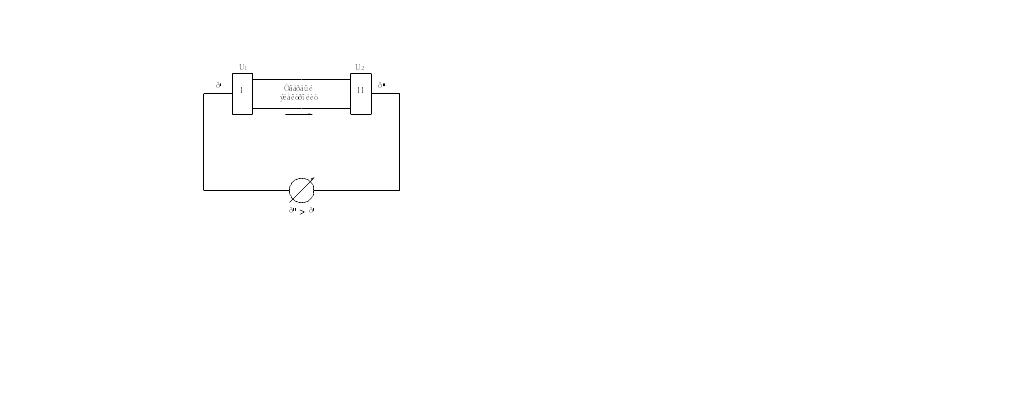

Рисунок 8.1 – Схема электрохимического сенсора с твердым электролитом

Принцип метода основан на использовании зависимости э.д.с. концентрационной (по кислороду) электрохимической цепи с твердым электролитом и газовыми электродами от концентрации кислорода в газовых смесях, подаваемых на электроды.

Схема гальванического элемента (рисунок 8.1) состоит из твердого электролита, находящегося между металлическими электродами l и ll, которые омываются газовыми смесями с различными парциальными давлениями кислорода (р р). Если электроды пористые и могут достаточно легко пропускать кислород, то вследствие различия между р и р на обеих границах твердого электролита с электродами установится различный химический потенциал U1 и U2 кислорода, под действием которого ионы кислорода будут диффундировать с электрода с большим р на электрод с меньшим р. При этом на первом электроде электроны забираются, на втором освобождаются. В результате между границами электрод - твердый электролит возникает электрическое поле, причем, омываемый газ с большим парциальным давлением кислорода, будет заряжен положительно, а второй - отрицательно. С помощью металлических электродов и соединенных с ними металлических токоотводов разность потенциалов (U1 - U2) передается во внешнюю цепь. При подаче на один из электродов газа с известным парциальным давлением кислорода (эталонного газа) значение э.д.с. датчика при заданной температуре однозначно определяется парциальным давлением кислорода в анализируемом газе, подаваемом на другой электрод, подчиняясь термодинамическому соотношению Нерста

, (8.1)

, (8.1)

где R - газовая постоянная;

Т - температура электродов и электролита, К;

F - константа Фарадея;

Ро2эт и РО2ан - парциальные давления кислорода соответственно в эталонном и анализируемом газах.

При переходе к концентрациям кислорода, выраженным в объемных процентах, соотношение (8.1) принимает вид

![]() , (8.2)

, (8.2)

где

![]() и

и

![]() - процентное отношение кислорода

соответственно в эталонном и анализируемом

газах.

- процентное отношение кислорода

соответственно в эталонном и анализируемом

газах.

Объемная концентрация Сi и парциальное давление Pi связанных соотношением

Сi = Pi P,

где P - абсолютное давление газовой смеси.

При равенстве давления анализируемого и эталонного газов уравнения (8.1) и (8.2) идентичны.

При использовании в качестве эталонного газа атмосферного воздуха с парциальным давлением кислорода PО2 = 0,21 э.д.с., развиваемая датчиком, подсчитывается по формуле

E = - 0,33T – 0,0496T ∙ log PO2 ан, (8.3)

где PO2 ан - парциальное давление кислорода в анализируемом газе,

Т = С + 273 - температура электродов, К.

Основой электрохимического газоанализатора на О2 является твердоэлектролитный сенсор.

Твердоэлектролитный сенсор изготовлен на основе двуокиси циркония стабилизированного окисью натрия. Такой электролит обладает практически чистой кислородоионной проводимостью, то есть в широком интервале температур и кислородсодержащий число переноса ионов кислорода равно единице.

Твердоэлектролитный сенсор обычно выполняется в виде пробирки, либо в виде таблетки. Наибольшее распространение (из-за простоты и дешевизны технологии изготовления) получила твердоэлектролитная пробирка.

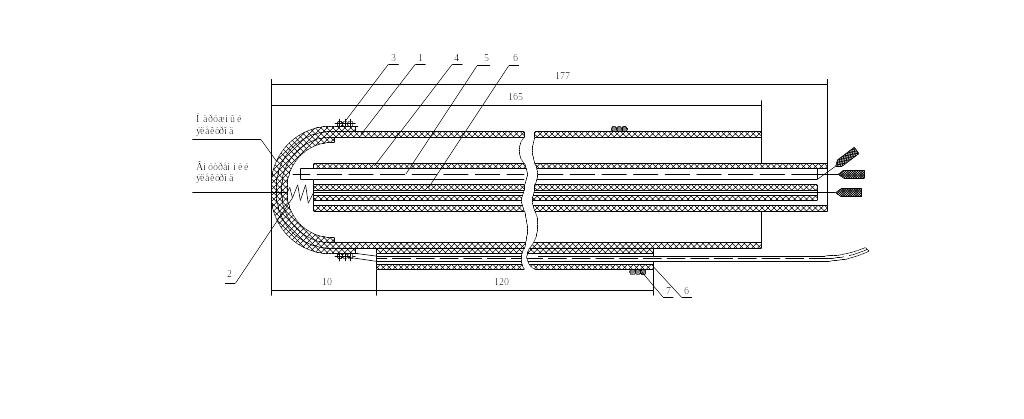

На рисунке 8.2 приведена конструкция вышеуказанного сенсора. Стандартная пробирка имеет длину 160...170 мм, диаметр 10 мм и толщину стенки 0,4...0,8 мм. На закрытый конец пробирки снаружи и внутри нанесены электроды из легкодисперсного платинового порошка, либо порошка редкоземельных элементов. Для съема потенциала с электродов имеются токоотводы внутренний – 2 и наружный – 3 , изготовленные либо из платиновой (платинородиевой) проволоки диаметром 0,5 мм, либо из нихрома диаметром 0,25...0,35 мм. Наружный токоотвод жестко связан с наружным электродом с помощью специальной обмазки, припекаемой при высокой температуре.

Внутренний токоотвод выполнен в виде плоскопереплетенной проволоки, прижатой к внутреннему электроду торцом керамической трубки – 4, расположенной внутри пробирки. Надежность контакта обеспечивается за счет усиления прижатия, создаваемого пружиной расположенной на противоположенной стороне трубки. Для электрической изоляции внутреннего и наружного токоотводов применяется керамическая трубка – 6. Термоэлектрический термометр – 5, градуировки ХА, контролирующий температуру электродов, расположен внутри прижимающей трубки – 4. ЭДС, снимаемая с токоотводов твердоэлектролитного сенсора зависит от температуры в зоне сенсора, т.е. Е = f (T). Данную зависимость легко установить изменяя данную температуру Т и фиксируя изменения ЭДС.

Для оптимизации процесса сжигания топлива, характеризуемого коэффициентом избытка воздуха , применение датчика особенно эффективно, так как крутизна выходного сигнала датчика при малых значениях кислорода увеличивается.

Рисунок 8.2 – Чувствительный элемент в сборе: 1 – чувствительный элемент; 2 – внутренний токоотвод; 3 – наружный токоотвод; 4 - прижимающая керамическая трубка; 5 – термоэлектрический термометр; 6 - керамическая трубка диаметром 2 мм; 7 - хомут

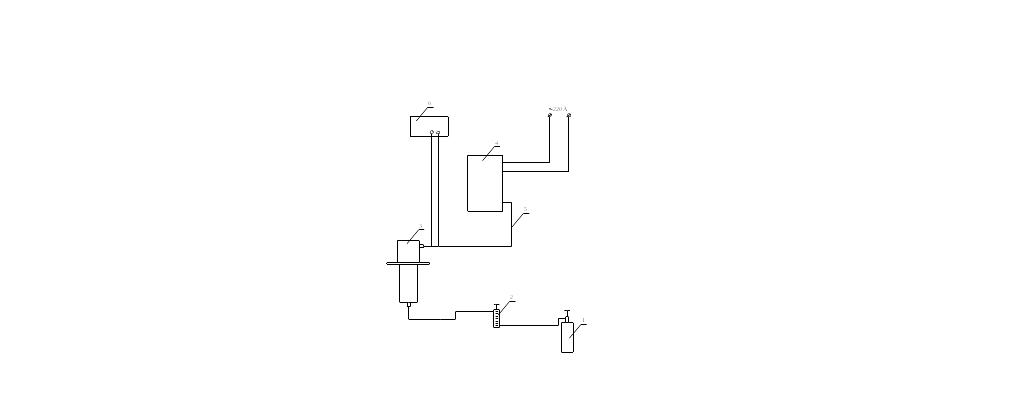

Схема лабораторной установки

Схема лабораторной установки приведена на рисунке 8.3. Данная схема включает:

1 баллон с эталонным газом - 1;

2 ротаметр - 2;

3 электрохимический датчик (ЭХД) - 3;

4 измерительный преобразователь - 4;

5 кабель измерительный - 5;

6 цифровой вольтметр – 6;

Газ, подаваемый в зону сенсора – эталонная смесь N2 + O2.

Рисунок 8.3 – Схема установки для определения характеристик чувствительного элемента: 1- баллон с эталонным газом, 2 – ротаметр, 3 – электрохимический датчик, 4 – измерительный преобразователь, 5 - измерительный кабель, 6- цифровой вольтметр.