- •Лекция 2. Изображение объектов местности на карте.

- •Изображение рельефа

- •Лекция 3(1). Изображение ситуации на картах

- •Лекция 3(2). Государственная геодезическая сеть

- •Лекция 4. Определение плановых координат точек местности

- •Лекция 5. Определение высот точек местности

- •Лекция 6. Топографическая съемка местности. Измерения по картам. Ориентирование на местности.

- •Лекция 7. Дистанционные методы изучения Земли

- •Аэрофотоснимок

- •Лекция 9. Основы спутникового позиционирования

- •Лекция 10. Геоинформатика. Гис. Цмр.

Геодезия (греч. geōdaisía, от gē – Земля и dáiō – делю, разделяю) – наука об определении фигуры, размеров и гравитационного поля Земли и об измерениях на земной поверхности для отображения её на планах и картах, а также для проведения различных инженерных и народно-хозяйственных мероприятий.

Разделы геодезии:

Топография Высшая геодезия Спутниковая геодезия Космическая геодезия Фотограмметрия Инженерная геодезия Маркшейдерия Гравиметрия

Топография (от греч. tоpos – место) – научно-техническая дисциплина, раздел геодезии, занимающаяся географическим и геометрическим изучением местности путём создания топографических карт на основе съемочных работ.

ГЕОИД – основная уровенная поверхность, совпадающая с положением поверхности морей и океанов в спокойном состоянии без учета влияния приливов и мысленно продолжающаяся под поверхностью материков. Перпендикуляр к геоиду в любой точке – отвесная линия. Геоид имеет неправильную форму из-за неравномерного распределения плотности внутренних частей Земли. Термин был предложен в 1873 г. Иоганном Бенедиктом Листингом.

Общеземной эллипсоид – эллипсоид, наилучшим образом согласующийся с поверхностью геоида в целом

По современным данным, средняя величина отступления геоида от наиболее удачно подобранного земного эллипсоида составляет около ±50 м, а максимальное отступление не превышает ±100 м.

Референц-эллипсоид (от лат. referens – сообщающий, вспомогательный) – земной эллипсоид, с определёнными размерами и положением в теле Земли, служащий вспомогательной математической поверхностью, к которой приводят результаты всех геодезических измерений на земной поверхности. Референц-эллипсоид наилучшим образом согласуется с поверхностью геоида на ограниченной части его поверхности

Размеры референц-эллипсоида задаются размерами его большой а и малой b полуосей или размером большой полуоси и величиной полярного сжатия a, определяемого равенством: a = (a-b)/a

Требования к референц-эллипсоиду:

1) Ось вращения должна быть параллельна оси вращения Земли 2) Плоскость экватора должна быть параллельна плоскости Земного экватора 3) Сумма квадратов отступлений геоида от общеземного эллипсоида должна быть наименьшей из всех возможных для данной территории: Sh2 = min 4) Сумма квадратов уклонений отвесных линий должна быть наименьшей из всех возможных для данной территории: SU2 = min

Положение референц-эллипсоида в теле Земли определяется так называемыми исходными геодезическими данными, т. е. заданием геодезических координат проекции на референц-эллипсоид нормалью к нему некоторой точки земной поверхности,

а также геодезического азимута некоторого направления и высоты геоида над референц-эллипсоидом в той же точке.

Параметры наиболее распространенных эллипсоидов

|

Шар |

Крассовского (референц) |

ПЗ-90 (общеземной) |

WGS-84 (общеземной) |

Большая полуось |

6 378 000 м |

6 378 245 м |

6 378 136 м |

6 378 137 м |

Малая полуось |

|

6 356 863 м |

6 356 751,361724 м |

6 356 752,314245 м |

Сжатие |

|

1: 298,3 |

1:298,257839 |

1:298,257223563 |

Длина экватора |

40 074 156 м |

40 075 695 м |

40 075 010 м |

40 075 017 м |

Меридиан точки – линия, образованная сечением эллипсоида плоскостью, проходящей через малую ось эллипсоида и точку.

Параллель точки – линия, образованная сечением эллипсоида плоскостью, перпендикулярной малой оси эллипсоида и проходящей через точку.

Долгота точки (L) – двугранный угол между плоскостью меридиана точки и плоскостью

начального меридиана.

Широта точки (B) – угол между нормалью к эллипсоиду в точке и плоскостью экватора.

По международному соглашению за начальный («первый», «нулевой») меридиан принят меридиан, проходящий через меридианный круг старой Гринвичской обсерватории в Гринвиче (Лондон). Прежде для этой цели служили в разное время меридианы островов Иерро (Канарские острова), Парижской и Берлинской обсерваторий и др. В России в 19 в. счёт долгот вёлся от меридиана Пулковской обсерватории.

Карта – изображение земной поверхности на плоскости. Карта всегда имеет математическую основу, которая включает: проекцию, средний масштаб.

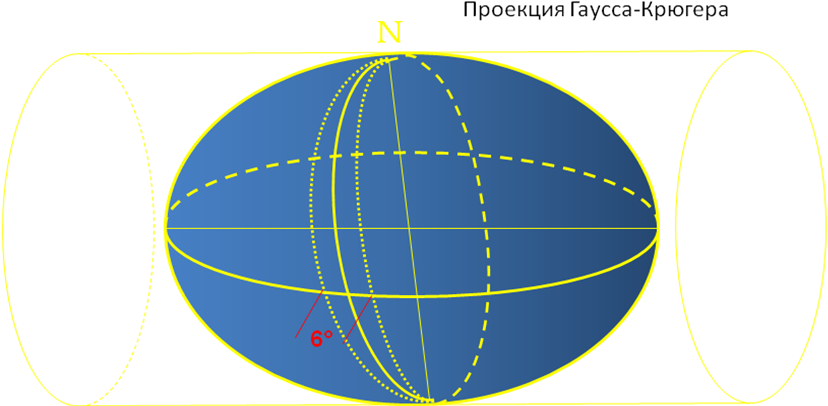

Картографические проекции – математически определенный способ изображения поверхности Земного шара или эллипсоида на плоскости. То есть формулы пересчета геодезических координат B и L в плоские координаты X и Y.

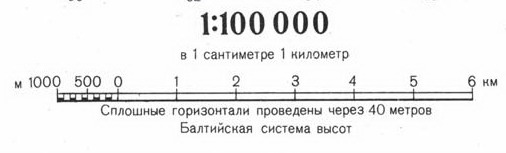

Масштаб карты – отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на земной поверхности. Масштаб показывает во сколько раз уменьшен участок поверхности, показанный на карте.

Набор масштабов, в которых создаются топографические карты называется масштабным рядом.

Топогр. карты:

1 : 1 000 000

1 : 500 000

1 : 200 000

1 : 100 000

1 : 50 000

1 : 25 000

1 : 10 000

Топографические

планы:

1 : 5 000

1 : 2 000

1 : 1 000

1 : 500

Разграфка карты – система деления многолистной карты на листы. Государственные топографические и тематические карты обычно имеют стандартную разграфку, которая кладется в основу системы номенклатуры карт.

Номенклатура карт – система обозначения (нумерации) отдельных листов многолистной карты.

Масштаб |

Размер листа |

Пример номенклатуры |

1 : 1 000 000 |

∆B=4°; ∆L=6° |

N-36 |

1 : 500 000 |

∆B=2°; ∆L=3° |

N-36-Г |

1 : 200 000 |

∆B=0°40’; ∆L=1° |

N-36-XII |

1 : 100 000 |

∆B=0°20’; ∆L=0°30’ |

N-36-12 |

1 : 50 000 |

∆B=0°10’; ∆L=0°15’ |

N-36-12-Г |

1 : 25 000 |

∆B=0°05’; ∆L=0°07’30” |

N-36-12-Г-б |

1 : 10 000 |

∆B=0°02’30”; ∆L=0°03’45” |

N-36-12-Г-б-2 |

Элементы карты

Картографическое изображение – изображение объектов на земной поверхности в масштабе карты с помощью условных знаков

Рамка карты содержит информацию о геодезических и прямоугольных координатах точек земной поверхности

Зарамочное оформление содержит информацию о территории, масштабе карты, системах координат и дополнительную

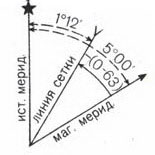

Ориентирующие углы

Aи (истинный азимут) – это угол между северным направлением истинного меридиана точки и направлением на объект.

Aм (магнитный азимут) – это угол между северным направлением магнитного меридиана точки и направлением на объект. По компасу можно отсчитать магнитный азимут.

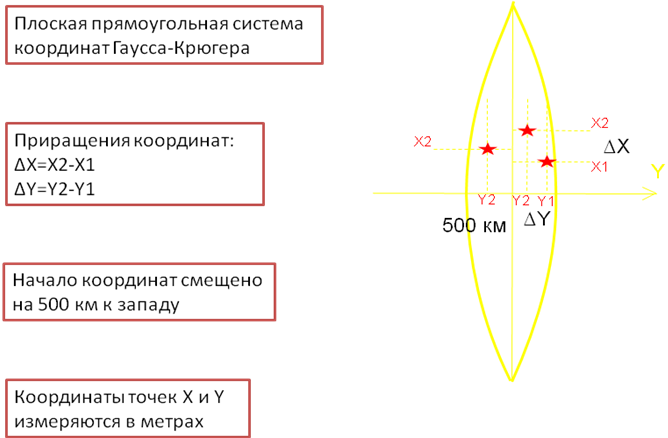

Гауссово сближение меридианов γ – это угол между меридианом точки и вертикальными линиями прямоугольной координатной сетки. γ = (L0 – L)*sinB

Склонение магнитной стрелки δ (магнитное склонение) – это угол между северными направлениями истинного и магнитного меридианов

A (дирекционный угол) – это угол между северным направлением линии сетки и направлением на объект.

Все углы отсчитываются от начального направления по часовой стрелке и могут принимать значения от 0° до 360°

Aи = A + γ

Aм = Aи – δ

Лекция 2. Изображение объектов местности на карте.

Все объекты на земной поверхности делятся на две группы:

рельеф

ситуация

Рельеф – это совокупность неровностей земной поверхности

Ситуация – это совокупность всех остальных объектов, которые не относятся к рельефу

Локализация объекта определяет способ, с помощью которого объект представляется на карте.

Существует три вида локализации объектов:

точечная

линейная

площадная

Тип локализации объектов зависит от масштаба карты

Картографическая генерализация – отбор и обобщение объектов на карте с целью выделения главного содержания, выполняемое в соответствии с факторами генерализации.

Факторы генерализации топографических карт:

Масштаб

Изученность территории

Географический образ территории

Виды генерализации:

Отбор (исключение)

Упрощение очертаний

Обобщение (объединение)

Переход к другим способам изображения

При составлении топографических карт все объекты изображаются с помощью условных знаков. Системы условных знаков и содержание топографических карт для каждого масштаба регламентируется ГОСТ (Государственными стандартами)

Изображение рельефа

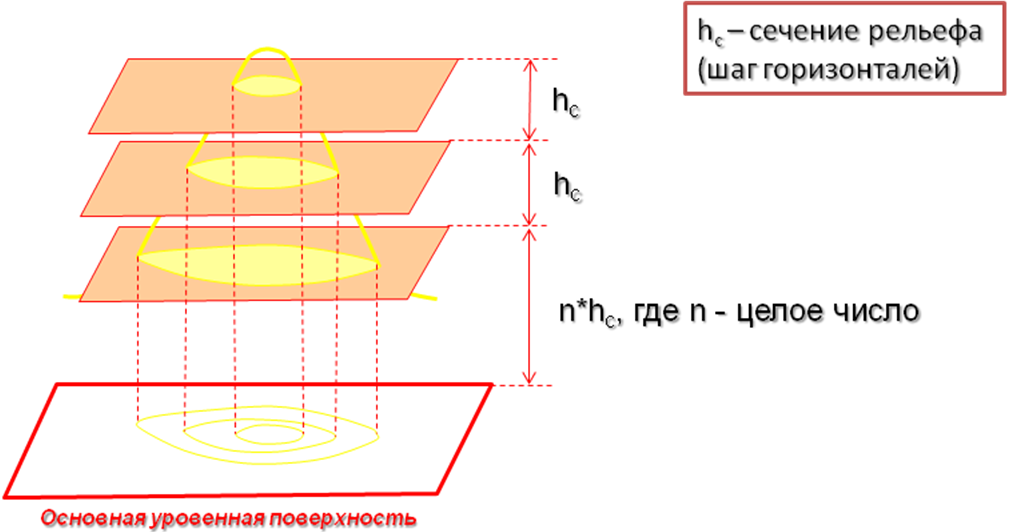

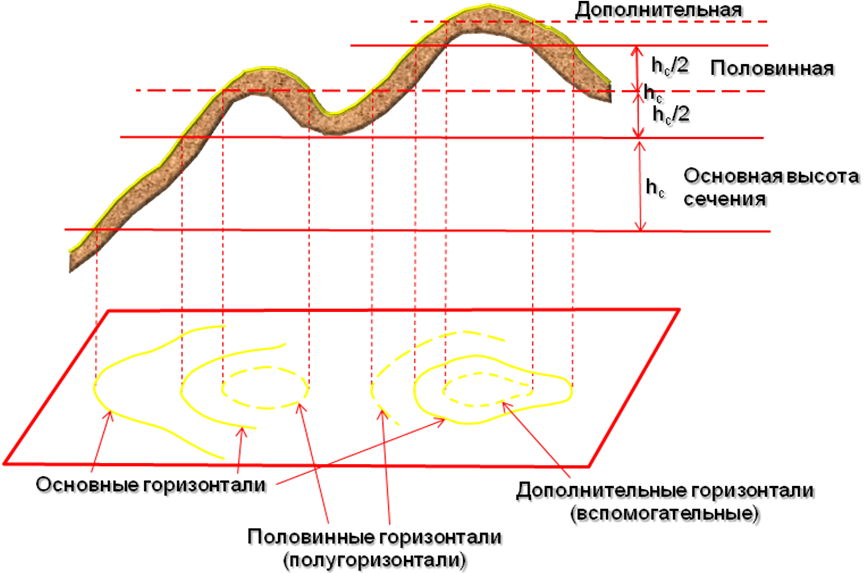

Основной способ показа элементов рельефа – горизонтали (линии равных высот)

В качестве начала отсчета высот выбран «0» Кронштадтского футштока.

Виды горизонталей.

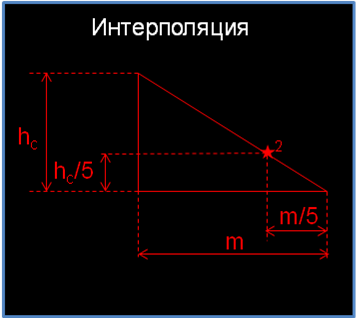

Подписи горизонталей соответствуют абсолютной высоте точек, лежащих на этой горизонтали. Абсолютная высота обозначается как H. Величина, показывающая насколько одна точка лежит выше другой, называется превышением и обозначается как h. Превышение может быть как положительным, так и отрицательным.

Расстояние между соседними горизонталями на карте m называется заложением горизонталей. Заложение горизонталей и сечение рельефа напрямую связаны с крутизной склонов: чем меньше заложение , тем круче склон.

Бергштрихи – указывают направление падения склона (в какую сторону уменьшается высота)

Кроме горизонталей при изображении некоторых форм рельефа используются специальные знаки (обрывы, промоины, овраги, насыпи, карьеры, карстовые воронки, отметки высот и пр.).

Кроме рельефа на картах изображаются различные объекты ситуационной нагрузки, объединенные в группы:

Геодезические пункты

Строения и населенные пункты

Промышленные и хозяйственные объекты

Железные и автомобильные дороги

Гидрографическая сеть и гидротехнические сооружения

Растительность и сельскохозяйственные угодья

Грунты

Ограждения

Границы

Подписи

Лекция 3(1). Изображение ситуации на картах

Пути сообщения имеют важнейшее экономическое значение. Для правильной организации хозяйственной деятельности необходимы подробные сведения о дорожной сети, характеристики пропускной способности дорог, их состояние, возможные скорости движения, зависимость проходимости дорог от гидрометеорологических условий, грузоподъемность дорожных сооружений и т.д.

При изображении дорожной сети на топографических картах четко показывается класс каждой дороги, ее покрытие и плановые очертания. Наиболее подробно и точно показываются дороги (даже второстепенные) у естественных препятствий и на труднопроходимых участках.

Автодороги показываются с подразделением на следующие категории:

капитальные дороги (автострады и автомагистрали);

усовершенствованные шоссе;

обычные шоссе;

улучшенные грунтовые дороги;

грунтовые (проселочные) дороги;

полевые и лесные дороги;

зимние дороги;

вьючные и пешеходные тропы.

Изображение автодорог сопровождается рядом важных качественных и количественных характеристик.

Для первых 4 категорий подписывается ширина покрытия с точностью до 1 м, рядом в скобках ширина полотна от кювета до кювета. Буквами обозначают материал покрытия: А – асфальт, Ц – цементобетон, Б – булыжник, Бр – брусчатка, Г – гравий, Щ – щебень и пр.

Для улучшенных грунтовых дорог подписывается ширина от кювета до кювета. Ширина проселочных дорог подписывается только в местах, где съезд с нее невозможен, например, в густом лесу, на болоте.

Дорожные сооружения.

Показывают мосты, трубы для отвода воды, съезды, насыпи и выемки, АЗС, паромы, перевозы, километровые столбы, указатели дорог. Для железных дорог – вокзалы, разъезды, платформы, депо, погрузочно-разгрузочные площадки, тупики, блок-посты, семафоры и т.д.

Особенности генерализации дорожной сети.

Плановые очертания передаются практически без упрощения.

До масштаба 1 : 50 000 включительно без генерализации показывают практически все категории. Исключают лишь второстепенные полевые дороги временного характера. Вьючные и пешеходные тропы показывают только в малообжитых районах. В населенной местности их показывают только, когда они служат ориентирами или являются единственным путем к населенному пункту. Зимние дороги характерны для северных районов, где нет грунтовых дорог и проезд возможен только в зимнее время, вдоль дороги помещают надпись «автозимник».

Начиная с масштаба 1 : 100 000, проселочные дороги показывают с отбором. Прежде всего, исключают дороги, идущие параллельно шоссейным, а также не соединяющие населенные пункты с дорогами высших классов. Полевые и лесные дороги дают со значительным отбором. Предпочтение отдается лесным дорогам, служащим хорошим ориентиром.

Изображение гидрографической сети.

Гидрография в значительной мере определяет ландшафтный облик территории, к ее отображению нужно подходить особенно тщательно.

На топографических картах показывают все элементы гидрографии:

Береговая линия океанов, морей, озер, водохранилищ, других естественных и искусственных водоемов;

Реки, ручьи, каналы и канавы;

Естественные источники (ключи, родники, минеральные и горячие источники);

Искусственные источники (колодцы, сооружения для сбора дождевых и грунтовых вод);

Гидротехнические сооружения.

Кроме того, в прибрежной полосе морей на карты наносят отметки глубин, изобаты (2, 5, 10, 20, 50 и 100 м), дополнительные характеристики (опасные берега, банки, камни надводные и подводные и др.).

Изображаемая на картах береговая линия моря соответствует урезу воды при наивысшем ее уровне во время прилива. Береговую линию озер, рек, прудов изображают по урезу воды в межень.

Берега подразделяют на отлогие и обрывистые, с пляжем и без, по характеру грунта – на скалистые, каменные и песчаные.

Реки в зависимости от ширины русла и масштаба карты показывают в одну или две линии (см. табл.).

Изображение рек на топографических картах в зависимости от их ширины

Способ изображения |

Масштабы карт |

|||

1 : 10 000 |

1 : 25 000 |

1 : 50 000 |

1 : 100 000 |

|

в 1 линию |

менее 3 м |

менее 5 м |

менее 10 м |

|

внемасштабным знаком (2 линии с просветом 0,3 мм) |

3-5 м |

5-10 м |

5-20 м |

10-50 м |

в 2 линии в масштабе карты |

более 5 м |

более 10 м |

более 20 м |

более 50 м |

До масштаба 1 : 100 000 показывают все реки и ручьи. Каналы и канавы изображают с отбором. Озера и искусственные водоемы показывают при площади более 1 мм2 в масштабе карты.

Изображение рек сопровождается пояснительными подписями, характеризующими скорость течения, глубину и ширину реки, свойства бродов и т.д.

Изображение растительности и грунтов. На топографических картах невозможно исчерпывающе показать сведения о растительности и грунтах, без ущерба для остального содержания. Показывают лишь основные, наиболее важные данные, позволяющие судить о проходимости местности, условиях обзора территории, ее хозяйственном использовании. Поэтому растительность классифицируют по внешнему виду преобладающих форм, а грунты – по признакам, отражающим их внешний вид и механические свойства.

Выделяют следующие виды естественной растительности: древесную (леса, рощи, отдельные деревья), кустарниковую, полукустарниковую, травянистую, мохово-лишайниковую. Кроме того, показывают парки, сады, питомники, ягодные сады, пашни.

Древесную растительность разделяют по породам (лиственные, хвойные, смешанные) и по высоте. Отдельно – редкие, карликовые, горелые, сухостойные и вырубленные леса. При площади более 2 см2 в масштабе карты подписывают количественную характеристику древостоя: среднюю высоту, толщину деревьев и расстояние между ними, а также название преобладающих пород. В больших лесных массивах – на каждый квадратный дециметр не менее 2-3 подписей. Минимальная площадь участка леса – 4 мм2 в масштабе карты.

Кустарниковую растительность показывают с разделением на сплошные заросли и отдельные кусты. Значительные площади сплошных зарослей сопровождаются подписью пород и средней высоты (в целых метрах). Особым знаком дают труднопроходимые колючие кустарники.

Кустарнички показывают в тундровой зоне и на болотах.

Особое внимание на топографических картах уделяют болотам, что связано с проходимостью территории, которую устанавливают по возможности движения пешеходов в летние месяцы без вспомогательных средств и производства специальных работ.

Проходимыми считаются болота, по которым без особых затруднений возможно движение людей группами. Это болота с плотным торфом, небольшой глубины (до 0,5 м), покрытые травяной растительностью, с малым количеством мочажин (не более 20 % площади).

Труднопроходимые болота: движение сопряжено с большими трудностями, возможно только для одиночных пешеходов или разомкнутых групп людей. Значительное количество мочажин (20-50 % площади), обычен моховой покров с обилием осок.

Непроходимыми считаются болота, где невозможно движение даже одиночных пешеходов. Зыбуны (болота с плавающим на поверхности плохо связанным травянисто-моховым покровом) и топи (покрытые значительным слоем воды).

На топографических картах глубину болот до твердого грунта подписывают с точностью до 0,1 м. Сведения о проходимости болот дают в топографических описаниях, сопровождающих карту по сезонам и категориям транспорта.

Также показывают пески, солончаки, такыры, скальные грунты, каменистые россыпи и другие объекты, оказывающие влияние на проходимость местности.

Границы и ограждения показываются линиями разного рисунка и размера. Придерживаются максимальной геометрической точности. При совпадении с другим географическим объектом (река, дорога) показывают отдельные звенья в местах поворотов. Особое значение точности отображения вблизи населенных пунктов, отдельных островов и пр. – должна четко прослеживаться принадлежность объекта.