- •1. Тектоносфера: главные источники информации и основные представления.

- •2. Глубоководное бурение в океанах, сверхглубокое бурение на континентах и их значение для геотектоники.

- •3. Строение и состав континентальной земной коры.

- •4. Строение и состав океанической земной коры.

- •5. Изостазия и ее влияние на развитие тектонических процессов.

- •6. Представление об астеносфере и литосфере, их участие в тектонических движениях.

- •7. Слои пониженных скоростей сейсмических волн, их природа. Тектоническая расслоенность литосферы.

- •8. Наземные инструментальные методы изучения современных тектонических движений.

- •9. Методы космической геодезии и геотектонике.

- •10. Эвстатические изменения уровня океана и их причины.

- •11. Сейсмогенные движения и решение фокального механизма землетрясений.

- •12. Главные методы изучения новейших движений земной коры.

- •13. Метод фаций и мощностей в геотектонике.

- •14.Анализ фаций при изучении горизонтальных движений.

- •15. Объемный метод изучения тектонических движений, его возможности.

- •16. Анализ перерывов и несогласий при изучении тектонических движений.

- •17. Слоистость и цикличность осадочных толщ, как показатель тектонического режима.

- •18. Палеомагнитные методы изучения тектонических движений. Выявление ороклинальных изгибов. Палеоширотные определения.

- •19. Метод совмещения траекторий кажущейся миграции геомагнитного полюса.

- •20. Региональные сдвиги, их выявление, определение направления и амплитуды.

- •21. Палинспастические реконструкции.

- •22. Делимость современной литосферы на плиты и микроплиты. Границы литосферных плит, их главные виды.

- •23. Современные зоны рифтогенеза, их глобальная система.

- •24. Главные механизмы рифтогенеза, их проявление на континентах и в океанах.

- •25. Континентальные рифты: рельеф, тектоника, сейсмичность, тепловой поток, вулканизм.

- •26. Глубинное строение рифтовых зон на континентах. Происхождение асимметричных рифтов.

- •27. Рифтовые зоны в океанах, их строение и развитие.

- •28. Спрединг океанической коры, формирование ее слоев.

- •29. Система линейных магнитных аномалий океана, их датировка. Определение скоростей спрединга.

- •30. Условия заложения рифтовых зон. Активный и пассивный рифтогенез.

- •31. Преобразование океанической литосферы по мере ее перемещения от оси спрединга. Изменение глубин океана и теплового потока.

- •32. Эволюционный ряд рифтогенных структур.

- •33. Зоны трансформных разломов и их главные типы. Транстенсии и транспрессии.

- •34. Признаки смещения и переориентировки осей спрединга. Рассеянный спрединг.

- •35. Современные зоны субдукции, их главные типы.

- •36. Закономерности размещения современных зон субдукции. Значение глобальной ориентировки.

- •37. Кинематика субдукции.

- •38. Правило ортогональности субдукции.

- •39. Сейсмофокальные зоны Беньофа, их глубинность, профили, строение, напряжения в очагах.

- •40. Глубинное строение зону субдукции по геофизическим данным.

- •41. Гравиметрические и магнитные аномалии над зонами субдукции, распределение теплового потока.

- •42. Магматизм зон субдукции, закономерности его размещения.

- •43. Связь глубинных зон субдукции с их вулканическими поясами по данным геофизики.

- •44. Особенности состава магм над зонами субдукции, латеральная петрохимическая зональность.

- •45. Субдукционная аккреция и субдукционная эрозия, их геологическое выражение.

- •46. Выявление и реконструкция древних зон субдукции.

- •47. Обдукция океанической литосферы и ее предполагаемые механизмы.

- •48. Области коллизии континентальной литосферы: рельеф, структура, движения, вулканизм, глубинная характеристика.

- •49. Области эксгумации глубинных пород, данные термохронологии.

- •50. Внутриплитная тектоно-магматическая активность на континентах и океанах, мантийные плюмы.

- •51. «Горячие точки», их заложение и развитие во внутриплитных областях. Постулат неподвижности «горячих точек».

- •52. «Горячие точки» на дивергентных границах литосферных плит.

- •53. «Подводные горы» и гайоты, их происхождение и тектоническая интерпретация.

- •54. Горизонтальные движения относительные и «абсолютные», определение их направления и скорости.

- •55. «Асейсмичные хребты» в океанах, их главные типы и происхождение.

- •57. Островные дуги энсиалические и энсиматические.

- •58. Различие в строении и происхождении краевых морей.

- •60. Складчатые пояса континентов, их строение. Актуалистическая интерпретация.

- •61. Региональные надвиги, покровы, шарьяжи. Параутохтоны. Антиформы и синформы.

- •62. Офиолиты, их происхождение и структурное положение. Тектонический меланж

- •63. Концепция террейнов и изучение складчатых поясов.

- •64. Развитие складчатых поясов и циклы Вильсона.

- •65. Морфологические, кинематические и геологические типы складчатости

- •66. Развитие складок во времени, фазы и эпохи складчатости.

- •67. Древние платформы континентов, их строение.

- •68. Молодые платформы, особенности их строения и развития.

- •69. Суперконтиненты в геологической истории.

- •70. Основные геотектонические гипотезы: локальные и глобальные.

29. Система линейных магнитных аномалий океана, их датировка. Определение скоростей спрединга.

Линейные магнитные аномалии океанической коры - пластинчатые структуры. В Тихом океане аномалии выражают сложную историю формирования его дна. В Атлантическом же океане магнитная структура дна очень проста, все аномалии параллельны осям СОХ, наблюдаются лишь отдельные перескоки осей спрединга.

По отношению к оси спрединга наблюдается последовательность аномалий, имеющих свои геофизические особенности, они размещаются симметрично СОХ. Одни и те же аномалии можно обнаружить в разных океанах, разве что на разном расстоянии от СОХ. Объяснение этому дали в начале 60-х годов Вайн и Меттьюз: системы линейных аномалий определяются формированием океанической коры по механизму спрединга. Такая последовательность отражает геомагнитные инверсии и другие вариации геомагнитного поля - по ориентировке зерен ферромагнитных минералов (остаточная намагниченность). Эта гипотеза стала ключом для определения возраста океанического дна и скорости спрединга.

Глобальная аномалийная шкала - основа для определения скорости спрединга и возраста океанического дна. Нумерация аномалий идет от живой оси спрединга в обе стороны. Сначала выделили в Атлантике аномалии 1 - 34, затем в Тихом океане. Сейчас аномалий набралось более 40. За 34-й аномалией в Атлантике находится область без линейных аномалий - позднемеловая зона спокойного магнитного поля. В Тихом океане за аномалией 34 наблюдается сложная структура, где выделены аномалии М0 - М41. За аномалиями М предполагалась зона юрского спокойного магнитного поля, но впоследствии выяснилось, что аномалии там экранируются мощной толщей осадкой, кроме того, это малоамплитудные аномалии.

При дальнейшем изучении выясняется, что между уже пронумерованными аномалиями находили пропущенные аномалии, тогда им присваивают номера с буквой (5а - между 5-й и 6-й аномалиями).

По мере обнаружения аномалий приходилось определять их возраст: каждая пронумерованная аномалия должна иметь определенный возраст. Здесь на помощь пришла магнитостратиграфическая шкала континентов (была создана для корреляции палеонтологически слепых разрезов). Для всего фанерозоя получили шкалу геомагнитных инверсий. Для докембрия такая шкала появилась значительно позже. Недавно были обнаружены инверсии геомагнитного поля в архейский отложениях - 2,7 млрд. лет, Западная Австралия. Для датировки океанической коры нужен участок шкалы только до батского яруса юры.

Магнитохронологическая шкала Кокса (1963 г.) - разработана на материале стратиграфической шкалы континентов. Кокс выделил палеомагнитные эпохи и назвал их по имени великих магнитологов:

Намагниченность |

Возраст, млн. лет |

Название эпохи |

Прямая |

0 - 0,7 |

Брюнес |

Обратная |

0,7 - 2,4 |

Матуяма |

Прямая |

2,4 - 3,3 |

Гаусс |

Обратная |

3,3 - 5,5 |

Гильберт |

Эта шкала позволила с высокой точностью определить возраст первых магнитных аномалий.

В пределах каждой эпохи имеются и более дробные эвенты (события) инверсий геомагнитного поля.

Возраст самых древних аномалий:

Аномалия |

Возраст, млн. лет |

34 |

84 |

М0 |

120 |

М41 |

170 (167,5) |

Для фиксации аномалий в океанической коре меньше всего подходят изливающиеся базальты, а лучше всего - дайки долеритов, причем первые 500 м - до этой глубины долериты достаточно свежие. Глубже долериты подвергаются зеленокаменным изменениям, или вообще моет произойти разогрев до точки Кюри, и породы вообще теряют магнитные свойства.

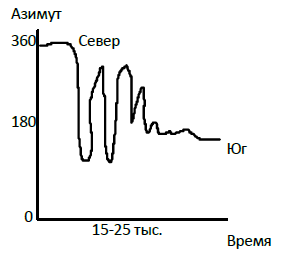

Четкость линейных аномалий определяется инверсией геомагнитного поля. Геомагнитные инверсии диктуются процессами во внешнем ядре. Первый эксперимент был проведен еще в конце 80-х годов: разрез среднемиоценовых глубоководных тонкослоистых глин в Греции, непрерывная стратиграфическая запись. Инверсия имела место 12 млн. лет назад, скорость накопления глин 2-3 см/год, интервал, затронутый инверсией занял 0,5 м (15-25 тыс. лет). Этот интервал распилили на участки по 5 мм и для каждого определили параметры вектора остаточной намагниченности.

Т.о., за это время полюс постепенно мигрировал с севера на юг, причем испытывал колебательную миграцию.

В третичных базальтовых лавах Орегона был обнаружен кайнозойский покров, в корке которого одна полярность, в подошве - другая, т.е. инверсия произошла за время застывания базальтового потока. Разворот вектора происходил со скоростью 3⁰ в день.

Если есть магнитостратиграфическая шкала и есть возраст аномалии, то разрешима почти любая палеотектоническая задача. И вообще линейные магнитные аномалии - самый точный источник знаний об относительных движениях литосферных плит. Обычно на картах пишутся полускорости спрединга (1 см/год в Атлантике, 18 см/год в Тихом океане).

NUVEL - глобальная система, выражающая движения литосферных плит на сфере за последние 3 млн. лет. Сейчас применяется система HS-NUVEL1A (hot spot - с учетом горячих точек). Для добатского времени вообще не понятно, как определяют схемы движения плит.

Так, были получены скорости спрединга относительно оси СОХ (расстояние аномалии от оси спрединга разделить на ее возраст): они варьируют от долей см до 15-19 см/год на ВТП.