- •1. Тектоносфера: главные источники информации и основные представления.

- •2. Глубоководное бурение в океанах, сверхглубокое бурение на континентах и их значение для геотектоники.

- •3. Строение и состав континентальной земной коры.

- •4. Строение и состав океанической земной коры.

- •5. Изостазия и ее влияние на развитие тектонических процессов.

- •6. Представление об астеносфере и литосфере, их участие в тектонических движениях.

- •7. Слои пониженных скоростей сейсмических волн, их природа. Тектоническая расслоенность литосферы.

- •8. Наземные инструментальные методы изучения современных тектонических движений.

- •9. Методы космической геодезии и геотектонике.

- •10. Эвстатические изменения уровня океана и их причины.

- •11. Сейсмогенные движения и решение фокального механизма землетрясений.

- •12. Главные методы изучения новейших движений земной коры.

- •13. Метод фаций и мощностей в геотектонике.

- •14.Анализ фаций при изучении горизонтальных движений.

- •15. Объемный метод изучения тектонических движений, его возможности.

- •16. Анализ перерывов и несогласий при изучении тектонических движений.

- •17. Слоистость и цикличность осадочных толщ, как показатель тектонического режима.

- •18. Палеомагнитные методы изучения тектонических движений. Выявление ороклинальных изгибов. Палеоширотные определения.

- •19. Метод совмещения траекторий кажущейся миграции геомагнитного полюса.

- •20. Региональные сдвиги, их выявление, определение направления и амплитуды.

- •21. Палинспастические реконструкции.

- •22. Делимость современной литосферы на плиты и микроплиты. Границы литосферных плит, их главные виды.

- •23. Современные зоны рифтогенеза, их глобальная система.

- •24. Главные механизмы рифтогенеза, их проявление на континентах и в океанах.

- •25. Континентальные рифты: рельеф, тектоника, сейсмичность, тепловой поток, вулканизм.

- •26. Глубинное строение рифтовых зон на континентах. Происхождение асимметричных рифтов.

- •27. Рифтовые зоны в океанах, их строение и развитие.

- •28. Спрединг океанической коры, формирование ее слоев.

- •29. Система линейных магнитных аномалий океана, их датировка. Определение скоростей спрединга.

- •30. Условия заложения рифтовых зон. Активный и пассивный рифтогенез.

- •31. Преобразование океанической литосферы по мере ее перемещения от оси спрединга. Изменение глубин океана и теплового потока.

- •32. Эволюционный ряд рифтогенных структур.

- •33. Зоны трансформных разломов и их главные типы. Транстенсии и транспрессии.

- •34. Признаки смещения и переориентировки осей спрединга. Рассеянный спрединг.

- •35. Современные зоны субдукции, их главные типы.

- •36. Закономерности размещения современных зон субдукции. Значение глобальной ориентировки.

- •37. Кинематика субдукции.

- •38. Правило ортогональности субдукции.

- •39. Сейсмофокальные зоны Беньофа, их глубинность, профили, строение, напряжения в очагах.

- •40. Глубинное строение зону субдукции по геофизическим данным.

- •41. Гравиметрические и магнитные аномалии над зонами субдукции, распределение теплового потока.

- •42. Магматизм зон субдукции, закономерности его размещения.

- •43. Связь глубинных зон субдукции с их вулканическими поясами по данным геофизики.

- •44. Особенности состава магм над зонами субдукции, латеральная петрохимическая зональность.

- •45. Субдукционная аккреция и субдукционная эрозия, их геологическое выражение.

- •46. Выявление и реконструкция древних зон субдукции.

- •47. Обдукция океанической литосферы и ее предполагаемые механизмы.

- •48. Области коллизии континентальной литосферы: рельеф, структура, движения, вулканизм, глубинная характеристика.

- •49. Области эксгумации глубинных пород, данные термохронологии.

- •50. Внутриплитная тектоно-магматическая активность на континентах и океанах, мантийные плюмы.

- •51. «Горячие точки», их заложение и развитие во внутриплитных областях. Постулат неподвижности «горячих точек».

- •52. «Горячие точки» на дивергентных границах литосферных плит.

- •53. «Подводные горы» и гайоты, их происхождение и тектоническая интерпретация.

- •54. Горизонтальные движения относительные и «абсолютные», определение их направления и скорости.

- •55. «Асейсмичные хребты» в океанах, их главные типы и происхождение.

- •57. Островные дуги энсиалические и энсиматические.

- •58. Различие в строении и происхождении краевых морей.

- •60. Складчатые пояса континентов, их строение. Актуалистическая интерпретация.

- •61. Региональные надвиги, покровы, шарьяжи. Параутохтоны. Антиформы и синформы.

- •62. Офиолиты, их происхождение и структурное положение. Тектонический меланж

- •63. Концепция террейнов и изучение складчатых поясов.

- •64. Развитие складчатых поясов и циклы Вильсона.

- •65. Морфологические, кинематические и геологические типы складчатости

- •66. Развитие складок во времени, фазы и эпохи складчатости.

- •67. Древние платформы континентов, их строение.

- •68. Молодые платформы, особенности их строения и развития.

- •69. Суперконтиненты в геологической истории.

- •70. Основные геотектонические гипотезы: локальные и глобальные.

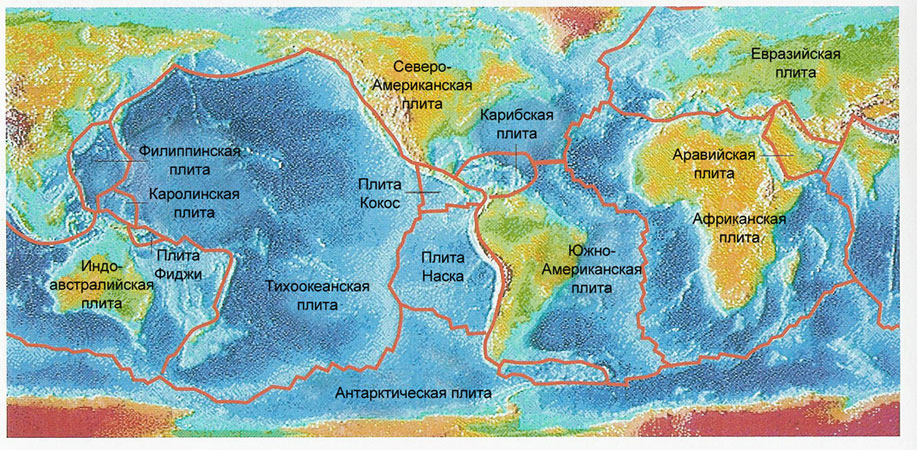

22. Делимость современной литосферы на плиты и микроплиты. Границы литосферных плит, их главные виды.

1968 г. - рождение тектоники плит. Изначально выделяли 6 плит.

Границы плит:

Конвергентные (деструктивные) - часто литосфера уходит в мантию; суммарная протяженность 57 тыс. км: зоны субдукции - 45 тыс. км, коллизионные - 12 тыс. км.

Дивергентные - конструктивные, рифтогенные, происходит новообразование океанической коры. Африканские: Нубийская (З) и Сомалийская (В); суммарная протяжённость 60 тыс. км.

Трансформные - происходит сдвиговое смещение в горизонтальной плоскости; имеют подчиненное значение, как по проявлению, так и по размещению (сопутствуют дивергентным границам) были описаны Т. Вилсоном.

20 км - интервал вертикальных движений, амплитуда горизонтальных движений достигает тысяч км. Каждые 45-50 млн. лет происходит изменение направления перемещений.

Виды литосферных плит:

Чисто океанические. Самая большая из них - Тихоокеанская. Из мелких - Наска, Кокос, Хуан-де-Фука, Гордо. Океанические плиты достаточно тонкие и однородные по мощности, по сравнению с плитами сложного строения. Скорости перемещения плит самые разнообразные: от 2 до 10 см в год.

Сложного строения - преобладающие количество литосферных плит. Например, Африканская - континентальная литосфера окружена океанической, Южно-Американская. Они имеют очень сложную трехмерную конфигурацию, заякорены своей самой глубокой частью в астеносфере. В Евроазиатской плите более 90% его площади приходится на континентальную литосферу.

Чем более континентальная плита, тем менее она подвижна. У Евроазиатской плиты скорость перемещения не превышает 1 см в год. Это может быть связано с якорем в астеносфере, но с другой стороны в астеносфере выше плавучесть. Главное же значение имеет не воздействие конвертирующей мантии, а сила затягивания слэба в зонах субдукции.

Чисто континентальные. Строго говоря, таких плит на Земле нет. Но иногда к ним относят Аравийскую континентальную плиту, с небольшим количеством океанической литосферы со стороны Красного моря.

Тектоническая активность главным образом приурочена к границам литосферных плит.

23. Современные зоны рифтогенеза, их глобальная система.

Дивергентные границы (современная протяженность - более 47 тыс. км).

Категории грабенов:

Рифт

![]()

Рамп

![]()

Рифт - структура, возникающая в обстановке растяжения коры, ограниченная, как правило, сбросами (в глобальном масштабе - листрическими). Для рифтов характерны либо чисто базальтовые комплексы - мантийный материал. Из внутрикоровых же очагов на поверхность может поступать и кислый материал.

Все рифтовые зоны Земли пространственно связаны между собой, это единая разветвленная система.

Срединно-Атлантический хребет на севере переходит в хребет Гаккеля (Северный-Ледовитый океан ), на северном шельфе Чукотки этот развивающийся рифт утыкается в систему поперечных трансформных разломов (Момский грабен) и далее не продолжается. На юге САХ переходит в тройное сочленение (triple junction): Американо-Антарктическая рифтовая зона - к западу от СОХ до островной дуги Скотия, где происходит субдукция. Африкано-Антарктическая зона - к востоку от СОХ до Срединно-Индийского хребта на севере, который врезается в Аденский залив и затем через очередное тройное сочленение (Афарская точка) в Красное море. На севере Красного моря рифт ограничивается трансформной системой. Зона Великих Африканских разломов (граница между Нубийской и Сомалийской частями Африканской плиты) начинается к югу от Красного моря - южная ветвь тройного сочленения.

К югу Срединно-Индийский хребет переходит в Австрало-Антарктическую рифтовую систему Тихого океана - Восточно-Тихоокеанское поднятие. ВТП также приводит к тройному сочленению: ответвляется спрединговый Чилийский хребет, который заканчивается на юге Чили - активно погружается под континент. К северу ВТП приводит к следующему тройному сочленению: от ВТП отходит хребет Галапагос, заканчивающийся в зоне субдукции. Ещё севернее происходит дихотомия ВТП: он отчасти уходит в Калифорнийский залив и продолжается в область бассейнов и хребтов, а частично - под Северо-Американский континент (рифт Рио-Гранде). Самый крупный трансформный разлом Мендосино ограничивает с севера область бассейнов и хребтов и смещает ее снова в океан - хребет Горда и Хуан-де-Фука. Хуан-де-Фука упирается в протяженный трансформный разлом. В южной проекции получается почти полное кольцо дивергентных границ вокруг Антарктиды, от которого отходят 3 меридиональные ветви во все океаны - Атлантическая, Индийская и Тихоокеанская.

Современная система рифтов ориентирована закономерно по отношению к оси вращения Земли, т.е. меридионально. Кольцо же показывает, что по отношению к Антарктике все плиты испытывают общее смещение на север.

За пределами этой глобальной рифтовой системы есть и отдельные рифты, их немного:

Байкальский рифт - он находится посреди на разломной левосторонней сдвиговой линии в области дробления юго-восточной Азии, т.к. с юга давит Индостан. Байкал раскрывается на изгибе трансформной зоны - pull-apart.

Рейнский грабен - разделяет массивы Шварцвальд и Вогезы.

Тройное сочленение может объясняться подъемом мантийного плюма (Афарское сочленение), кроме того, при расколе Пангеи, такие конфигурации сочленений наиболее энергетически выгодны, и обусловлены физическими свойствами среды.