- •Введение

- •Преобразователи

- •1.1. Назначение и виды цифро- аналоговых преобразователей

- •1.2. Основные параметры цап

- •1.3. Принципы построения цап

- •Выходное напряжение для схемы, приведенной на рис.1.3, определяется формулой

- •Напряжение на выходе операционного усилителя определяется выражением

- •1.4. Серийные микросхемы цап

- •Характеристики интегральных микросхем цап

- •Контрольные вопросы:

- •Преобразование сигналов

- •2.1. Принципы аналого-цифрового преобразования сигналов

- •Для сигналов с ограниченным спектром теорема отсчетов имеет вид

- •2.2. Основные характеристики ацп

- •2.3. Принципы построения ацп

- •Контрольные вопросы:

- •3.4. Представление дробных чисел в двоичном коде с

- •3.5. Представление чисел в двоичном коде с плавающей

- •3.2. Знаковые обратные двоичные коды

- •3.3. Знаковые дополнительные двоичные коды

- •3.4. Представление дробных чисел в двоичном коде с фиксированной запятой

- •3.5. Представление чисел в двоичном коде с плавающей запятой

- •3.6. Запись десятичных чисел

- •3.7. Суммирование двоично- десятичных чисел

- •3.8. Арифметико-логические устройства

- •4.1. Функции микропроцессорных систем и микро-эвм

- •4.2. Принципы построения микропроцессорных систем и

- •4.2. Принципы построения микропроцессорных систем и микро-эвм

- •4.3. Структура и функционирование микропроцессорных систем

- •4.4. Микроконтроллеры

- •4.5. Микропроцессорные комплекты и микро-эвм

- •(Intel 8085a)

- •5.3. Синхронизация и последовательность действий мп

- •5.4. Система прерываний

- •5.2. Блок регистров

- •5.3. Синхронизация и последовательность действий мп

- •5.4. Система прерываний

- •6. Команды микропроцессора

- •7.1. Понятие системной шины микропроцессора

- •7.2. Адресное пространство микропроцессорного

- •7.3. Способы расширения адресного пространства

- •7.2. Адресное пространство микропроцессорного устройства

- •7.3. Способы расширения адресного пространства микропроцессора

- •8. Параллельный порт

- •9. Последовательный порт

- •9.1. Синхронный последовательный порт

- •9.2. Асинхронный последовательный порт

- •9.1. Синхронный последовательный порт

- •9.2. Асинхронный последовательный порт

- •10. Статические оперативные запоминающие устройства

- •11. Постоянные запоминающие устройства

- •11.1. Пзу на основе мультиплексора

- •11.2. Масочные пзу

- •11.3. Программируемые пзу

- •11.4. Пзу с ультрафиолетовым стиранием

- •11.5. Электрически стираемые ппзу

- •11.6. Flash - пзу

- •12. Подключение внешних устройств к микропроцессору

- •13. Шинные формирователи

- •14. Принципы построения таймеров

11. Постоянные запоминающие устройства

11.1. ПЗУ на основе мультиплексора

11.2. Масочные ПЗУ

11.3. Программируемые ПЗУ

11.4. ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием

11.5. Электрически стираемые ППЗУ

11.6. FLASH-ПЗУ

11.1. Пзу на основе мультиплексора

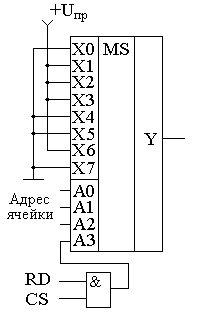

Очень часто в различных применениях требуется хранение информации, которая не изменяется в процессе эксплуатации устройства. Это такая информация как программы в микроконтроллерах, начальные загрузчики и BIOS в компьютерах, таблицы коэффициентов цифровых фильтров в сигнальных процессорах. Практически всегда эта информация не требуется одновременно, поэтому простейшие устройства для запоминания постоянной информации можно построить на мультиплексорах. Схема такого постоянного запоминающего устройства приведена на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Схема постоянного запоминающего устройства,

построенная на мультиплексоре

В этой схеме построено постоянное запоминающее устройство на восемь одноразрядных ячеек. Запоминание конкретного бита в одноразрядную ячейку производится путем подключения провода к источнику питания (запись единицы) или подключением провода к корпусу (запись нуля). На принципиальных схемах такое устройство обозначается, как показано на рис. 11.2.

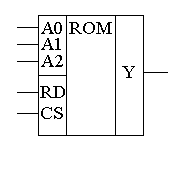

Рис. 11.2. Обозначение постоянного запоминающего

устройства

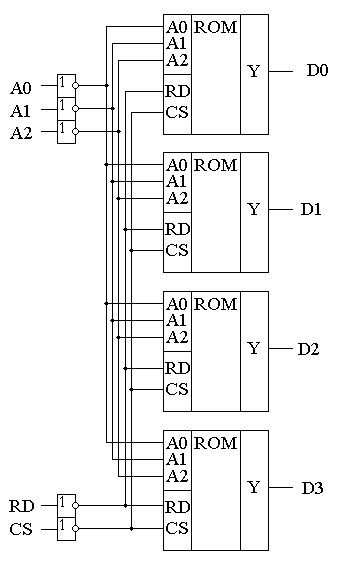

Для того, чтобы увеличить разрядность ячейки памяти ПЗУ эти микросхемы можно соединять параллельно (выходы и записанная информация естественно остаются независимыми). Схема параллельного соединения одноразрядных ПЗУ приведена на рис. 11.3.

Рис. 11.3. Схема многоразрядного ПЗУ

11.2. Масочные пзу

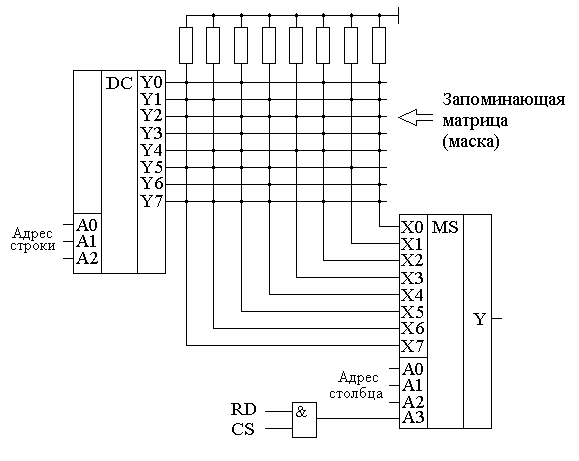

В реальных ПЗУ запись информации производится при помощи последней операции производства микросхемы - металлизации. Металлизация производится при помощи маски, поэтому такие ПЗУ получили название масочных ПЗУ. Еще одно отличие реальных микросхем от упрощенной модели, приведенной выше - это использование кроме мультиплексора еще и демультиплексора. Такое решение позволяет превратить одномерную запоминающую структуру в многомерную и, тем самым, существенно упростить схему дешифратора, необходимого для работы схемы ПЗУ. Эта ситуация иллюстрируется следующим рисунком:

Рис. 11.4. Схема масочного постоянного

запоминающего устройства

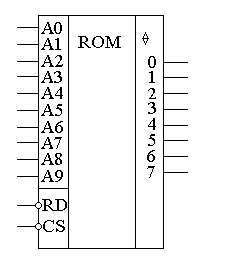

Масочные ПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано на рис. 11.5. Адреса ячеек памяти в этой микросхеме подаются на выводы A0...A9. Микросхема выбирается сигналом CS. При помощи этого сигнала можно наращивать объем ПЗУ (пример использования сигнала CS приведён при обсуждении ОЗУ). Чтение микросхемы производится сигналом RD.

Рис. 11.5. Обозначение масочного постоянного

запоминающего устройства

Программирование масочного ПЗУ производится на заводе изготовителе, что очень неудобно для мелких и средних серий производства, не говоря уже о стадии разработки устройства. Естественно, что для крупносерийного производства масочные ПЗУ являются самым дешевым видом ПЗУ, и поэтому широко применяются в настоящее время.