- •Содержание:

- •Исследование полупроводниковых приборов

- •1.1.1 Исследование полупроводниковых диодов

- •Теоретическая часть

- •Типы полупроводниковых диодов и их характеристики. Выпрямительные плоскостные низкочастотные диоды

- •Импульсные диоды

- •Диоды Шотки

- •Туннельный диод

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы:

- •1.1.2 Исследование стабилитрона

- •Теоретическая часть

- •Принцип стабилизации напряжения

- •Параметры стабилитрона

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •1.1.3 Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора в схемах с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором

- •Теоретическая часть

- •Принцип действия и схемы включения транзистора

- •Статические характеристики

- •Малосигнальные параметры

- •Практическая часть

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •1.1.4 Исследование характеристик и параметров полевых транзисторов

- •Теоретическая часть

- •Классификация и условные обозначения полевых транзисторов

- •Полевой транзистор с управляющим p – n переходом

- •Статические характеристики

- •Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •Основные параметры полевых транзисторов

- •Области применения полевых транзисторов

- •Практическая часть

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •1.1.5 Исследование тиристоров

- •Теоретическая часть

- •Диодные тиристоры. Структура и принцип действия.

- •Триодные тиристоры.

- •Уравнение вах тиристора.

- •Классификация, условные обозначения и применение тиристоров.

- •Практическая часть

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •1.1.6 Исследование варикапа

- •Теоретическая часть

- •Теория p-n перехода

- •Диффузионная и барьерная емкости р-n-перехода

- •Варикап, его основные параметры и особенности конструирования

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Исследование выпрямителей однофазного переменного тока

- •Теоретическая часть

- •Основные параметры выпрямителей

- •Внешние характеристики выпрямителей

- •Практическая часть

- •Однополупериодная схема выпрямления.

- •1.2.2 Двухполупериодные схемы выпрямления.

- •1..2.3 Схемы выпрямления с умножением напряжения.

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •Исследование колебательных контуров.

- •Теоретическая часть

- •Принцип работы пассивных аналоговых фильтров

- •Принцип работы активных аналоговых фильтров

- •Применение

- •Виды фильтров

- •Фильтры нижних частот

- •Фильтры высоких частот

- •Полосовые и заграждающие фильтры

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •1.4 Исследование свойств терморезисторов

- •Теоретическая часть

- •Термистор

- •Как элемент автоматики, позистор может выполнять следующие функции:

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •1.4 Исследование свойств варисторов

- •Теоретическая часть

- •Свойства

- •Применение

- •Практическая часть`

- •Контрольные вопросы

- •1.6.1 Исследование оптоэлектронных приборов.

- •Теоретическая часть

- •Физические основы работы фотодиода

- •Отличительные особенности оптронов

- •Обобщенная структурная схема

- •Применение

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Список использованных источников

Принцип действия и схемы включения транзистора

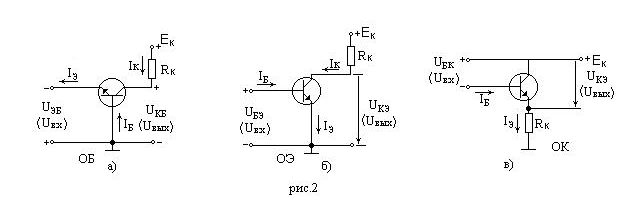

Наличие трех выводов у транзистора позволяет применять три различных схемы включения транзистора в электрическую цепь. Эти схемы показаны на рис.2 и называются, соответственно схемами с общей базой (ОБ), общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК). Название определяется названием электрода транзистора, который является общим для входного и выходного сигналов (см. рис.2).

Рассмотрим

принцип работы n – p

– n транзистора, включенного

по схеме с общей базой (рис.1, б; 2, а). В

активном режиме эмиттерный переход

смещен в прямом направлении, коллекторный

– в обратном. Эмиттер инжектирует

электроны в базовую область. Если

концентрация носителей в эмиттере

много

больше, чем концентрация примеси в базе

много

больше, чем концентрация примеси в базе

(

( ),

то ток электронов

),

то ток электронов

,

инжектируемых в базу, будет практически

равен полному току эмиттера

,

инжектируемых в базу, будет практически

равен полному току эмиттера

.

Эффективность эмиттера характеризуют

коэффициентом инжекции

.

Эффективность эмиттера характеризуют

коэффициентом инжекции

,

,

который должен быть близок к единице.

Часть электронов

рекомбинирует с дырками базы. Но, если

толщина базы

- диффузионной длины электронов в базе,

то большинство электронов достигнет

коллектора. Коллекторный переход смещен

в обратном направлении, поэтому открыт

для неосновных носителей, каковыми

являются электроны в p –

базе. Поэтому они захватываются полем

коллекторного p – n

перехода и попадают в коллектор

(экстракция дырок коллектором).

Эффективность перемещения электронов

через базу определяется коэффициентом

переноса χ

- диффузионной длины электронов в базе,

то большинство электронов достигнет

коллектора. Коллекторный переход смещен

в обратном направлении, поэтому открыт

для неосновных носителей, каковыми

являются электроны в p –

базе. Поэтому они захватываются полем

коллекторного p – n

перехода и попадают в коллектор

(экстракция дырок коллектором).

Эффективность перемещения электронов

через базу определяется коэффициентом

переноса χ

,

где

,

где

- ток электронов, достигших границы

области пространственного заряда (ОПЗ)

коллекторного перехода со стороны

базы. При малом отношении

- ток электронов, достигших границы

области пространственного заряда (ОПЗ)

коллекторного перехода со стороны

базы. При малом отношении

значение

значение

близко к единице.

близко к единице.

Полный ток

коллектора

может превышать ток

,

связанный с инжекцией электронов из

эмиттера. Во –первых, электроны при

повышенном обратном напряжении на ОПЗ

коллектора

может превышать ток

,

связанный с инжекцией электронов из

эмиттера. Во –первых, электроны при

повышенном обратном напряжении на ОПЗ

коллектора

могут вызвать ударную ионизацию носителей

заряда. Лавинное умножение в ОПЗ

коллектора увеличивает все токи,

пересекающие переход в М раз, где М

коэффициент лавинного умножения.

Лавинное умножение носителей сопровождается

шумами и приводит к нестабильной работе

транзистора. Такой режим не используется

при усилении сигналов. Для этого задают

такое обратное напряжение

,

при котором n

могут вызвать ударную ионизацию носителей

заряда. Лавинное умножение в ОПЗ

коллектора увеличивает все токи,

пересекающие переход в М раз, где М

коэффициент лавинного умножения.

Лавинное умножение носителей сопровождается

шумами и приводит к нестабильной работе

транзистора. Такой режим не используется

при усилении сигналов. Для этого задают

такое обратное напряжение

,

при котором n

1,

т.е. лавинное умножение носителей в

коллекторном p – n

переходе практически отсутствует. Во

– вторых, даже при токе эмиттера

1,

т.е. лавинное умножение носителей в

коллекторном p – n

переходе практически отсутствует. Во

– вторых, даже при токе эмиттера

через коллекторный p – n

переход протекает обратный ток,

обусловленный обратным напряжением на

переходе, как в обычном изолированном

p – n переходе:

через коллекторный p – n

переход протекает обратный ток,

обусловленный обратным напряжением на

переходе, как в обычном изолированном

p – n переходе:

(2.1)

(2.1)

где

-

обратный ток насыщения коллекторного

перехода; знак минус в правой части

обусловлен выбором положительного

направления тока

на рис 1, б.

-

обратный ток насыщения коллекторного

перехода; знак минус в правой части

обусловлен выбором положительного

направления тока

на рис 1, б.

Обозначив

управляемую эмиттером составляющую

тока коллектора через

,

для полного тока коллектора получим:

,

для полного тока коллектора получим:

(2.2)

(2.2)

где

- коэффициент передачи тока эмиттера.

- коэффициент передачи тока эмиттера.

Индекс N

обозначает нормальное включение

транзистора (рис.1, б), когда эмиттер

инжектирует электроны, а коллектор их

собирает. В (2.2) входит величина

- падение напряжения на ОПЗ коллектора.

Отметим, что под

и

понимают разность потенциалов на

границах ОПЗ коллекторного и эмиттерного

переходов. Они отличаются от показанных

на рис.1 напряжений

понимают разность потенциалов на

границах ОПЗ коллекторного и эмиттерного

переходов. Они отличаются от показанных

на рис.1 напряжений

и

и

на величину падения напряжения на

квазинейтральных областях базы, эмиттера

и коллектора. Мы будем считать, что

,

,

полагая, что токи эмиттера, базы и

коллектора и создаваемые ими падения

напряжения малы.

на величину падения напряжения на

квазинейтральных областях базы, эмиттера

и коллектора. Мы будем считать, что

,

,

полагая, что токи эмиттера, базы и

коллектора и создаваемые ими падения

напряжения малы.