- •Содержание:

- •Исследование полупроводниковых приборов

- •1.1.1 Исследование полупроводниковых диодов

- •Теоретическая часть

- •Типы полупроводниковых диодов и их характеристики. Выпрямительные плоскостные низкочастотные диоды

- •Импульсные диоды

- •Диоды Шотки

- •Туннельный диод

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы:

- •1.1.2 Исследование стабилитрона

- •Теоретическая часть

- •Принцип стабилизации напряжения

- •Параметры стабилитрона

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •1.1.3 Исследование характеристик и параметров биполярного транзистора в схемах с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором

- •Теоретическая часть

- •Принцип действия и схемы включения транзистора

- •Статические характеристики

- •Малосигнальные параметры

- •Практическая часть

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •1.1.4 Исследование характеристик и параметров полевых транзисторов

- •Теоретическая часть

- •Классификация и условные обозначения полевых транзисторов

- •Полевой транзистор с управляющим p – n переходом

- •Статические характеристики

- •Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •Основные параметры полевых транзисторов

- •Области применения полевых транзисторов

- •Практическая часть

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •1.1.5 Исследование тиристоров

- •Теоретическая часть

- •Диодные тиристоры. Структура и принцип действия.

- •Триодные тиристоры.

- •Уравнение вах тиристора.

- •Классификация, условные обозначения и применение тиристоров.

- •Практическая часть

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •1.1.6 Исследование варикапа

- •Теоретическая часть

- •Теория p-n перехода

- •Диффузионная и барьерная емкости р-n-перехода

- •Варикап, его основные параметры и особенности конструирования

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Исследование выпрямителей однофазного переменного тока

- •Теоретическая часть

- •Основные параметры выпрямителей

- •Внешние характеристики выпрямителей

- •Практическая часть

- •Однополупериодная схема выпрямления.

- •1.2.2 Двухполупериодные схемы выпрямления.

- •1..2.3 Схемы выпрямления с умножением напряжения.

- •Методика измерений и обработка результатов эксперимента

- •Контрольные вопросы

- •Исследование колебательных контуров.

- •Теоретическая часть

- •Принцип работы пассивных аналоговых фильтров

- •Принцип работы активных аналоговых фильтров

- •Применение

- •Виды фильтров

- •Фильтры нижних частот

- •Фильтры высоких частот

- •Полосовые и заграждающие фильтры

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •1.4 Исследование свойств терморезисторов

- •Теоретическая часть

- •Термистор

- •Как элемент автоматики, позистор может выполнять следующие функции:

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •1.4 Исследование свойств варисторов

- •Теоретическая часть

- •Свойства

- •Применение

- •Практическая часть`

- •Контрольные вопросы

- •1.6.1 Исследование оптоэлектронных приборов.

- •Теоретическая часть

- •Физические основы работы фотодиода

- •Отличительные особенности оптронов

- •Обобщенная структурная схема

- •Применение

- •Практическая часть

- •Контрольные вопросы

- •Список использованных источников

Классификация, условные обозначения и применение тиристоров.

Тиристоры классифицируют по следующим признакам:

по количеству выводов;

по виду выходной ВАХ;

по способу включения и управления;

по другим признакам (например, по мощности).

По количеству выводов различают:

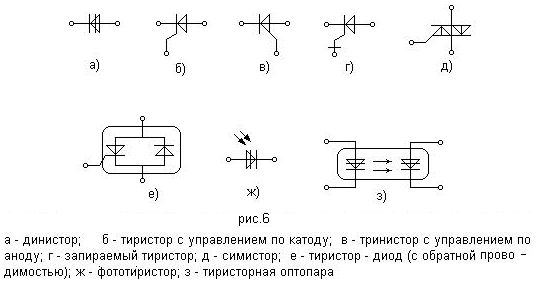

диодные тиристоры (динисторы), имеющие два вывода – анод и катод (рис. 6,а);

Триодные тиристоры (тринисторы), имеющие три вывода – анод, катод и управляющий электрод ( рис. 6,б - е);

четырехэлектродные (тетродные) тиристоры, имеющие два входных и два выходных вывода (рис. 6,ж) ;

По виду ВАХ различают:

тиристоры, не проводящие в обратном направлении (рис. 6, а – г);

Тиристоры, проводящие в обратном направлении (тиристоры с обратной проводимостью, или тиристоры – диоды), (рис 6,е);

симметричные (двухпроводные, симисторы или триаки), которые могут переключаться в открытое состояние при любой полярности напряжения (рис. 6, д).

По способу включения тиристоры делятся на незапираемые (выключение обеспечивается только уменьшением тока до величины, меньшей удерживающего тока, либо отключением анодного напряжения) и запираемые (выключение возможно по входной управляющей цепи).

По способу управления различают: тиристоры, фототиристоры и оптотиристоры. Первые управляются внешним электрическим сигналом по управляющему электроду. Фототиристор управляется внешним оптическим сигналом, а оптотиристор – внутренним оптическим сигналом (излучатель – светодиод и фототиристор составляют единую конструкцию).

Приведенная классификация указывает, что управление тиристором можно выполнять не только по катодному p-n переходу, но и по анодному. Действительно, наличие внутренней ПОС не делает разницы между тем, какой из эмиттеров будет усиливать инжекцию носителей при подаче управляющего сигнала. Причем, как уже отмечалось при выводе уравнения ВАХ, наличие управляющего тока необходимо только до момента переключения тиристора в открытое состояние, а затем он уже не нужен. То есть, управляющий сигнал может быть в форме кратковременного импульса.

Обычные тиристоры, рассмотренные здесь, относятся к незапираемым, то есть перевести их из открытого состояния в закрытое можно либо снижением тока ниже Iуд, либо выключением анодного напряжения, Но разработаны и широко применяются запираемые тиристоры, которые выключаются подачей на управляющий электрод импульса напряжения обратной полярности.

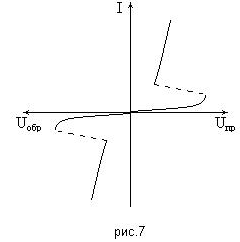

Весьма полезны для многих

практических задач симметричные

тиристоры (симисторы, триаки), которые

имеют одинаковый вид ВАХ при подаче на

них как прямого, так и обратного напряжения

(рис.7).

Весьма полезны для многих

практических задач симметричные

тиристоры (симисторы, триаки), которые

имеют одинаковый вид ВАХ при подаче на

них как прямого, так и обратного напряжения

(рис.7).

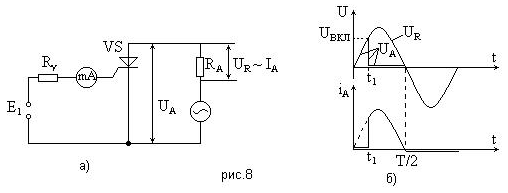

О применении тирсторов в качестве электронных ключей упоминалось во введении. Такие ключи находят очень широкое применение во многих практических схемах. Например, управляемые выпрямители с возможностью регулирования тока через нагрузку (рис.8).

Если на анод тиристора подать переменное напряжение, то тиристор будет выполнять еще и функцию выпрямителя переменного напряжения, то есть ток через тиристор и нагрузку RA сможет протекать только в положительные полупериоды, и по форме будет представлять последовательность импульсов. В каждом таком импульсе тиристор откроется только в момент времени t1, (рис. 8,б), когда напряжение на нем достигнет напряжения включения. В этот момент тиристор открывается, напряжение на нем резко падает, а ток через тиристор и нагрузку возрастает скачком. В конце импульса напряжение на тиристоре становится равным нулю и тиристор выключается.Изменением напряжения на управляющем электроде можно изменять ток управления и. те самым, момень включения тиристора и длительность импульса тока. А от этого будет зависеть среднее значение за период тока в нагрузке и мощности.

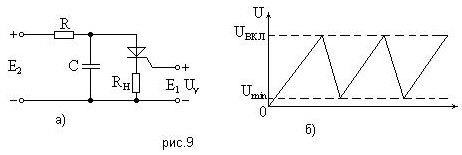

Второй пример – это генератор

пилообразного напряжения (рис.9). В этой

схеме конденсатор сравнительно медленно

заряжается через резистор R

от источника внешнего напряжения Е2.

Пока напряжение на конденсаторе UC

Второй пример – это генератор

пилообразного напряжения (рис.9). В этой

схеме конденсатор сравнительно медленно

заряжается через резистор R

от источника внешнего напряжения Е2.

Пока напряжение на конденсаторе UC

меньше напряжения включения тиристор закрыт. Когда UC =Uвкл тиристор открывается и конденсатор быстро разряжается через малое сопротивлени самого тиристора и сопротивление нагрузки, которое одновременно ограничивает ток тиристора. В конце разряда конденсатора ток через тиристор снижается до удерживающего тока, после чего тиристор запирается и снова начинается цикл заряда конденсатора.

Из курса теоретической электротехники известно, что напряжение на конденсаторе, включенном в цепь постоянной ЭДС, нарастает по закону:

(2.9)

(2.9)

где з = RC (2.10)

постоянная времени заряда конденсатора. Скорость разряда будет зависеть от постоянной времени разряда р

р = RНС. (2.11)

Изменение напряжения на конденсаторе при разряде описывается выражением:

(2.12)

(2.12)

Таким образом, выбором сопротивлений R и RН можно регулировать скорость нарастания и спада напряжения на конденсаторе. Его амплитудное значение определяется величиной Uвкл (Uвкл = UCO), которое можно регулировать изменением напряжения управляющего электрода Uу. В цепь управления обычно тоже включают ограничительный резистор.

Если зафиксирована величина Uвкл, то период пилообразного напряжения можно изменять регулировкой сопротивлений R и RН. При заданных величинах R и RН период можно изменять изменением величины Uвкл.

Маркировка динисторов начинается с букв КН (кремниевый, неуправляемый), после чего следуют три цифры и буква, которые кодируют эксплуатационные параметры динистора. Маркировка тринисторов содержит первыми буквы КУ (кремниевый, управляемый), за которыми следуют три цифры и буквенный индекс, обозначающие определенный набор параметров. В 1973 г. была введена новая система обозначений диодов и транзисторов. В этой системе в обозначении тринисторов используется первой буква Т – тиристор. Далее может быть (или не быть) вторая буква, обозначающая: ТП – тиристор, проводящий в обратном направлении; ТД – тиристор-диод; ТЛ – лавинный тиристор; ТС – симметричный тиристор (симистор, триак); ТФ – фототиристор; ТО – оптотиристор. После этих букв следует набор цифр, обозначающих эксплуатационные параметры тиристора.

Основные параметры динисторов: Iср.max – максимально допустимый средний ток в открытом состоянии; Uот – наименьшее значение прямого напряжения, необходимое для переключения динистора из закрытого состояния в открытое; Uобр.max – максимально допустимое постоянное обратное напряжение; Uос - постоянное напряжение на тиристоре в открытом состоянии; Iзс – постоянный ток в закрытом состоянии.

Для тринисторов к числу основных параметров добавляются еще параметры цепи управления: Iу.от – отпирающий постоянный ток управления – это наименьший ток управления, необходимый для включения тиристора; Uу.от – постоянное отпирающее напряжение управления, то есть напряжение управления, соответствующее Iу.от; Iу.от.и и Uу.от.и – отпирающие импульсные ток и напряжение управления; Iу.з.и и Uу.з.и - запирающие импульсные ток и напряжение управления, т.е. наименьшие импульсные значения тока и напряжения, необходимые для выключения тиристора (для запираемых тиристоров).

Важными параметрами тиристоров являются также время включения tвкл, время выключения tвыкл общая емкость Cобщ, максимальное значение импульсного прямого тока Iимп.max. Время включения тиристоров составляет обычно единицы микросекунд, а время выключения – десятки микросекунд. Это связано с тем, что для рассасывания избыточного заряда, накопленного базовыми областями, которое происходит путем рекомбинации, требуется определенное время. Поэтому тиристоры могут работать только в низкочастотном диапазоне. Верхняя граничная частота этого диапазона указывается в справочниках и обычно составляет единицы килогерц.

Отличие динистора от тринистора

Принципиальных различий между динистором и тринистором нет, однако если включение динистора происходит при повышении напряжения между анодом и катодом, то в тринисторе для этого используют подачу импульса тока определённой длительности и величины на управляющий электрод при положительной разности потенциалов между анодом и катодом. Тринисторы являются наиболее распространёнными приборами из «тиристорного» семейства.

Выключение тиристоров производят либо снижением тока через тиристор до значения Ih, либо изменением полярности напряжения между катодом и анодом. В настоящее время разработан целый класс запираемых тиристоров, которые переходят в закрытое состояние после подачи на управляющий электрод напряжения отрицательной полярности.

Характеристики современных тиристоров

Современные тиристоры изготовляют на токи от 1 мА до 10 кА напряжения от нескольких В до нескольких кВ; скорость нарастания в них прямого тока достигает 109 А/сек, напряжения — 109 В/сек, время включения составляет величины от нескольких десятых долей до нескольких десятков мкс, время выключения — от нескольких единиц до нескольких сотен мкс; кпд достигает 99 %.