- •Хамадулин э.Ф. Методы и средства измерений в ткс

- •Предисловие

- •2.Измерения в телекоммуникационных системах

- •2.1.Современное состояние измерений в телекоммуникационных системах связи

- •2.2.Классификация измерительной аппаратуры

- •2.3.Свойства классических средств измерений и предъявленные к ним требования

- •2.4.Свойства средств измерений современных телекоммуникаций

- •2.5.Метрологическое обеспечение современных телекоммуникаций

- •3.Основные типы, параметры и характеристики сигналов в ткс

- •3.1.Основные характеристики интерфейса е1

- •3.2.Нормы на стабильность частоты. Джиттер в системах уе1.

- •3.3.Идеализированные испытательные импульсные сигналы

- •3.4.Частотная, импульсная характеристика и спектральная плотность

- •3.5. Определение спектральной плотности при измерениях

- •3.6.Модельное представление параметров импульсных сигналов

- •3.7.Параметры динамических характеристик

- •4. Радиоизмерения

- •4.1.Классификация радиоизмерений

- •4.2.Измерение напряжения и силы тока

- •4.2.1Электроизмерительные приборы

- •4.3.Методы измерения

- •4.3.1Метод непосредственной оценки

- •4.3.2Метод сравнения

- •4.4.Средства измерения (Электромеханические амперметры и вольтметры)

- •4.4.1Магнитоэлектрические приборы

- •4.5.Электромагнитные приборы

- •4.6.Электродинамические приборы

- •4.7.Ферродинамические приборы

- •4.8.Электростатические приборы

- •4.9.Выпрямительные приборы

- •4.10. Аналоговые электронные вольтметры

- •4.11. Автокомпенсационные вольтметры

- •4.12. Измерение токов и напряжений на вч

- •4.13. Термопреобразователи на вч

- •4.14. Основные составляющие погрешности измерения тп

- •4.14.1Температурная погрешность

- •4.14.2Частотная погрешность

- •4.15. Многоэлементный тп фирмы Fluke

- •4.16. Фотоэлектрические измерительные преобразователи тока

- •4.17. Электродинамические приборы

- •4.18. Масштабный измерительный преобразователь на основе пояса Роговского.

- •4.19. Перспективные средства измерений силы переменного тока

- •4.20. Заключение

- •5. Исследование формы и параметров сигнала

- •5.1. Принцип действия электронно-лучевой трубки

- •5.2.Матричная индикаторная панель.

- •5.3. Типы осциллографов

- •5.3.1Универсальный осциллограф

- •5.3.2Цифровые осциллографы

- •5.3.3Запоминающие цифровые осциллографы.

- •5.3.4Двухканальные и двухлучевые осциллографы.

- •5.3.5Скоростные и стробоскопические осциллографы.

- •5.3.6 Стробоскопические осциллографы

- •5.4. Способы отсчета напряжения и временных интервалов в осциллографах

- •5.4.1Цифровое измерение мгновенных значений амплитуды и временных параметров сигнала на входе прибора

- •5.4.2Измерение с помощью калибрационного напряжения на экране элт

- •5.4.3Компенсационный метод измерения периодического импульсного напряжения

- •5.4.4Новые функциональные возможности осциллографов

- •5.4.5Осциллографы с цифровыми измерительными блоками

- •5.4.6Автоматизация осциллографических измерений

- •5.4.7Цифровая коррекция погрешности измерения параметров сигналов

- •5.4.8Технические характеристики семейства цифровых вычислительных осциллографов

- •5.5. Расчет суммарной погрешности измерения осциллографа

- •6. Измерение параметров спектра радиосигналов

- •6.1. Характеристики спектра радиосигналов

- •6.2. Методы измерения характеристик спектра сигналов

- •6.3. Средства измерений характеристик спектра. Классификация, основные характеристики

- •6.3.1Анализаторы спектра параллельного действия

- •6.3.2Гетеродинные анализаторы спектра последовательного типа

- •6.3.3Анализаторы спектра на цифровом фильтре

- •6.3.4Вычислительные анализаторы спектра

- •7. Измерение мощности

- •7.1.Характеристики мощности

- •7.2. Классификация методов измерения мощности

- •7.3. Методы измерения мощности

- •7.3.1 Методы измерения поглощаемой мощности

- •7.3.2 Измерение мощности с помощью терморезисторов

- •7.3.3Болометры и их характеристики.

- •7.3.4Термисторы и их характеристики.

- •7.3.5Терморезисторные мосты.

- •7.3.6Погрешности терморезисторного метода.

- •7.3.7 Термоэлектрический метод измерения мощности

- •7.3.8Калориметрические методы измерения мощности

- •8.Радиочастотные измерения

- •8.1. Средства измерений напряженности электромагнитного поля.

- •8.2. Измерители напряженности поля

- •8.3. Измерители напряженности слабых полей

- •8.4. Инп сильных электромагнитных полей

- •8.5. Измерительные приемники

- •8.6.Измерительные антенны

- •8.6.1Штыревая антенна

- •8.6.2Дипольные антенны

- •8.6.3Логопериодические антенны

- •8.6.4Рамочные антенны

- •8.6.5Рупорные антенны

- •8.6.6 Биконическая антенна

- •9. Измерение частоты

- •9.1.Основные определения

- •9.2. Резонансные частотомеры

- •9.3.Электронно-счетные частотомеры

- •10. Измерительные генераторы. Классификация и метрологические характеристики измерительных генераторов свч.

- •10.1. Принципы генерирования сигналов свч

- •10.2. Типовые схемы генераторов сигналов свч

- •10.3. Структурные схемы генераторов свч

- •10.4.Цифровые измерительные генераторы низких частот

- •10.4.1Принципы аппроксимации.

- •10.5. Генераторы шумовых сигналов

- •10.6. Импульсные генераторы

- •11. Измерение шумов и помех

- •11.1. Измерение коэффициента шума

- •11.1.1Определение коэффициента шума

- •11.2.Методы измерения шумовых параметров радиоэлектронных устройств

- •11.3. Измерители коэффициента шума

- •11.4.Помехи и шумы в каналах передачи информации

- •11.5.Измерение радиопомех

- •11.6.Измерение напряжения радиопомех

- •11.7.Измерения напряженности поля радиопомех

- •11.8.Методика измерения напряжения радиопомех

- •11.9.Методика измерения напряженности поля радиопомех

- •12.Измерения в цифровых системах передачи

- •12.1.Работа мультиплексоров в цифровом потоке е1

- •12.2. Анализ процедур демультиплексирования

- •12.3.Измерения параметров физического уровня е1

- •11. 4. Приборы для измерения в цифровых каналах связи

- •11.5. Анализ ошибок в цифровых системах передачи

- •12.4.Методы и принципы измерений в широкополосных сетях связи атм

- •12.5.Измерения, проводимые с остановкой связи

- •12.6.Измерение коэффициента ошибок сигнала atm и проверка функционирования системы передачи

- •12.7.Универсальный сетевой анализатор

- •12.8. Измерения atm, проводимые с остановкой связи

- •12.9.Тестирование соединений atm и мониторинг заголовков

- •12.10.Измерение времени задержки ячеек

- •12.11.Ввод сигналов атм

- •12.12.Тестирование систем передачи атм без остановки связи

- •12.13.Анализ загрузки и каналов пользователей

- •12.14.Интернет: критический режим работы шлюзов

- •12.15.Требования, предъявляемые к тестовому оборудованию atm

- •13.Измерения на волоконно-оптических линиях связи

- •13.1.Измерение потерь на волоконно-оптической линии связи

- •13.2.Измерение коэффициента затухания оптической линии.

- •13.3.Методы определения неоднородностей оптической линии

- •13.4.Характеристики оптических рефлектометров

- •Р ис. 12.6 Прием мертвой зоны otdr

- •Р ис. 12.7 Определение величины мертвой зоны по затуханию

- •Разрешающая способность otdr

- •Точность измерений оптического рефлектомера

- •13.5.Функциональные параметры otdr

- •Длительность импульса

- •Длина волны otdr

- •Диапазон

- •Интервал усреднения результатов

- •Параметры волокна

- •13.6.Процедуры измерений

- •Р ис. 12.9 Пример изображения результатов измерения параметров волокон otdr

- •Выполнение измерений возвратных потерь

- •Р ис. 12.11 Пример измерения orl на рефлектограмме анализатора

- •13.7.Измерение хроматической дисперсии волокна

- •Р ис. 12.12 Хроматическая дисперсия

- •13.8.Измерение поляризационной модовой дисперсии (пмд)

- •Интерферометрический метод

- •Р ис. 12.14 Тестирование пмд методом фиксированного анализатора

- •13.9.Измерительная техника, используемая при эксплуатации восп Оптические измерители мощности

- •Р ис. 12.16 Характеристики зависимости выходного сигнала фотодиода от длины волны принимаемого сигнала

- •Стабилизированные источники оптического сигнала

- •Р ис. 12.18 Спектральная характеристика лазерного и светодиодного источника Светодиодные оптические источники

- •13.10.Визуальные дефектоскопы

- •13.11.Анализаторы затухания в оптическом кабеле

- •13.12.Перестраиваемые оптические аттенюаторы

- •13.13.Оптические рефлектометры

- •Р ис. 12.21 Принципиальная схема рефлектометра

- •Литература

12.11.Ввод сигналов атм

В настоящее время для ввода сигналов ATM в сети связи используются сетевые окончания ATM и терминальные адаптеры. Основными требованиями, предъявляемыми к сетевым окончаниям, является надёжность, быстродействие и точное воспроизведение принимаемых сообщений. Для обеспечения этих требований каждый элемент сети проектируется в расчёте на максимальную нагрузку, а испытания сети в целом ведутся в условиях моделирования наиболее неблагоприятных условий работы. Кроме того, необходимо обеспечить элементарный анализ протоколов передачи и измерение джиттера.

Рис 11.13 Результаты измерения времени задержки

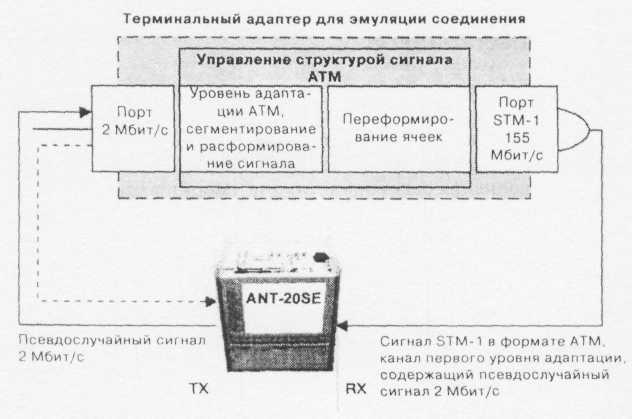

Реально большинство комплектов тестового оборудования генерирует и анализирует сигналы контракта трафика. Типовые сообщения в сети ATM, обеспечивающие стандартные скорости передачи сигналов пользователя, часто называются эмуляцией (работой по внешней программе, имитацией) соединения. Они позволяют организовать на базе ATM соединение «точка-точка», в котором последовательность ячеек преобразуется в цифровой поток с постоянной скоростью передачи. Эмуляция соединения является одним из самых распространённых вариантов использования технологии ATM. На рис.11.14 показана схема подготовки терминального адаптера к работе в режиме эмуляции. Тестовое оборудование формирует плезиохронный сигнал 2 Мбит/с, демультиплексирует выходной сигнал STM-1, проводит анализ ошибок цифрового сигнала и определяет уровень качества обслуживания.

Рис. 11.14 Подготовка терминального адаптера к режиму эмуляции

Сеть ATM базируется на соединениях, гарантирующих передачу сообщений в соответствии с контрактом трафика. Подготовительное тестирование требуется для того, чтобы убедиться в соответствии выбранного канала типовым требованиям качества передачи при заданной нагрузке. Необходимо установить длину соединения, нагрузку и размер пакетов для того, чтобы правильно сформировать испытательный сигнал. В состав тестового оборудования должен также обязательно войти узел измерения коэффициента битовых ошибок. Передаваемое сообщение имитируется при помощи псевдослучайного сигнала, который затем упаковывается в ячейки сигнала ATM. Результаты измерения коэффициента битовых ошибок позволяют судить об уровне качества передачи и должны транслироваться на более высокие уровни сети для обеспечения работы системы технического обслуживания.

12.12.Тестирование систем передачи атм без остановки связи

Контроль ошибок заголовков позволяет корректировать отдельные битовые ошибки и фиксировать появление серий ошибок вне заголовка ячейки. Так как заголовок ячейки реконструируется в каждом узле сети, мониторинг заголовков ячеек даёт информацию только о последнем отрезке тракта, лежащем между двумя узлами. При этом контролируется только 5 битов заголовка из 53-х битов ячейки.

Коррекция ошибки в последовательности бит ячейки 3-го и 4-го уровней адаптации ATM производится посредством контроля суммы символов по принципу CRC. Этот же принцип может использоваться для обнаружения ошибок в информационной последовательности ячейки. Контрольно избыточности группы ячеек для 5-го уровня адаптации с использованием того же принципа CRC позволяет обнаруживать единичные битовые ошибки, но не может отличить их от ячеек с ошибками.

В процессе проведения испытаний сети очень важно различать отказы отдельных узлов или элементов сети от общего ухудшения качества или даже отказа сети в целом. Если ячейки передаются по правильному маршруту, то тестовое оборудование может быть использовано для мониторинга ячеек управления и администрирования.

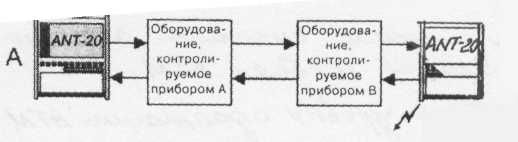

На рис. 11.15 показана схема организации мониторинга ячеек управления и администрирования. Анализатор В работает, если сеть ATM обеспечивает правильную передачу ячеек управления и администрирования уровня F4, формируемых тестером А. Для того, чтобы убедиться в правильности распознавания сигналов аварии, аварийная ситуация моделируется при помощи передающего полукомплекта тестера В. Анализатор А отображает на дисплее передачу потока ячеек уровня F4, определяет ширину полосы пропускания или скорость передачи ячеек управления и администрирования. Ячейки управления и администрирования сигнала с постоянной скоростью передачи показаны на рис. 11.15.

Рис. 11.15 Фиксация сигналов аварии ATM путём мониторинга ячеек управления и администрирования

Декодированные сигналы аварии виртуальных каналов, виртуальных трактов и удалённого конца линии, передаваемые в составе этих ячеек, распознаются и отображаются дисплеем вместе с соответствующими метками времени.

В процессе работы сети ATM возможно возникновение ситуации, когда абонент жалуется на периодически возникающие перерывы установленных соединений. В этой ситуации необходимо, в первую очередь, локализовать область повреждения: абонентская линия или сеть. В первом случае необходимо предупредить пользователя о неисправности, возникшей в его зоне ответственности, во втором - принять меры к точной локализации и устранению повреждения. Поэтому тестовое оборудование должно контролировать всё установленное соединение, обеспечивая получение целого массива информации, к которому относятся:

специфические сигналы аварии и информация о сбоях АТМ;

определение уровня адаптации АТМ;

перечень задействованных виртуальных каналов и трактов;

определение характера тракта, в том числе измерение скорости передачи ячеек, пикового значения скорости передачи ячеек, параметры пакетов информации и флюктуации времени задержки ячеек;

оценка качества обслуживания;

определение загрузки сети;

ошибки и сигналы аварии в заголовках сигналов транспортной сети.

Рис. 11.16 Гистограмма сигналов аварии АТМ

На рис. 11.16 показан пример результатов обнаружения ошибок и сигналов аварии и их отображение на дисплее. Тестированию подверглись все активные соединения и уровни адаптации ATM.