- •Хамадулин э.Ф. Методы и средства измерений в ткс

- •Предисловие

- •2.Измерения в телекоммуникационных системах

- •2.1.Современное состояние измерений в телекоммуникационных системах связи

- •2.2.Классификация измерительной аппаратуры

- •2.3.Свойства классических средств измерений и предъявленные к ним требования

- •2.4.Свойства средств измерений современных телекоммуникаций

- •2.5.Метрологическое обеспечение современных телекоммуникаций

- •3.Основные типы, параметры и характеристики сигналов в ткс

- •3.1.Основные характеристики интерфейса е1

- •3.2.Нормы на стабильность частоты. Джиттер в системах уе1.

- •3.3.Идеализированные испытательные импульсные сигналы

- •3.4.Частотная, импульсная характеристика и спектральная плотность

- •3.5. Определение спектральной плотности при измерениях

- •3.6.Модельное представление параметров импульсных сигналов

- •3.7.Параметры динамических характеристик

- •4. Радиоизмерения

- •4.1.Классификация радиоизмерений

- •4.2.Измерение напряжения и силы тока

- •4.2.1Электроизмерительные приборы

- •4.3.Методы измерения

- •4.3.1Метод непосредственной оценки

- •4.3.2Метод сравнения

- •4.4.Средства измерения (Электромеханические амперметры и вольтметры)

- •4.4.1Магнитоэлектрические приборы

- •4.5.Электромагнитные приборы

- •4.6.Электродинамические приборы

- •4.7.Ферродинамические приборы

- •4.8.Электростатические приборы

- •4.9.Выпрямительные приборы

- •4.10. Аналоговые электронные вольтметры

- •4.11. Автокомпенсационные вольтметры

- •4.12. Измерение токов и напряжений на вч

- •4.13. Термопреобразователи на вч

- •4.14. Основные составляющие погрешности измерения тп

- •4.14.1Температурная погрешность

- •4.14.2Частотная погрешность

- •4.15. Многоэлементный тп фирмы Fluke

- •4.16. Фотоэлектрические измерительные преобразователи тока

- •4.17. Электродинамические приборы

- •4.18. Масштабный измерительный преобразователь на основе пояса Роговского.

- •4.19. Перспективные средства измерений силы переменного тока

- •4.20. Заключение

- •5. Исследование формы и параметров сигнала

- •5.1. Принцип действия электронно-лучевой трубки

- •5.2.Матричная индикаторная панель.

- •5.3. Типы осциллографов

- •5.3.1Универсальный осциллограф

- •5.3.2Цифровые осциллографы

- •5.3.3Запоминающие цифровые осциллографы.

- •5.3.4Двухканальные и двухлучевые осциллографы.

- •5.3.5Скоростные и стробоскопические осциллографы.

- •5.3.6 Стробоскопические осциллографы

- •5.4. Способы отсчета напряжения и временных интервалов в осциллографах

- •5.4.1Цифровое измерение мгновенных значений амплитуды и временных параметров сигнала на входе прибора

- •5.4.2Измерение с помощью калибрационного напряжения на экране элт

- •5.4.3Компенсационный метод измерения периодического импульсного напряжения

- •5.4.4Новые функциональные возможности осциллографов

- •5.4.5Осциллографы с цифровыми измерительными блоками

- •5.4.6Автоматизация осциллографических измерений

- •5.4.7Цифровая коррекция погрешности измерения параметров сигналов

- •5.4.8Технические характеристики семейства цифровых вычислительных осциллографов

- •5.5. Расчет суммарной погрешности измерения осциллографа

- •6. Измерение параметров спектра радиосигналов

- •6.1. Характеристики спектра радиосигналов

- •6.2. Методы измерения характеристик спектра сигналов

- •6.3. Средства измерений характеристик спектра. Классификация, основные характеристики

- •6.3.1Анализаторы спектра параллельного действия

- •6.3.2Гетеродинные анализаторы спектра последовательного типа

- •6.3.3Анализаторы спектра на цифровом фильтре

- •6.3.4Вычислительные анализаторы спектра

- •7. Измерение мощности

- •7.1.Характеристики мощности

- •7.2. Классификация методов измерения мощности

- •7.3. Методы измерения мощности

- •7.3.1 Методы измерения поглощаемой мощности

- •7.3.2 Измерение мощности с помощью терморезисторов

- •7.3.3Болометры и их характеристики.

- •7.3.4Термисторы и их характеристики.

- •7.3.5Терморезисторные мосты.

- •7.3.6Погрешности терморезисторного метода.

- •7.3.7 Термоэлектрический метод измерения мощности

- •7.3.8Калориметрические методы измерения мощности

- •8.Радиочастотные измерения

- •8.1. Средства измерений напряженности электромагнитного поля.

- •8.2. Измерители напряженности поля

- •8.3. Измерители напряженности слабых полей

- •8.4. Инп сильных электромагнитных полей

- •8.5. Измерительные приемники

- •8.6.Измерительные антенны

- •8.6.1Штыревая антенна

- •8.6.2Дипольные антенны

- •8.6.3Логопериодические антенны

- •8.6.4Рамочные антенны

- •8.6.5Рупорные антенны

- •8.6.6 Биконическая антенна

- •9. Измерение частоты

- •9.1.Основные определения

- •9.2. Резонансные частотомеры

- •9.3.Электронно-счетные частотомеры

- •10. Измерительные генераторы. Классификация и метрологические характеристики измерительных генераторов свч.

- •10.1. Принципы генерирования сигналов свч

- •10.2. Типовые схемы генераторов сигналов свч

- •10.3. Структурные схемы генераторов свч

- •10.4.Цифровые измерительные генераторы низких частот

- •10.4.1Принципы аппроксимации.

- •10.5. Генераторы шумовых сигналов

- •10.6. Импульсные генераторы

- •11. Измерение шумов и помех

- •11.1. Измерение коэффициента шума

- •11.1.1Определение коэффициента шума

- •11.2.Методы измерения шумовых параметров радиоэлектронных устройств

- •11.3. Измерители коэффициента шума

- •11.4.Помехи и шумы в каналах передачи информации

- •11.5.Измерение радиопомех

- •11.6.Измерение напряжения радиопомех

- •11.7.Измерения напряженности поля радиопомех

- •11.8.Методика измерения напряжения радиопомех

- •11.9.Методика измерения напряженности поля радиопомех

- •12.Измерения в цифровых системах передачи

- •12.1.Работа мультиплексоров в цифровом потоке е1

- •12.2. Анализ процедур демультиплексирования

- •12.3.Измерения параметров физического уровня е1

- •11. 4. Приборы для измерения в цифровых каналах связи

- •11.5. Анализ ошибок в цифровых системах передачи

- •12.4.Методы и принципы измерений в широкополосных сетях связи атм

- •12.5.Измерения, проводимые с остановкой связи

- •12.6.Измерение коэффициента ошибок сигнала atm и проверка функционирования системы передачи

- •12.7.Универсальный сетевой анализатор

- •12.8. Измерения atm, проводимые с остановкой связи

- •12.9.Тестирование соединений atm и мониторинг заголовков

- •12.10.Измерение времени задержки ячеек

- •12.11.Ввод сигналов атм

- •12.12.Тестирование систем передачи атм без остановки связи

- •12.13.Анализ загрузки и каналов пользователей

- •12.14.Интернет: критический режим работы шлюзов

- •12.15.Требования, предъявляемые к тестовому оборудованию atm

- •13.Измерения на волоконно-оптических линиях связи

- •13.1.Измерение потерь на волоконно-оптической линии связи

- •13.2.Измерение коэффициента затухания оптической линии.

- •13.3.Методы определения неоднородностей оптической линии

- •13.4.Характеристики оптических рефлектометров

- •Р ис. 12.6 Прием мертвой зоны otdr

- •Р ис. 12.7 Определение величины мертвой зоны по затуханию

- •Разрешающая способность otdr

- •Точность измерений оптического рефлектомера

- •13.5.Функциональные параметры otdr

- •Длительность импульса

- •Длина волны otdr

- •Диапазон

- •Интервал усреднения результатов

- •Параметры волокна

- •13.6.Процедуры измерений

- •Р ис. 12.9 Пример изображения результатов измерения параметров волокон otdr

- •Выполнение измерений возвратных потерь

- •Р ис. 12.11 Пример измерения orl на рефлектограмме анализатора

- •13.7.Измерение хроматической дисперсии волокна

- •Р ис. 12.12 Хроматическая дисперсия

- •13.8.Измерение поляризационной модовой дисперсии (пмд)

- •Интерферометрический метод

- •Р ис. 12.14 Тестирование пмд методом фиксированного анализатора

- •13.9.Измерительная техника, используемая при эксплуатации восп Оптические измерители мощности

- •Р ис. 12.16 Характеристики зависимости выходного сигнала фотодиода от длины волны принимаемого сигнала

- •Стабилизированные источники оптического сигнала

- •Р ис. 12.18 Спектральная характеристика лазерного и светодиодного источника Светодиодные оптические источники

- •13.10.Визуальные дефектоскопы

- •13.11.Анализаторы затухания в оптическом кабеле

- •13.12.Перестраиваемые оптические аттенюаторы

- •13.13.Оптические рефлектометры

- •Р ис. 12.21 Принципиальная схема рефлектометра

- •Литература

8.6.Измерительные антенны

Антеннами называют устройства, предназначенные для приема и (или) излучения электромагнитных колебаний при передаче информации через свободное пространство. Конструктивно антенны представляют собой проводник либо систему проводников специальной формы, обеспечивающих прием и излучение в заданном направлении.

Качество антенн характеризуют следующими параметрами: коэффициентом направленного действия (КНД), коэффициентом полезного действия, коэффициентом усиления, сопротивлением излучения, действующей длиной (высотой) либо эффективной поверхностью. Антенны обладают свойством обратимости, благодаря которому их параметры не меняются при переходе из режима приема в режим передачи.

К основным параметрам измерительных антенн относятся действующая длина (высота), эффективная поверхность, а так же параметры согласования. Эти параметры в первую очередь определяются конструкцией антенны.

8.6.1Штыревая антенна

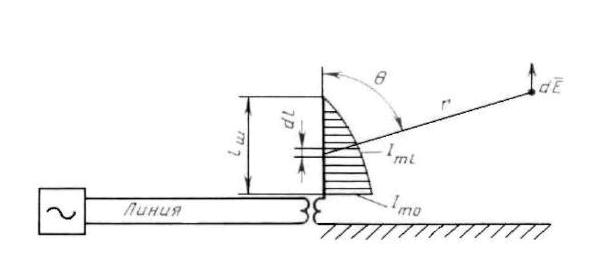

Выполнена в виде короткого металлического штыря, который располагают в пространстве параллельно вектору электрического поля. Штыревую антенну можно представить в виде отрезка двухметровой линии передачи, нижний проводник которой соединен с землей, верхний повернут на угол 90º вверх, как показано на рис. 7.6. В силу свойств линии передачи, разомкнутой на конце распределение тока по длине штыря имеет вид синусоиды с нулем на вершине штыря. Для определения действующей высоты (длины) такой антенны разделим штырь на элементарные участки длиной dℓ, на каждом из которых амплитуда тока равна Imℓ и не меняется на длине dℓ

Рис. 7.58. К определению действующей длины штыревой антенны

Из теории антенн известно, что напряженность поля, создаваемая таким элементарным участком в режиме излучения на расстоянии r от него в направлении θ, пропорциональна длине излучения и току в нем.

![]()

Суммарное поле, создаваемое всеми элементарными участками в заданной точке пространства, находим, выполняя интегрирование по длине штыря

.

.

Для упрощения рассуждений будем рассматривать поле в точке, удаленной от штыря на расстояние r, когда выполняется условие

r >>ℓш

При таком условии расстояние ri и угловые координаты θi для всех элементарных участков можно считать одинаковыми, а функцию F(λ, r, θ) – независящей от длины штыря. Тогда формула для Em может быть записана в следующем виде

Для удобства введем понятие «эквивалентной антенны», которая представляет такую антенну, которая создает в точке пространства с координатами r и θ такую же напряженность поля, что и рассматриваемый штырь. Условием, что у «эквивалентной антенны» ток распределен по всей длине равномерно и имеет амплитуду Im0, равную амплитуде тока у основания реального штыря. Тогда

где hg – длина «эквивалентной антенны», Im0 – амплитуда постоянного тока в ней.

Напряженность поля, создаваемая «эквивалентной антенной»

![]()

в этом случае длина эквивалентной антенны hg называется действующей высотой (длиной).

Используя предыдущие состояния, для hg получим следующую формулу.

Так как Imℓ = Isinβℓ, Im0 = Isinβℓш, то

![]() а

а

Используя известные тригонометрические соотношения, действующую высоту hg штыревой антенны можно определить следующим образом

![]()

где - постоянная распространения.

Для короткого штыря (ℓш << λ) действующая высота

![]()

Штыревые измерительные антенны имеют длину штыря ℓш = 1м и применяются на частоте до 30МГц (λ > 10м). Следовательно, во всем частотном диапазоне условие

ℓш << λ выполняется.

Указанная антенна применяется для приема электрического поля диапазона 14кГц…30МГц. В этом диапазоне используют как пассивные, так и активные штыревые антенны, которые иногда называются вибраторами. Обычно антенны этого типа используются при измерениях в открытом пространстве или внутри экранированных помещений (на f < 30МГц), т.е. в «ближнем поле». Стержневой элемент обычно длиной 1м (электрическая длина 0,5м) имеет на своих входных зажимах эквивалентную емкость около 10пФ. Такая антенна используется с дополнительной индуктивной катушкой, переключаемой от диапазона к диапазону для настройки в резонансе с емкостью стержня. Остаточное сопротивление эквивалентной цепи LC настроенного стержня составляет 10кОм на низких частотах. При согласовании сопротивление антенны с входным сопротивлением измерителя (ИП), составляющим как правило 50Ом, возникают значительные потери из-за деления напряжения, в результате эффективность антенны снижается, т.е. увеличивается значительно антенный фактор, что видно на типовом графике значений антенного фактора вибраторной антенны. Иногда используются пассивные антенны в виде стержня длиной 2 и 2,75м. Такая антенна в качестве излучателя имеет ряд особенностей, например:

из-за низкой эффективности стержневой антенны требуется большая мощность для создания поля напряженности более 1В/м;

удлинительные индуктивные элементы, которые используют для настройки антенны, в результате насыщения могут сгореть при излучении поля большой напряженности.

Вследствие указанных причин стержневая антенна не используется для создания напряженности поля свыше 1В/м.