- •Содержание

- •Глава 1. Цифровая модель рельефа, его составляющие………………………..5

- •Глава 2. Система Credo_топоплан………………………………………..…9

- •Глава 3. Способы создания цмр……………………………………………….12

- •Введение

- •Глава 1. Цифровая модель рельефа, его составляющие

- •Глава 2. Система Credo_топоплан

- •2.1. Назначение и области применения программного комплекса Credo_топоплан

- •2.2. Обзор основных функций Исходные данные

- •Организация данных

- •Геометрические построения

- •Ситуация

- •Моделирование поверхности (рельеф)

- •Чертежи и экспорт

- •Дополнительные компоненты

- •Глава 3. Способы создания цмр

- •3.1. Создание цмр с помощью растровой подложки

- •3.1.1. Работа в Credo_transform

- •3.1.2. Работа в Credo_топоплан

- •3.2. Создание цмр по тахеометрической съемке местности

- •Заключение

- •Литература

- •Приложение

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава 1. Цифровая модель рельефа, его составляющие………………………..5

Глава 2. Система Credo_топоплан………………………………………..…9

2.1.Назначение и области применения программного комплекса Credo_ТОПОПЛАН………………………………………………..……………...9

2.2.Обзор основных функций………………………………………………….....9

Глава 3. Способы создания цмр……………………………………………….12

3.1. Создание ЦМР с помощью растровой подложки…………………………12

3.1.1. Работа в Credo_TRANSFORM………………………………………...…12

3.1.2. Работа в Credo_ТОПОПЛАН…………………………………………….15

3.2. Создание ЦМР по тахеометрической съемке местности………………....17

Заключение……………………………………………………………………….20

Литература……………………………………………………………………….21

Приложение

Введение

В настоящее время моделирование рельефа местности и его последующее исследование по полученным моделям становятся неотъемлемой частью теоретических и экспериментальных изысканий в картографии, науках о Земле (геология, тектоника, гидрология, океанология, климатология и т.д.), в экологии, земельном кадастре и инженерных проектах. Компьютерная обработка пространственных данных находит широкое применение при анализе распространения участков загрязнений, в моделировании месторождений, а также во многих проектах по устойчивому развитию территорий.

Начало исследований в этой области было положено еще в XIX веке работами немецких ученых-географов. Сегодня результаты, полученные компьютерной обработкой массивов данных по территории и цифровые модели рельефа (ЦМР), в корне изменили подход к двум основным функциям моделирования – топографическому анализу и визуализации. Геоинформационные системы и технологии в настоящее время предоставляют исследователям широкие возможности синтеза результатов моделирования и нетопографических тематических данных .

Представление цифровой модели рельефа в трёхмерном виде в настоящее время решает следующие важные задачи:

- определение любых геометрических параметров рельефа;

- построение горизонталей рельефа, профилей и сечений;

- оценка безопасности строительства технических сооружений;

- оценка изменения рельефа и растительности;

- моделирование радиовидимости.

Таким образом, тематика, касающаяся понятия «цифровая модель рельефа» является достаточно актуальной.

Целью данной курсовой работы является непосредственно рассмотрение понятия «цифровая модель рельефа», и методы моделирование поверхности с помощью программного комплекса Credo_ТОПОПЛАН.

Данная цель предполагает решение следующих теоретических и практических задач:

- рассмотрение общих сведений о цифровой модели рельефа;

- рассмотрение программного копмлекса Credo_ТОПОПЛАН;

- построение ЦМР с помощью растровой подложки;

- построение ЦМР с помощью полученных данных с топосъемки.

Таким образом, объектом исследования является цифровая модель рельефа, а предметом (предметной областью, в которой реализовано исследование) – геодезия.

Глава 1. Цифровая модель рельефа, его составляющие

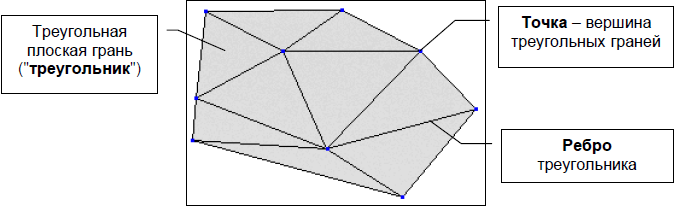

Цифровая модель рельефа (ЦМР) – это множество треугольных граней, построенных на точках (вершинах граней) с координатами X, Y, Z.[4]. Построенное множество треугольных граней названо триангуляцией.[5]. Множество треугольников аппроксимирует участки различных поверхностей (естественные и спланированные - поверхности земли, искусственные покрытия, поверхности отдельных геологических слоев и др.) (рис.1).

Рис.1. Составляющие триангуляции

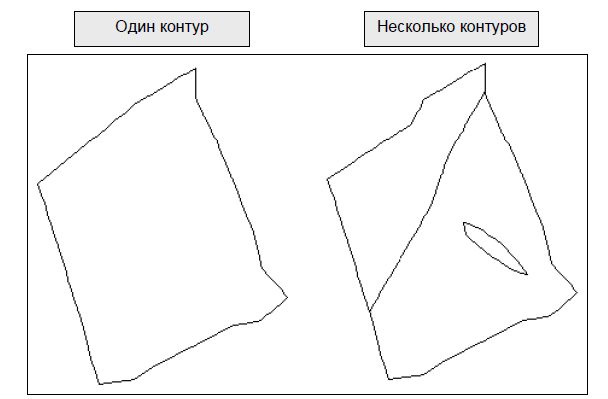

Участок поверхности, аппроксимируемый множеством треугольных граней, ограничен контуром.

Контур поверхности – это замкнутая не пересекающаяся ломаная линия. В ЦМР реальных объектов, как правило, может быть много контуров. В целях однозначности определения ЦМР каждый выделенный участок поверхности может принадлежать только одному контуру [2].

На основе ЦМР системами CREDO решаются задачи проектирования инженерныхобъектов, и при этом рельеф поверхности отображается на экране и в твердых копиях так же, как и на топографических картах и планах: горизонталями, условными знаками обрывов и откосов и т.д.

Алгоритм формирования ЦМР использует информацию о Контурах рельефа, Точках, и Структурных линиях.

Точка ЦМР имеет три координаты: X, Y, Z. Точки могут быть рельефными или рельефно-ситуационными.

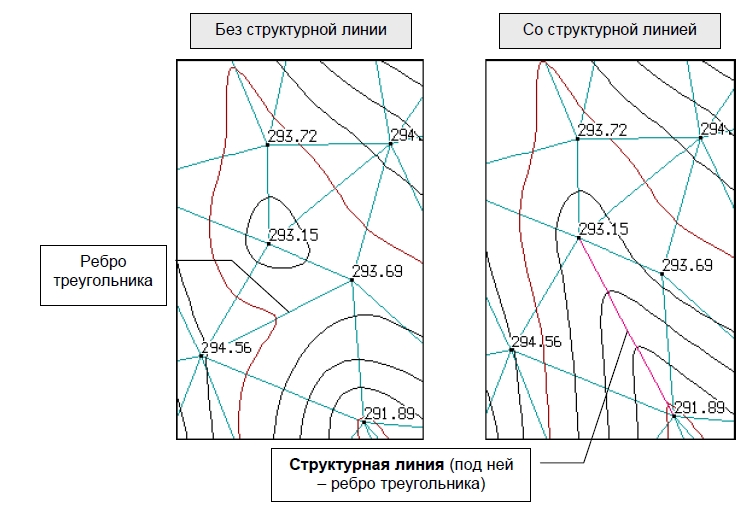

Структурная линия – линия, соединяющая существующие или вновь построенные точки ЦМР и однозначно определяющая триангулирование участка поверхности [8].

Каждый отрезок структурной линии при формировании ЦМР является ребром треугольника. Структурные линии позволяют однозначно определить характерные формы рельефа: лощины (тальвеги), хребты (водоразделы) и т.д. Следует создавать структурные линии в тех случаях, когда требуется изменить рельеф так, как видит его специалист. Для этого можно использовать дополнительную полевую информацию об особенностях рельефа, отраженную, например, в абрисах, кодами электронных регистраторов и т.д (рис.2).

Рис.2. Построение модели рельефа

• Контур рельефа – участок поверхности, имеющий по мнению Пользователя однородный рельеф. Однородный рельеф следует понимать как совокупность неровностей, сходных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Для удобства работы Пользователя даже однородный рельеф можно расчленять контурами на самостоятельные участки (рис.3) [8].

Рис.3. Контуры рельефа

Таким образом, всю поверхность участка местности, формируемую как ЦМР,

представляют в виде одного или нескольких контуров. Это позволяет выделять формы рельефа, на границах которых горизонтали ломаются, сдвигаются или обрываются:

• Обрывы.

• Ямы.

• Откосы выемок и насыпей.

• Водоемы.

• Карьеры.

• Поверхности с искусственным покрытием и т.д.

Система CREDO_ТОПОПЛАН позволяет отображать рельеф в пределах соответствующего

контура различными видами горизонталей:

• Аппроксимационными и линейно-интерполяционными сплайнами: естественные поверхности.

• Прямыми линейно-интерполированными: антропогенные формы рельефа.

В пределах контура можно проводить дополнительные горизонтали и менять шаг горизонталей.

В некоторых случаях рельеф можно не отображать горизонталями, например, искусственные покрытия, водоемы и т.п.

Обрывы и откосы отображаются в отдельном контуре соответствующим условным знаком.

Система контуров рельефа при построении ЦМР образует топологически корректное множество. Однозначность создания ЦМР при построении контуров обеспечивается их различным взаиморасположением:

• Пересекающиеся контуры.

• Смежные контуры.

• Внутренние контуры, касающиеся или не касающиеся внешнего контура.

Построенные в разных контурах поверхности, конечно, могут выглядеть по-разному.

Но взаимосвязь контуров проявляется при определении системой параметров точек их пересечения и при использовании операций удаления, изменения и т.д. контуров.

Это формат представления поверхности в виде матрицы равномерно распределенных точек, каждая из которых характеризуется своей высотой. В зависимости от способа вычисления высот поверхности в пространстве между точками различают «решеточную» и «ячеистую» модели. В первой из них такие значения интерполируются по значениям высот в нескольких соседних точках, вторая же модель рассматривает эти точки как центры ячеек с постоянным z значением .

Использование «решеточной» регулярной сети имеет смысл в случае представления такой сетью рельефа, самой поверхности. В этом случае используемая интерполяция гарантирует непрерывность ее представления. В случае же, если в качестве z значений используются категорийные данные (например, степень озеленения данной местности и т.п.), которые необязательно должны быть непрерывными, разумнее использовать «ячеистую».[1].