- •Учреждение образования «высший государственный колледж связи» Кафедра радиосвязи и радиовещания

- •5Приборы и оборудование

- •6Порядок выполнения работы

- •6.13 Подготовить для проведения измерений гсс:

- •6.13.2 Проверить осциллографом правильность установленных на гсс параметров (соединить гсс и осциллограф напрямую).

- •7 Содержание отчета

- •8 Контрольные вопросы

- •9 Содержание зачета

- •10 Методические указания

- •7Цели работы

- •8Литература

- •2.3 Малевич и. Ю. Радиоприемные устройства. – Мозырь.: Белый Ветер, 2000. – с.21…28.

- •3 Домашнее задание

- •Подготовить бланк отчета к лабораторной работе.

- •Ответить на вопросы для самопроверки.

- •Вопросы для самопроверки

- •5 Приборы и оборудование

- •5.2 Генератор стандартных сигналов (гсс).

- •5.3 Милливольтметр.

- •5.5. Соединительные кабели. Порядок выполнения работы

- •7 Содержание отчета

- •8 Конторольные вопросы

- •10 Методические указания

- •1 Цели работы

- •2 Литература

- •3 Домашнее задание

- •3.2 Подготовить бланк отчета к лабораторной работе.

- •3.6 Ответить на вопросы для самопроверки.

- •4 Вопросы для самопроверки

- •5 Приборы и оборудование

- •6 Порядок выполнения работы

- •7 Содержание отчета

- •8 Контрольные вопросы

- •9 Содержание зачета

- •10 Методические указания

- •Избирательность оценивают по выражению:

- •Измерение режимов работы интегральных микросхем и полупродниковых приборов в составе рпу

- •1 Цели работы

- •2 Литература

- •3 Домашнее задание

- •3.3 Ответить на вопросы для самопроверки.

- •4 Вопросы для самопроверки

- •5 Приборы и оборудование

- •5.4 Осциллограф.

- •6 Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Студент должен знать: − схемы включения полупроводниковых транзисторов, их особенности;

- •10 Методические указания

- •10.3 Цепи питания биполярных транзисторов

- •«Радиопередающие устройства»

- •220114, Г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 8, к. 2.

Содержание отчета

7.1 Наименование и цели работы.

7.2 Перечень приборов и оборудования.

7.3 Результаты измерений (таблицы 8.1, 8.2, 8.3, временные диаграммы по п. 6.20).

7.4 Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя).

7.5 Выводы по результатам измерений.

Контрольные вопросы

8.1 Как маркируется номер вывода микросхемы?

8.2 Как определить исправность ИМС?

8.3 Почему не все выводы микросхемы подключаются к внешним цепям?

8.4 Как определить напряжение смещения транзистора?

8.5 Каким образом можно изменить напряжение смещения?

8.6 Какие выводы можно сделать при анализе карты напряжений?

8.7 Перечислите преимущества полевых транзисторов перед биполярными.

8.8 О чем говорит равенство напряжений на эмиттере и коллекторе транзистора?

8.9 Как проверить работоспособность полевого транзистора?

8.10 С чем связано применение в оконечных каскадах усилителе звуковой частоты двухтактной схему включения транзисторов?

8.11 Какое напряжение смещения должно быть на детекторном диоде?

8.12 Каким образом производится преобразование частоты сигнала на полупроводниковом диоде?

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЁТА

Студент должен знать: − схемы включения полупроводниковых транзисторов, их особенности;

принцип работы исследуемого РПУ;

конструкционные особенности РПУ.

Должен уметь:

производить настройку исследуемого РПУ;

производить регулировку режимов работы полупроводниковых приборов РПУ;

оценивать работоспособность микросхем и всего РПУ.

10 Методические указания

10.1 Классификация и система обозначений интегральных микросхем

Интегральная микросхема – это микроэлектронное изделие, выполняющее преобразование или обработку сигнала (усиление, модуляцию, детектирование и др.). Она содержит большое число миниатюрных электрически соединенных между собой элементов, расположенных на небольших расстояниях друг от друга и представляющих собой единое целое.

Интегральные микросхемы классифицируются по конструктивно-технологическому признаку, функциональному назначению и степени интеграции.

Интегральная микросхема, предназначенная для выполнения сложных электронных функций (в качестве усилителя, радиоприемника и др.) с уровнем интеграции в несколько сотен и тысяч элементов в одном корпусе, с минимально возможным количеством внешних выводов называется большой интегральной микросхемой (БИС).

Система обозначения ИМС в соответствии с ОСТ 11 073.915—80 состоит из четырех элементов. Первый элемент — цифра, обозначающая конструктивно-технологическую особенность изготовления: 1, 5, 7 — полупроводниковые; 2, 4, 6, 8 — гибридные; 3 — прочие (пленочные, вакуумные, керамические); второй — число (от 0 до 99), обозначающее порядковый номер разработки серии микросхем; третий — две буквы, соответствующие подгруппе и функциональному виду микросхемы; четвертый — порядковый номер разработки микросхемы по функциональному признаку в данной серии. После обозначения порядкового номера разработки может быть буква русского алфавита от А до Я, указывающая на различие электрических параметров. Для ИМС, используемых в устройствах широкого применения, в начале обозначения добавляется буква К. Обозначение наносится на корпус микросхемы, имеющий ключ или специальную метку, относительно которых производится нумерация выводов. Например, К174УН4Б: К - микросхема широкого применения; 1 - группа конструктивно-технологического исполнения (полупроводниковая); 74 - порядковый номер разработки данной серии микросхем; УН - функциональное назначение (усилитель звуковой частоты); 4 — условный номер разработки ИМС в данной серии по функциональному признаку; Б — буква, характеризующая отличие микро

схем данного типа от других этой серии по электрическим параметрам; К174 — серия ИМС.

Практика использования интегральных микросхем в БРЭА показывает, что они очень чувствительны к воздействию температуры окружающей среды, электрических полей и механических усилий. Надежная работа ИМС обеспечивается строгим соблюдением мер, исключающих их повреждение из-за действия указанных факторов. При работе радиоаппарата следует обеспечивать условия для отвода от ИМС тепла, выделяемого нагревающимися элементами конструкции. Неправильное включение ИМС может вызвать неисправность в ней при подаче на выводы даже небольших напряжений обратной полярности.

Проверку исправности ИМС начинают с измерения постоянных и импульсных напряжений на их выводах. Чтобы избежать случайных замыканий близко расположенных выводов микросхемы, рекомендуется подсоединять щупы измерительных приборов не к этим выводам, а к связанным с ними печатным проводникам или к радиоэлементу. Если результаты измерений отличаются от требуемых (более чем на 25%), то следует установить причину: дефекты в подсоединенных к ИМС радиоэлементах, отклонение их значений от номинальных, источник, откуда поступают необходимые импульсные и постоянные напряжения, или неисправность самой ИМС.

Нельзя проверять исправность ИМС методом замены, если для этой цели она должна быть выпаяна из печатной платы.

Выпаянную ИМС не рекомендуется устанавливать вновь, даже если проведенная проверка показала ее исправность. Такое требование объясняется тем, что из-за повторного перегрева выводов не гарантируется ее безотказная работа.

10.2 Схемы включения биполярных транзисторов

Усилительный каскад содержит усилительный прибор (УП), цепи питания, нагрузку и цепи связи с последующим каскадом.

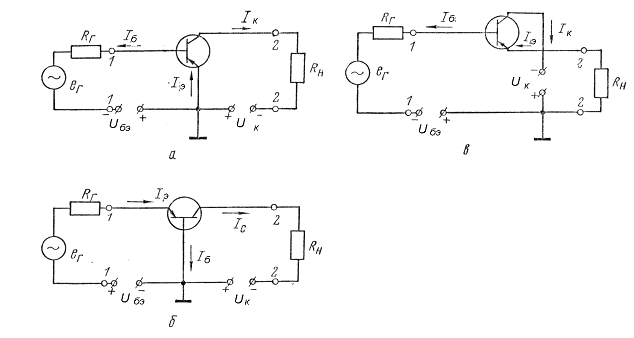

В качестве УП в транзисторных усилителях используются биполярные и полевые транзисторы. Для биполярных транзисторов возможны три схемы включения, которые обладают способностью усиливать мощность (рисунок 8.1): с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Схемы отличаются способом включения источника сигнала и нагрузки (Rн).

Для всех схем включения транзистора при отсутствии сигнала, подаваемого от источника (ег), необходимо установить начальный режим по постоянному току - режим покоя. При этом эмиттерный переход должен быть открытым, а коллекторный - закрытым. Для транзисторов p-n-p это достигается подачей отрицательного напряжения на коллектор (коллекторного напряжения Uк) и отрицательного напряжения на базу (напряжения смещения Uбэ).

Рисунок 8.1 − Схемы включения биполярных транзисторов:

а – с общим эмиттером;

б – с общей базой;

в – с общим коллектором.

Для транзисторов n-p-n полярность этих напряжений должна быть противоположной. Режим покоя транзистора определяется положением его рабочей точки, которое зависит от тока эмиттера Iэ (практически равного току коллектора Iк и зависящего от Uбэ) и от напряжения Uк.