- •Учреждение образования «высший государственный колледж связи» Кафедра радиосвязи и радиовещания

- •5Приборы и оборудование

- •6Порядок выполнения работы

- •6.13 Подготовить для проведения измерений гсс:

- •6.13.2 Проверить осциллографом правильность установленных на гсс параметров (соединить гсс и осциллограф напрямую).

- •7 Содержание отчета

- •8 Контрольные вопросы

- •9 Содержание зачета

- •10 Методические указания

- •7Цели работы

- •8Литература

- •2.3 Малевич и. Ю. Радиоприемные устройства. – Мозырь.: Белый Ветер, 2000. – с.21…28.

- •3 Домашнее задание

- •Подготовить бланк отчета к лабораторной работе.

- •Ответить на вопросы для самопроверки.

- •Вопросы для самопроверки

- •5 Приборы и оборудование

- •5.2 Генератор стандартных сигналов (гсс).

- •5.3 Милливольтметр.

- •5.5. Соединительные кабели. Порядок выполнения работы

- •7 Содержание отчета

- •8 Конторольные вопросы

- •10 Методические указания

- •1 Цели работы

- •2 Литература

- •3 Домашнее задание

- •3.2 Подготовить бланк отчета к лабораторной работе.

- •3.6 Ответить на вопросы для самопроверки.

- •4 Вопросы для самопроверки

- •5 Приборы и оборудование

- •6 Порядок выполнения работы

- •7 Содержание отчета

- •8 Контрольные вопросы

- •9 Содержание зачета

- •10 Методические указания

- •Избирательность оценивают по выражению:

- •Измерение режимов работы интегральных микросхем и полупродниковых приборов в составе рпу

- •1 Цели работы

- •2 Литература

- •3 Домашнее задание

- •3.3 Ответить на вопросы для самопроверки.

- •4 Вопросы для самопроверки

- •5 Приборы и оборудование

- •5.4 Осциллограф.

- •6 Порядок выполнения работы

- •Содержание отчета

- •Контрольные вопросы

- •Студент должен знать: − схемы включения полупроводниковых транзисторов, их особенности;

- •10 Методические указания

- •10.3 Цепи питания биполярных транзисторов

- •«Радиопередающие устройства»

- •220114, Г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 8, к. 2.

7 Содержание отчета

7.1 Наименование и цели работы.

7.2 Результаты выполненного домашнего задания.

7.3 Схемы проведения измерений.

7.4 Выводы о работоспособности РПУ.

7.5 Результаты измерений (таблицы 6.1, 6.3, 6.4 и 6.5).

7.6 Перечень элементов, с помощью которых производится регулировка границ принимаемого диапазона частот

7.7 Выводы по работе.

7.8 Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя).

8 Конторольные вопросы

8.1 Поясните цели измерения основных параметров РПУ.

8.2 Как производится измерение реальной чувствительности РПУ?

8.3 Что называют нормально-модулированным сигналом?

8.4 Расскажите порядок действий при измерении пороговой чувствительности?

8.5 От каких элементов схемы зависит неравномерность АЧХ тракта УЗЧ РПУ?

8.6 Какие приборы необходимы для измерения границ принимаемого диапазона частот?

8.7 Как производится измерение отношения сигнал/шум?

8.8 Что представляет собой эквивалент антенны?

8.9 Поясните принцип работы РПУ по принципиальной электрической схеме.

8.10 Каким требованиям согласно стандарту должно удовлетворять РПУ?

8.11 Расскажите порядок действий при измерении полосы пропускания УЗЧ РПУ.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТА

Студент должен знать:

-основные качественные характеристики и параметры РПУ и методику их измерения;

-принцип работы РПУ;

Должен уметь:

− пользоваться измерительными приборами;

− производить подбор необходимых измерительных приборов и оборудования для измерения параметров РПУ;

− производить измерение основных параметров РПУ.

− читать принципиальную электрическую схему РПУ.

10 Методические указания

10.1 Основные характеристики радиоприемных устройств

Чувствительность - способность приемника принимать слабые сигналы.

Она определяется величиной сигнала (напряжением, мощностью или напряженностью поля радиочастоты) поступающего в антенну, при котором обеспечивается функционирование оконечного (исполнительного) устройства с требуемым качеством (выходной мощностью, соотношением сигнал/шум и т.д.). Чем меньше входное напряжение (мощность, напряженность электромагнитного поля) нужное для получения заданного качества, тем выше чувствительность приемника.

Чувствительность зависит от коэффициента передачи тракта радиоприема - усиления сигнала от антенны до выхода приемника. Единицей измерения чувствительности по напряжению в диапазонах волн длиннее метровых, являются милливольты (мВ) или микровольты (мкВ). В диапазонах дециметровых и более коротких волн для измерения чувствительности, оцениваемой по мощности, используют единицы мощности – микроватт (мкВт). Чувствительность РПУ, работающих от магнитной антенны, выражают в единицах напряженности поля в точке приема (мВ/м, мкВ/м). Различают предельную и реальную чувствительность.

Предельная чувствительность – величина сигнала (напряжение, мощность, напряженность поля) на входе приемника, при которой величина сигнала на его выходе будет равна величине шума (отношение сигнал/шум = 1). Она зависит от коэффициента передачи радиоприемного тракта и собственных шумов РПУ.

Реальная чувствительность (чувствительность, ограниченная шумами) – величина сигнала (напряжение, мощность, напряженность поля) на входе приемника, при которой величина сигнала на его выходе превышает величину шума в заданное число раз (больше на заданное число децибел). В соответствии с ГОСТ 5651-89 реальная чувствительность в тракте ЧМ оценивается при отношении сигнал/шум 50 дБ по напряжению, а в тракте АМ – при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряжению.

Для унификации измерений реальная чувствительность оценивается при нормальной выходной мощности.

Нормальная (стандартная, испытательная) мощность – электрическая выходная мощность РПУ, равная 50 мВт и рекомендуемая для измерения ряда электрических параметров. При номинальной мощности 150 мВт и менее нормальная мощность устанавливается равной 5 мВт.

Характеристика верности воспроизведения – амплитудно-частотная (фазочастотная) характеристика сквозного тракта РПУ. Определяется как зависимость коэффициента передачи (фазы выходного сигнала) РПУ от частоты модулирующего сигнала.

Характеристика по выходной мощности — это зависимость коэффициента нелинейности выходного напряжения от выходной мощности, изменяемой ручным регулятором громкости. Она определяет наибольшую выходную мощность, соответствующую допустимому коэффициенту нелинейных искажений.

10.2 Метрические испытания радиоприемных устройств

Завершающим этапом изготовления радиоприемного устройства является выходной контроль его параметров, который начинается с визуального осмотра готового изделия с целью выявления внешних дефектов и проверки действия ручек управления. После внешнего осмотра к устройству подключают источники питания и в соответствии с техническими условиями (стандартом) проверяют потребляемую, номинальную выходные мощности и чувствительность УЗЧ, чувствительность приемника и перекрытие диапазонов, правильность градуировки его шкалы настройки и др.

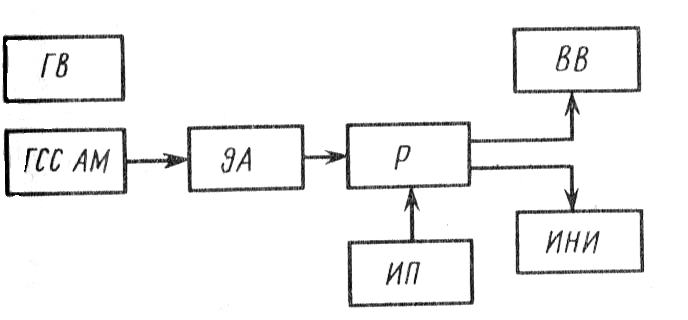

Реальную чувствительность приемника определяют по схеме рисунка 6.3. Измерение реальной чувствительности производят в трех точках диапазона. На вход приемника через эквивалент антенны от генератора стандартных сигналов подается стандартный сигнал, модулированный частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 30%. Регуляторы тембра и полосы пропускания должны находиться в положении, соответствующем широкой полосе пропускания. Регулятор громкости приемника устанавливают в положение наибольшей громкости и поочередно настраивают приемник и генератор стандартных сигналов на все частоты сопряжения по максимуму сигнала на выходе. Изменяя напряжение сигнала на входе Uс, добиваются получения на выходе приемника нормальной мощности. Затем определяют напряжение шумов Uш на выходе приемника без модуляции входного сигнала. Отношение сигнал/шум определяет реальную чувствительность приемника. Высокая чувствительность может быть достигнута только при условии, что уровень всевозможных помех на входе приемника в несколько раз ниже уровня сигнала. При отсутствии внешних помех максимальная чувствительность будет определяться только уровнем собственных шумов приемника.

Рисунок 6.3 – Схема соединения измерительных приборов для проведения

метрических испытаний РПУ

ГВ – гетеродинный волномер;

ГСС АМ – генератор стандартных сигналов амплитудной модуляции;

ЭА – эквивалент антенны;

ВВ – выходной вольтметр;

ИП – источник питания;

ИНИ – измеритель нелинейных искажений.

Границы диапазона частот и их соответствие стандарту или техническим условиям определяют по схеме, приведенной на рисунке 6.3. Указатель настройки приемника устанавливают в положение крайнего отсчета диапазона, а на вход подают напряжение от генератора стандартных сигналов, который настраивают по максимуму выходного напряжения приемника. При этом частота генератора будет соответствовать истинной граничной частоте приемника. Затем измерения повторяют в другом крайнем положении диапазона частот.

Амплитудно-частотные искажения приемника определяют по его амплитудно-частотной (АЧХ) характеристике или кривой верности. Для снятия АЧХ используют схему, приведенную на рисунке 6.3. На вход приемника подают сигнал 1 мВ, модулированный от внешнего генератора. Изменяя частоту генератора при неизменном коэффициенте модуляции, равном 30%, снимают характеристику зависимости выходного напряжения от частоты модуляции. Частотная характеристика показывает прохождение модуляционных частот. Степень искажений зависит от вида частотной характеристики УЗЧ и полосы пропускания высоких частот приемником. Чем меньше полоса пропускания высоких частот, тем больше неравномерность АЧХ. Поэтому полоса пропускания высоких частот не должна быть слишком малой.

Амплитудно-частотная характеристика приемника по напряжению не учитывает искажений, вносимых громкоговорителем, поэтому в последнее время пользуются АЧХ по звуковому давлению (зависимостью звукового давления, создаваемого акустическим излучением громкоговорителя от частоты).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

МЕТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ РАДИвещательного РПУ. часть 2