- •Сельское расселение России

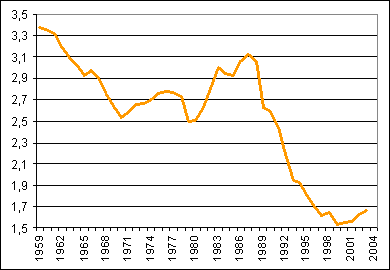

- •Коэффициент суммарной рождаемости сельского населения России, 1959-2003

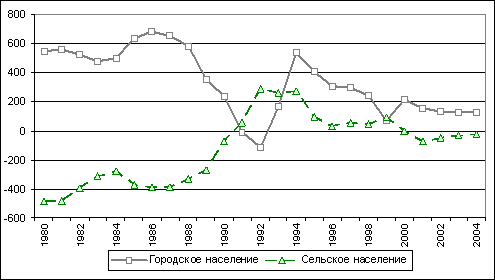

- •Миграционный прирост городского и сельского населения. 1980-2004 годы, тысяч человек

- •Доля сельского населения федеральных округов в общей численности сельского населения России в 2006 и 2026 годах (%)

Сельское расселение России

Долговременные тенденции рождаемости сельского населения заключаются в ее снижении. Это не исключает довольно значительных конъюнктурных колебаний показателя, которые, впрочем, не изменяют общей тенденции (рис. 1). При этом уровень рождаемости у сельского населения, снижаясь, неизменно остается более высоким, чем у городского.

Коэффициент суммарной рождаемости сельского населения России, 1959-2003

Показатель, не зависящий от половозрастной структуры населения, — коэффициент суммарной рождаемости (итоговое число рождений в расчете на одну женщину условного поколения) — свидетельствует о том, что в России после 1999 года происходит увеличение интенсивности деторождения, как в городской, так и в сельской местности Прирост показателя за четыре года составил 14%, в том числе в городской местности — 17%, в сельской — 9%. Вследствие опережающих темпов роста рождаемости в городах, разрыв в уровне рождаемости городских и сельских жителей уменьшился. Так, если в 1980, 1990 и 1999 годах итоговая рождаемость у сельских жителей была выше, чем у городских, примерно на 50%, то к 2003 оду разрыв между сельской и городской местностью сократился до 37%.

Итоговая (суммарная) рождаемость. Россия, 1980-2003 годы

Год |

Все население |

Городское население |

Сельское население |

1980 |

1,89 |

1,70 |

2,51 |

1981 |

1,91 |

1,71 |

2,63 |

1982 |

1,99 |

1,77 |

2,80 |

1983 |

2,12 |

1,88 |

3,00 |

1984 |

2,07 |

1,83 |

2,95 |

1985 |

2,06 |

1,82 |

2,93 |

1986 |

2,18 |

1,89 |

3,06 |

1987 |

2,23 |

1,98 |

3,13 |

1988 |

2,13 |

1,90 |

3,06 |

1989 |

2,01 |

1,83 |

2,63 |

1990 |

1,89 |

1,70 |

2,60 |

1991 |

1,73 |

1,53 |

2,44 |

1992 |

1,55 |

1,35 |

2,22 |

1993 |

1,37 |

1,20 |

1,95 |

1994 |

1,39 |

1,24 |

1,92 |

1995 |

1,34 |

1,19 |

1,81 |

1996 |

1,27 |

1,14 |

1,70 |

1997 |

1,22 |

1,10 |

1,62 |

1998 |

1,23 |

1,11 |

1,64 |

1999 |

1,16 |

1,04 |

1,53 |

2000 |

1,20 |

1,09 |

1,55 |

2001 |

1,22 |

1,12 |

1,56 |

2002 |

1,29 |

1,19 |

1,63 |

2003 |

1,32 |

1,22 |

1,67 |

Примечание: Рассчитано на основе однолетних возрастных коэффициентов, расхождения по сравнению с ранее публиковавшимися данными объясняются пересчетом численности и половозрастного состава населения за 1990-2003 гг., выполненным Росстатом после переписи 2002 г. (Ср.: Население России 2001. Ежегодный демографический доклад ЦДЭЧ ИНП РАН. М., 2002, с. 36; Население России 2002. Ежегодный демографический доклад ЦДЭЧ ИНП РАН. М., 2004, с. 43).

На протяжении длительного времени — особенно, начиная с конца 1930-х годов, — продолжалась массовая миграция сельского населения России в города. В конце 1980-х — начале 1990-х долговременная тенденция оттока сельского населения в города нарушилась, не только произошло резкое сокращение притока населения в города, но и наблюдалось попятное движение горожан в село, что обусловило инверсию миграционных трендов города и села (рис. 6).