Тектонические структуры

Тектонические структуры (=геологические структуры, =структуры земной коры) – участки земной коры с разным строением. Они созданы направленными тектоническими движениями в разные этапы геологической истории планеты. Могут быть выражены в рельефе, но часто зафиксированы только в условиях залегания или других особенностях горных пород.

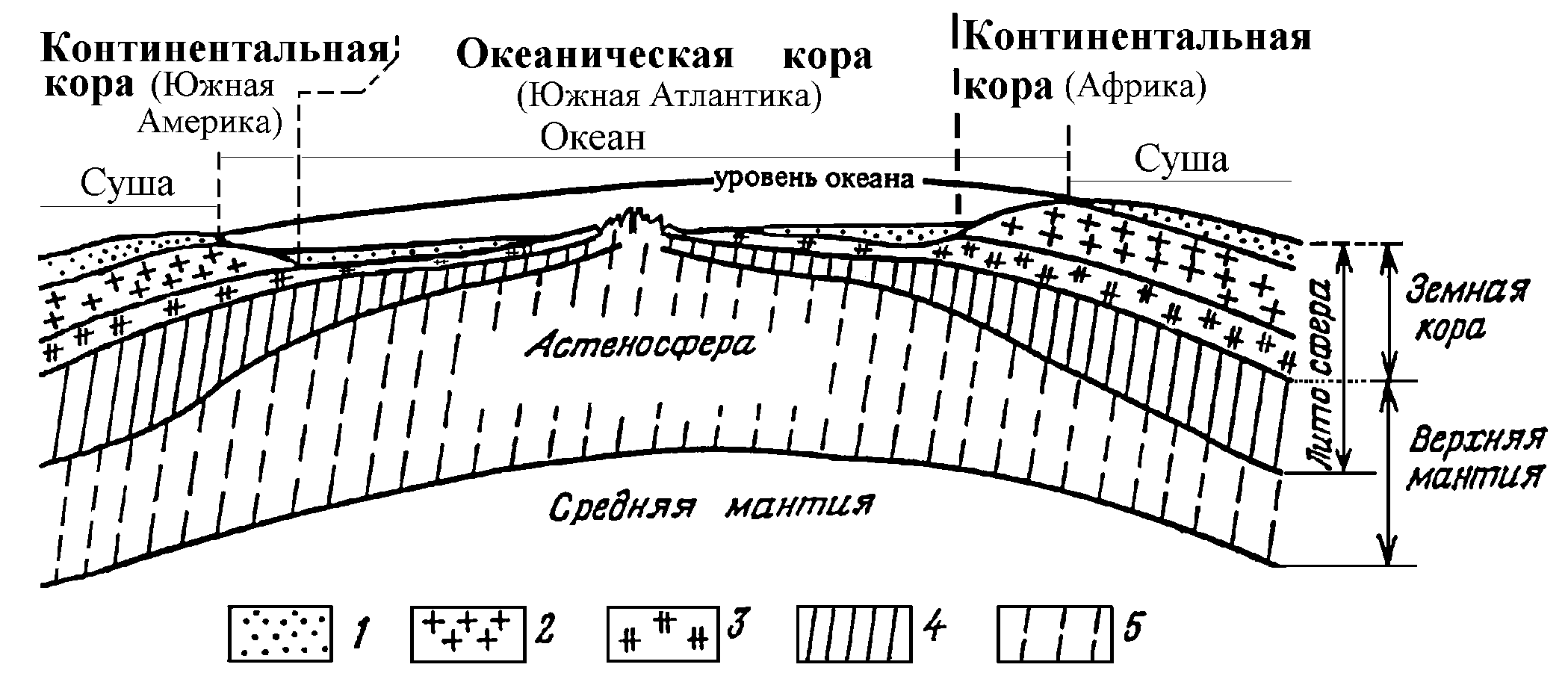

Самые крупные тектонические структуры Земли (участки с разным строением) – «континенты» и «океаны» (точнее участки земной коры континентального и океанического типа).

Участки с континентальной корой имеют толщину 30-40 км на равнинах и 80 км в горах и состоят из трех слое («осадочного», «гранитного» и «базальтового»). Океаническая земная кора мощностью 5-12 км (в среднем 6-7км) состоит из двух «слоев» - «гранитный» отсутствует (он «исчезает» в основании континентального склона на дне океана).

Рис. 3. Схема строения земной коры на континентах и в океане.

1 - осадочный слой;

2 – «гранитный» слой континентов;

3 – «базальтовый» слой континентов и океанов;

4 – мантийная часть литосферы

(надастеносферная часть мантии);

5 – астеносфера.

Структуры земной коры континентального типа.

Земная кора континентального типа состоит из платформ и подвижных поясов – орогенных (горных) поясов и рифтовых зон. На платформах различают щиты и плиты (более мелкие структуры - синеклизы и антеклизы. Орогенные (горные) складчатые пояса состоят из синклинориев и антиклинориев, а орогенные эпиплатформенные пояса пояса - из грабенов и горстов. Самые мелкие структуры земной коры континентального типа – складки и разрывы. Континентальные рифтовые зоны – сложные многоступенчаты грабены.

Складки – волнообразные изгибы слоев. Два основных типа складок – антиклинальные и синклинальные. Обычно они легко различимы в вертикальном разрезе по форме. Синклиналь – это вогнутая складка, а антиклиналь – выпуклая.

Р ис.

Синклинальная (вогнутая) и антиклинальная

(выпуклая) складка

ис.

Синклинальная (вогнутая) и антиклинальная

(выпуклая) складка

Разломы (= разрывы, = разрывные нарушения = дизъюнктивные дислокации) - линейное тектоническое нарушение, сопровождающееся перемещением разорванных частей слоев горных пород или других геологических тел друг относительно друга. Тектонические трещины – линейные нарушения, не сопровождающиеся заметным смещением, параллельным данному нарушению.

У каждого разлома есть относительно поднятый блок (или крыло) (1 на рис.) и относительно опущенный блок (2 на рис. ). Поверхность, по которой происходит смещение, называется плоскостью разрыва (сместителем)

Р![]() ис.

Элементы разлома. 1 – поднятый блок

(крыло); 2- опущенный блок (крыло) 3 –

сместитель.

ис.

Элементы разлома. 1 – поднятый блок

(крыло); 2- опущенный блок (крыло) 3 –

сместитель.

Различают разломы (Рис.), образовавшиеся в условиях растяжения (сбросы и раздвиги) и сжатия (взбросы и надвиги, поддвиги, сдвиги).

Р ис. 4 Типы разрывных нарушения со смещением:

1 – сброс; 2 – взброс; 3 –сдвиг; 4 – надвиг; 5 – раздвиг

Сброс – разлом со смещением преимущественно в вертикальной плоскости, по которому блок горных пород опущен по сравнению с соседними участками.

Взброс - разлом, по которому блок горных пород поднят по сравнению с соседними участками, а поверхность разрыва (сместитель) наклонена в сторону приподнятого блока.

Сдвиг – разлом с перемещением блоков друг относительно друга в горизонтальном направлении (вдоль более или менее крутой поверхности сместителя). Чаще всего он образуются по сколовым трещинам в условиях сжатия.

Надвиг – разрывное нарушение, возникающее в условиях горизонтального сжатия, с относительно пологим (менее 600) наклоном плоскости сместителя, по которому горные породы надвинуты на нижележащие слои. Очень пологие надвиги с большой амплитудой горизонтального перемещения (десятки – сотни км) называются тектоническими покровами или шарьяжами.

Рáздвиг – вид разрывных тектонических нарушений земной коры, возникший в обстановке ее растяжения и выраженный в отодвигании одного блоков от других. Возникшая зияющая трещина заполняется продуктами дробления пород раздвигаемых блоков, а при большой ширине - осадками и (или) продуктами вулканических извержений. Крупные раздвиги, шириной в десятки, длиной в сотни и более километров, называют рифтами. Раздвиги нередко комбинируется со смещением пород параллельно разрыву, например со сбросами.

Поддвиг - разрывное нарушение, возникающее в условиях горизонтального сжатия, по которому океаническая литосферная плита погружается под континентальную или под другую океаническую плиту. Поверхность поддвига приблизительно совпадает с зоной концентрации глубокофокусных землетрясений.

Разрывные нарушения могут встречаться поодиночке, а могут образовывать сложные системы – многоступенчатые сбросы, грабены, горсты (рис. )

Рис.Сочетание разрывных нарушений: 1 – ступенчатые сбросы; 2 – грабен; 3 – горст: 4 – грабены и горсты в сложном грабене

Грабен - участок земной коры, ограниченный разломами и опущенный относительно соседних участков. Горст - участок земной коры, ограниченный разломами и приподнятый относительно соседних участков. Вертикальная амплитуда в горстах и грабенах достигает нескольких тысяч метров.

Складчатые и разрывные структуры земной коры в современном рельефе могут быть никак не выражены («погребенные» структуры), или представлять собой так называемые морфоструктуры – иметь прямое (например, синклиналь - впадина на рис. , горст – возвышенность на рис. ) или обратное отражение, например, из-за различной прочности горных пород (антиклиналь - впадина на рис., грабен – возвышенность на рис. )

Р ис.

. Инверсия (обращение) рельефа. Грабен

выражен в рельефе в виде возвышенности.

ис.

. Инверсия (обращение) рельефа. Грабен

выражен в рельефе в виде возвышенности.

Самые крупные структуры континентов (земной коры континентального типа) – это платформы и подвижные пояса (эпиплатформенные и складчатые орогены и рифты).

Платформы (континентальные платформы) – крупные (несколько тысяч км в поперечнике) устойчивые участки земной коры континентального типа с относительно медленными, слабодифференцированными и малоамплитудными колебательными тектоническими движениями.

В вертикальном разрезе платформы имеют двухъярусное строение: нижний ярус (фундамент платформы) образуют смятые в складки метаморфические породы, с интрузиями магматических пород. Верхний ярус (осадочный чехол) сложен горизонтально- и пологозалегающими осадочными отложениями. Собственно платформами (древними) называют платформы, у которых фундамент образовался в архее и протерозое (Восточно-Европейская, Сибирская, Африкано-Аравийская, Индийская, Антарктическая, Северо- и Южноамериканская и др.). Они занимают около 40% площади континентов. Земная кора в пределах платформ имеет мощность 30-40 км, из которых до 5 км (реже 10-15 и более км) приходится на осадочный чехол. Астеносфера залегает на глубинах 250-400 км и отличается повышенной по сравнению с подвижными поясами вязкостью.

Небольшие скорости вертикальных тектонических движений, определяют равнинный рельеф, а преобладание слабых поднятий над опусканиями – преобладание в осадочном чехле мелководно-морских и континентальных отложений небольшой мощности. Для платформ характерна слабая сейсмичность, отсутствие магматизма или специфический его характер – обширные базальтовые покровы или кимберлитовые трубки, нередко алмазоносные.

Выделяют также так называемые молодые платформы, фундамент которых сформировался в основном в фанерозое. Молодые платформы занимают около 5% площади континентов. Они «наращивают» древние платформы, примыкая к ним или вообще соединяя две древние платформы в единый массив, располагаясь между ними (Западно-Сибирская молодая платформа между древними Восточно-Европейской и Сибирской). Рельеф молодых платформ аналогичен древним платформ. Фундамент их сложен менее (чем у древних) метаморфизованными породами. Породы фундамента отличается от осадочного чехла не столько метаморфизмом, сколько высокой дислоцированностью.

Выходы фундамента на поверхность называют щитом, а часть платформы с осадочным чехлом – плитой. Это основные структуры платформ. Для щитов в истории Земли характерна тенденция к тектоническому поднятию, а для плит – к опусканию. На Восточно-Европейской платформе четко обособлены два щита – Балтийский (на севере) и Украинский (на юге), а большая часть Европейской России расположена на Русской плите. Обширные пологие впадины на плитах и щитах – синеклизы. Мощность осадочного чехла в центре, например Московской синеклизы, достигает 2 км, а в Прикаспийской – более 15 км. Крупные поднятия фундамента внутри плит с сокращенной мощностью осадочного чехла (сотни метров) называют антеклизами.

Выходы на поверхность фундамента молодых платформ щитами не называют. Их выделяют под названием «подвижные орогенные пояса» (эпиплатформенные или складчатые).

Подвижные орогенные (горные) пояса. Различают два типа– эпиплатформенные орогенные и складчатые, которые до недавнего времени называли эпигеосинклинальными орогенными. Слово «ороген» – означает горное сооружение, а приставка «эпи-» - в данном случае, имеет значение «после».

Эпиплатформенный орогенный пояс – это горы, возникшие на месте платформы («возрожденные горы»). В целом это сводово-глыбовые постройки, состоящие из системы блоков (тектонических глыб) поднятых на различную высоту по разломам, образующих различные сочетания горстов и грабенов.

Кора эпиплатформенных орогенов относится к континентальному типу и обычно имеет мощность 50-60 км. Сейсмичность, как правило, высокая. Магматизм проявляется лишь в виде базальтовых излияний,иногда отсутствует. Современных эпиплатформенные орогены возникают в условиях сжатия. Они могут непосредственно примыкать к складчатым поясам (Алтай, Тянь-Шань, Гиндукуш, Памир, Прибайкалье, Забайкалье, Горный Крым), располагаться на окраинах континентов (Скандинавские горы), а также внутри платформенных областей (Урал). Эпиплатформенные горы в популярной литературе часто называют древними, противопоставляя их молодым – складчатым горам. Кавказ, например – молодые горы, а Урал – старые. Но в современном виде они возникли одновременно, в конце палеогенового периода.

Складчатые орогенные пояса изначально представляли собой крупный (длина –n•1000км, ширина – n•100км) прогиб земной коры, образовавшийся в условиях тектонического растяжения. Такие прогибы в геологии более 100 лет (со второй половины 19 века) называли геосинклиналями. Современная аналог такой структуры - западная окраина Тихого океана, в переходной зоне от Тихого океана к континентам Азии и Австралии. В прогибе накапливались (одновременно с тектоническим опусканием) мощные (n•10км) толщи осадочных отложений, происходили подводные вулканические извержения. На определенном этапе в эти слои внедряются гранитные интрузии, происходит инверсия прогиба (опускание земной коры сменяется поднятием), в результате чего на месте прогиба формируется горное сооружение. Накопившиеся ранее в прогибе породы при этом сминаются в складки. Горо- и складкообразование сопровождаются, как правило, наземным вулканизмом. Возникшее горное сооружение и представляет собой складчатый подвижный пояс (который еще сравнительно недавно именовали эпигесинклинальный орогенный пояс – т.е. послегеосинклинальное горное сооружение). Современным складчатым поясом на этапе горообразования является область Средиземноморья (Альпы, Карпаты, Кавказ).

В дальнейшем темп поднятия падает и становится медленнее скорости деструктивных экзогенных процессов. Горно-складчатое сооружение разрушается, и ороген превращается в пенепленизированную равнину, образующую фундамент молодых платформ, примыкающих, как правило, к древним. То есть, происходит наращивание (расширение) структуры, ранее испытавшей консолидацию и тектоническую стабилизацию. При определенных условиях, например, при активизации тектонических процессов на смежных территориях, и на месте «успокоившегося» участка могут вновь возникнуть горы. Но теперь это будет связано не с процессами складкообразования, а с движениями по тектоническим разломам – возникнет эпиплатформенный орогенных пояс.

Складчатые пояса состоят из синклинориев и антиклинориев, те и другие из более мелких структур – антиклинальных и синклинальных складок. Обычны здесь и разрывные нарушения – взбросы, надвиги, сдвиги.

Синклинорий (от греч. synrlínõ – наклоняюсь и όros-гора )– крупная сложная тектоническая структура в горных областях в целом вогнутой формы, состоит из чередующихся синклинальных и антиклинальных складок. Для синклинориев характерны большие мощности вулканогенных и осадочных толщ, накапливавшихся без длительных перерывов. Это были участки стабильного опускания и на стадии прогиба; такую же вогнутую (отрицательную) форму они имеют и структуре горного сооружения.

Антиклинорий – крупная сложная тектоническая структура в горных областях в целом выпуклой формы (поднятие земной коры). Антиклинории расположены между синклинориями, границы с которыми часто являются зонами тектонических разломов. Для них и на стадии формирования прогиба характерны положительные движения, что приводило к накоплению отложений меньшей мощности, распространению грубообломочных (более мелководных) пород. Антиклинории, как и синклинории, состоят из большого числа чередующихся антиклиналей и синклиналей разных размеров

Континентальные рифты - это линейновытянутые системы опусканий земной коры ограниченные разломами, с повышенной магматической и сейсмической активностью. Протяженность континентальных рифтов - сотни и тысячи километров при ширине от первых километров до десятков и сотен километров. Они возникают в результате растяжения литосферы. Современные рифты сформировались в новейший тектонический этап (неоген-четвертичное время). Образование рифтов также можно отнести к процессам тектонической активизации платформ – это эпиплатформенные структуры. Центральное положение в них обычно занимает дно рифтовой долины – ровная уплощенная поверхность, шириной 40-50 км, ограниченная сбросами, нередко образующими ступенчатые системы. Такая долина иногда протягивается вдоль сводового поднятия земной коры, но может формироваться и без него. В рифтовой долине развиты осадочные континентальные (реже морские) отложения и магматические комплексы основного, в меньшей степени кислого состава, общей мощностью 7-10 км; по краям рифтов - лавовые покровы. Нередко рифты осложнены продольными или диагональными приподнятыми блоками — горстами. Наиболее известными представителями этих структур являются Восточно-Африканская рифтовая система, Байкальский и Рейнский рифты. Древними аналогами рифтов в фундаменте платформ являются авлакогены.

Такая характеристика структур земной коры континентального типа приведена с точки зрения классической геотектоники. Их образование обусловлено процессами, происходящими в мантии при преобладанием вертикальных тектонических движений без сколько-нибудь существенного растяжения и сжатия, земной коры.