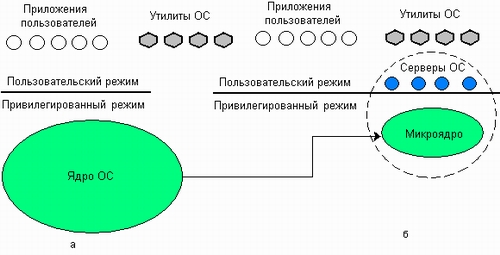

13. Микроядерная архитектура

Современная тенденция в разработке операционных систем состоит в перенесении значительной части системного кода на уровень пользователя и одновременной минимизации ядра. Речь идет о подходе к построению ядра, называемом микроядерной архитектурой (microkernel architecture) операционной системы, когда большинство ее составляющих являются самостоятельными программами. В этом случае взаимодействие между ними обеспечивает специальный модуль ядра, называемый микроядром. Микроядро работает в привилегированном режиме и обеспечивает взаимодействие между программами, планирование использования процессора, первичную обработку прерываний, операции ввода-вывода и базовое управление памятью.

Остальные компоненты системы взаимодействуют друг с другом путем передачи сообщений через микроядро.

Основное достоинство микроядерной архитектуры — высокая степень модульности ядра операционной системы. Это существенно упрощает добавление в него новых компонентов. В микроядерной операционной системе можно, не прерывая ее работы, загружать и выгружать новые драйверы, файловые системы и т. д. Существенно упрощается процесс отладки компонентов ядра, так как новая версия драйвера может загружаться без перезапуска всей операционной системы. Компоненты ядра операционной системы ничем принципиально не отличаются от пользовательских программ, поэтому для их отладки можно применять обычные средства. Микроядерная архитектураповышает надежность системы, поскольку ошибка на уровне непривилегированной программы менее опасна, чем отказ на уровне режима ядра.

И чтобы добавить в ОС с микроядром драйвер того или иного устройства, не надо перекомпилировать всё ядро, а надо лишь отдельно откомпилировать этот драйвер и запустить его в пользовательском пространстве.

В то же время микроядерная архитектура операционной системы вносит дополнительные накладные расходы, связанные с передачей сообщений, что отрицательно влияет на производительность. Для того чтобы микроядерная операционная система по скорости не уступала операционным системам на базе монолитного ядра, требуется очень аккуратно проектировать разбиение системы на компоненты, стараясь минимизировать взаимодействие между ними. Таким образом, основная сложность при создании микроядерных операционных систем — необходимость очень аккуратного проектирования.

Микроядерные ОС Minix и Hurd развиваются медленно, гораздо медленнее, чем Linux и BSD, но они обладают огромным потенциалом, т.е. заделом на будущее, и, возможно, в этом самом будущем, достигнут аналогичного функционала.

14. Монолитное ядро

В этом случае компоненты операционной системы являются не самостоятельными модулями, а составными частями одной большой программы. Такая структура операционной системы называется монолитным ядром (monolithic kernel). Монолитное ядро представляет собой набор процедур, каждая из которых может вызвать каждую. Все процедуры работают в привилегированном режиме.

Таким образом, монолитное ядро — это такая схема операционной системы, при которой все ее компоненты являются составными частями одной программы, используют общие структуры данных и взаимодействуют друг с другом путем непосредственного вызова процедур. Для монолитной операционной системы ядро совпадает со всей системой.

Во многих операционных системах с монолитным ядром сборка ядра, то есть его компиляция, осуществляется отдельно для каждого компьютера, на который устанавливается операционная система. При этом можно выбрать список оборудования и программных протоколов, поддержка которых будет включена в ядро. Так как ядро является единой программой, перекомпиляция — это единственный способ добавить в него новые компоненты или исключить неиспользуемые. Следует отметить, что присутствие в ядре лишних компонентов крайне нежелательно, так как ядро всегда полностью располагается в оперативной памяти. Кроме того, исключение ненужных компонентов повышает надежность операционной системы в целом.

Монолитное ядро — старейший способ организации операционных систем. Примером систем с монолитным ядром является большинство Unix-систем.

В монолитном ядре выделяются вкрапления сервисных процедур, соответствующих системным вызовам. Сервисные процедуры выполняются в привилегированном режиме, тогда как пользовательские программы — в непривилегированном. Для перехода с одного уровня привилегий на другой иногда может использоваться главная сервисная программа, определяющая, какой именно системный вызов был сделан, корректность входных данных для этого вызова и передающая управление соответствующей сервисной процедуре с переходом в привилегированный режим работы.

Если в ОС с таким ядром вылетит какой-либо процесс, то он может быть автоматически перезапущен, а с цельным ядром в случае вылетания процесса, входящего в состав ядра, надо перезапускать всё ядро. Многие владельцы телефонов с Symbian OS, основанной на микроядре, сталкивались с этим: слетает какой-нибудь процесс (на экране появляется сообщение "Прилож. закр.: имя"), а затем этот процесс автоматически перезапускается как ни в чём не бывало.

В частности, монолитное ядро более производительно, чем микроядро, поскольку состоит не из множества разрозненных процессов, "общающихся" между собой, а работает как один большой процесс.

Монолитные же ядра используются еще и в Linux. Они оптимизированы для более высокой производительности с минимальными контекстными переключениями. Такая архитектура упрощает поддержку кода ядра для разработчиков, но требует перекомпиляции ядра при добавлении новых устройств. Следует отметить, что описанные здесь различия являются "классическими", на практике монолитные ядра могут поддерживать модульность (что зачастую и происходит), а микроядра могут требовать перекомпиляции.

15.

Мультипроцессорная обработка - одновременное выполнение двух и более процессов (программ) несколькими процессорами вычислительной системы. Мультипроцессорная обработка предполагает наличие независимых потоков команд: разных процессов или потоков (нитей) одного процесса.

Различают четыре способа организации вычислительного процесса:

централизованная архитектура;

распределённая архитектура;

архитектура клиент-сервер;

многозвенная архитектура.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА

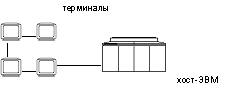

Классическое представление централизованной архитектуры показано на рис. 4.7.

Центральная ЭВМ должна иметь большую память и высокую производительность, чтобы обеспечивать комфортную работу большого числа пользователей.

Рис. 4. 7 Централизованная архитектура вычислительной системы

Все приложения, работающие в такой архитектуре, полностью находятся в основной памяти хост-ЭВМ. Терминалы являются лишь устройствами ввода-вывода и таким образом в минимальной степени поддерживают интерфейс пользователя рис 4.8.

Рис. 4.8 Архитектура централизованного приложения

Такая архитектура вычислительных систем была распространена в 70-х и 80-х годах и реализовывалась на базе мейнфреймов (например, IBM-360/370 или их отечественных аналогов серии ЕС ЭВМ), либо на базе мини-ЭВМ (например, PDP-11 или их отечественного аналога СМ-4). Характерная особенность такой архитектуры – полная «неинтеллектуальность» терминалов. Их работой управляет хост-ЭВМ. Достоинства такой архитектуры состоят в том, что пользователи совместно используют дорогие ресурсы ЭВМ и дорогие периферийные устройства. Кроме того, централизация ресурсов и оборудования облегчает обслуживание и эксплуатацию вычислительной системы. Главным недостатком для пользователя является то, что он полностью зависит от администратора хост-ЭВМ. Пользователь не может настроить рабочую среду под свои потребности – всё используемое программное обеспечение является коллективным. Использование такой архитектуры является оправданным, если хост-ЭВМ очень дорогая, например, супер-ЭВМ.

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ АРХИТЕКТУРА

Основой распределённой архитектуры является файл-сервер. Он предоставляет клиентам (т.е. программам на ПЭВМ) свою дисковую память, то есть обеспечивает доступ к данным. Каждый клиент пользуется для работы своими ресурсами, поэтому требования к производительности файл-сервера невысоки. Основными требования будут предъявляться к файловой системе файл-сервера.

Рис. 4. 9 Распределённая архитектура вычислительной системы

Как видно из рис. 4.10, основная обработка данных происходит на клиентных ЭВМ, то есть клиенты в отличие от терминалов должны обладать некоторыми ресурсами, поэтому их называют «толстыми» клиентами.

Распределённая архитектура лишена недостатков централизованной архитектуры, к тому же дорогие периферийные устройства (принтеры, RAID-массивы) в такой архитектуре также могут использоваться совместно.

Основным недостатком распределённой архитектуры является то, что вся обработка данных сосредоточена внутри нескольких независимых пользовательских приложений.

Пример

Одной из важных задач по обработке данных является поиск информации. Пусть необходимо найти 5 записей некоторой таблицы, содержащей миллион таких записей. Поскольку вся обработка данных сосредоточена на некоторой клиентной ЭВМ, то для поиска файл-сервер должен передать клиенту всю таблицу целиком. То есть резко возрастает нагрузка на сеть.

Рис. 4.10 Архитектура распределённого приложения

Если число пользователей не слишком велико и объём общих данных также невелик, то распределённая архитектура является наилучшим выбором.

АРХИТЕКТУРА КЛИЕНТ-СЕРВЕР

Вычислительная система, соответствующая архитектуре клиент-сервер состоит из трёх компонентов:

сервера баз данных, управляющего хранением данных, доступом и защитой, резервным копированием, отслеживающего целостность данных в соответствии с бизнес-правилами и, самое главное, выполняющего запросы клиента;

клиента, предоставляющего интерфейс пользователя, проверяющего допустимость данных, посылающего запросы к серверу;

сети и коммуникационного оборудования.

Ядром архитектуры клиент-сервер является сервер баз данных. Поскольку многие задачи, связанные с обработкой данных возложены на сервер, то нагрузка на сеть –трафик – резко снижается по сравнению с распределённой архитектурой.

Пример

Пусть необходимо найти 5 записей некоторой таблицы, содержащей миллион таких записей. Клиент посылает серверу запрос, в котором указано, какие данные должны быть найдены. Этот запрос обрабатывается сервером, сервер производит поиск и пересылает клиенту необходимые пять записей.

Другое преимущество архитектуры клиент-сервер перед распределённой состоит в том, что на сервере можно сосредоточить программы, обеспечивающие целостность данных, соответствие данных бизнес-правилам, что позволяет избежать дублирования программного кода в различных приложениях, использующих общую базу данных.

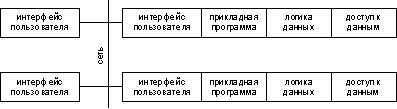

Рис. 4. 11 Архитектура приложения типа клиент-сервер

В случае архитектуры клиент-сервер сервер баз данных должен обладать высокой производительностью.

В настоящее время все современные прикладные программы ориентированы на работу с такой архитектурой вычислительного процесса.

МНОГОЗВЕННАЯ АРХИТЕКТУРА

В случае большого числа пользователей возникают проблемы своевременной и синхронной замены версий клиентских приложений на рабочих станциях. Такие проблемы решаются в рамках многозвенной архитектуры. Часть общих приложений переносится на специально выделенный сервер приложений. Тем самым понижаются требования к ресурсам рабочих станций, которые будут называться «тонкими» клиентами. Данный способ организации вычислительного процесса является разновидностью архитектуры клиент-сервер.

Рис. 4.12 Многозвенная архитектура

Использование многозвенной архитектуры может быть рекомендовано также в случае, если некоторая программа требует для своей работы много ресурсов, то может оказаться дешевле построить тонкую сеть с одним очень мощным сервером, чем использовать несколько мощных клиентных рабочих станций. Особенно это имеет значение, если данной программой пользуются не постоянно, а время от времени.

Рис. 4.13 Архитектура многозвенного приложения

Разумное сочетание производительности сервера приложений и производительности рабочих станций позволят построить сеть, более дешёвую при установке и эксплуатации.