- •Задание на курсовую работу

- •Воздух

- •Вода

- •Энергия

- •Продукция

- •Промышленное предприятие

- •Тыс. тонн

- •1.2 Природные условия и природные ресурсы

- •3.3 Особоохраняемые природные территории

- •Введение

- •Инвестиционная привлекательность нефтегазового сектора РФ

- •1.1 Нефтегазовый комплекс (НГК): сущность, структура

- •Таблица 1.

- •Основные показатели работы нефтяного комплекса

- •1.2 Характеристика запасов

- •1.3 Характеристика добычи

- •1.4 Конкурентоспособность НГК РФ

- •1.4.1 Отраслевая структура инвестиций

- •1.4.2 Национальная инвестиционная привлекательность.

- •1.4.3 Сущность Соглашений о разделе продукции (СРП). Правовая база СРП.

- •2. Взаимодействие России и ЕС в нефтегазовом секторе

- •2.1. Энергетический Диалог: сущность, предпосылки, этапы

- •2.2. Формы сотрудничества в рамках Диалога

- •2.3. Проблемы взаимодействия России и ЕС в НГС и пути их решения

- •3. Формы сотрудничества с фирмами США в НГК

- •3.1. «Реабилитационные займы» ВБ и «рамочное соглашение» с американским Эксимбанком

- •3.3. Проектное финансирование и проблема гарантий в России

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- •1.1 Структура ресурсов нефти Западной Сибири

- •1.2 Текущая характеристика качества запасов и ресурсов нефти

- •1.3 Зарождение и освоение газового комплекса Западной Сибири

- •2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА

- •2.1 Нижневартовский ГПЗ

- •2.2 Южно-Балыкский ГПЗ

- •2.3 Белозёрный ГПЗ

- •2.4 Губкинский ГПК

- •2.5 Красноленинский ГПК

- •3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- •1.1 Структура ресурсов нефти Западной Сибири

- •1.2 Текущая характеристика качества запасов и ресурсов нефти

- •1.3 Зарождение и освоение газового комплекса Западной Сибири

- •2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА

- •2.1 Нижневартовский ГПЗ

- •2.2 Южно-Балыкский ГПЗ

- •2.3 Белозёрный ГПЗ

- •2.4 Губкинский ГПК

- •2.5 Красноленинский ГПК

- •3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- •Абразивность (горных пород)

- •Абсолютная проницаемость

- •Абсолютная температура

- •Абсолютный нуль

- •Абсорбция

- •Абсорбционная очистка газа

- •Авария (в скважине)

- •Агрегатное состояние (вещества)

- •Адсорбция

- •Адсорбционная очистка газа

- •Азимут скважины

- •Аккумуляция

- •Алевриты

- •Алевролиты

- •Алмазное бурение

- •Альтитуда

- •Анизотропия горных пород

- •Анкерное закрепление трубопроводов

- •Аномальная пластовая температура

- •Аномально вязкие нефти

- •Аномальное пластовое давление

- •Антиклиналь, антиклинальная складка

- •Апстрим

- •Аргиллиты

- •Ароматизация нефти

- •Ароматические углеводороды

- •Артезианские воды

- •Асфальт

- •Асфальтены

- •Асфальтовые породы

- •Балансовые запасы нефти и газа

- •Баррель

- •Барьерное заводнение

- •Башмак

- •Бензин

- •Бесштанговый (глубинный) насос

- •Бурение скважин

- •Бурильная колонна

- •Буровая вышка

- •Буровая платформа

- •Буровая скважина

- •Буровое долото

- •Буровая установка

- •Буровое судно

- •Буровой раствор

- •Буферная жидкость

- •Вертлюг

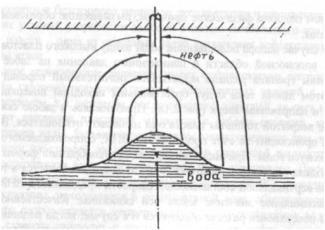

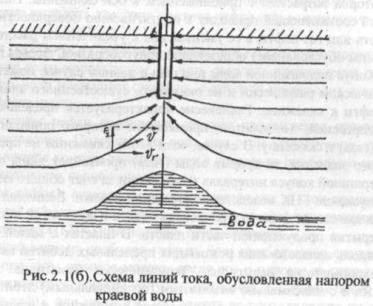

- •Верхние контурные воды

- •Взаимодействие (интерференция) скважин

- •Виброобработка скважин

- •Видимые запасы нефти и газа (категория В)

- •Вискозиметр

- •Внутрипластовое горение

- •Водонапорный режим месторождений

- •Водонасыщенность горных пород

- •Водонефтяной контакт (ВНК)

- •Водоподготовка

- •Возврат скважин

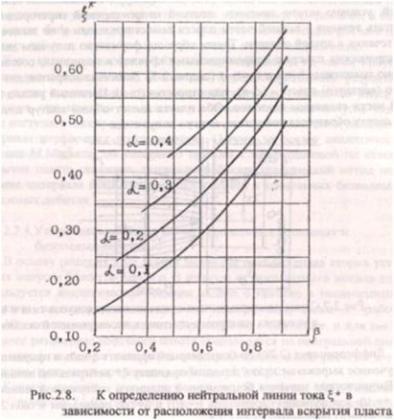

- •Вскрытие пласта

- •Вторичная добыча нефти

- •Вязкость (внутреннее трение)

- •Газ нефтяной

- •Газлифт, газлифтная добыча

- •Газовая скважина

- •Газовая шапка

- •Газовый конус

- •Газовый режим

- •Газовый фактор

- •Газонапорный режим

- •Газонасыщенность горных пород

- •Газонефтяной контакт (ГНК)

- •Газоперерабатывающий завод (ГПЗ)

- •Газопровод магистральный

- •Газосодержание нефти

- •Геологическая карта

- •Геологические запасы нефти и газов (категория С2)

- •Геологический разрез, геологический профиль

- •Геология

- •Геофизика

- •Гидравлический разрыв пласта (ГРП)

- •Гидропроводность пласта

- •Гидрофильные вещества

- •Гидрофобные вещества

- •Глушение скважин

- •Глины

- •Горные породы

- •Гравитационный режим

- •Градиент давления

- •Давление насыщения нефти газом

- •Давление на устье

- •Дарси

- •Дарси закон

- •Даунстрим

- •Дебит скважины

- •Дегазация нефти

- •Депрессионная воронка пластового давления

- •Депрессия

- •Десорбция

- •Динамический уровень

- •Дисперсные системы

- •Дистилляция (перегонка)

- •Добывающая скважина

- •Добыча

- •Долото

- •Жесткость воды

- •Жидкость глушения

- •Забалансовые запасы нефти и газа

- •Забой скважины

- •Забойная (пластовая) проба нефти

- •Забойное давление

- •Заводнение (нефтяного пласта)

- •Заводнение внутриконтурное

- •Заводнение законтурное

- •Заводнение площадное

- •Заводнение приконтурное

- •Закон Генри

- •Закон Дальтона

- •Закон Рауля

- •Законтурные (краевые) воды

- •Запасы нефти и газа

- •Затрубное давление

- •Затрубное пространство

- •Зона влияния скважины

- •Зона проникновения

- •Зумпф

- •Извлекаемые запасы

- •Ингибитор

- •Индексация нефтей

- •Индикаторная диаграмма

- •Инжектор

- •Искривление скважин

- •Исследование скважин

- •Исследование скважин на приток

- •Исследовательские скважины

- •Истощение газовой залежи

- •Истощение нефтяной залежи

- •Кавернометрия

- •Канатное бурение

- •Капиллярные каналы (трубки истечения)

- •Капитальный ремонт скважин (КРС)

- •Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)

- •Карбонатные породы

- •Каротаж

- •Карта водонефтяного контакта

- •Карта изобар

- •Карта изопахит

- •Карта изохрон

- •Карта разработки пласта

- •Катализатор

- •Керн (колонка породы)

- •Керосин

- •Кинематическая вязкость

- •Кислотная обработка скважин

- •Коагуляция (свертывание)

- •Кокс нефтяной

- •Коллектор нефти и газа

- •Колонковое бурение

- •Колонковое долото

- •Компрессорная эксплуатация

- •Конвекция

- •Конденсат газовый

- •Конденсатоотдача пласта

- •Кондуктор

- •Консервация скважин

- •Контрольная скважина

- •Контур газоносности

- •Контур нефтеносности

- •Контур питания

- •Концессии в горном деле

- •Корреляция

- •Коррозия (в геологии)

- •Коэффициент нефтеотдачи пласта

- •Коэффициент подачи глубинного (штангового) насоса

- •Коэффициент пористости

- •Коэффициент продуктивности скважины

- •Коэффициент проницаемости породы

- •Коэффициент сверхсжимаемости газа

- •Коэффициент совершенства скважины

- •Краевые (законтурные) воды нефтяных пластов

- •Крекинг-процесс

- •Крепление скважин

- •Кривые производительности

- •Критическая температура

- •Критическое давление

- •Кумулятивный перфоратор

- •Кустовое бурение

- •Легкая фракция

- •Линейный закон фильтрации

- •Литология

- •Ловушка нефти и газа

- •Магистральный трубопровод

- •Мазут

- •Манометр глубинный

- •Мачта буровая

- •Межфазное натяжение

- •Месторождение нефти (газа)

- •Методы интенсификации добычи нефти

- •Метод карт изобар

- •Метод материальных балансов

- •Методы поддержания давления

- •Методы подсчета запасов газа

- •Методы подсчета запасов нефти

- •Миграция нефти и газа

- •Миграция подземных вод

- •Мидстрим

- •Минерал

- •Минерализация

- •Морские нефтегазовые промыслы

- •Морские трубопроводы

- •Морское бурение

- •Мощность пласта

- •Наблюдательная скважина

- •Нагнетательная скважина

- •Надземный трубопровод

- •Наземный трубопровод

- •Наклонно направленное бурение

- •Наклонная скважина

- •Напор краевых вод

- •Напорные воды

- •Напорный трубопровод

- •Направление

- •Насос магистральный

- •Насосная скважина

- •Насосная станция

- •Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

- •Недра

- •Неоднородность пласта в нефтегазопромысловой геологии

- •Нефтебаза

- •Нефтегазовая залежь

- •Нефтегазоконденсатная залежь

- •Нефтегазоносная область

- •Нефтегазоносная провинция

- •Нефтегазоносная свита

- •Нефтегазоносный бассейн

- •Нефтегазоносный пласт

- •Нефтегазопроявления

- •Нефтеловушка

- •Нефтеналивное судно, танкер

- •Нефтеналивной причал

- •Нефтенасыщенная мощность

- •Нефтенасыщенность пласта

- •Нефтеотдача нефтяного пласта

- •Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)

- •Нефтепровод магистральный

- •Нефтепромысловая геология

- •Нефтехранилище

- •Нефть

- •Нефтяная залежь

- •Нефтяная оторочка

- •Нефтяная скважина

- •Нефтяная эмульсия

- •Нефтяное месторождение

- •Нефтяной газ, нефтяной попутный газ

- •Нефтяной промысел

- •Нефтяной резервуар

- •Нефтяной сборный пункт

- •Нефтяные воды

- •Обводненность продукции скважины

- •Обводнение нефтеносного горизонта (пласта)

- •Обессоливание нефти

- •Обсадные трубы

- •Обсадная колонна

- •Объемный коэффициент пластовой нефти

- •Объемный метод (определения пористости)

- •Объемный метод подсчета запасов газа

- •Объемный метод подсчета запасов нефти

- •Оконтуривающие разведочные скважины

- •Октан

- •Октановое число

- •Опорное бурение

- •Опорные скважины

- •Опрессовка скважин

- •Опробование новых нефтяных и газовых пластов

- •Оптимальный дебит скважины

- •Оптимальный технологический режим скважины

- •Опытная эксплуатация разведочных скважин

- •Освоение скважины

- •Остаточная нефтенасыщенность

- •Осушка газов

- •Отбензинивание газа

- •Оценочные скважины

- •Очистка газа

- •Пакер, или сальник

- •Парафин

- •Перегонка (разгонка) нефти

- •Передвижная буровая установка

- •Периодическая эксплуатация скважины

- •Перфоратор

- •Перфорация

- •Пиролиз (пирогенетическое разложение)

- •Плазменное бурение

- •Пласт

- •Пластовая нефть

- •Пластовая температура

- •Пластовая энергия

- •Пластовое давление

- •Пластовые воды (в нефтепромысловой геологии)

- •Плотность

- •Пневмоударное бурение

- •Поверхностно-активные вещества (ПАВ)

- •Поверхностное натяжение

- •Погружной насос

- •Подводное противовыбросовое оборудование

- •Подводный трубопровод

- •Поддержание пластового давления (ППД)

- •Подземная газификация нефтяного пласта

- •Подземное бурение

- •Полимерное заводнение

- •Пористость горных пород

- •Последовательная перекачка нефтей и нефтепродуктов

- •Превентор

- •Приемистость скважины

- •Призабойная зона

- •Пробная эксплуатация, опытная эксплуатация

- •Проектирование рациональной разработки нефтяных залежей

- •Пробоотборник

- •Продуктивность скважин

- •Проектирование геологоразведочных работ

- •Происхождение нефти и природного газа

- •Промывочная жидкость (в бурении)

- •Проницаемость

- •Противовыбросовое оборудование

- •Пусковые клапаны

- •Пьезометрическая скважина

- •Пьезопроводность

- •Рабочий агент

- •Радиус влияния скважины

- •Радиус (зона) дренажа скважин

- •Разведочное бурение

- •Разведочные скважины

- •Разработка месторождений

- •Растворимость газов в нефти

- •Расход

- •Рациональная система разработки

- •Режим истощения

- •Режим залежи нефти (газа)

- •Резервуарный парк

- •Ректификация

- •Ротор

- •Роторное бурение

- •Сайклинг-процесс

- •Сбор нефти и газа на промыслах

- •Свабирование (поршневание)

- •Свободный газ

- •Селективная кислотная обработка скважин

- •Сепаратор

- •Сепарация

- •Сетка расположения скважин

- •Силы, движущие нефть в пласте

- •Силы сопротивления движению нефти

- •Сингенетическая нефть

- •Сингенетическая (первичная) пористость

- •Системы разработки нефтяных месторождений

- •Системы разработки многопластового месторождения

- •Системы разработки отдельного нефтяного пласта

- •Скважина

- •Скорость фильтрации

- •Смачиваемость горных пород

- •Смешанный режим

- •Совершенная скважина

- •Сорбция

- •Спайдер (элеватор с плашечными захватами)

- •Стабилизация нефти

- •Станок-качалка

- •Статистический метод подсчета запасов нефти (метод кривых)

- •Статический уровень

- •Стратиграфия

- •Сульфаты

- •Суфляр

- •Тампонаж скважины

- •Танкер

- •Твердость горных пород

- •Тектонические карты

- •Тепловая обработка скважин

- •Тепловой оторочки метод

- •Тепловые свойства горных пород

- •Термические методы добычи нефти

- •Термометр глубинный

- •Термохимическая обработка скважин

- •Техническая норма добычи скважин

- •Технологическая схема разработки нефтяного пласта

- •Технологический режим бурения

- •Технологический режим эксплуатации скважин

- •Торпедирование скважин

- •Торпедная перфорация обсадной колонны

- •Транспорт нефти

- •Трубопровод

- •Турбинное бурение

- •Турбинно-роторное бурение

- •Турбобур

- •Углеводороды

- •Углекислый газ (углекислота)

- •Ударно-вращательное бурение

- •Ударное бурение

- •Удельный расход газа

- •Ультразвуковая обработка

- •Упругий запас жидкости в пласте

- •Упруговодонапорный режим

- •Упругость горных пород

- •Условное топливо

- •Устье скважины

- •Устьевая арматура

- •Устьевое давление

- •Фазовая (эффективная) проницаемость

- •Фильтрационные свойства горных пород

- •Флюид

- •Фонтанная арматура

- •Фонтанная добыча нефти

- •Хранение нефти и нефтепродуктов

- •Цементация

- •Цементирование скважин

- •Целики нефти

- •Чистка скважины

- •Шарошечное бурение

- •Шахтная добыча нефти

- •Шельф

- •Шлам

- •Шнековое бурение

- •Штанговый насос

- •Штуцер

- •Шурф

- •Щелочи

- •Эжектор

- •Экранированные залежи

- •Эксплуатационная колонна скважины

- •Эксплуатационные скважины

- •Эксплуатация скважин

- •Экстракция

- •Экстрагирование

- •Электробур

- •Электрогидравлическое бурение

- •Электродегидратор

- •Электроимпульсное бурение

- •Электроцентробежный погружной насос

- •Эмульгаторы

- •Эмульсии

- •Эрлифт

- •Этаж нефтеносности

- •Эталонные топлива

- •Эффективная мощность нефтеносного горизонта

- •Эффективная (динамическая) пористость

- •Эффективная (фазовая) проницаемость

- •Ярус геологический

- •Приложение

- •Карта нефтяных месторождений

- •Карта газовых месторождений

- •Карта расположения седиментационных бассейнов

- •Разрез слоистой структуры с интенсивной складчатостью

- •Упрощенная конструкция фонтанной и газлифтной скважин

- •Упрощенная конструкция скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН

- •Схема сбора и подготовка скважинной продукции

- •Об авторах

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1.Лебедева Т.Я. «Основные направления привлечения инвестиций в н/г отрасль России». Москва 2001г.

2.Хвалынский А.С. «Международные и региональные экономические организации». Москва 2002г.

3.Н.А. Цветков «Российский нефтегазовый комплекс: международное инвестиционное сотрудничество» (М.: Архив-М, 2001

4.«Экономика. Управление. Культура». №5,6 1999г.

5.КРИСТИАН КЛОТИНКС «СРП и энергетический диалог» – «Нефтегазовая вертикаль», №2, 2002г.

6.ГЛЕНН УОЛЛЕР «За инвестиции нужно бороться» – «Нефтегазовая вертикаль», №3, 2001г.

7.«Нефтяная промышленность России, январь-декабрь 2002 г», АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «Нефтегазовой Вертикали»,«Десять ликов

нефтянки», ХОДОРКОВСКИЙ М.Б., «Надо ждать удобных ситуаций»,

КРАВЕЦ М.А., «Инвестиционный потенциал 2030», ПАВЛОВА Г.С., «Сахалинские проекты итоги и перспективы» – «Нефтегазовая вертикаль». №2,3,4,16, 18, 2003г. соответственно.

8.ВОЛКОВА Е.К., «Жизнь или кошелек», АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА Нефтегазовой Вертикали, «Победителей не судят»,

СМИРНОВ С.П., «Национальный фонд Казахстана экспорт капитала» –

«Нефтегазовая вертикаль». №1,2,3, 2004г. соответственно.

9.ТЕРЕХОВ А.Н., «Кому выгодно инвестировать в российскую нефть?» – «Инвестиции в России» №9, 2001г.

10.АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, «Инвестиционный климат 2002» – «Внешнеэкономический бюллетень». №18, 2002г.

11.КИРЧЕН А.Ю., «ЮКОС – лидер отрасли» – «Нефть. Газ. Бизнес». №1, 2003г.

12.ШАПРАН В.М., «Нефтяные инвестиции в Россию или туманные перспективы» «Рынок ценных бумаг», №16, 2003г.

13.ДРЕКСЛЕР КЛАЙД, «СРП – неэффективный механизм» –«Международная жизнь», №1, 2001г.

14.Кокушкина И.В. «Иностранные инвестиции и СП в экономике России». СПбГУ 1999г.

15.Кокушкина И.В., «Законодательная база инвестиционной деятельности РФ» – «Юридическая мысль». №2, 2001г.

16.Сайт МПА СНГ www.mpa.ru

17.Конопляник А.А. «Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России)» Москва 2000г.

18.Конопляник А.А. «Развитие законодательного и инвестиционного процесса в России в условиях действия Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции». Москва 1999г.

19.Project Finance. The Book of Lists 1999. — A Supplement to “Project Finance”

20.The Sakhalin-2 Project. Vityaz Production Complex Inaugurated. — Sakhalin Energy Investment Company, 1999

21.Tax and Project Finance. Special Issue. — “International Business Lawyer“, May 1998,

(International Bar Association, Section on Business Law).

22.IEA Oil, Gas and Coal. Supply Outlook. Paris. 1995. P. 63.

23.International Energy Agency, World Energy Outlook. Paris. 1998. P. 113.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Оглавление

Введение……………………………………………………………………….......3

Глава 1. Мировой океан. Его характеристика………………………………......4

1.1Общая характеристика…………………………………………………….….4

1.2Ресурсы Мирового океана…………………………………………………....5

Глава 2. Нефтегазовые ресурсы Мирового океан……………………………....9

2.1Крупнейшие нефтяные месторождения мира…………………………….…9

2.2Запасы нефти и газа………………………………………………………….16

2.3Цены на нефть и их экономическое значение………………………….….17

Глава 3. Освоение ресурсов. Перспективы их использования…………….….20

3.1 Загрязнение морских вод…………………………………………………....20

3.2Борьба с загрязнением вод Мирового океана……………………………...23

3.3Перспективы использования………………………………………………..24

Заключение…………………………………………………………………….…26

Список использованных источников |

...................................................................27 |

Приложения........................................................................................................... |

28 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Введение

На сегодняшний день проблема добычи нефтегазовых ресурсов, а также перспективы освоения новых бассейнов являются актуальными для современного общества. Нефть и газ – важнейшее стратегическое сырье, от обладания которыми будет зависеть многое в ближайшем будущем. От цен на нефть и газ зависят экономики многих стран. Они составляют по стоимости более 90% всех полезных ископаемых, добываемых с морского дна, при чем потенциальные возможности их добычи в ближайшем будущем наиболее высоки.

Цель данной работы: охарактеризовать нефтегазовые ресурсы Мирового океана, их цены и способы добычи.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

дать общую характеристику Мировому океану,

рассмотреть крупнейшие месторождения нефти и газа в мире,

выяснить, какое их количество хранится в недрах океана,

изучить цены на нефть и их экономическое значение,

рассмотреть виды загрязнений морских вод,

выявить тенденции освоения ресурсов Мирового океана.

Были использованы такие методы, как описательный, аналитический,

системный, метод толкования и др.

Структура работы включает введение, три главы, посвященные общей характеристике Мирового океана, крупнейшим нефтяным и газовым месторождениям мира, освоению и перспективам их использования,

заключение, в котором подводятся итоги исследования, обобщаются и формулируются выводы, и список использованных источников.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Глава 1. Мировой океан. Его характеристика

1.1 Общая характеристика

Из 510 млн. кв. км площади земного шара на Мировой океан приходится

361 млн. кв. км, или почти 71% (южное полушарие более океаническое - 81%,

чем северное - 61%). Океаническая часть земной поверхности - наиболее крупный горизонтальный компонент географической оболочки. Сам факт существования глобальной неоднородности (материковость - океаничность) в

сочетании с географической широтой и высотой определяет главнейшие особенности природы Земли. Кроме того, суша и океан распределены по поверхности Земли неравномерно. Асимметрия суши и океана влечет за собой асимметрию в распределении всех остальных компонентов природы: климата,

почв, животного и растительного мира; оказывает влияние на характер хозяйственной деятельности человека. Таким образом, познание географических объектов, явлений, процессов невозможно без изучения природы Мирового океана.

Средняя глубина Мирового океана - около 4 тыс. м - это всего только

0,0007 радиуса земного шара.[1] На долю океана, учитывая, что плотность его воды близка к 1, а плотность твердого тела Земли - около 5,5, приходится лишь малая часть массы нашей планеты. Но если обратиться к географической оболочке Земли - тонкому слою в несколько десятков километров, то большую ее часть составит именно Мировой океан. Поэтому для географии он важнейший объект исследования.

В системе наук о Земле важное место занимает океанология,

охватывающая всю сумму знаний о Мировом океане и его взаимосвязях с материковой частью Земли и атмосферой. Современная океанология опирается на достижения физики, химии, биологии, геологии и сама вносит существенный вклад в развитие этих наук.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

1.2 Ресурсы мирового океана

В наше время Мировой океан играет всё большую роль в жизни человечества. Являясь огромной кладовой минеральных, энергетических,

растительных и животных богатств, которые - при рациональном их потреблении и искусственном воспроизводстве - могут считаться практически неисчерпаемыми, Океан способен решить одни из самых остро стоящих задач:

необходимость обеспечения быстро растущего населения продуктами питания и сырьём для развивающейся промышленности, опасность энергетического кризиса, недостаток пресной воды.

Основной ресурс Мирового океана - морская вода. Она содержит 75

химических элементов, среди которых такие важные, как уран, калий, бром,

магний. Первое по значению место среди извлекаемых из морской воды веществ принадлежит обычной поваренной соли NaCl, которая составляет

86% всех растворимых в морской воде солей. Промышленная добыча поваренной соли из вод Атлантического океана и его морей ведется в Англии,

Италии, Испании, Франции, Аргентине и других государствах. Соль из вод Тихого океана получают США в заливе Сан-Франциско (примерно 1,2 млн. т

в год).[2] В Центральной и Южной Америке морская вода служит основным источником получения NaCl в Чили и Перу. В Азии почти во всех приморских странах добывается морская пищевая соль.

И хотя основной продукт морской воды всё ещё NaCl - 33% от мировой добычи, но уже добываются магний и бром, давно запатентованы методы получения целого ряда металлов, среди них и необходимые промышленности медь и серебро, запасы которых неуклонно истощаются, тогда, как в океанских водах их содержится до полмиллиарда тонн.

В настоящее время Мировой океан дает свыше 40% мирового производства магния. Кроме Великобритании в этом металле, извлекая его из морской воды, аналогичное производство развито в США (на побережье Тихого океана в штате Калифорния (оно дает 80% потребления)), во Франции,

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Италии, Канаде, Мексике, Норвегии, Тунисе, Японии, Германии и некоторых других странах.

Добыча калия ведется в водах Атлантического океана и его морей на побережье Великобритании, Франции, Италии, Испании. Калийную соль из вод Тихого океана извлекают в Японии, которая получает из этого источника не более 10 тыс. тонн калия в год. Китай производит добычу калия из морской воды.

Производство «морского» брома ведется в США, в штате Калифорния

(на побережье Тихого океана). Вместе с магнием, калием и поваренной солью бром добывается в водах Атлантики и морях Атлантического океана (Англия,

Италия, Испания, Франция, Аргентина и др.). В настоящее время бром получают в Индии из морской воды.

Минеральные ресурсы Мирового океана представлены не только морской водой, но и тем, что «под водой». Недра океана, его дно богаты залежами полезных ископаемых. На континентальном шельфе находятся прибрежные россыпные месторождения - золото, платина; встречаются и драгоценные камни - рубины, алмазы, сапфиры, изумруды. Например, вблизи Намибии идут подводные разработки алмазного гравия уже с 1962 года.

Россыпное золото в прибрежно-морских отложениях обнаружено на западных берегах США и Канады, в Панаме, Турции, Египте, странах Юго-

Западной Африки (город Ном). Значительными концентрациями золота характеризуются подводные пески пролива Стефанса, к югу от полуострова Гранд. Установлено промышленное содержание золота в пробах, поднятых со дна северной части Берингова моря. Разведка прибрежных и подводных золотоносных песков активно ведется в разных районах океана.

Крупнейшие подводные залежи платины находятся в заливе Гудньюс

(Аляска). Они приурочены к древним руслам рек Кускоквим и Салмон,

затопленных морем. Это месторождение обеспечивает 90% потребностей США в этом металле.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Основные месторождения прибрежно-морских алмазоносных песков сосредоточены на юго-западном побережье Африки, где они приурочены к отложениям террас, пляжей и шельфа до глубин 120 м. Значительные морские террасовые россыпи алмазов расположены в Намибии, к северу от реки Оранжевой, в Анголе (в районе Луанды), на побережье Сьерра-Леоне.

Перспективны африканские прибрежно-морские россыпи.

На шельфе и частично материковом склоне Океана расположены месторождения фосфоритов, которые можно использовать в качестве удобрений, причём запасов хватит на ближайшие несколько сот лет.

В прибрежной зоне шельфа расположены подводные месторождения железной руды. Ее добывают с помощью наклонных шахт, уходящих с берега в недра шельфа. Наиболее значительная разработка морских залежей железной руды ведется в Канаде, на восточном побережье Ньюфаундленда

(месторождение Вабана). Кроме того, Канада добывает железную руду в Гудзонском заливе, Япония - на острове Кюсю, Финляндия - у входа в Финский залив. Железные руды из подводных рудников получают также во Франции, Финляндии, Швеции.

В небольших количествах из подводных шахт добываются медь и никель (Канада - в Гудзонском заливе). На полуострове Корнуолл (Англия)

ведется добыча олова. В Турции, на побережье Эгейского Моря,

разрабатываются ртутные руды. Швеция добывает железо, медь, цинк, свинец,

золото и серебро в недрах Ботнического залива.

Полным ходом идёт разведка и добыча океанской нефти и газа на прибрежном шельфе, доля морской добычи приближается к 1/3 мировой добычи этих энергоносителей. В особо крупных размерах идёт разработка месторождений в Персидском, Венесуэльском, Мексиканском заливе, в

Северном море; нефтяные платформы протянулись у берегов Калифорнии,

Индонезии, в Средиземном и Каспийском морях. Мексиканский залив к тому же знаменит открытым во время разведки нефти месторождением серы,

которая вытапливается со дна с помощью перегретой воды.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Другой, пока ещё нетронутой кладовой океана являются глубинные расщелины, где образуется новое дно. Так, например, горячие (более 60

градусов) и тяжелые рассолы Красноморской впадины содержат огромные запасы серебра, олова, меди, железа и других металлов.

Многие природные процессы, происходящие в Мировом океане, -

движение, температурный режим вод - являются неистощимыми энергетическими ресурсами. Например, суммарная мощность приливной энергии Океана оценивается от 1 до 6 миллиардов кВт•ч. Это свойство приливов и отливов использовалось во Франции в средние века: в XII веке строились мельницы, колёса которых приводились в движение приливной волной. В наши дни во Франции существуют современные электростанции,

использующие тот же принцип работы: вращение турбин при приливе происходит в одну сторону, а при отливе - в другую.

Главное богатство Мирового океана - это его биологические ресурсы

(рыба, зоо- и фитопланктон и другие). Биомасса Океана насчитывает 150 тыс.

видов животных и 10 тыс. водорослей, а её общий объём оценивается в 35 млрд тонн, чего вполне может хватить, чтобы прокормить 30 млрд человек.

Вылавливая ежегодно 85-90 миллионов тонн рыбы, на неё приходится 85 % от используемой морской продукции, моллюсков, водорослей, человечество обеспечивает около 20% своих потребностей в белках животного происхождения.Океан, будучи кладовой разнообразнейших ресурсов, также является бесплатной и удобной дорогой, которая связывает удаленные друг от друга континенты и острова. Морской транспорт обеспечивает почти 80%

перевозок между странами, служа развивающемуся мировому производству и обмену.

Несмотря на огромные перспективы использования недр мирового океана, а также его энергии приливов, волн и др., человечество на данном этапе своего технического развития сосредоточилось в основном на добыче нефти и газа в легкодоступных приконтинентальных районах и активном

(вплоть до угрозы истребления) вылове биомассы морей и океанов Земли.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Глава 2. Нефтегазовые ресурсы мирового океана

2.1 Крупнейшие нефтяные месторождения мира

Полезные ископаемые - это результат геологического развития нашей планеты, поэтому и в недрах дна морских участков Мирового океана сформировались залежи нефти, природного газа и каменного угля -

важнейших видов современного топлива. Исходя из этого, подводные месторождения горючих ископаемых можно рассматривать как топливные ресурсы Мирового океана.

Хотя эти богатства органического происхождения, они не одинаковы по физическому состоянию (жидкие, газообразные и твердые), что предопределяет различие условий их накопления и, следовательно,

пространственного размещения, особенности добычи, и это в свою очередь сказывается на экономических показателях разработок. Целесообразно сначала охарактеризовать морские промыслы нефти и газа, имеющие много сходных черт и представляющие большую часть топливных ресурсов мирового океана.

Одна из наиболее острых и актуальных проблем в настоящее время-

обеспечение всевозрастающих потребностей многих стран мира топливно-

энергетическими ресурсами. К середине XX в. их традиционные виды - уголь и древесное топливо - уступили место нефти, а затем и газу, ставшими не только главными источниками энергии, но и важнейшим сырьем для химической промышленности.

Далеко не все районы земного шара в одинаковой степени обеспечены этими полезными ископаемыми. Большинство стран удовлетворяют свои нужды за счет импорта нефти. Даже США, одно из крупнейших государств-

производителей нефти (примерно треть ее мировой добычи), более чем на 40%

покрывает свой дефицит ввозимой нефтью.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Япония добывает нефть в ничтожно малых количествах, а закупает почти 17% ее, поступающей на мировой рынок. Она на правах долевого участия добывает нефть на акваториях некоторых Ближневосточных государств, но особенно активно ведет разведку на шельфе стран Юго-

Восточной Азии, Австралии, Новой Зеландии с перспективой развития здесь собственной добычи нефти и газа.

Западноевропейские государства импортируют до 96% расходуемой нефти и их потребности в ней продолжают расти.

Потребление нефти и газа во многом определяется рыночной конъюнктурой, поэтому оно заметно изменяется от года к году, иногда в течение нескольких лет. Нехватка собственной нефти и газа и стремление уменьшить зависимость от их импорта стимулируют многие страны к расширению поисков новых нефтегазоносных месторождений. Развитие,

обобщение результатов геологоразведочных работ показали, что главным источником добычи нескольких десятков миллиардов тонн нефти и триллионов кубометров газа может служить дно Мирового океана.

По современным представлениям, необходимое геологическое условие создания нефти и газа в недрах Земли - существование в районах образования и накопления нефти и газа больших по размерам осадочных толщ. Они формируют крупные нефтегазоносные осадочные бассейны, которые представляют собой целостные автономные системы, где протекают процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Морские месторождения нефти и газа располагаются в пределах этих бассейнов, большая часть площади которых находится в подводных недрах океанов и морей.

Планетарные сочетания осадочных бассейнов представляют собой главные пояса нефтегазообразования и нефтегазонакопления Земли (ГПН). Геологи установили, что в ГПН существует комплекс природных предпосылок,

благоприятных для развития крупномасштабных процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Не случайно поэтому из 284 известных на Земле крупных скоплений углеводородов 212 с запасами свыше 70 млн. тонн обнаружено в пределах ГПН, простирающихся на континентах, островах, океанах и морях. Однако значительные месторождения нефти и газа распределены неравномерно между отдельными поясами, что объясняется различиями геологических условий в конкретных ГПН.

Всего в мире известно около 400 нефтегазоносных бассейнов. Из них примерно половина продолжается с континентов на шельф, далее на материковый склон и реже на абиссальные глубины. Нефтегазовых месторождений в Мировом океане известно более 900. Из них морскими нефтеразработками охвачено около 351 месторождений. Более или менее развернутую характеристику морских нефтеразработок целесообразнее дать в региональном разделе.

В настоящее время сложилось несколько крупнейших центров подводных нефтеразработок, которые определяют ныне уровень добычи в Мировом океане. Главный из них - Персидский залив. Совместно с прилегающей сушей Аравийского полуострова залив содержит более половины общемировых запасов нефти, здесь выявлено 42 месторождения нефти и только одного - газа. Предполагаются новые открытия в более глубоких отложениях осадочной толщи.

Крупным морским месторождением является Саффания-Хафджи

(Саудовская Аравия), введенное в эксплуатацию в 1957г. Начальные извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 3,8 млрд. т, добывается 56

млн. т нефти в год. Еще более мощное месторождение - Лулу-Эсфандияр, с

запасами около 4,8 млрд. т. Следует отметить также такие крупные месторождения, как Манифо, Ферейдун-Марджан, Абу-Сафа и др.

Для месторождений персидского залива характерен очень высокий дебит скважин. Если среднесуточный дебит одной скважины в США составляет 2,5т, то в Саудовской Аравии – 1590 т, в Ираке -1960 т, в Иране -

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

2300 т. Это обеспечивает большую годовую добычу при малом количестве пробуренных скважин и низкую себестоимость нефти.[3]

Второй по объему добычи район - Венесуэльский залив и лагуна Маракайбо. Нефтяные и газовые месторождения лагуны представляют подводное продолжение гигантского континентально-морского месторождения Боливар-Кост и на восточном берегу лагуныместорождения Тип-Хауна. Ресурсы лагуны разрабатывались как продолжение ресурсов суши; буровые работы постепенно уходили с берега в море. В 1924 году была пробурена первая скважина. Годовая добыча нефти этого района составляет более 100 млн. тонн.

В последние годы были выявлены новые месторождения, в том числе и вне лагуны, в заливе Ла-Вела и др. Развитие морской нефтедобычи в Венесуэле во многом определяется экономическими и политическими факторами. Для страны нефть - основной экспортный товар.

Одним из старых и освоенных районов морской добычи нефти и газа является акватория Мексиканского залива. У американского побережья залива открыто около 700 промышленных скоплений, что составляет около 50% всех месторождений, известных в Мировом океане. Здесь сосредоточено 32%

мирового парка плавучих морских установок, треть всех скважин,

пробуренных на морских месторождениях.

Развитие морской нефтегазовой промышленности в Мексиканском заливе сопровождалось созданием комплекса смежных производств -

специального машиностроения, верфей для строительства плавучих и стационарных буровых платформ, верфи для создания вспомогательного флота, базы обеспечения и вертолетных площадок, танкерных причалов и терминальных устройств, нефтеперерабатывающих и газоочистных заводов,

береговых приемных мощностей и распределителей у устьев морских трубопроводов. Особо следует упомянуть создание разветвленной сети подводных нефте- и газопроводов. Центрами морской нефтегазовой

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

промышленности на берегу стали Хьюстон, Нью-Орлеан, Хоума и другие города.

Развитие морской добычи нефти и газа в США способствовало ликвидации их зависимости от какого-либо регионального источника, в

частности от ближневосточной нефти. С этой целью развивается морская нефтедобыча в прибрежье Калифорнии, осваиваются моря Берингово,

Чукотское, Бофорта.

Богат нефтью Гвинейский залив, запасы которого оцениваются в 1,4

млрд. т, а ежегодная добыча составляет 50 млн. т.[3]

Сенсационным явилось открытие крупной Североморской нефтегазовой провинции площадью 660 тыс. квадратных километров. Обеспеченность нефтегазовыми ресурсами стран Северного моря оказалась крайне неодинаковой. В секторе Бельгии не выявлено ничего, в секторе Германии -

очень мало месторождений. Запасы газа у Норвегии, контролирующей 27%

площади шельфа Северного моря, оказались выше, чем у Великобритании,

контролирующей 46% площади шельфа, однако в секторе Великобритании сосредоточены основные месторождения нефти. Разведочные работы в Северном море продолжаются. Охватывая все более глубокие воды, и

открываются новые месторождения.

Разработка нефтегазовых богатств Северного моря происходит форсированными темпами на основе крупных капиталовложений. Высокие цены на нефть способствовали быстрому освоению ресурсов Северного моря и даже падения добычи в более богатых рентабельных районах Персидского залива. Северное море вышло на первое место по добыче углеводородного сырья в Атлантическом океане. Здесь эксплуатируется 40 месторождений нефти и газа. В том числе 22 у побережья Великобритании, 9- Норвегии, 8-

Нидерландов, 1- Дании.

Разработка североморской нефти и газа привела к сдвигам в экономике и внешней политике некоторых стран, В Великобритании быстро стали развиваться сопутствующие отрасли; насчитывается более 3 тысяч компаний,

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

связанных с морскими и нефтегазовыми работами. В Норвегии произошел перелив капитала из традиционных отраслей - рыболовства и судоходства - в

нефтегазодобывающую промышленность. Норвегия стала крупным экспортером природного газа, обеспечившего стране треть экспортных поступлений и 20% всех правительственных доходов.

Из других государств, эксплуатирующих ресурсы углеводородов Северного моря, надо отметить Нидерланды, добывающие и экспортирующие газ в страны Европы, и Данию, которая добывает 2,0-2,9 млн. т нефти. Эти страны контролируют небольшое количество сравнительно мелких нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Из новых районов морской нефтедобычи особо следует отметить набирающую силу нефтедобывающую промышленность Мексики. Буровые работы в северной части Морского Золотого пояса (Фаха-де-Оро) в

Мексиканском заливе привели к открытию подводного нефтяного месторождения Исла-де-Лобос, на шельфе Мексики (районы Золотого пояса,

залива Кампече) выявлено более 200 нефтяных и газовых месторождений,

которые дают стране половину объема ее нефтедобычи. Особое внимание привлекает залив Кампече, отличающийся очень высокими, до 10 тыс. м куб.

в сутки, дебитами скважин.[4]

Мексика стала крупным экспортером нефти. Валютные поступления используются для развития химической и газоперерабатывающей промышленности, для производства удобрений, необходимых важнейшей отрасли страны - сельскому хозяйству.

В ряд крупнейших и перспективных районов нефтедобычи становится Западная Африка. Рост добычи и ее колебания в странах региона во многом зависят от политической конъюнктуры, от иностранных капиталовложений,

доступности технологии. Первые промышленные притоки нефти были получены на подводном продолжении континентально-морского месторождения Габона Ченге-Осеан, затем последовали новые открытия в водах Габона, Нигерии, Бенина, Конго. Наиболее развита добыча в Нигерии

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

(19,3 млн. т), за ней идут Ангола (8,8 млн. т), Габон (6,5 млн. т), Конго (5,9

млн. т). Основная часть добываемой нефти направляется на экспорт,

используется как важный источник валютных поступлений и правительственных доходов. В нефтедобыче господствует иностранный капитал.

Быстро развивается морская нефтегазовая промышленность стран Латинской Америки - Аргентины, Бразилии и других, стремящихся хотя бы частично освободиться от импорта нефти и укрепить национальное хозяйство.

Перспективно освоение нефтегазовых ресурсов континентального шельфа КНР. В последние годы там проводятся большие поисковые работы,

создается необходимая инфраструктура.

Очень богаты углеводородами и шельфовые зоны Северной Австралии,

залив Кука (Аляска), район Канадского Арктического архипелага. Добыча

«морской» нефти проводится на Каспийском море (побережья Азербайджана,

Казахстана, Туркмении (месторождение Бани Лам)). Месторождения газа Галицыно в Черном море между Одессой и Крымом полностью обеспечивают потребности Крымского полуострова. Интенсивные поиски газа ведутся в Азовском море.

Внастоящее время в Мировом океане широко развернулся поиск нефти

игаза. Разведочное глубокое бурение уже осуществляется на площади около

1 млн. кв. километра, выданы лицензии на поисковые работы еще на 4 млн. кв.

километра морского дна. В условиях постепенного истощения запасов нефти и газа на многих традиционных месторождениях суши заметно повышается роль Мирового океана как источника пополнения этих дефицитных видов топлива.

Таблица 1. Крупнейшие мировые нефтедобытчики

Крупнейшие мировые нефтедобытчики (По данным Международного энергетического агентства)

Страна |

2006 |

|

2003 |

|

|

|

|

|

|

|

Добыча, млн |

Доля мирового |

Добыча, млн |

Доля мирового |

|

т. |

рынка (%) |

т. |

рынка (%) |

|

|

|

|

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Саудовская Аравия |

507 |

12,9 |

470 |

12,7 |

|

|

|

|

|

Россия |

477 |

12,1 |

419 |

11,3 |

|

|

|

|

|

Соединенные Штаты |

310 |

7,9 |

348 |

9,4 |

Америки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иран |

216 |

5,5 |

194 |

5,2 |

|

|

|

|

|

Китай |

184 |

4,7 |

165 |

4,4 |

|

|

|

|

|

Мексика |

183 |

4,6 |

189 |

5,1 |

|

|

|

|

|

Канада |

151 |

3,8 |

138 |

3,7 |

|

|

|

|

|

Венесуэла |

151 |

3,8 |

149 |

4 |

|

|

|

|

|

Остальные страны |

1757 |

44,7 |

1641 |

44,2 |

|

|

|

|

|

Мировая добыча нефти |

3936 |

100 |

3710 |

100 |

|

|

|

|

|

2.2 Запасы нефти и газа

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D

1%87%D0%B0%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%

BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%92%D0%A0%

D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8

2%D0%B0%D1%82.pngНефть относится к невозобновляемым ресурсам.

Разведанные запасы нефти составляют (на 2004) 210 млрд т (1200 млрд баррелей), неразведанные — оцениваются в 52—260 млрд т (300—1500 млрд баррелей). Мировые разведанные запасы нефти оценивались к началу 1973

года в 100 млрд т (570 млрд баррелей) (данные по запасам нефти, публикуемые за рубежом, возможно занижены). Таким образом, в прошлом разведанные запасы росли. В настоящее время, однако, они сокращаются. (Приложение 1)

До середины 1970-х мировая добыча нефти удваивалась примерно каждое десятилетие, потом темпы её роста замедлились. В 1938 она составляла около 280 млн т, в 1950 около 550 млн т, в 1960 свыше 1 млрд т, а в 1970 свыше

2 млрд т. В 1973 году мировая добыча нефти превысила 2,8 млрд т. Мировая добыча нефти в 2005 году составила около 3,6 млрд т. [5]

Всего с начала промышленной добычи (с конца 1850-х гг.) до конца 1973

года в мире было извлечено из недр 41 млрд т, из которых половина приходится на 1965—1973 год.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растет:

3 % в 1900, 5 % перед 1-й мировой войной 1914—1918, 17,5 % накануне 2-й

мировой войны 1939—45, 24 % в 1950, 41,5 % в 1972, 48 % в 2004. [5]

Имеются также большие запасы нефти (3400 млрд баррелей) в нефтяных песках Канады и Венесуэлы. Этой нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет. В настоящее время компании ещё не могут производить много нефти из нефтяных песков, но ими ведутся разработки в этом направлении. (Приложение 2).

2.3 Цены на нефть и их экономическое значение

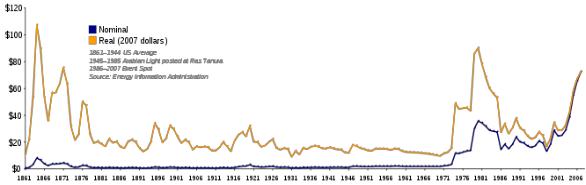

Схема 1. Цены на нефть с 1861 по 2007 годы, в долларах 2007 года

Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложения. Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением. Особенность нефти,

однако, в том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост цен мало влияет на спрос. Редкий владелец автомобиля начнёт ездить в автобусе из-за роста цен на бензин. Поэтому даже небольшое падение предложения нефти приводит к резкому росту цен.

В среднесрочной перспективе (5—10 лет), однако, ситуация иная. Рост цен на нефть заставляет потребителей покупать более экономичные автомобили, а компании — вкладывать деньги в создание более экономичных

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

двигателей. Новые дома строятся с улучшенной теплоизоляцией, так что на их обогрев тратится меньше топлива. Благодаря этому, сокращение добычи нефти приводит к росту цен лишь в первые годы, а затем цены на нефть опять падают.

В долгосрочной перспективе (десятилетия) спрос непрерывно увеличивается за счет увеличения количества автомобилей и им подобной техники. Относительно недавно в число крупнейших мировых потребителей нефти вошли Китай и Индия. В XX веке рост спроса на нефти уравновешивался нахождением новых месторождений, позволявшим увеличить и добычу нефти. Однако многие считают, что в XXI веке нефтяные месторождения исчерпают себя, и диспропорция между спросом на нефть и её предложением приведёт к резкому росту цен — наступит нефтяной кризис.

Некоторые считают, что нефтяной кризис уже начался, и рост цен в 2003— 2008 годах является его признаком.

Так, потерпев поражение в Войне Судного дня, арабские страны решили в 1973—1974 годах сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в день, чтобы

«наказать» Запад. Другие страны сумели увеличить добычу на 1 млн баррелей в день. Общая добыча нефти сократилась на 7 %, но цены выросли в 4 раза.

Цены на нефть сохранялись на высоком уровне (хотя и не таком высоком, как во время бойкота) и в середине 1970-х годов, дальнейший толчок им дала иранская революция и ирано-иракская война. Своего пика цены достигли в начале 1980-х годов. После этого, по причинам, описанным выше, цены начали падать. За несколько лет они упали более чем втрое. После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году цены выросли, но быстро упали опять, после того как стало ясно, что другие страны легко могут увеличить добычу нефти. После разгрома Ирака в 1991 году цены продолжали падать и достигли своего минимума $11 за баррель в 1998 году, что с учётом инфляции соответствует уровню начала 1970-х годов. В России это привело, в частности, к упадку нефтяной промышленности и стало одной из причин дефолта.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Страны ОПЕК сумели договориться о сокращении добычи нефти, и к середине 2000 года цены достигли $30 за баррель. С конца 2003 до 2005

включительно произошёл новый резкий скачок цен, в мае 2008 была достигнута цена $135, и удерживается на уровне выше $100. Некоторые считают причиной этого скачка цен предполагаемое вторжение США в Иран,

по мнению других, он знаменует начало давно ожидаемого нефтяного кризиса,

когда истощающимся месторождениям всё труднее удовлетворить растущий спрос на нефть. Большинство аналитиков считают, что эта цена будет снижена. Одни называют цифру 40, другие 75 долларов за баррель.

Цена нефти в феврале 2008-го уже превышала психологически важную отметку в 100 долларов за барель, в марте высокие темпы роста цен продолжились(110$). Максимальная цена нефти сорта WTI (Light Sweet) была достигнута 11 июля 2008 года, превысив $147 за баррель.[6]

В октябре 2008 цена на нефть опустилась ниже 67 долларов за баррель в результате глобального экономического кризиса и достигла своего 12

месячного минимума.

Следует отметить, что рост мировых цен на нефть всегда разгоняет долларовую инфляцию, так как США крупнейший потребитель нефти.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Глава 3. Освоение ресурсов. Перспективы их использования

3.1 Загрязнение морских вод

Важнейшей экологической проблемой морей является загрязнение. Под загрязнением понимают введение человеком вредных веществ в морскую среду, влекущее такие воздействия, как ущерб живым ресурсам, опасность для здоровья людей, помехи морской деятельности, включая рыболовство,

ухудшение качества морской воды. Существуют различные виды загрязнений

– химическое, физическое, механическое, биологическое. Около 70%

загрязнений морской среды дают наземные источники. Среди них, прежде всего - промышленность, строительство, коммунальное и сельское хозяйство,

индустрия отдыха.

Наиболее опасны загрязнения:

нефтью,

нефтепродуктами,

радиоактивными веществами,

отходами, промышленными и бытовыми сточными водами,

выбросами химических удобрений (пестицидов).

Нефть является самым стойким загрязнителем морских вод. Она представляет одну из главных опасностей для здоровья человека. Ежегодно в моря поступает от 6 до 10 миллионов тонн нефти. Известно, что 1 тонна нефти,

растекаясь, образует на поверхности пятно в 12 квадратных километров.

Экологические последствия нефтяного загрязнения следующие[3]:

нарушается обмен в системе «океан – атмосфера» нарушается процесс фотосинтеза гибель в первую очередь икры, мальков, молоди рыб

появление уродливых, нежизнеспособных особей изменяется структура сообществ, уменьшается разнообразие видов

организмов

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

гибель водоплавающих птиц накопление вредных веществ по цепям питания, отравление человека

По подсчетам в Мировой океан ежегодно попадает 6-15 млн. т нефти и нефтепродуктов. Здесь прежде всего необходимо отметить потери, связанные с ее транспортировкой танкерами. После разгрузки нефти, чтобы придать танкеру необходимую устойчивость, его танки заполняют балластной водой,

слив балластной воды с остатками нефти до последнего времени осуществлялся чаще всего в открытое море. Лишь немногие танкеры обладают резервуарами, специально предназначенными для балластной воды, которые никогда не заполняются нефтью.

Значительные количества нефти попадают в море после промывки цистерн и нефтеналивных сосудов. Подсчитано, что в море попадает около 1

нефти и нефтепродуктов от всего перевозимого груза. Например,

нефтеналивное судно водоизмещением около 30 000 т сбрасывает в море около 300 т мазута при каждом рейсе. При перевозке 500 млн. т нефти в год,

потери мазута составляют около 5 млн. т в год, или 13700 т в сутки.

Огромное количество нефтепродуктов попадает в Мировой океан при их использовании. Только дизельные двигатели судов выбрасывают в море до 2

млн. т тяжелых нефтепродуктов (смазочные масла, несгоревшее топливо).

Велики потери при морском бурении, сборе нефти в местные резервуары и перекачке по магистральным нефтепроводам. Здесь теряется до 0,25 от всего количества добываемой нефти.

По мере роста морской добычи нефти количество перевозок ее танкерами резко возрастает, а, следовательно, возрастает и количество аварийных случаев. В последний годы увеличилось количество крупных танкеров, перевозящих нефть. На долю супертанкеров приходится более половины всего объема перевозимой нефти. Такой гигант даже после включения экстренного торможения проходит больше 1 мили (1852 м) до полной остановки. Естественно, что опасность катастрофических столкновений у таких танкеров возрастает в несколько раз.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Вынос нефти и нефтепродуктов в море с водами рек. Таким путем в моря попадает до 28 от общего количества поступающей нефти.

Приток нефтепродуктов с атмосферными осадками. Легкие фракции нефти испаряются с поверхности моря и попадают в атмосферу. Таким образом в Мировой океан поступает около 10 нефти и нефтепродуктов от общего количества.

Слив неочищенных вод с заводов и нефтебаз, расположенных на морских побережьях и в портах. В США таким путем в Мировой океан попадает более 500 тыс. т нефти в год.

Нефтяными пленками охвачены: огромные акватории Атлантического и Тихого океанов; полностью покрыты Южно-Китайское и Желтое моря, зона Панамского канала, обширная зона вдоль берегов Северной Америки

(шириной до 500-600 км), акватория между Гавайскими островами и Сан-

Франциско в северной части Тихого океана и многие другие районы. Особенно большой вред такие нефтяные пленки приносят в полузамкнутых, внутренних

исеверных морях, куда они приносятся системами течений. Так, Гольфстрим

иСеверо-Атлантическое течения переносят углеводороды от берегов Северной Америки и Европы в районы Норвежского и Баренцева морей.

Особенно опасно попадание нефти в моря Северного Ледовитого океана и Антарктики, так как низкие температуры воздуха тормозят процессы химического и биологического окисления нефти даже в летний период. Таким образом, нефтяное загрязнение носит глобальный характер.

При испарении нефти с поверхности воды, присутствие ее паров в воздухе вредно отражается на здоровье людей. Особенно выделяются акватории: Средиземного, Северного, Ирландского, Яванского морей;

Мексиканского, Бискайского, Токийского заливов.

Не в меньшей степени загрязнено отходами и Северное море. А ведь это

- шельфовое море - средняя глубина его 80 м, а в районе Доггер-Банки - до недавнего времени богатой рыбопромысловой акватории - 20 м. При этом впадающие в него реки, особенно наиболее крупные, такие как: Рейн, Эльба,

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Везер, Темза снабжают Северное море не чистой пресной водой, а , наоборот,

ежечасно несут в Северное море тысячи тонн отравляющих веществ.

В Северном море, где плотность движения танкеров самая высокая в мире, ежегодно перевозится около 500 млн. т нефти, происходит 50 всех столкновений.

3.2 .Борьба с загрязнением вод Мирового океана

В ряде случаев, несмотря на колоссальные достижения современной науки, ликвидировать определенные виды химического, а также радиоактивного загрязнений в настоящее время невозможно.

Методы очистки вод Мирового океана:

локализация участка (с помощью плавающих ограждений - боннов),

сжигание на локализованных участках,

удаление с помощью песка, обработанного особым составом,

В результате чего нефть прилипает к зернам песка и опускается на дно.

поглощение нефти соломой, опилками, эмульсиями, диспергаторами, с

помощью гипса,

препарат “ДН-75”,

За несколько минут очищает поверхность моря от нефтяных загрязнений.

ряд биологических методов,

Применение микроорганизмов, которые способны разлагать углеводороды вплоть до углекислоты и воды.

использование специальных судов, оснащенных установками для сбора нефти с поверхности моря.

Созданы специальные суда малых размеров, которые доставляются самолетами к месту аварии танкеров; каждое такое судно может всасывать до

1,5 тыс. л нефтеводяной смеси, отделяя свыше 90 нефти и закачивая ее в специальные плавучие емкости, буксируемые затем к берегу.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

предусмотрены нормы безопасности при строительстве танкеров, при организации систем транспортировки, передвижения в бухтах.

Но все они страдают недостатком - расплывчатые формулировки позволяют частным компаниям их обходить; кроме береговой охраны некому следить за соблюдением этих законов.

3.3 Перспективы использования

По различным данным морские ресурсы нефти и газа составляют от 50

до 60% от общемировых ресурсов. И если добыча нефти на суше ведется уже более 80 лет, а морская нефтедобыча разворачивается лишь в последние 15-20

лет, то понятно, что основные надежды на неиспользованные ресурсы связываются с дальнейшим расширением морской нефтедобычи. Однако среди трудностей, встречающихся на этом пути основная - слабая геолого-

геофизическая изученность акваторий Мирового океана.

Единственное судно, специально оборудованное для глубоководного морского бурения, “Гломар Челленджер” (с него можно производить бурение при глубине моря 6 км на глубину до 1300 м), хотя и пробурило за сравнительно короткий срок, начиная с 1968 г. около 500 скважин, однако при колоссальной площади этого количества скважин крайне недостаточно.[7]

Особенно слабо изучены центральные глубоководные части океанов. Правда,

считается маловероятным наличие благоприятных условий для образования значительных залежей нефти и газа в слабоуплотненных отложениях,

сформировавшихся в глубоководных частях Мирового океана. Определенно установлено лишь то, что значительная часть континентального склона, по крайней мере, до глубины 1500-2000 м, а иногда и ниже перспективна в нефтегазовом отношении. Это связано с тем, что акватория современного континентального склона первоначально представляла собой мелководные морские бассейны с условиями, благоприятными для образования

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

углеводородов, и лишь впоследствии в результате дробления края материков оказалась погруженной в современные глубины.

Если же учесть, что в настоящее время в основном осваиваются акватории глубиной до 100 м, то легко представить себе, что в ближайшие годы открывается перспектива (по мере развития морской буровой техники)

освоения богатейших месторождений нефти и газа и на больших глубинах, и

именно с морскими месторождениями связано будущее увеличение добычи нефти и газа.

В наши дни к использованию ресурсов Мирового океана применим принцип стадийности. На первой стадии антропогенного воздействия на океанскую среду (использование ресурсов, загрязнение и т.п.) нарушения равновесия в ней устраняются процессами ее самоочищения. Это безущербная стадия. На второй стадии, нарушения, вызванные производственной деятельностью, устраняются естественным самовосстановлением и целенаправленными мероприятиями человека, требующими определенных материальных затрат. Третья стадия предусматривает восстановление и поддержание нормального состояния среды только искусственными путями с привлечением технических средств. На этой стадии использования морских ресурсов требуются значительные капиталовложения. Отсюда ясно, что в наше время экономическое освоение океана понимается более широко. Оно включает в себя не только использование его ресурсов, но и заботу об их охране и восстановлении.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Заключение

Являясь огромной кладовой минеральных, энергетических,

растительных и животных богатств, Океан способен решить одни из самых остро стоящих задач: необходимость обеспечения быстро растущего населения продуктами питания и сырьём для развивающейся промышленности, опасность энергетического кризиса, недостаток пресной воды.

Внастоящее время в Мировом океане широко развернулся поиск нефти

игаза. Разведочное глубокое бурение уже осуществляется на площади около

1 млн. кв. километра, выданы лицензии на поисковые работы еще на 4 млн. кв.

километра морского дна. В условиях постепенного истощения запасов нефти и газа на многих традиционных месторождениях суши заметно повышается роль Мирового океана как источника пополнения этих дефицитных видов топлива.

Не остается без внимания экологическая проблема, возникшая вследствие развития промышленности, добычи нефтегазовых ресурсов и их транспортировки по водам Мирового океана

Перспективы освоения новых залежей нефти и газа на дне Мирового океана очень велики. Перспективными на эти ресурсы являются 75 млн. км2.

Это дает нам право предполагать, что ближайшие пол века мы не останемся без этого сырья. На рынке появляются новые страны экспортеры нефти открываются новые бассейны. Но все равно природные ресурсы исчерпаемы и для дальнейшего развития человечества надо найти альтернативу нефти и газу в ближайшее время.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Список использованных источников

1.Образование океана // ВсеВед промышленности [Электронный ресурс]

– 2007 - 2008. – Режим доступа:

2.http://www.ed.vseved.ru/higher-school-russia/education-article.php3

3.Дата доступа: 12.11.2008.

4.Родионова, И. А. Экономическая география: учеб.-справ. пособие / И.

А. Родионова, Т. М. Бунакова. М., 1999. –

5.Максаковский, В. П. Географическая картина мира: в 2 кн. / В. П.

Максаковский. М., 2003. Кн. 1: Общая характеристика мира. - 32 – 42, 61 - 63,

78 - 82 с.

6.Алисов, Н. В. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): учеб. для вузов / Н. В. Алисов, Б. С. Хорев. М., 2001. –

7.Product supplied // Energy information Administration [Электронный ресурс] – 2008. – Режим доступа:

8.http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_cons_psup_dc_nus_mbbl_m.htm

9.Дата доступа: 28.11.2008.

10.Экономика // The New Times [Электронный ресурс] – 2008. – Режим доступа:

11.http://newtimes.ru/magazine/2008/issue096/doc-60252.html

12.Дата доступа: 15.12.2008.

13.Добыча тяжелой нефти // Научно-исследовательская лаборатория по изучению и обобщению зарубежного опыта нефтегазодобывающей промышленности [Электронный ресурс] – 2007 - 2008. – Режим доступа:

14.http://forexpoil.gubkin.ru/works/2/articles/vgm.php

15.Дата доступа: 28.11.2008.

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Приложение

Страны с крупнейшими запасами нефти (По данным BP Statistical

Review 2008)

Страна |

Запасы, млрд. баррелей |

% от мировых запасов |

|

|

|

Саудовская Аравия |

264,2 |

21,3 |

|

|

|

Иран |

138,4 |

11,2 |

|

|

|

Ирак |

115,0 |

9,3 |

|

|

|

Кувейт |

101,5 |

8,2 |

|

|

|

ОАЭ |

97,8 |

7,9 |

|

|

|

Венесуэла |

87,0 |

7,0 |

|

|

|

Россия |

79,4 |

6,4 |

|

|

|

Ливия |

41,5 |

3,3 |

|

|

|

Казахстан |

39,8 |

3,2 |

|

|

|

Нигерия |

36,2 |

2,9 |

|

|

|

США |

29,4 |

2,4 |

|

|

|

Канада |

27,7 |

2,2 |

|

|

|

Катар |

27,4 |

2,2 |

|

|

|

Китай |

15,5 |

1,3 |

|

|

|

Бразилия |

12,6 |

1,0 |

|

|

|

Члены ОПЕК |

934,7 |

75,5 |

|

|

|

Весь мир |

1237,9 |

100 % |

|

|

|

Доказанные запасы нефти на 2007 год

Страна |

Запасы |

Добыча |

На сколько лет хватит |

|

|

|

|

Саудовская Аравия |

262 |

8.8 |

82 |

|

|

|

|

Канада |

179 |

2.7 |

182 |

|

|

|

|

Иран |

136 |

3.7 |

101 |

|

|

|

|

Ирак |

115 |

2.2 |

143 |

|

|

|

|

Кувейт |

102 |

2.5 |

111 |

|

|

|

|

ОАЭ |

98 |

2.5 |

107 |

|

|

|

|

Венесуэла |

80 |

2.4 |

91 |

|

|

|

|

Россия |

60 |

9.5 |

17 |

|

|

|

|

Ливия |

41.5 |

1.8 |

63 |

|

|

|

|

Нигерия |

36.2 |

2.3 |

43 |

|

|

|

|

США |

21.8 |

4.9 |

12 |

|

|

|

|

Мексика |

12.4 |

3.2 |

11 |

|

|

|

|

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943 |

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

vk.com/club152685050» | vk.com/id446425943

НЕФТЕГАЗОВЫЙ

,ЭКСПЕРТ

№ 7 июль 19

специальное издание для пользователей систем «Техэксперт»

|

|

|

|

|

|

|

|

Актуальная тема » 1 Это важно! |

» 2 Новости отрасли » 3 Смотри в системе » 6 |

||||||

Уважаемые читатели!

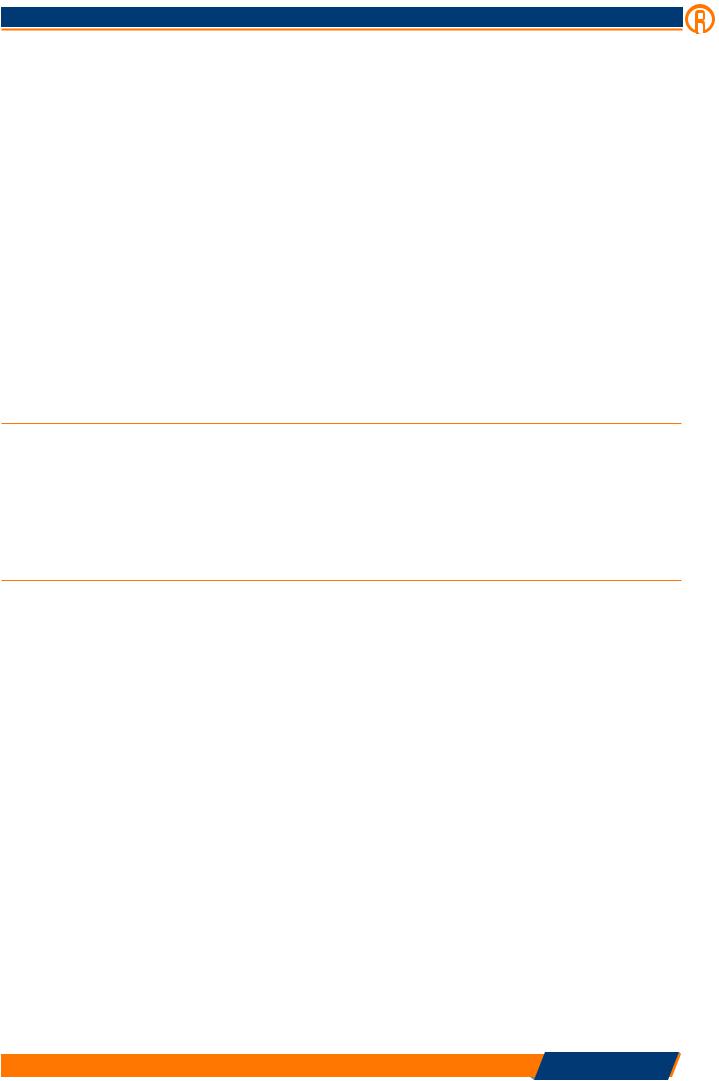

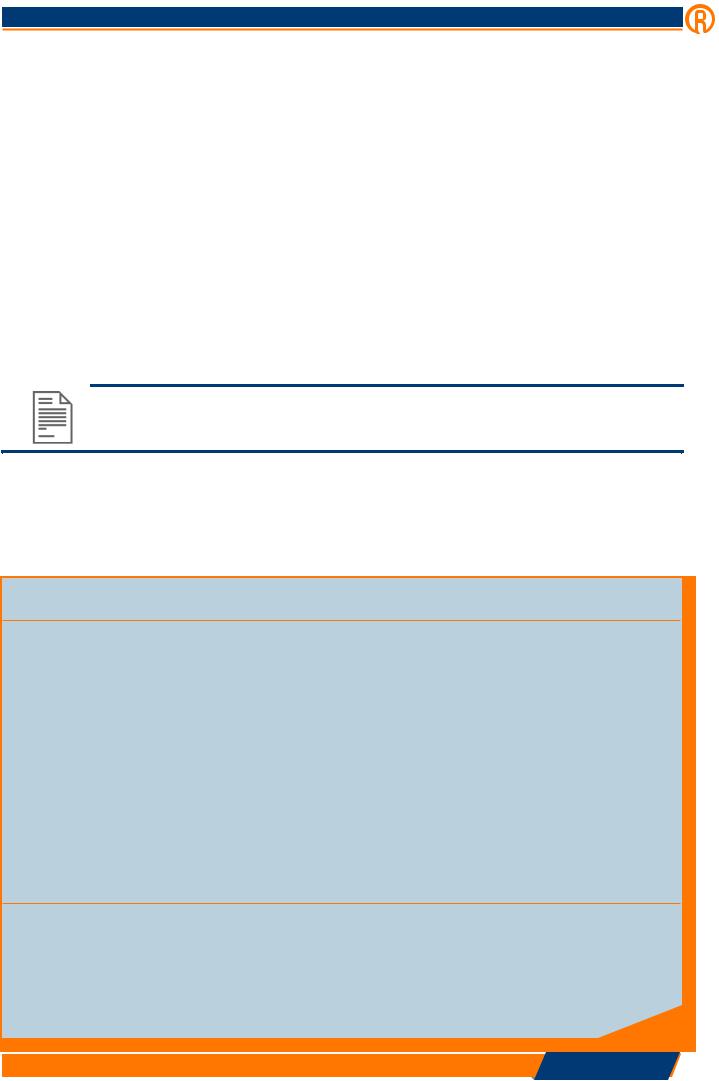

Перед вами очередной номер газеты «Нефтегазовый эксперт», в котором мы предлагаем вашему вниманию полезную и интересную информацию, познакомим вас с самыми важными новостями и мероприятиями в нефтегазовой отрасли, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете в профессиональной справочной системе «Техэксперт: Нефтегазовый комплекс».

Все вопросы по работе с системами «Техэксперт»

вы можете задать вашему специалисту по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТАМОЖЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НА НЕФТЬ НУЖНО БУДЕТ ПОДАВАТЬ ВМЕСТЕ С ДОКУМЕНТАМИ ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 июня рассмотрела вопросы в сферах торговли, налоговой политики, промышленности, таможенного и технического регулирования, функционирования внутреннего рынка, фармацевтики, цифровизации экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Коллегия ЕЭК утвердила перечень продукции, на которую необходимо будет |

«Техэксперт» |

|

|

||

предоставлять таможенную декларацию и документы об оценке соответствия |

|

|

требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности нефти, подготов- |

|

|

ленной к транспортировке и (или) использованию». В перечень включена такая |

|

|

нефть с кодом 2709 00 900 9 Таможенной номенклатуры внешнеэкономической |

систем |

|

деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. |

||

|

||

Согласно техрегламенту оценка соответствия нефти осуществляется |

|

|

перед выпуском ее в обращение на рынке Союза и проводится в форме ис- |

пользователейдляизданиеСпециальное7`2019№экспертНефтегазовый |

|

пытаний с оформлением паспорта. Импортер нефти при подаче таможенной |

||

|

||

декларации должен предоставить его в таможенный орган, как это предусмо- |

|

|

трено перечнем. Техрегламент вступает в силу 1 июля этого года. |

|

|

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ |

|

vk.com/club152685050ЭТО ВАЖНО! | vk.com/id446425943

ТР «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и использованию»

Что произошло?

Вступил в силу Технический регламент ЕАЭС 045/2017 «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию». Документ действует с 1 июля 2019 года.

Почему и для кого это важно?

Информация важна для всех организаций, связанных с производством и реализацией нефти. Ознакомившись с документом, вы сможете избежать возможных штрафных санкций. Размер штрафа за нарушение требований ТР:

–для должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

–для юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

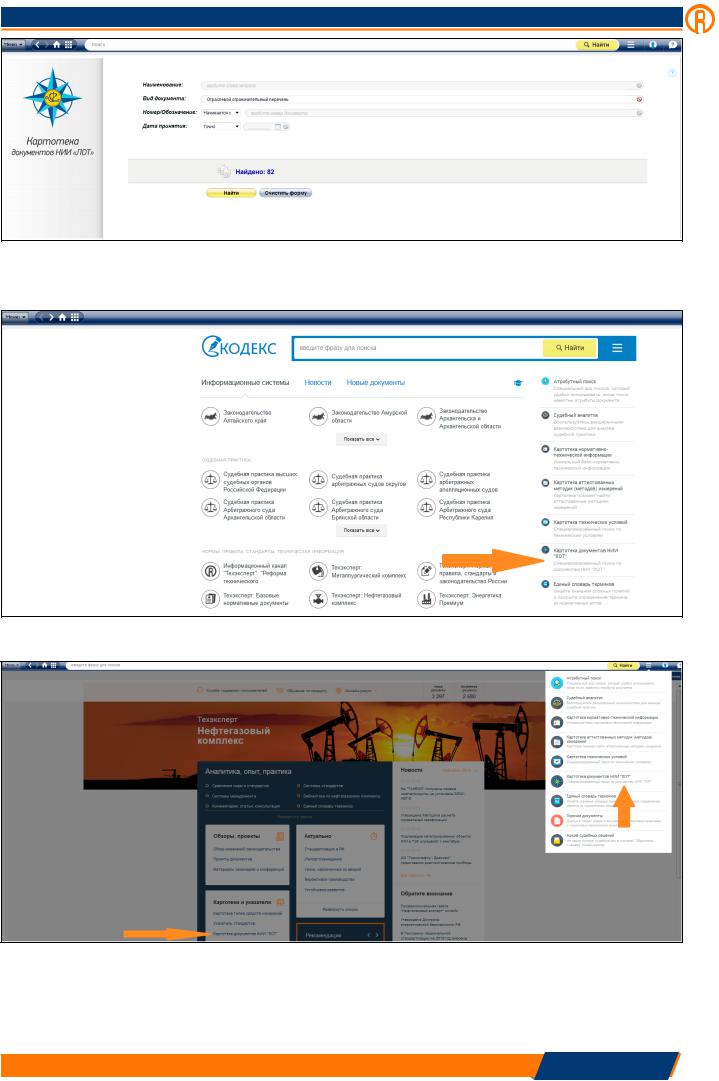

Как найти в системе?

Отслеживайте изменения законодательства с помощью обзора «Новые нормативно-правовые акты в области нефтегазового комплекса».

Подпишитесь на рассылку новостей из ленты «Новости нефтегазовой отрасли» (подписка через сервис «Мои новости» и на сайте cntd.ru).

Утвержден перечень документов к пожарному техрегламенту

Что произошло?

Утвержден перечень документов к пожарному техрегламенту приказом Росстандарта № 1317. Документ действует с 3 июня 2019 года.

Почему и для кого это важно?

Информация важна для следующих специалистов:

–пожарной безопасности,

–строительству и проектированию,

–конструкторы пожарного оборудования. Размер штрафа за нарушение требований ТР:

–для должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

–юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Как найти в системе?

Отслеживайте изменения законодательства с помощью обзора «Новые нормативно-правовые акты в области технического регулирования».

Подпишитесь на рассылку новостей из ленты «Новости нефтегазовой отрасли» (подписка через сервис «Мои новости» и на сайте cntd.ru).

Отслеживайте изменения с помощью сервиса «Проекты документов по техническому регулированию и стандартизации».

Нефтегазовый эксперт № 7`2019 Специальное издание для пользователей систем «Техэксперт»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА |

ЭТО ВАЖНО! |

НОВОСТИ ОТРАСЛИ |

СМОТРИ В СИСТЕМЕ |

2 |

vk.com/club152685050ЭТО ВАЖНО! | vk.com/id446425943

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Утвержден актуальный перечень отечественных средств измерений

измерений во всех востребованных областях и о возможностях замены импортного аналога продукцией отечественного производства.

Источники: https://www.vniims.ru http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_sredstv_ izmereniy_otechestvennogo_proizvodstva_analogichnyh_ sredstvam_izmereniy_importnogo_proizvodstva

Минпромторг РФ утвердил перечень отечественных

средств измерений – аналогов импортного производства. В его состав вошли предложения 189 российских производителей средств измерений и метрологических

институтов Росстандарта – ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, ВНИИФТРИ, ВНИИОФИ и ВНИИМС. На текущий момент перечень включает более 620 позиций средств измерений российского производства и их импортных аналогов.

Формирование данных осуществлялось на основе анализа информации, полученной в ходе опроса и мониторинга деятельности российских производителей

измерительной техники, разработчиком проекта выступил ВНИИМС Росстандарта.

На текущий момент почти в полном объеме решен вопрос импортозамещения в области весоизмерительной техники, приборов учета воды, газа, электроэнергии и тепла. Практически 100% измерений в области ионизирующих излучений и ядерных констант проводится с использованием отечественного оборудования.

В число областей, где в большинстве случаев используются импортные аналоги, вошли оптические и оптикофизические измерения, биологические и медицинские.

Специалисты Росстандарта отмечают, что наибольшая потребность существует в оборудовании, предназначенном для измерений геометрических, электрических, магнитных, радиотехнических и радиоэлектронных величин.

Разработанный перечень позволяет получить актуальную информацию о наличии отечественных средств

Качество топлива в Крыму: первые результаты государственного надзора

В Крыму подведены итоги первого этапа государствен- |

«Техэксперт» |

|

тиводействию обороту фальсифицированного и небезопас- |

||

ных проверок организаций, осуществляющих реализа- |

|

|

цию топлива на полуострове. Надзорные мероприятия |

|

|

проводятся в соответствии с Планом мероприятий по про- |

|

|

ного топлива на территории Республики Крым, который |

систем |

|

был утвержден в феврале этого года Руководителем Рос- |

||

стандарта Алексеем Абрамовым и Главой Республики Крым |

||

Сергеем Аксеновым. |

пользователей |

|

Первым результатам проверок было посвящено со- |

||

|

||

вещание, которое провел в Симферополе заместитель Ру- |

|

|

ководителя Росстандарта Алексей Кулешов. В его работе |

|

|

приняли участие заместитель Министра топлива и энерге- |

|

|

тики Республики Крым Дмитрий Надточаев, руководитель |

для |

|

Южного межрегионального территориального управления |

||

Росстандарта Вадим Пархоменко, генеральный директор |

издание |

|

блике Крым Геннадий Коптев, а также представители орга- |

||

центра стандартизации, метрологии и испытаний в Респу- |

|

|

низаций топливного рынка в регионе. |

Специальное7`2019№экспертНефтегазовый |

|

Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и начале |

||

|

||

июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина |

|

|

показали следующие результаты: не соответствующее |

|

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА |

ЭТО ВАЖНО! |

НОВОСТИОТРАСЛИ |

СМОТРИ В СИСТЕМЕ |

3 |

vk.com/club152685050НОВОСТИ ОТРАСЛИ| vk.com/id446425943

требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин – в 20%. Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива. В отношении нарушителей применяются меры административного воздействия, включая «оборотные» штрафы.

В то же время в сравнении с прошлым годом на совещании отмечено улучшение ситуации с качеством топлива на полуострове. Начальник отдела госнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ЮМТУ Росстандарта Игорь Чернышев сообщил, что в 2018 году оборот суррогата составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину. Большинство предприятий региона сегодня признают проблемы с суррогатом и проявляют готовность к их решению на территории Крыма, отметил он.

На совещании обсуждались нормы действующего законодательства и требования по обеспечению качества автомобильного топлива на рынке. Отдельное внимание было уделено совершенствованию законодательства и норматив- но-технического регулирования в профильной сфере.

Ключевой задачей для участников рынка и надзорных органов полуострова является исключение из оборота автомобильного топлива, не соответствующего требованиям техрегламента. В связи с этим проверки на топливном рынке планируется продолжить.

Также на решение этой задачи направлено создание Росстандартом на базе Крымского ЦСМ лаборатории по исследованию всех видов топлива, включая автомобильное, судовое, авиационное, а также другой продукции нефтегазового комплекса. Это повысит оперативность и эффективность мероприятий госнадзора на территории полуострова.

«Проблема с оборотом суррогатного топлива в Крыму требует незамедлительных решений. В этой работе мы планируем использовать инструментарий и опыт решения проблемы в других регионах, где доля фальсификата за четыре года снизилась более чем с 20% до 9%. Для этого потребуется объединить наши усилия с действиями участников топливного рынка в регионе, нацеленных на работу в соответствии с российским законодательством. Работающие на рынке компании уже проявляют намерение стать нам