- •Исследование целей систем управления

- •Описание и классификация целей

- •1.2.2. Диагностика целей системы управления

- •8.4. Целевая модель системы управления

- •8.4.1. Концептуальные основы определения целей

- •8.4.2. Принципы построения целевой модели системы

- •8.4.3. Абстрактно-дедуктивная целевая модель

- •8.4.4. Конкретизация и измерение целей

- •5.4. Метод «дерева» целей

- •5.2. Правила структуризации и формулирования целей,

- •5.1. Исследование и проектирование целей управления

- •Классификации целей

- •2.7. Исследования целеполагания и критериев управления

8.4.4. Конкретизация и измерение целей

Любая сформулированная цель должна быть конкретизирована, измерена и иметь критерий, указывающий степень ее достижимости. Особенно это касается целей нижнего уровня. Измерение целей осуществляется различными количественными показателями, представляемыми в виде абсолютных (размерных) и относительных (безразмерных) величин, а также качественными оценками выполнения требований, правил и норм. Качественные оценки в основном сформулированы в виде утверждений. Например, «разработать и внедрить матричную структуру управления в течение двух лет» или «разработать новый продукт в заданном диапазоне цен». Следует обратить внимание, что в сформулированных целях заложены критерии: в первой — это срок выполнения, во второй — диапазон цен. Сопоставление фактических показателей и критерия определяет степень достижимости цели.

Показатели измерения по каждой цели должны быть аддитивны показателям общих целей, и полученный результат должен составлять n - ю долю суммарного результата. В связи с этим построению целевой модели должен предшествовать этап изучения группирования основных и вспомогательных результатов организации. Например, если предприятие производит продукцию, то показатели его деятельности группируются по следующим основным стандартным разделам: производственная программа, экономический анализ, финансовый анализ, проекты развития производства (техническое перевооружение, создание новой продукции и др.). Если предприятие ориентировано на торгово-посредническую деятельность, то основными будут показатели экономической, финансовой и маркетинговой деятельности.

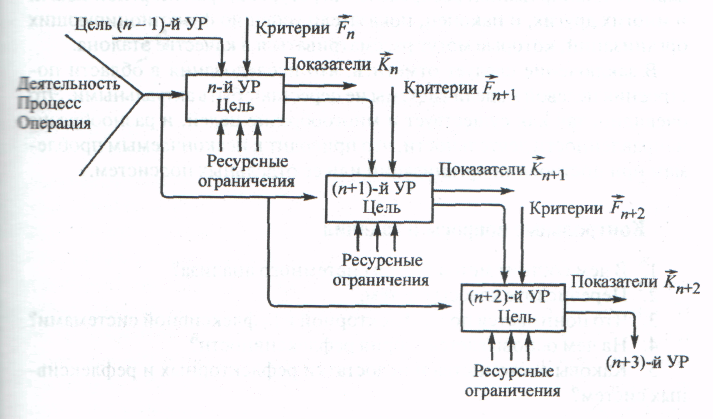

Для того чтобы цели были взаимно поддерживающими, необходимо определить ограничения на используемые ресурсы. Таким образом, для системы существует набор целей и соответствующий ему набор критериев и ограничений на ресурсы, используемых для достижения цели. Фрагмент целевой модели системы, отображающей изложенный методический прием с использованием графического языка структурного анализа, приведен на рис. 8.4.

Рис. 8.4. Фрагмент целевой модели системы: УР — уровень

Очевидно, что построение целевой модели системы — достаточно сложный творческий процесс, сопровождаемый множеством поставленных для решения дополнительных задач. Одна из задач, возникающая при определении набора критериев, связана с выбором таких критериев, которые позволят наиболее полно определить достижение сформулированной общей цели. Как показано в работе Р. Кини и X. Райфа [31], это обеспечивается, когда набор критериев охватывает все важные цели, что означает: обладает полнотой охвата, является действенным — операциональным, разложимым на части для упрощения и не избыточным.

Например, для общей цели средством ее измерения будет вектор, состоящий из частных критериев K.(i = 1,2,..., п). Для общего случая набор из п критериев считается полным, если, зная значение п - мерного критерия, связанного с общей целью, лицо, принимающее решение, имеет полное представление о степени достижимости общей цели. Для каждой цели может существовать несколько критериев, один из них — лучший.

Действенность критерия выражается в том, что он должен быть результативным и объяснимым и служить выбору наилучшего курса действия. Разложимость критерия — важное свойство, направленное на сокращение размерности целевой модели. Для этого следует использовать теорию предпочтения и функции полезности.

В качестве критериев могут выступать нормы, стандарты, допустимые обоснованные границы изменения показателей, а также показатели, найденные в результате решения оптимизационных задач календарного планирования, распределения ресурсов, транспортной задачи и многих других, и наконец, показатели успешно функционирующих организаций, которые могут рассматриваться в качестве эталона.

В заключение следует отметить, что исследования в области построения целевой модели системы не перестают быть актуальными. Это очевидно, так как существует и многообразие целей, и разнообразие направленности деятельности, что приводит к нескончаемым проблемам при построении организации или ее отдельных подсистем.

Мишин