- •10. Физико-геологические основы сейсморазведки

- •10.1. Основы теории распространения упругих волн в геологических средах

- •10.1.1. Основы теории упругости.

- •10.1.2. Упругие волны.

- •10.1.3. Основы геометрической сейсмики.

- •10.1.4. Типы сейсмических волн.

- •10.2. Упругие и пьезоэлектрические свойства горных пород и сред

- •10.2.1. Скорости распространения упругих волн в различных горных породах.

- •10.2.2. Поглощение упругих волн в горных породах.

- •10.2.3. Типы скоростей в слоистых средах.

- •10.2.4. Сейсмоэлектрические свойства горных пород.

- •10.3. Принципы решения прямых и обратных задач сейсморазведки

- •10.3.1. Принципы решения прямых задач сейсморазведки.

- •10.3.2. Прямая и обратная задача отраженной волны для двухслойной среды с наклонной границей раздела.

- •10.3.3. Прямая и обратная задача головной преломленной волны для двухслойной среды с плоской наклонной границей раздела.

- •10.3.4. Принципы решения обратной задачи метода рефрагированных волн.

- •10.4. Основы теории сейсмоэлектрического метода

- •10.4.1. Пьезоэлектрический эффект.

- •10.4.2. Сейсмоэлектрический эффект.

- •11. Аппаратура и методика сейсморазведки

- •11.1. Особенности устройства сейсморазведочной аппаратуры

- •11.1.1. Общая характеристика аппаратуры для сейсморазведки.

- •11.1.2. Источники упругих волн.

- •11.1.3. Каналы записи и воспроизведения.

- •11.1.4. Принципы устройства сейсморазведочных станций и установок.

- •11.2. Методика и система наблюдений в полевой сейсморазведке

- •11.2.1. Общая характеристика методики полевой сейсморазведки.

- •11.2.2. Виды сейсморазведки.

- •11.2.3. Сравнительная характеристика мов и мпв.

- •11.2.4. Системы наблюдений в мов.

- •11.2.5. Системы наблюдений в мпв.

- •11.2.6. Организация наземных сейсморазведочных работ.

- •11.3. Методика морских и других видов сейсморазведки

- •11.3.1. Неполевые виды сейсморазведки.

- •11.3.2. Сейсморазведка на акваториях.

- •11.3.3. Скважинные и подземные сейсмические исследования.

- •11.3.4. Методика сейсмоэлектрических методов.

- •12. Обработка, интерпретация и области применения сейсморазведки

- •12.1. Обработка данных сейсморазведки

- •12.1.1. Сущность и конечные результаты обработки данных сейсморазведки.

- •12.1.2. Обработка сейсмограмм и магнитограмм.

- •12.2. Количественная интерпретация данных сейсморазведки

- •12.2.1. Сущность и конечные результаты количественной интерпретации.

- •12.2.2. Определение скоростей упругих волн в многослойных толщах над выявленными отражающими и преломляющими границами.

- •12.2.3. Определение геометрии разреза.

- •12.2.4. Геологическое истолкование данных сейсморазведки.

- •12.3. Области применения сейсморазведки

- •12.3.1. Глубинная сейсморазведка.

- •12.3.2. Структурная сейсморазведка.

- •12.3.3. Нефтегазовая сейсморазведка.

- •12.3.4. Рудная сейсморазведка.

- •12.3.5. Инженерно-гидрогеологическая сейсморазведка.

12.2.3. Определение геометрии разреза.

Для

определения геометрии разреза - глубин

залегания отражающих и преломляющих

границ (

)

и углов их наклона (

)

- используются приемы решения обратных

задач на основе анализа выражений

,

полученных в ходе решения прямых задач

(см. 10.3). Наиболее типичные ручные приемы

интерпретации годографов МОВ и МПВ

способом средних скоростей приведены

выше (10.3.2 и 10.3.3). При интерпретации

годографов и временных разрезов с

помощью ЭВМ в основном применяется

метод нулевого времени (

).

Для горизонтально слоистых толщ (![]() )

в кинематическом плане границы считаются

плоскими и особых проблем при построении

отражающих или преломляющих границ

нет. Поэтому, определив

и

всех

выявленных горизонтов, можно построить

сейсмический разрез (рис. 4.16). Для этого

на разрезе строятся отражающие площадки,

а по ним проводятся условные и опорные

горизонты. Опорными называются такие,

которые хорошо прослеживаются по профилю

всеми годографами и на всем временном

разрезе, а также привязаны к геологическим

горизонтам.

)

в кинематическом плане границы считаются

плоскими и особых проблем при построении

отражающих или преломляющих границ

нет. Поэтому, определив

и

всех

выявленных горизонтов, можно построить

сейсмический разрез (рис. 4.16). Для этого

на разрезе строятся отражающие площадки,

а по ним проводятся условные и опорные

горизонты. Опорными называются такие,

которые хорошо прослеживаются по профилю

всеми годографами и на всем временном

разрезе, а также привязаны к геологическим

горизонтам.

|

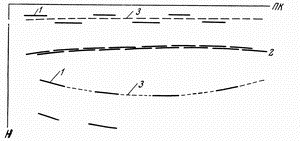

Рис. 4.16. Сейсмический разрез по данным МОВ: 1 - отражающие площадки; 2, 3 - опорный и условный горизонты |

При углах , больших 3 - 5 , нужны дополнительные расчеты углов наклона слоев. На временных разрезах отражающие площадки оказываются смещенными от своего истинного положения тем дальше, чем больше . Это явление называется сейсмическим сносом.

Разработаны различные приемы учета и исправления ошибок за счет сейсмического сноса. Одним из них является миграционное преобразование, которое сводится к перемещению отражающих площадок в их истинное положение на разрезе. Для выполнения процедуры миграции необходимо иметь сведения о распределении . Далее строятся эхо-глубины, касательные к которым и аппроксимируются искомыми границами. Простейшим миграционным приемом ручной интерпретации МОВ является построение отражающей границы способом эллипсов (рис. 4.5, в). В настоящее время миграционные процедуры включены в приемы цифровой обработки информации и учитываются при построении временных разрезов и разрезов МОГТ.

Рассмотренные выше простые физико-геологические модели (ФГМ) сейсмических сред относятся к классу изотропных одномерных (их обозначают 1D), примером которых является горизонтально слоистая среда, и двумерных (2D), например, наклонно слоистые среды. В сейсморазведке приходится иметь дело с трехмерными моделями (3D), например, соляные купола, рифовые массивы, рудные залежи. Интерпретация подобных, как и анизотропных моделей сред значительно сложнее и выполняется с помощью ЭВМ.

12.2.4. Геологическое истолкование данных сейсморазведки.

Ответственным этапом интерпретации сейсмических (временных и глубинных) разрезов, полученных в результате количественной интерпретации годографов и временных разрезов, является их геологическое истолкование. Оно должно основываться на логической увязке всех сейсмических и геолого-геофизических данных и направлено прежде всего на построение сейсмогеологических разрезов по всем профилям наблюдений, взаимоувязанных и непротиворечивых.

Конечные результаты сейсморазведки всегда вероятностные, ибо обратная задача геофизики неоднозначна. Однако в сейсморазведке неоднозначность значительно меньше, а результаты точнее по сравнению с другими геофизическими методами. Вместе с тем для получения высоких точностей необходим исследовательский, творческий подход для каждого района работ. В зависимости от задач, поставленных перед сейсморазведкой, подходы к геологическому истолкованию отличаются. Поскольку сейсморазведка и ее основной метод структурной геофизики - МОВ (МОГТ) направлены на поиски и разведку нефти и газа на глубинах 1,5 - 6 км, то основной целью этих исследований является построение структурных карт по опорным горизонтам. Качество их построений желательно проверить математическим моделированием, т.е. решением прямых задач для самых ответственных аномальных участков с построением так называемых синтетических сейсмограмм. Сравнение их с наблюденными сейсмограммами поможет оценить достоверность выделения аномальных зон (ловушек). К последним относятся структурные (поднятия и антиклинали, прогибы и синклинали), тектонические (сбросы, надвиги), литологические (смены пород, выклинивания) особенности. К аномальным зонам могут быть приурочены залежи нефти, газа и других полезных ископаемых. Изучение природы волн и идентификация сейсмических границ оказывается наиболее достоверной, если границы слоев, пластовые и интервальные скорости по данным полевых наблюдений увязаны с данными вертикального сейсмического профилирования (ВСП), предназначенного для детального изучения сейсмических границ вблизи скважины, а также сейсмических и акустических исследований в самих скважинах. Имеются специальные алгоритмы совместной цифровой обработки околоскважинных и скважинных сейсмических методов.

Совместный анализ сейсмических и геологических данных геофизиками и литологами позволяет проводить сейсмостратиграфическое изучение разреза. Суть его заключается в том, что на основе объективного материала о геометрии и скоростном строении геологического разреза получаются сведения об условиях осадконакопления, сочлененности и литологии контактирующих пород.