Вестибулярная и слуховая системы.

Слуховая и вестибулярная системы формируются на базе внутреннего уха и имеют сходные рецепторы – волосковые клетки. Чувствительные волоски в верхней части рецепторов внутреннего уха образуют нарастающий по высоте ряд (вестибулярная система) или несколько рядов (слуховая система). Реакция возникает при изгибе волосков. Затем сигнал передается на отростки нейронов вестибулослухового нерва.

В нутреннее

ухо в ходе эволюции появляется уже у

рыб. Постепенно усложняясь, у млекопитающих

оно образует закрученную в 2,7 оборота

улитку (слуховая часть), а также два

вестибулярных мешочка и три полукружные

каналы.

нутреннее

ухо в ходе эволюции появляется уже у

рыб. Постепенно усложняясь, у млекопитающих

оно образует закрученную в 2,7 оборота

улитку (слуховая часть), а также два

вестибулярных мешочка и три полукружные

каналы.

Рис. Внутреннее ухо человека.

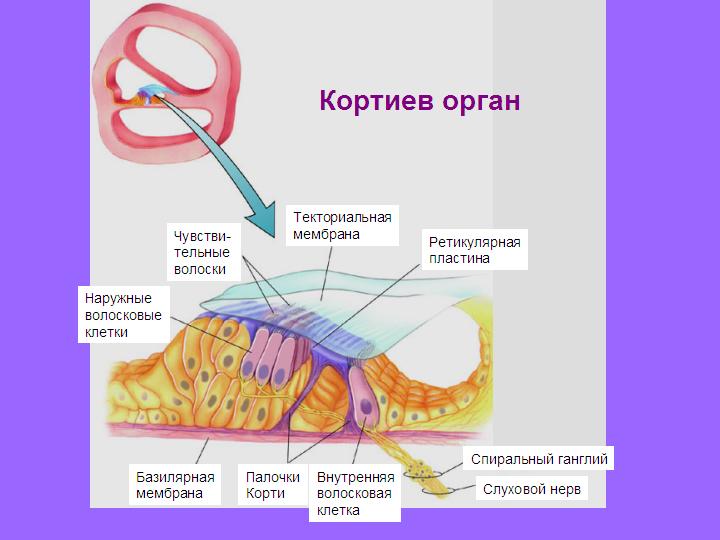

Каждое внутреннее ухо располагается в полости правой либо левой височной кости. Его стенка представляет собой тонкую пленку, образованную покровной и соединительной тканями. В полости внутреннего уха находится жидкость, по составу отчасти сходная с лимфой («эндолимфа»). В эту жидкость и выходят чувствительные волоски рецепторов. В вестибулярной системе они расположены в стенках мешочков и каналов, их волоски контактируют со свободно плавающей в эндолимфе желеобразной массой. В слуховой системе чувствительные клетки закреплены на особой (базилярной) мембране, которая натянута внутри улитки. Над чувствительными волосками нависает похожая на «козырек» покровная мембрана.

Рис. Расположение волосковых рецепторов в стенке вестибулярного мешочка (слева) и на базилярной мембране улитки (справа).

Вестибулярная система.

Наиболее общее назначение этой системы состоит в реакции на ускорение. Сидя, в поезде, мы даже с закрытыми глазами чувствуем, как он тормозит, набирает скорость, поворачивает. Возникновение этих ощущений – функция вестибулярного анализатора.

При ускорении происходит инерционное смещение желеобразных масс относительно стенок внутреннего уха. Это приводит к изгибу чувствительных волосков и срабатыванию рецепторов. Разные рецепторы настроены на разные направления ускорения, поскольку ряды их волосков ориентированы в пространстве по-разному.

Рецепторы 2-х вестибулярных мешочков реагируют на линейные ускорения (смещения вперед-назад, вправо-влево и т.п.). Рецепторы 3-х полукружных каналов отвечают на угловые ускорения (повороты и вращения). Каналы взаимно перпендикулярны друг другу и, следовательно, способны зарегистрировать любое перемещение нашего тела в 3-хмерном пространстве.

Один из видов линейного ускорения – ускорение свободного падения («g», от gravitation – гравитация). Это ускорение действует на наш организм постоянно. Соответственно, часть рецепторов мешочков всегда активирована. Благодаря этому мы получаем информацию о положении головы в пространстве, после чего наш мозг с учетом информации от системы мышечной чувствительности (положение суставов и пр.) может определить положение в пространстве всего тела.

Вестибулярная информация чрезвычайно важна для управления движениями. В связи с этим, попав через вестибулослуховой нерв в задний мозг, вестибулярные сигналы быстро распространяются по ЦНС. Они необходимы:

спинному могу для запуска врожденных реакций ровной установки головы и распрямления конечностей при потере равновесия;

среднему мозгу для более точного управления движениями глаз;

мозжечку для управления автоматизированными, «привычными» движениями;

коре больших полушарий для реализации произвольных движений, требующих поддержан я равновесия.

Вестибулярная область в коре больших полушарий расположена в стенке боковой борозды со стороны височной доли.

Слуховая система.

Слуховая система реагирует на звук – колебания окружающей нас воздушной среды. Диапазон колебаний, слышимый ухом взрослого человека, весьма широк и составляет в среднем 30-10000 Гц. Звуковые колебания передаются к волосковым рецепторам улитки с помощью органов наружного и среднего уха.

Рис. Структуры наружного, среднего и внутреннего уха человека.

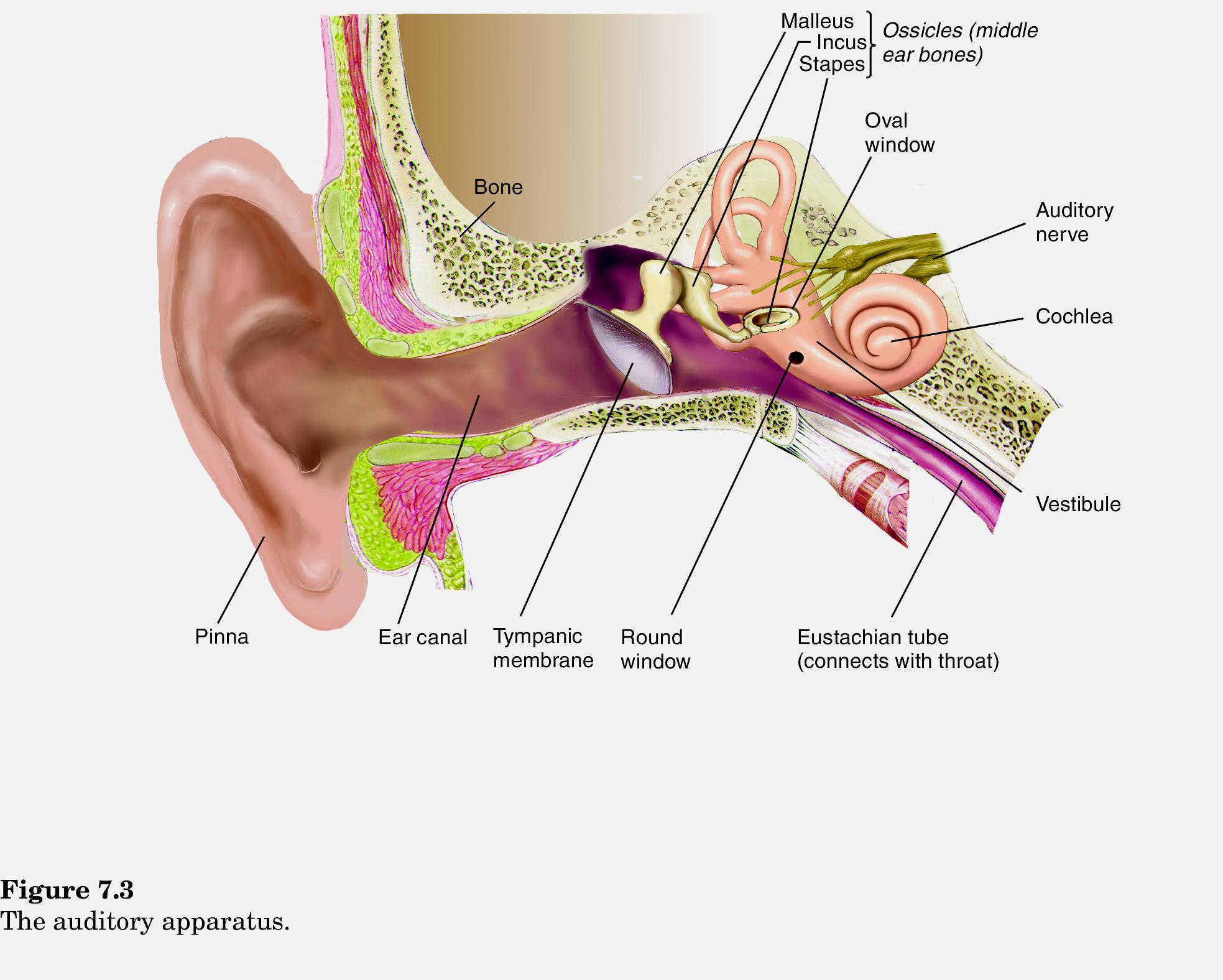

Наружное ухо образовано ушной раковиной и наружным слуховым проходом.

Среднее ухо начинается с барабанной перепонки, от нее колебания по системе слуховых косточек (молоточек, наковальня, стремечко) достигают перепонки овального окна и вызывают колебания эндолимфы улитки, что, в свою очередь, приводит к вибрации базилярной мембраны и (вместе с ней) слуховых рецепторов. Раскачивающиеся рецепторы прикасаются волосками к покровной мембране. Происходит изгиб волосков и возбуждение рецепторов, передаваемое по вестибулослуховому нерву в головной мозг.

Кроме барабанной перепонки и слуховых косточек к системе среднего уха относится слуховая (евстахиева) труба. Она соединяет полость среднего уха и глотку и служит для выравнивания давления воздуха за и перед барабанной перепонкой.

Энергия звука, собранная с относительно большой площади барабанной перепонки, передается затем на малую площадь овального окна. В результате происходит рост давления, пропорциональный соотношению площадей барабанной перепонки и овального окна (примерно в 20 раз). Этого достаточно, чтобы колебания такой неплотной среды, как воздух, привели к колебаниям эндолимфы.

Строение и свойства базилярной мембраны таковы, что разные ее части раскачиваются («резонируют») при появлении только определенных частот звука. Соответственно, слуховые рецепторы, расположенные в разных зонах базилярной мембраны, сообщают в головной мозг о наличии в звуке определенных тональностей. Чем ближе к овальному окну (широкая часть улитки), тем на более высокие частоты они «откликаются». За реакции на низкие частоты отвечает базилярная мембрана и рецепторы узкой части улитки. В целом можно сказать, что улитка осуществляет частотно-амплитудный анализ – сообщает в ЦНС о том, сколько колебаний каждой частоты действует на организм человека в данный момент.

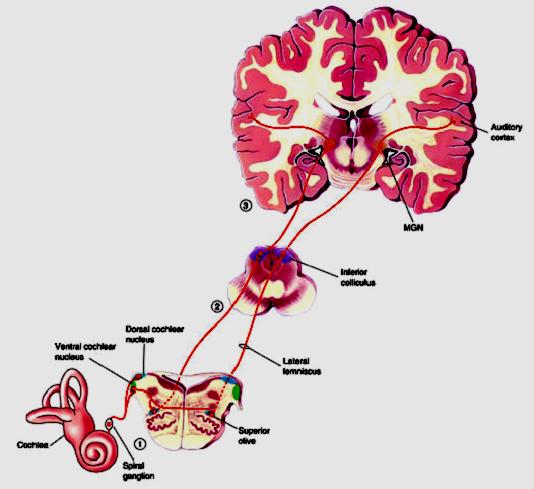

Попав в задний мозг, слуховая информация на первом этапе анализируется нейронами моста и продолговатого мозга, основная цель такого анализа – сравнение сигналов от правой и левой улиток и определение направления на источник звука.

Далее сигнал достигает нижних холмиков четверохолмия (средний мозг). Подобно верхним холмикам (зрение), эта зона реагирует на новые звуковые сигналы с запуском ориентировочного рефлекса – реакции поворота глаз и головы в сторону звука.

Третий слуховой центр находится в задней части таламуса, здесь происходит обработка (фильтрация) сигналов перед их передачей в кору больших полушарий. Таламус способен убрать из потока проводимой информации лишние шумы, а также обеспечить настройку на определенный частотный диапазон (эта функция называется «слуховое внимание»). Например, при одновременном звучании двух голосов (скажем, мужского и женского), мы можем настроиться на восприятие одного из них.

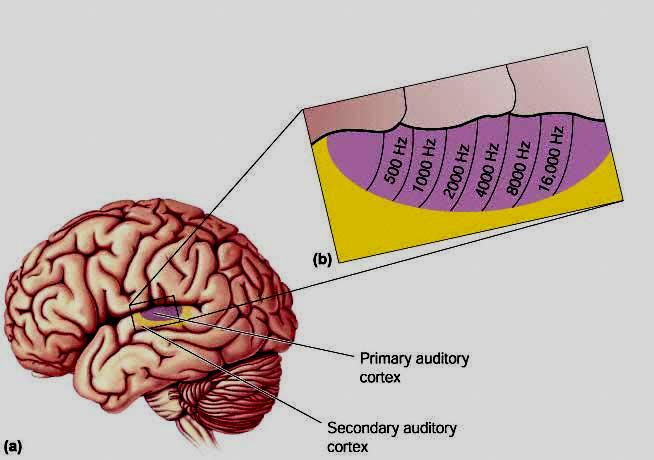

Рис. Слуховые центры мозга. Справа – расположение первичной слуховой коры.

Слуховая кора делится на первичную, вторичную и третичную зоны.

Первичная слуховая кора находится в наиболее верхней части височной доли, ее нейроны настроены на очень узкие диапазоны тональностей (в пределах 2-3 Гц). Здесь завершается частотно-амплитудный анализ

Вторичная зона расположена ниже, она отвечает за восприятие относительно простых слуховых образов, представляющих собой сумму нескольких частот (тональностей). Это шумы, шорохи и скрипы («звуки природы»), а также ряд сигналов, издаваемых человеком – смех, плач, крик боли. Такие сигналы имеют древнюю эволюционную основу и относятся к невербальной (несловесной) коммуникации.

Третичная слуховая кора находится преимущественно в задней части височной доли. Она обеспечивает узнавание наиболее сложных звуковых образов, признаком которых является не сумма, а соотношение тональностей. Таковы музыка и речь. Мы узнаем мелодию вне зависимости от того, сыграна она на скрипке либо на контрабасе; узнаем слово, сказанное как мужским, так и женским, а также детским голосом. Мужские голоса звучат на частотах около 100 Гц, женские – около 200 Гц; детские – около 400 Гц. Двукратное увеличение частоты соответствует переходу из одной октавы в другую.

Часть третичной слуховой коры, обеспечивающая восприятие слов, получила даже собственно название – зона Вернике. Повреждение этой области ведет к нарушению вербального слухового восприятия. При этом человек обычно сохраняет способность понимать написанные слова и даже способность говорить.